界面新聞記者 | 馬越

界面新聞編輯 | 牙韓翔

因為3月14日的“世界圓周率日”,有人開始用吃派的方式來慶祝。對于當代網友來說,這種“諧音梗”的關聯方式并不陌生——“派”與“π”諧音。而在今年,你不僅可以去麥當勞買到菠蘿派和香芋派,以及新口味的櫻花麻薯綠茶風味三角派,還能獲得各種充滿“發瘋文學”的周邊。

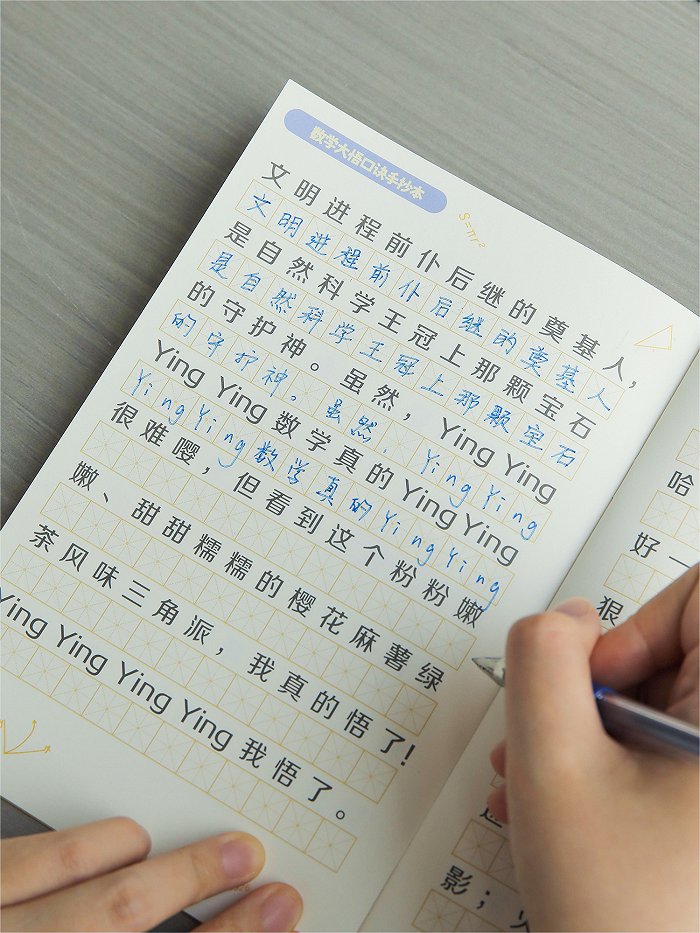

“數學真好,是我不好;數學真對,是我不對……可以解不開!但能想得開!希望頓悟!徹底大徹大悟!”“誰偷走了我的學霸人生啊?(跑來跑去)誰啊(仰天長嘯)是不是你偷走了我的數學家人生?(揪住衣領)說啊是不是你(狠狠盯住)什么?不是你?(不可置信)那是誰偷走了我的數學學霸人生是誰啊(在雨中繼續奔跑)”……而這個寫滿“數學大悟口訣”的手抄本周邊,也充滿了讓如今年輕人會心一笑的網絡語言。

自2015年起,麥當勞中國每年會在3月14日前后,舉辦一系列的“派DAY”慶祝活動。而麥當勞也在努力造節,試圖將一些特殊日期與自己的品牌甚至具體的產品相關聯,從而可以制造更多社交營銷活動,比如在傳統節氣大暑,與其薯條產品關聯成為“大薯日”。

在社交媒體玩法翻陳出新的時代,持續了9年的派DAY,背后也體現出一些麥當勞社交營銷的思路。

“‘派Day’的出發點,始終是‘社交媒體節日’,而不是簡單直接的產品優惠促銷。如何讓整件事情好玩、有趣,是我們首要考慮的問題。”麥當勞中國社交媒體編輯部告訴界面新聞,只有把它當做重要的品牌資產長期經營,它才能成為真正意義上的“節日”,而不是一時的營銷噱頭或社交熱點。

而在9年時間里,麥當勞的玩法也在不斷拓展進化,從早期更多通過平面創意設計,來凸顯圓周率和派的關系,到后來通過各種無厘頭的限量周邊、特別版包裝、線下活動等,來強化“有趣有梗”的節日特性,激發更多二次傳播。今年還首次推出了限量的新口味派產品。

至于結合了今年派DAY“吃派就對了,數學我悟了”的“發瘋文學”的手抄本周邊,則更多體現出的是麥當勞對年輕消費者的洞察。

“近一年我們觀察到的一個很有趣的現象就是,年輕人尤其是學生群體們,很愛在社交媒體上‘發瘋’。但這其實不是一種消極的情緒發泄,反而可能是年輕人在用一種特別的方式進行情緒分享和自我疏導。”麥當勞中國社交媒體編輯部表示,“我們在學生時代都背過圓周率,也多少都被數學‘傷害’過,為數學‘發瘋’。在這樣的洞悉之下,我們寫出了一段段看似瘋癲又讓人會心一笑的‘數學大悟口訣’”。

一個明顯的變化是,如今麥當勞這樣的國際品牌,近年來開始愈發跟得上中文社交網絡的節奏,甚至不斷制造流行。

譬如圍繞“金拱門”的“金”不斷玩梗,推出一系列擊中愛貓人士心的周邊——以經典漢堡盒為造型的貓窩、貓爪造型的喵喵薯夾等等。以及最近在肯德基“瘋四文學”之后悄然興起的“麥門文學”—— 一個由網友自發的創作熱潮,在品牌官方參與互動之后,衍生創作愈發豐富的社交話題。

就像肯特·沃泰姆在《奧美數字營銷指南》一書中提到的,“互聯網為消費者賦予了比企業更加快速的響應能力,所以數字廣告的目的,不應該是去延續傳統媒體時代設置議程的做法,而是平等的扮演一個討人喜歡的參與者的角色。”麥當勞近年來在社交網絡上的動作,體現出塑造品牌IP的本土化策略,而社交媒體也成為它重要的品牌陣地和品牌資產。

麥當勞中國社交媒體編輯部透露稱,他們是公關部內的一個團隊,其運營的矩陣,基本涵蓋了目前所有主流的社交媒體平臺,包括微博、微信、小紅書、抖音、B站等,總粉絲人群超過1億人。每個平臺都有一位“主理人”,直接負責平臺的策略執行及內容表現。

而針對不同的平臺有不同的內容策略,麥當勞品牌賬號在各個社交平臺上都是一個有血有肉的網絡“原住民”,而不是沒有感情的廣告物料分發機器。

從去年開始,麥當勞中國社交媒體編輯部開始在所有平臺運用“粉絲時刻”(Fan Truth)的社交媒體策略。這一策略是圍繞麥當勞的產品、體驗和品牌,與粉絲平等互動的一種做法。

事實上,近期大火的“麥門文學”正是這一策略的體現。

在麥當勞中國社交媒體編輯部看來,很多時候“粉絲時刻”的來源不是品牌,而是粉絲的靈感。譬如麥門文學綜合使用戲仿等修辭,畫風荒誕,“一本正經地胡說八道”成為其最大的特征。而除了文案之外,還有表情包、AI繪畫甚至歌曲的衍生創作。

而這種UGC(用戶生成內容)模式的最大優勢在于,不僅拉動了麥當勞的社交話題,還在潛移默化中將產品信息強關聯,成為與消費者心理互動的長期暗號,難以被復制與模仿。