文|娛樂資本論 茶小白

“一場校園路演,效果往往能趕上片方在一個城市里跑的所有場總和。”

市場復蘇,電影路演正在如火如荼,其中除了常規的影院路線,今年以來,走進校園更是成為了電影宣發的標配。

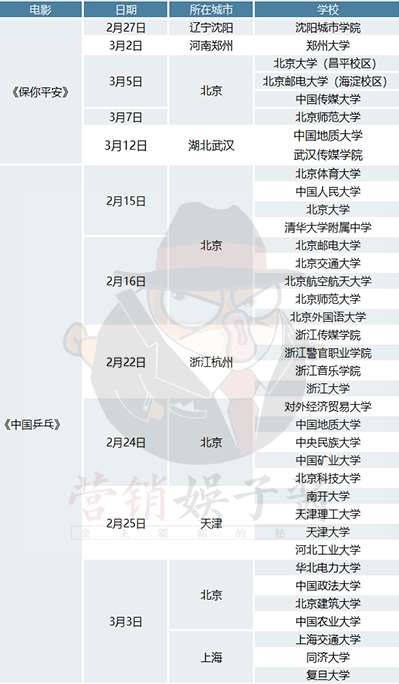

截至13日,《流浪地球2》的第二輪路演已走進27所學校,覆蓋17個城市;《中國乒乓之絕地反擊》(以下簡稱《中國乒乓》)已在北京、杭州、天津等29所高校舉行見面會;剛剛上映的《保你平安》也在沈陽城市學院開啟校園路演首站,隨后陸續走進河南、北京、武漢多地多所高校。

雖然校園路演并非新興之物,但同時被如此多的片方偏愛,卻還是頭一遭。

實際上,據貓眼今年2月的受眾數據顯示,《流浪地球2》受眾的平均年齡為29.3歲,《中國乒乓》的受眾平均年齡為29.6歲。換言之,大學生群體已經不再是如今大多數電影的主流受眾。

但這并不意味著這個群體應該被忽視。曾任二十一世紀校園電影院線副總裁的王凱做出解釋,如今電影市場的這個受眾數據,或許只是受疫情封校的影響,相信未來很快就會有變化。大部分從業者都抱著相似的心態——校園路演,是重新激活這個龐大受眾市場的一步。

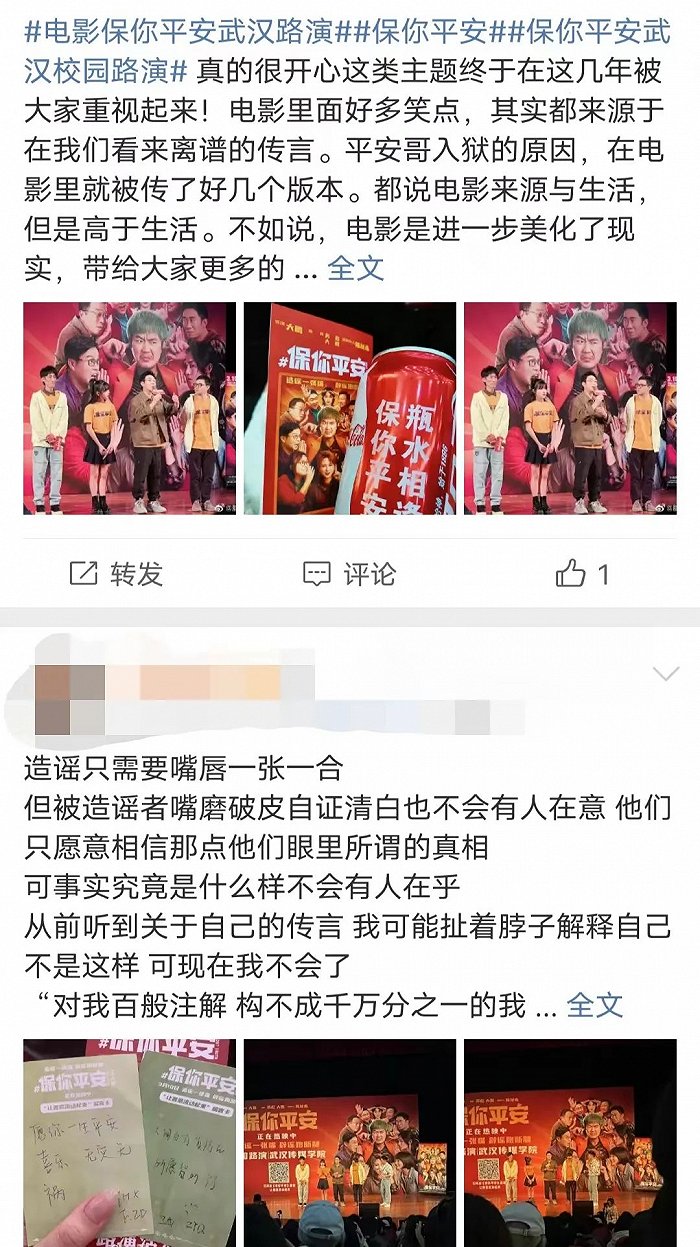

更重要的是,受眾價值之外,大學生依舊被認為是“網絡最活躍的人群”之一。他們熱衷于發微博、發票圈、想象力豐富,且極富表達欲等營銷潛力,正在被越來越多的電影營銷從業者看到。

這一點也確實經過了事實驗證,根據王凱團隊統計過的數據顯示,“一場校園路演過后,這個學校周邊5公里以內,三個電影院的上座率可以瞬間增長8%。”

要突圍、要口碑、要效果、要反饋,大學生之于電影營銷,從未像現在這樣重要。

01 首選985,211?路演擇校是一門學問

“22天,27場”,這是《流浪地球2》自2月20日開啟校園路演至今的最新數據,而這個數字仍在增長。

北京市海淀區第二實驗小學是《流浪地球2》主創走進校園路演第一站,此后短短二十天的時間,《流浪地球2》跑過河北、山東、武漢、云南、山西等多個省市的多所學校,開啟了大規模、成體系的校園路演。

開始校園路演當天,是這部影片上映第30天,票房超38億,已進入中國影史票房榜前十。與其說“小破球”的校園路演是為了繼續沖高票房,倒不如說它“科技啟蒙”的教育動作,是在為下一部積蓄潛在受眾——可以看到,《流浪地球2》的校園路演,覆蓋了小學、中學以及大學各個層次的學校。

但類似《流浪地球2》這樣的擇校思路,目前并不多見,在更多以“即時營銷”為目的的校園路演活動中,大學才是主戰地。

王凱告訴小娛,此前他曾大概做了近1500場路演,基本上都是大學。“在中小學里做路演活動,溝通成本蠻高的,你需要跟他們講我要來干什么,這個流程是什么樣子的。但在大學,基本上你和校方一說,他們就知道要做什么樣的事,要做什么樣的準備。”

但即便是相對熟悉路演流程的大學,在選擇上也有優先級。

根據近期電影大學路演的情況來看,985,211院校最為搶手,典型如北京大學,從2月15日開始,《中國乒乓》《流浪地球2》《保你平安》主創團隊相繼現身,進行路演活動。就連新海誠也將帶著《鈴芽之旅》來到北大和大家見面。

名氣是這些學校被選擇的第一個因素,但并非是唯一的因素,歸根結底,選擇名校還是出于降低溝通成本的考慮。往往越好的學校,對路演的經驗可能越豐富,對電影路演的認可度相對來說也就比較高。

“在很多人的理解里,覺得進清華路演很難對不對?但是其實他們是很歡迎這種活動的。反而一些很小的學校,對這個事情不了解,可能排斥心理會很重,溝通難度也很大。”其次,學校基礎設施,在擇校標準中也會被重點提及。一般具有承接路演條件的學校在學校禮堂設施和放映設備等方面,通常具有較好的條件,例如北大、中傳、武漢大學等,都具有放映dcp放映條件和燈光設施,對于路演來說這些硬件條件是極其重要的。

AI作圖by娛樂資本論

“比如北京大學主校區燕園禮堂,是有5.1聲道的,這個基本上其他學校都沒有,并且它的放映格式是dcp影院的格式,觀影條件非常好”,近期剛剛執行過校園路演工作的小a向小娛科普道。

據小娛了解,《保你平安》校園路演的第一站之所以選擇了沈陽城市學院,可能也是考慮到了這個因素。雖然這所學校知名度不算很高,但是學校有著硬件條件很優質的禮堂,并且禮堂區域也很大,再加上學校也非常配合,這些可能是促成該片選擇沈陽城市學院作為高校路演第一站的原因 。

除了這些共性之外,不同類型的電影,也會有不同的擇校偏好。小a表示,“我們找學校,不會是盲目的,而是會根據不同的電影內容方向制定不同的宣傳方案,這其中也包括高校路演的學校擇選,宣傳會根據電影內容,給我們下達一個brief,里面會有一些優先考慮的選擇。”

比如《保你平安》這樣既有教育意義,又喜劇元素的片子,會優先選擇師范類或傳媒類的學校,因此這次選擇了中國傳媒大學和北京師范大學,像《中國乒乓》,就更傾向于選擇北京體育大學這一類的院校。“如果是純喜劇片,想要更下沉的市場,也會考慮像三本那樣的院校”,曾從事電影營銷的six補充道。

與此同時,還不能忽略的一點是,擇校也是一個雙向選擇的過程——不同院校,也會根據自己的調性篩選影片。在six看來,一般能進校園的電影,基本上還是青春、勵志、主旋律和科幻的比較多。

小a則對這一點進行了更細致地補充,“像傳媒院校、藝術院校相對路演電影會更開放包容一點。但像警察學院、政法類、軍事院校這樣的專業性質較強的學校,在題材上選擇就非常嚴格。他們可能只接受與學校專業相關的電影進校宣傳。”

02 審核嚴、風險高,校園路演之“困”與“解”

“簡單來講,就像過一遍政審一樣。”

校園路演與普通路演相比,是一個相當麻煩的事情。雖然包括招募觀眾、場地協調等這些工作基本上都是由校方來完成的,但在這些開始前,主創團隊需要做的第一步,是接受學校極為嚴苛的審核。

由于學校教育職能的特殊性,學校會從意識形態等多個層面,考察入校者的資格。校方一般會將人數控制在30-40 人左右,參與路演的主創團隊及隨行人員,都需要遞交個人信息證明,就算是頗有名氣的藝人、導演也不能例外。“團委會把整個活動報給校長辦公室,你可以理解為,每一個校園路演都是校長審核簽字”,王凱道,“這個過程中,只要有一點他們覺得,你之前可能有不當的言論或者行為,都不能通過審核。也就是說,想進校園,首先要保證主創團隊經得住考驗。”

并且一般來說,內地藝人都有身份證,狀況還相對較好。但如遇到有港澳臺或外國人嘉賓進校的情況,審批流程會相對來說更復雜更嚴格,需要的進校報批手續會更多一些,比如可能還需要公安報備,和國際交流審批等。

據小娛了解,《毒舌律師》之前考慮過進一些法律類的學校,但就是因為它是港片是海洋法系,再加上要去做一些背調,所以很多學校會更多地去考慮適不適合的問題。

與此同時,有時候像王一博、肖戰這樣被稱為“頂流”的人,學校可能也會考慮是否適合進校園,與影院見面不同的是,學校更希望校園路演是與同學近距離交流電影,而不是粉絲見面會。

但另一個更需要考慮的因素是,校園路演的安全問題。因為學校的教職工相對較多,保證主創以及學校同學的安全是最基本的,有些學校出于此原因考慮可能會對“頂流”進校需要再三考慮。

“可能帶20個保鏢,才能鎖住他,保證學生和藝人都是完全是安全的,但學校可能很多時候達不成這樣的條件”,小a解釋道。

但即便是沒有頂流,安全也需要路演團隊繃緊神經。一個學校怎么進怎么出?禮堂怎么進怎么出?有沒有單獨的通道?路線怎么設計?是不是有貴賓室或者休息間給團隊落腳?這些問題都需要做好詳細的預案。

并且學生與團隊的人身安全只是一方面,另一方面是,校園路演要比普通院線路演承受更多出現“負面輿情”的可能。

如今在路演現場預設問題,已經是一個電影營銷公開的秘密。“但大部分人不理解為什么要預設問題”,王凱解釋道,“其實更多時候是因為在影城路演的時候,很少會有人自發地提問你”。

用他的話來說,就是成年人的世界,電影很好看,慢慢回味就可以了,很少會產生強烈的互動想法。

“但大學生不一樣”。“十分活躍”在眾多電影營銷從業者口中反復提及,被用來描述大學生的典型特征,而這個特征的一體兩面是,“高效傳播”和“不可控”并存。

王凱例舉了一個《火星救援》的案例。當時主創團隊在清華做了一場路演,還從果殼網請了兩個科學家。清華物理系的很多學生都來了,他們的英文都很好,一度連翻譯也不用了,把現場基本上變成了一個科學論壇,指出了很多諸如“火星種土豆這個事是不是能成功”等電影里面有可能存在的問題。

在這樣的情況下,“主創可能也會有比較露怯的,說實話會被問住。”

并且,這還是建立在電影內容足夠好的情況下。在更極端的情況中,學生可能會直接站起來,對導演說你的電影拍得水平太差,你真的不適合拍電影,以后不要再拍了。

此時,一些片方會選擇直接掐掉學生的話筒,但不幸的是,在有些學校的禮堂,即使沒有話筒也于事無補——場地會自帶擴音效果。

這個肯定不是片方和營銷方想看到的,因此,專業的主持人才進入校園路演的流程之中。簡而言之,觀眾對電影的第一印象是需要引導的,而引導的最佳時間就是放映結束后的三分鐘之內。如何利用這黃金三分鐘,給觀眾鋪墊一些正向的細節,正是如今校園路演所需要重點關注的。

03 直面“大學生”,一場路演頂一城路演

如果說普通的院線路演,是為討好院線、增加排片所服務的,那么校園路演的基礎目標,則是直接推進票房和口碑立竿見影的增長。

可以說,大學生是最高效的“宣傳”力量之一。

首先從人數上,普通院線路演就與校園路演相比,差距極大。即便是人數相對較少的校園路演,現場也會有四五百人,多的時候,甚至可以達兩千人。

其中一些主流邏輯是,每一場校園路演都要搶票,營銷方需要盡量做到每個寢室只有一個人能來看,這樣他們看完了以后分享給同宿舍,給同班的人去買票。一般2萬人的學校,有1000人看了,就會影響到整個學校這些人的觀影。

并且,這種影響力不僅僅是局限在大學校園。在豆瓣、抖音、小紅書、微博各種平臺等宣發行為上,大學生會比已經走上社會的上班族們更積極,也就是說,每一個大學生都有可能變成小的營銷基站,從而構成輻射整個社會面的影響力。

王凱談到,他們當時做過數據跟蹤,有接近80%的大學生在現場看完,都會進行二次宣發。并且大學生又往往是整個家庭的消費領袖,所以他會影響身邊的同學和自己家人這兩個群體。

最典型的案例莫過于《睡在我上鋪的兄弟》。“我到現在,我都認為這個電影不是一個傳統意義上的好電影,但當時這個電影有 80%的宣傳費都用在學校上了,走了38站路演,就是靠著學校,硬生生地打出了1.5個億票房,最后甚至成為了口碑電影。”

而這個過程中,大學生的激活成本是相對較低的。“往往簽名海報就可以,也許這些在從業者眼里不算什么,但很多同學就會很想要,也就會去響應片方的訴求,在社交平臺上發電影相關內容,甚至我們遇到過有同學當場注冊微博開始發的”,小a補充道。

并且,大學生對電影的營銷價值,除了直接體現在票房和口碑上,往往還會提升官方在微博話題、短視頻切片的營銷效果。

一方面這源于,相比于“直白地夸贊”,校園路演會更容易做出一些出圈營銷事件。

“比如很多網紅都是學校的在校學生,片方可能會去聯系他們,邀請在校網紅同學來觀影,進行映后的分享,或者是配合電影‘搞一些事情’,比如重演電影經典片段、上臺要個合影、帶領大家大合唱等。這也是利用在校網紅的力量達到宣傳的效果。”

另一方面,大學生的反應,會啟發片方未來的宣發思路和營銷方向。

畢竟,一個電影營銷人員在路演之前,可能會寫出來很多問題,甚至新聞稿都寫好了,但說白了,這樣的新聞在受眾群體中的發酵效率一般都很低。

“校園路演中也會預埋一些問題,但是體量的占比會相對比較小。比如我們預留了30分鐘的交流時間,可以問8到10個問題,但是可能我們只會預設兩到三個,很多時候這兩到三個都沒有辦法保證能問出來,除非主持人硬點,不過學校禮堂一般都比較大,主持人找預埋的同學也蠻困難的。”

也就是說,校園路演效果之所以好,是因為這些問題都是基于學生的基本反應碰撞出來的,不同的學科,不同的年齡段,他們的問題不一樣。一些真正精彩的問題,是營銷人員寫不出來的。

從這些角度看,大學生在電影營銷方向確實大有可為,至于操作過程中的瑣碎與繁雜,似乎也就不值一提了。