編者按:諾貝爾文學獎獲得者,日本當代著名作家大江健三郎于3月3日在日本逝世,享年88歲。

在2009年10月的演講《我是唯一一個報信人》中,莫言講述了與大江健三郎相識十年的友誼。莫言對大江健三郎的印象包括緊張、拘謹、執著、認真,害怕給人添麻煩等。莫言以大江曾引用的《白鯨》里“報信人”的典故,向人們闡釋了他的創作原則,即將自己作為唯一的報信者來寫作,這不僅要求寫作者具有表達現實的勇氣,更需要有追求真理、保存真相的信念。三年后,莫言也摘得了諾貝爾文學獎桂冠。

在這次演講的三年之前,莫言在2006年大江文學研討會上的發言中詳細闡述了對大江創作的評價,表達了對年過七旬的他勤奮創作的欽佩。莫言認為,支持大江健三郎持續創作的力量來源于知識分子難以泯滅的良知以及“唯一逃出來報信人”的責任與勇氣。

值得注意的是,從出生背景到創作原則,莫言在許多地方都覺得與大江健三郎相通,大江健三郎處理的問題也是莫言所關注和長期思考的。莫言注意到,大江健三郎在早期作品里調用了豐富的故鄉資源,也在民間文化與民間道德的基礎上建立起與官方文化城市文化相對抗的東西,但并沒有一味地迷信故鄉,而是對故鄉的愚昧與保守做出了批評。2002年春節,大江健三郎曾前往莫言家鄉高密訪問,見到了莫言筆下的故鄉。

《我是唯一一個報信人》

文 | 莫言

認識大江先生,已經整整十年了。這十年間,我們七次相逢,結下了深深的友誼。大江先生毫無疑問是我的老師,無論是從做人方面還是從藝術方面,他都值得我終生學習,但他卻總是表現得那樣謙虛。剛開始我還以為這謙虛是他的修養,但接觸久了,也就明白,大江先生的謙虛,是發自內心的。事實上許多人都不如他,但他總覺得自己不如人。他毫無疑問是大師,但他總是把自己看得很低。他緊張、拘謹、執著、認真,總是怕給別人添麻煩,總是處處為他人著想。因此,每跟他接觸一次,心中就增添幾分對他的敬意,同時也會提醒自己保持清醒的頭腦。曾經私下里跟朋友們議論: 像大江先生這樣,是不是會活得很累啊?我們認為,大江先生的確活得很累,但我們的世界上,正是因為有了像大江先生這樣“活得很累”的人,像責任、勇氣、善良、正義等許多人類社會的寶貴品質,才得以傳承并被發揚光大。

2002年2月,我與大江先生在我的故鄉高密,做過長時間的座談。當時我說:“在您的《小說的方法》一書中,您講到麥爾威爾在他的《白鯨》里,引用了《圣經·約伯記》里的那句話,‘唯有我一人逃脫,來報信給你’。您說這是您的小說創作的最基本的準則,這飽含深意。我認為這也是我的創作原則。我們搞文學也好,做電影也好,完全可以用這樣自信的口吻來敘述,這才是作家寫作應該持有的態度。想怎么說就怎么說,我是唯一的報信者,我說是黑的就是黑的,我說是白的就是白的。真正有遠大理想的導演或小說家,應該有這種開天辟地的勇氣,有這種‘唯一一個報信人’的勇氣。說不說是我的問題,讀不讀是你的問題。拍不拍是你的問題,看不看是他的問題。但我要按我的想法來說,哪怕只剩下一個讀者,只剩下一個觀眾。”

事過七年,回頭重讀當年的對話,回顧大江先生近年來的一系列作品和許多果敢的行動,我感到有必要修正和補充我當年的話:正因為我是“唯一一個報信人”,所以,我的聲音、我的話,對于保存事物的真相,就具有了非常重要的意義。這就要求這個“唯一的報信人”,既要有堅持真理的勇氣,又要有忠誠的品格。即便他的話遭到很多人反對,但他還是要敢于堅持真理、敢于說出真相。

莫言 著

可以文化·浙江文藝出版社 2020年

也是在那次對談中,大江先生說:“文學的效用之一,就在于賦予孩子們和人們一種方法,比如說教給孩子們和人們如何克服恐懼,以及如何讓人們更有勇氣……我覺得飽含對人的信任這一點是我們文學的首要任務,而表現出確信人類社會是在從漆黑一片向著些許光明前進是文學的使命……我就像冒險一樣,把非常可怕、黑暗的世界當作大河流淌一般描寫著。但是文學的支點是:文學不論描寫多么黑暗的地方,最重要的是要看最后來臨的喜悅是什么。我覺得所謂文學,應該是以顯示對人的希望、對人類社會的信賴為終結的……”

這七年來,大江先生身體力行著自己的話,他寫出了好幾本不僅僅是獻給孩子,也是獻給成人世界的書。在這些書里,他沒有回避這個世界的黑暗和面臨著的巨大危險,他一如既往地向人們提醒著歷史上曾經發生過的慘劇,告誡著人們要防止歷史重演過去的悲劇。同時,他也將他對這個世界的希望,寄托在那些未被魔鬼置換過的純真兒童身上。他的聲音是我們這個世界上令人頭腦清醒的聲音,他的作品也是能讓我們的心智變得冷靜和健全的“醒世恒言”。

2006年9月,我與朋友通信時,曾以“老爺子”戲稱大江先生。大江先生的年齡的確比我們大一些,但他的精神比我們年輕。從他的書里,我們可以讀到他那顆燦爛的童心。盡管四周黑暗重重,但我們看到了那燦爛童心照耀處的光明。

《大江健三郎先生給我們的啟示》(節選)

文 | 莫言

這些天來,我一直在想,到底是一種什么力量,支撐著大江先生不懈地創作?我想,那就是一個知識分子難以泯滅的良知和“我是唯一一個逃出來向你們報信的人”的責任和勇氣。大江先生經歷過從試圖逃避苦難到勇于承擔苦難的心路歷程,這歷程像但丁的《神曲》一樣崎嶇而壯麗,他在承擔苦難的過程中發現了苦難的意義,使自己由一般的悲天憫人,升華為一種為人類尋求光明和救贖的宗教情懷。他繼承了魯迅的“肩住黑暗的閘門放他們到寬闊光明的地方去”的犧牲精神和“救救孩子”的大慈大悲。這樣的靈魂是注定不得安寧的。創作,唯有創作,才可能使他獲得解脫。

大江先生不是那種能夠躲進小樓自得其樂的書生,他有一顆像魯迅那樣疾惡如仇的靈魂。他的創作,可以看成是那個不斷地把巨石推到山上去的西緒福斯的努力,可以看成是那個不合時宜的浪漫騎士堂吉訶德的努力,可以看成是那個“知其不可為而為之”的孔夫子的努力;他所尋求的是“絕望中的希望”,是那線“透進鐵屋的光明”。這樣一種悲壯的努力和對自己處境的清醒認識,更強化為一種不得不說的責任。這讓我聯想到流傳在中國東北地區的獵人海力布的故事。海力布能聽懂鳥獸之語,但如果他把聽來的內容泄露出去,自己就會變成石頭。有一天,海力布聽到森林中的鳥獸在紛紛議論山洪即將暴發、村莊即將被沖毀的事。海力布匆匆下山,勸說鄉親們搬遷。他的話被人認為是瘋話。情況越來越危急,海力布無奈,只好把自己能聽懂鳥獸之語的秘密透露給鄉親,一邊說著,他的身體就變成了石頭。鄉親們看著海力布變成的石頭,才相信了他的話。大家呼喚著海力布的名字搬遷了,不久,山洪暴發,村子被夷為平地。——一個有著海力布般的無私精神,一個用自己的睿智洞察了人類面臨著的巨大困境的人,是不能不創作的。這個“唯一的報信人”,是不能閉住嘴的。

大江先生出身貧寒,勤奮好學,博覽群書,寫作之初,即立志要“創造出和已有的日本小說一般文體不同的東西”。幾十年來,他對小說文體、結構,做了大量的探索和試驗,取得了舉世矚目的成就。進入二十一世紀后,他又說:“寫作新小說時我只考慮兩個問題,一是如何面對所處的時代;二是如何創作唯有自己才能寫出來的文體和結構。”由此可見,大江先生對小說藝術的探索,已經達到入迷的境界,這種對藝術的癡迷,也使得他的筆不能停頓。

最近一個時期,我比較集中地閱讀了大江先生的作品,回顧了大江先生走過的文學道路,深深感到,大江先生的作品中,飽含著他對人類的愛和對未來的憂慮與企盼,這樣一個清醒的聲音,我們應該給予格外的注意。他的作品和他走過的創作道路,值得我們認真學習和研究。我將他的創作給予我們的啟示大概地概括為如下五點:

邊緣——中心

對于大江先生的“邊緣——中心”對立圖式,有多種多樣的理解。我個人的理解是,這實際上還是故鄉對一個作家的制約,也是一個作家對故鄉的發現。這是一個從不自覺到自覺的過程。大江先生在他的早期創作如《飼育》等作品中,已經不自覺地調動了他的故鄉資源,小說中已經明確地表現出了素樸、原始的鄉野文化和外來文化與城市文化的對峙,也表現了鄉野文化自身所具有的雙重性。也可以說,他是在創作的實踐中,慢慢地發現了自己的作品中天然地包含著的“邊緣——中心”對立圖式。在上個世紀幾十年的創作實踐中,大江先生一方面用這個理論支持著自己的創作,另一方面,他又用自己的作品,不斷地證明著和豐富著這個理論。他借助于巴赫金的理論作為方法論,發現了自己的那個在峽谷中被森林包圍著的小村莊的普遍性價值。這種價值是建立在民間文化和民間的道德價值基礎上的,是與官方文化、城市文化相對抗的。

[日] 大江健三郎 著 李碩 譯

人民文學出版社 2016-01

但大江先生并不是一味地迷信故鄉,他既是故鄉的民間文化的和傳統價值的發現者和捍衛者,也是故鄉的愚昧思想和保守停滯消極因素的毫不留情的批評者。進入二十一世紀后的創作,更強化了這種批判,淡化了他作為一個故鄉人的感情色彩。這種客觀冷靜的態度,使他的作品中出現了邊緣與中心共存、互補的景象,他對故鄉愛恨交加的態度,他借助西方理論對故鄉文化的批判揚棄,最終實現了他對故鄉的精神超越,也是對他的“邊緣——中心”對立圖式的明顯拓展。這個拓展的新的圖式就是“村莊——國家——小宇宙”。這是大江先生理論上的重大貢獻。他的理論,對世界文學,尤其是對第三世界的文學,具有深刻的意義。他強調邊緣和中心的對立,最終卻把邊緣變成了一個新的中心;他立足于故鄉的森林,卻營造了一片文學的森林。這片文學的森林,是國家的縮影,也是一個小宇宙。這里也是一個文學的舞臺,雖然演員不多,觀眾寥寥,但上演著的卻是關于世界的、關于人類的、具有普遍意義的戲劇。

大江先生對故鄉的發現和超越,對我們這些后起之輩,具有榜樣的意義。或者可以說,我們在某種程度上,不約而同地走上了與大江先生相同的道路。我們可能找不到自己的森林,找不到“自己的樹”,但我們有可能找到自己的高粱地和玉米田;找不到植物的森林,但有可能找到水泥的森林;找不到“自己的樹”,但有可能找到自己的圖騰、女人或者星辰。也就是說,重要的問題不在于我們是否來自荒原僻野,而是我們應該從自己的“血地”,找到異質文化,發現異質文化和普遍文化的對立和共存,并進一步地從這種對立和共存狀態中,發現和創造具有特殊性和普遍性共寓一體特征的新的文化。

私小說與公眾

大江先生的大部分小說,都具有日本“私小說”的元素,當然這些元素是與西方的文學元素密切地交織在一起的。大江先生的小說,無論是具有里程碑意義的《個人的體驗》,還是為他帶來巨大聲譽的《萬延元年的足球隊》,還是近年來的“孩子系列”,其中的人物設置和敘事腔調,都可以看出“私小說”的傳統。但這些小說,都用一種蓬勃的力量,漲破了“私小說”的甲殼。他把個人的家庭生活和自己的隱秘情感,放置在久遠的森林歷史和民間文化傳統的廣闊背景與國際國內的復雜現實中進行展示和演繹,從而把個人的、家庭的痛苦,升華為對人類前途和命運的關注。

[日] 大江健三郎 著 邱雅芬 譯

人民文學出版社 2021-4

正像大江先生自己所說的那樣:“其實,我是想通過顛覆‘私小說’的敘述方式,探索帶有普遍性的小說……我還認為,通過對布萊克、葉芝,特別是但丁的實質性引用,我把由于和殘疾兒童共生而帶給我和我的家庭的神秘感和靈的體驗普遍化了。”

其實,所謂的“私小說”,不僅僅是日本文學中才有的獨特現象,即便是當今的中國文學中,也存在著大量的類似風格的作品。如何擺脫一味地玩味個人痛苦的態度,如何跳出一味地展示個人隱秘生活的圈套,如何使個人的痛苦和大眾的痛苦乃至人類的苦難建立聯系,如何把對自己的關注升華為對蒼生的關注從而使自己的小說具有普世的意義,大江先生的創作,為我們提供了可資借鑒的典范。其實,從某種意義上來說,所有的小說都是“私小說”,關鍵在于,這個“私”,應該觸動所有人、起碼是一部分人內心深處的“私”。

關注社會

十九年前,我在寫作《天堂蒜薹之歌》時,偽造過一段名人語錄:“小說家總是想遠離政治,但小說卻自己逼近了政治。小說家總是想關心‘人的命運’,卻忘了關心自己的命運。這就是他們的悲劇所在。”政治和文學的關系,其實不僅僅是中國文學界糾纏不清的問題,也是世界文學范圍內的一個問題。我們承認風花雪月式的文學獨特的審美價值,但我們更要承認,古今中外,那些積極干預社會、勇敢地介入政治的作品,以其強烈的批判精神和人性關懷,更能成為一個時代的鮮明的文學坐標,更能引起千百萬人的強烈共鳴并發揮巨大的教化作用。文學的社會性和批判性是文學原本具有的品質,但如何以文學的方式干預社會、介入政治,卻是擺在我們面前的重大課題。

[日] 大江健三郎 著 陳言 譯

生活·讀書·新知三聯書店 2010-10

在這方面,大江先生以自己的作品為我們做出了有益的啟示。大江先生的鮮明政治態度和斗士般的批判精神是有目共睹的,他對社會和政治問題的敏感和關注也是有目共睹的,但他并沒有讓自己的小說落入淺薄的政治小說的俗套,他沒有讓自己的小說里充斥著那種令人憎惡的教師爺腔調,他把他的政治態度和批判精神訴諸人物形象。他不是說教,而是思辨;他的近期小說中,存在著巨大的思辨力量,人物經常處于激烈的思想交鋒中,是真正的具有陀思妥耶夫斯基風格的復調小說。正如他自己所說:“我把寫作這些小說期間日本和世界的現實性課題,作為具體落到一個以殘疾兒童為中心的日本知識分子家庭生活的投影來理解和把握。”他把他的小說舞臺設置在了他的峽谷森林中,將當下的社會現實與過去的歷史事件進行比較和對照,他讓來自世界各地的人物和小說主人公家庭成員同臺演出;于是,正如我在前面所說,從文學的意義上,這里變成了世界的中心,如果世界上允許存在一個中心的話。

孩子與未來

去年,我曾經為我的讀比較文學的女兒設計了一個論文題目:《論世界文學中的孩子現象》。我對她說,從上個世紀六十年代至今,世界文學中,出現了許多以孩子為主人公,或者以兒童視角寫成的小說。這種小說,已經不是《麥田里的守望者》那樣的成長小說,而是具有廣闊的社會背景和復雜的文化背景,塑造了獨特的兒童形象。譬如德國作家君特·格拉斯的《鐵皮鼓》中的奧斯卡,尼日利亞作家本·奧克利《饑餓的路》中那個阿比庫孩子阿扎羅,英籍印度裔作家薩爾曼·拉什迪《午夜之子》中的薩利姆·西奈,中國作家韓少功《爸爸爸》中的丙崽,阿來《塵埃落定》中的那個白癡,以及我的小說《四十一炮》中那個被封為‘肉神’的孩子羅小通和《透明的紅蘿卜》中的那個始終一言不發的黑孩兒。我特別地對她提到了大江先生最近的“孩子系列”小說:《被偷換的孩子》中的戈布林嬰兒、《愁容童子》中的能夠自由往來于過去現在時空的神童龜井銘助。我問她:為什么這么多不同國家不同文化背景的作家,會不約而同地在小說中描寫孩子?為什么這些孩子都具有超常的、通靈的能力?為什么這么多作家喜歡使用兒童視角,讓兒童擔當滔滔不絕的故事敘述者?為什么越是上了年紀的作家越喜歡用兒童視角寫作?小說中的敘事兒童與作家是什么關系?我女兒沒有聽完就逃跑了。她后來對我說,導師說這是一個博士論文的題目,她的碩士論文用不著研究這么麻煩的問題。

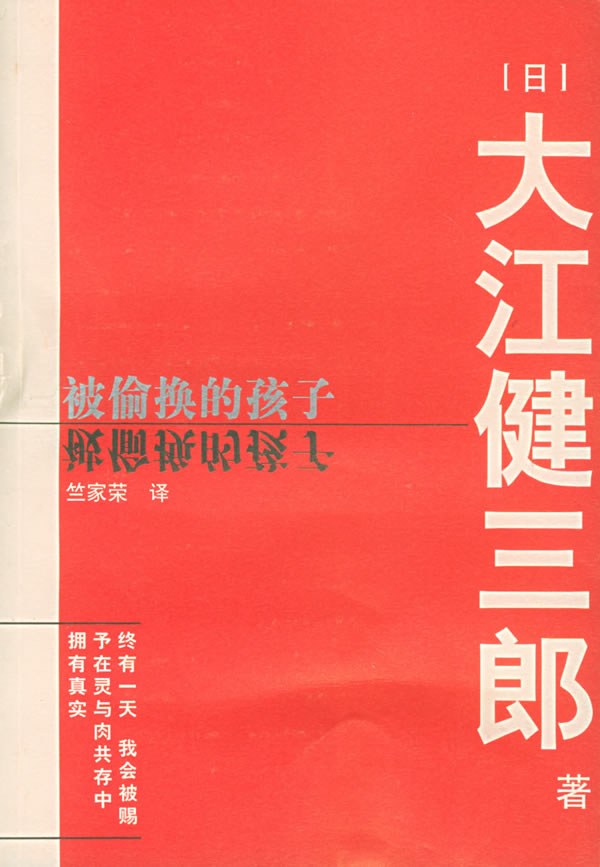

[日] 大江健三郎 著 竺家榮 譯

南海出版公司 2004-01

我知道自己才疏學淺,很難理解大江先生“孩子系列”作品中孩子形象的真意,但幸好大江先生自己曾經做過簡單闡釋,為我們的理解提供了鑰匙。

大江先生在《被偷換的孩子》中,引用了歐洲民間故事中的“戈布林的嬰兒”。戈布林是地下的妖精,它們經常趁人們不注意時,用滿臉皺紋的妖精孩子或者是冰塊做成的孩子,偷換人間的美麗嬰兒。大江先生認為他自己、兒子大江光和內兄伊丹十三都是被妖精偷換了的孩子。這是一個具有廣博豐富的象征意義的藝術構思,具有巨大的張力。其實,豈止是大江先生、大江光和伊丹十三是被偷換過的孩子,我們這些人,哪一個沒被偷換過呢?我們哪一個人還保持著一顆未被污染過的赤子之心呢?那么,誰是將我們偷換了的戈布林呢?我們可以將當今的社會、將形形色色的邪惡勢力,看成是戈布林的象征,但社會不又是由許多被偷換過的孩子構成的嗎?那些將我們偷偷地置換了的人,自己不也早就被人偷偷地置換過了嗎?那么又是誰將他們偷偷地置換了的呢?如此一想,我們勢必跟隨著大江先生進行自我批判,我們每個人,既是被偷換過的孩子,同時也是偷換別人的戈布林。

大江先生在他的小說和隨筆中多次提到過他童年時期與母親的一次對話,當他擔心自己因病夭折時,他的母親說:“放心,你就是死了,媽媽還會把你再生一次……我會把你出生以來看過的、聽過的、讀過的還有你做過的事情,一股腦兒地講給他聽,而且新的你也會講你現在說的話,所以兩個小孩是完全一樣的。”我想,這是大江先生為我們設想的一種把自己置換回來的方法。大江先生還為我們提供了第二種把自己置換回來的方法,那就是像故事中的那個看守妹妹時把妹妹丟失了的小姑娘愛妲一樣,用號角吹奏動聽的音樂,一直不停地吹奏下去,把那些戈布林吹暈在地,顯示出那個真正的嬰兒。

我們希望大江先生像他的母親那樣不停地講述下去,我們也希望大江先生像故事中那個小姑娘愛妲一樣不停地吹奏下去。您的講述和吹奏,不但能使千千萬萬被偷換了的孩子置換回來,也會使您自己變成那個赤子!

文摘部分節選自可以文化·浙江文藝出版社出版的莫言《我們都是被偷換的孩子》,經授權后發布,段落有刪節,小標題有改動。