文|毒眸

古偶劇的CP沒火起來,古早綜藝的售后卻被觀眾嗑得挺開心。

吳鎮宇兒子吳費曼發微博回答粉絲提問,有人問他能不能問問貝兒的MBTI,吳費曼平時懟網友和親爸天不怕地不怕,在抖音私信貝兒的時候開始“抱歉打擾”,曬截圖的時候還“被大歌星回了”(貝兒經常在抖音發彈吉他翻唱視頻)。

網友順藤摸瓜,發現時隔九年,當年節目結束之后就沒有再聯系的兩個小朋友如今重新遇見,紛紛嗑起了當年的CP,一下子連上好幾個熱搜。吳費曼發現上了熱搜之后在評論疑惑到底是誰買的,還不忘提醒網友“不要騷擾對方,你們騷擾我就可以了”。

巧合的是,當年《爸爸去哪兒》的孩子們紛紛長大,今年有不少都引發過網友圍觀——

胡軍帶著康康去看《流浪地球2》,觀眾發現當年就氣場全開的康康現在更“A”了;田亮和葉一茜的女兒Cindy(田雨橙)才11歲身高就逼近了一米七,2月首次參加了國際網球比賽;李湘和王岳倫的女兒王詩齡去英國留學,最近在Instagram回懟了一位教育她不要用英語回復的網友;黃磊女兒多多也因為在讀書專欄里讀錯了字上了熱搜……

不怪有網友感嘆,最近這么多熟悉的名字出現在熱搜上,簡直是夢回當年看《爸爸去哪兒》的時光。

“長尾效應”

節目層面,《爸爸去哪兒》已經在多年前畫下句號。只是當時的觀眾或許也沒能想到,《爸爸去哪兒》的長尾效應,能延續到這么多年以后。

《爸爸去哪兒》的故事為什么能講這么久?首先,在多年以后被重新討論的基礎,是因為它當年足夠火。

它改編自韓國MBC電視臺的真人秀,抓住東亞家庭觀念中“爸爸帶孩子”的視角缺位,以明星家庭的關系呈現。《爸爸去哪兒》播出首期,節目就拿下了全國晚間收視冠軍,之后CSM48城最高收視一度突破了5%。

2014年,《爸爸去哪兒》大電影上映,貓眼專業版數據顯示,電影狂攬6.96億票房,成為當年春節檔的票房亞軍,也是內地影史春節檔家庭片的票房冠軍。

以“萌娃”為主要刻畫對象的親子題材,在當時本就少見,符合觀眾的觀看需求。

而且毒眸在往期文章中提過,《爸爸去哪兒》的火爆,本質是“家庭關系”這一母題高度的普世性。育兒話題是貫穿各個年齡層成年觀眾的、經久不衰的常青話題,而節目既能夠滿足觀眾對明星的窺私欲,也能從“誰都能插一句嘴”的育兒話題,收獲大眾的廣泛參與和共情,最終變成“國民綜藝”。

以至于多年以后,觀眾記住的不光是節目里的“萌娃”,還有一些當時并不出名的家長們,連劉畊宏在直播跳操走紅之前,身上最大的標簽除了“周杰倫的朋友”,就是“小泡芙的爸爸”。

綜藝的“售后”,本來就是稀罕事兒。選秀節目的選手們即使在舞臺上抱團落淚,節目結束之后也會不可避免地走向經紀合約、發展規劃不同,《超女》《快男》兩檔國民選秀都有選手不和甚至肢體沖突傳聞,就算是近年來的101選秀,從團體畢業之后,也有一些前隊友們幾乎不再有“同框”的機會了。

其他由成名藝人組成的國民真人秀,藝人團隊需要考量的問題就變得更多了。

內娛沒有專職的綜藝明星,而不少演員在綜藝上的表現容易影響觀眾心中他們的形象,導致后續他們出演的影視角色讓觀眾難以代入,并且在內娛的語境里“綜藝咖”對演員來說更像是一種“不務正業”的嘲諷。

所以,在通過綜藝走紅后,有的演員也會減少上綜藝的頻率。這從演員的職業規劃來看固然是明智的選擇,但也會導致節目的“售后”遙遙無期。

《爸爸去哪兒》的優勢這時就浮出了水面:即便參加過節目的“明星父母”們并沒有規劃孩子們未來的“娛樂圈之路”,在社交媒體發布孩子的近況,也屬于再合理不過的人之常情,加上社交媒體的路人偶遇,這就無意當中成為了《爸爸去哪兒》節目的售后。

“遠房親戚”

在復古風潮刮遍內娛的這兩年,經歷過“當年的快樂”的人,看到熟悉的名字上熱搜,很容易翻出當年的素材回味童年;沒有經歷過的人,賞味起來自然更不含糊,一而再再而三的熱搜話題,也就這樣開始。

更何況,“童星”長大變成什么樣,本就屬于大眾熱衷的話題。

《亢奮》女主、歐美當下最紅的小花贊達亞·科爾曼就是童星出身,內娛95后的演員里,吳磊和宋祖兒幾乎是觀眾看著長大的,蔣依依時常被觀眾感慨資源太差、是“糊花遺珠”,也有早年童星出道的因素在。

最終沒有進入娛樂圈的童星,還可能會被觀眾念念不忘十幾年:2007年播出的電視劇《秦始皇》中,少年嬴政的扮演者翁斐然因為與角色形象高度貼合,即使演員本人只在小時候出演過兩部電視劇,之后就沒有再踏入娛樂圈,B站關于他少年嬴政片段的剪輯也能有600萬播放。

成年人在鏡頭下的成長軌跡是有限的,娛樂圈向來看重藝人的“青春飯”,“老去”伴隨的就是逐漸流失觀眾的期待,但童星們出名夠早,被觀眾們賦予的期待更高,未來的可能性更多,觀眾的耐心也就足夠長久。

毒眸在往期文章《楊迪分手,為什么比愛豆塌房還熱鬧?》中提到,觀眾會不知不覺間將笑星們表現出的綜藝人格想象成真實人格,笑星們快速拉近與觀眾距離的能力和這種人格投射,都會讓他們變成觀眾們“遠房親戚”一般的存在。

這種“遠房親戚”感能夠讓童星們迅速拉近和觀眾的距離,變成“我看著長大的孩子”,也導致了他們的一舉一動都會引起諸多關注,同時不自覺地想要對此進行評價。

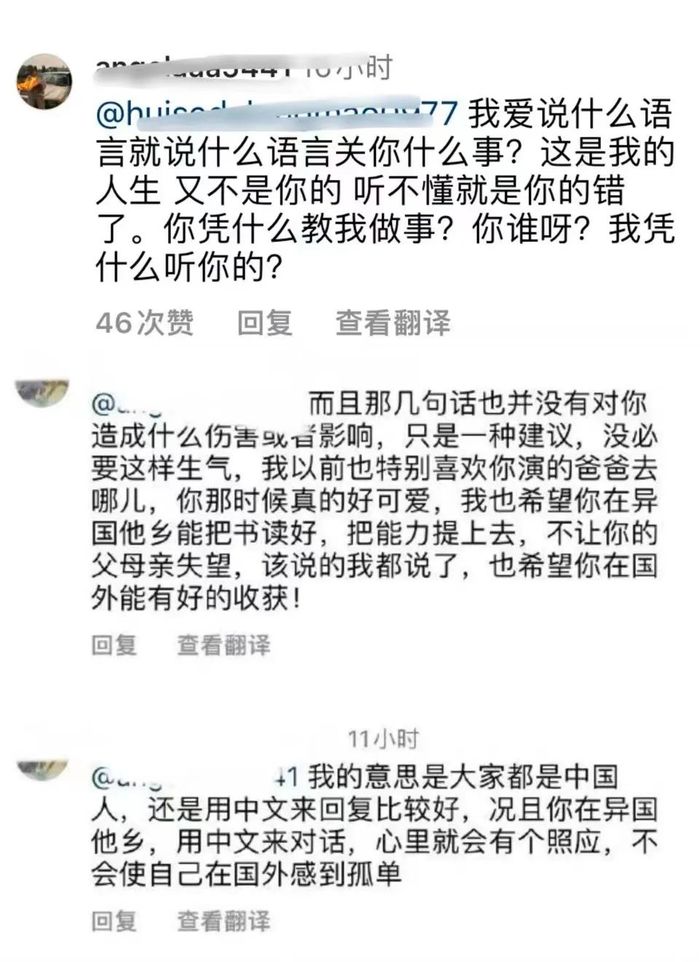

黃多多染發、打耳洞、化妝打扮就陸陸續續上過熱搜,這次王詩齡在ins只是用了個“no”回復網友,被人教育“回復網友時不要用英文回,都是中國人”,被王詩齡回懟之后還繼續發評論“苦口婆心”地解釋:“只是一種建議,沒必要這樣生氣。”“我也希望你在異國他鄉能把書讀好,把能力提上去,不讓你的父母親失望”。

此外,這次費曼和貝兒的“重逢”引發網友關注,也有嗑CP文化風行網絡,獲得大眾層面認同的因素存在。劇集營銷要提前為CP炒作“埋線”,綜藝剪輯要讓觀眾有糖可嗑,“人人都在嗑CP”像一陣刮過內娛的風,貝兒與費曼的重逢只是恰好進入了CP粉們嗑糖的“鏡頭”之內。

畢竟,當年《爸爸去哪兒》播出時,就有人嗑過小朋友們的CP,如今多年后“錯過的人重逢”,看上去像小說情節,即使只是純潔的友誼也足夠青澀且珍貴。

歸根結底,網友對這些童年記憶里的小孩子的關注,可能還會持續相當長的時間。這絕不會是《爸爸去哪兒》的孩子們最后一次登上熱搜,只是對于當下急需創新的內娛綜藝市場來說,觀眾們或許在懷念過去,或許也在等待新的、足夠銘記多年的經典來臨。