第76期主持人 | 徐魯青

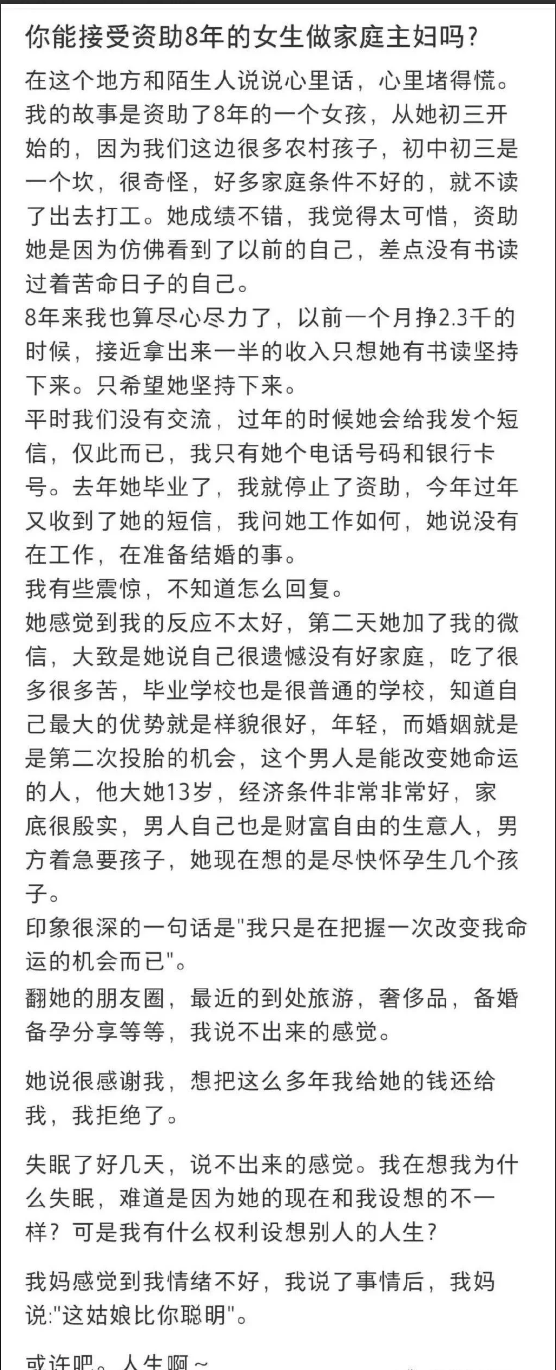

最近小紅書流傳一篇熱門帖子,發帖人稱資助了8年上學的女生,最后選擇了嫁給大她十三歲的有錢人,并認為“我最大的優勢就是年輕貌美,婚姻是我第二次投胎的機會”,“我只是在把握一次改變命運的機會而已”。資助人在文章中強調,她資助的原因是對方是女生且成績不錯,她被父親要求出門打工,在教室懇求希望繼續上學。聽到這個故事后,同為農村出身的她開始幫助這位女生,且極少打擾她。

網友們圍繞此事議論紛紛。有人認為資助人不應該對被資助者有預期,應該尊重個體選擇當全職太太的自由,而且全職太太一樣對社會做出了貢獻。也有觀點認為,資助是一種公共資源,目的是為彌補結構不公,但受助者選擇做家庭主婦卻違背了這一點,占用了8年的“女性定向”資源卻“背刺”了女性獨立精神。

類似爭議在幾年前也曾在張桂梅批評全職太太的話題中出現。張桂梅創辦的麗江華坪女子高中是全國第一所全免費公辦女子高中,數千名貧窮女性在此受到培養教育后走出大山。后來,一位當了全職太太的畢業學生回到學校捐款,被張桂梅拒絕。“我說滾出去,滾出去,我直接當著她老公面說,你給我滾出去。后來她說,你嫌我沒能力是不是?我說,是,你出去,家庭那么困難,我們把你供到現在,你現在反而當起了全職太太。”

在當時和現在的爭論里都有一種聲音認為,無論是全職太太還是當職業女性,都是女性的個人選擇,應該尊重。你怎么看待這種觀點?這時候談尊重全職太太的社會貢獻合適嗎?資助是不是一種公共資源?被資助女孩去當全職太太是辜負了女性團結嗎?

01 尊重給富人做家庭主婦的選擇?

潘文捷:想要嫁給有錢人實在無可厚非,在這一點上能夠理解這個女孩子的選擇。我爸的朋友也是因為樣貌很好,被大企業總裁的女兒看中,過上富足省心的人生,到現在我爸還是挺羨慕。

問題就在于女孩選擇當全職太太,也就是把自己改變人生的希望完全寄托在男人和婚姻的承諾上。看起來,這個婚姻沒有多少愛情的意思。女方已經把婚姻當成改變命運的機會,男方那邊又是怎么看的呢?“男人自己也是財富自由的生意人,男方著急要孩子。”作為一名極為成功的生意人,對方也明白這一婚姻的生意屬性,所以才沒有想著多和妻子有一些獨處的時光,而是急著要生孩子。

說實在的,年輕又沒社會經驗的女孩想要和精明的生意人做婚姻這樁生意,恐怕是不太容易一切順心的。目前只能看到“到處旅游”和“奢侈品”,仿佛得償所愿,但不對等的婚姻很可能暗礁叢生。可以說,當全職太太意味著賭注都下在了男方的人品上,賭上的可是全部的人生啊。

林子人:首先我認為我們需要把社會結構性問題(性別不平等)和個體選擇(女生選擇去當全職太太)分開來看。我們應該做的是批評結構、推動其變革,但對個體選擇持更加寬容的立場。每個人的境況、能力和眼界不同,苛責個體“不夠進步”其實是在忽視個體生活中的復雜性,這又何嘗不是一種“精英的傲慢”?

尹清露:資助人希望女生通過教育發展自己的事業,但被資助者選擇用婚姻實現階層躍升。這表面看是女生“背刺”了資助人,但背后折射出的是女性內部的觀念分裂和貧富差距,以及大量底層女性即使踏上工作道路,也可能難以自立的問題。

資助人的心態大概是“既然有了這筆錢,那就應當靠自己努力”,這是很好的希冀,但對那名女生來說,既然成長環境不夠有利,無法給自己足夠的文化資本并以此抵抗不確定的未來(即使接受了一定程度的教育),那很有可能覺得嫁給有錢人是最明智的選擇,更何況,在農村的女性往往更容易接觸到“女孩早點嫁人”這種觀念。子人的文章《步入婚姻的女性,還可以相信性別平等嗎》就提到,日本經濟高速增長的后20年里,“進步”的工作女性結婚后是補貼家用的低階級階層,不工作的主婦反而經濟地位很高,所以出現了許多想做家庭主婦的女性。社會學家上野千鶴子也曾提到過,中國同樣存在這樣的趨勢。

只不過,女性的美貌“資本”保質期太短了(美色算不算是女性能自由使用的資本還有待商榷)。要是真的想改變命運,這位女生要學習的技能還有很多,作為沒有工作的一方也要承受更多提心吊膽,遠不是想象中那么容易的。上野還曾指出,不考慮如何靠自己的力量,而是提前透支女人在性別不平等機制下的種種“好處”,遲早是會付出代價的。

徐魯青:清露提到上野的這一觀點,我也印象深刻。當鈴木涼美強調從事性工作的自己擁有主體性,不只是一個受害者時,上野說,女性常常用 “自我決定” 的方式貶低受辱的經歷,而父權社會又巧妙地利用了這一點,以 “明明是你自愿的”來開脫責任。

另外我在想,寬容與尊重當然正確,但把理性溝通的效果看得太樂觀,也很像一種精英的想象。認知改變是需要爭吵、需要痛感的,如果我最在乎的女性朋友要給有錢人當家庭主婦,我不太可能寬容尊重,更可能會天天上門罵到絕交吧,心平氣和的前提是離得足夠遠。在現實操作里,如果我們苛刻一點、激進一點,是不是能產生更多實際的效果?對于這件事,我想直接說:被資助讀了這么多年書,最后給有錢人當家庭主婦,我不尊重也不祝福。

02 資助也要拼效率?

徐魯青:這件事情另外一個復雜之處是資助,個人資助是不是也算一種“公共資源”?這位資助者提到自己是有私心的,如果是男孩子她不會捐,那意味著她希望這種捐贈行為,不僅能讓一個個體過得更好,也可以小小地改善男女不公的結構。

尹清露:這大概涉及資助的倫理問題,有金錢就會有權力關系,即使自己不需要對方回饋,也容易因為投入了金錢而產生不平衡心理。人類學者做田野調查的時候也會小心謹慎不提供金錢,因為實在很麻煩,雙方因此分道揚鑣的例子也數不勝數——資助研究對象會破壞研究的中立性嗎?自己有權設想別人的人生道路嗎?這些問題都非常棘手。

董子琪:我連續三年資助過一個高中女生(今后也會繼續尋找資助對象),選擇被資助人時我做了一些功課,想到了一些標準——應當是女生,應當是有升學需求的——預備按照這樣的標準篩選。但實際的篩選要更困難一些,資助網站會公開候選人提供的一些照片和陳述,有時可以看到滿臉稚氣的小女孩小男孩站在低矮的甚至有些傾斜的房子前,以及有點混亂的、被子亂糟糟堆在一起的室內環境。有的陳述里寫著父母均外出打工,目前由奶奶單獨照顧;或者父親早逝,母親慢性病,無固定經濟來源。這時候會覺得先前的標準有點愚蠢,你要驗視的是這樣的生活嗎?值得幫助的孩子太多了,但因為我也財力有限,只能與有眼緣的同學結下對子,當時還給我寄了一張結對的紅色小卡片,很有儀式感,上面寫著那位同學與我的名字。

因為不能直接聯系這位同學,我也加了對方志愿者的聯系方式。有一些專門的志愿者負責聯絡資助者與同學,應該也是義工。每年到了需要資助的時候,對方會發信息提示,很委婉地問:你好,請問今年還資助嗎?有時候我打了錢會問一句,同學成績好不好呢?對方就回說,現在還沒有成績單,要等等。可是直到三年結束了,我也沒有看到成績單,不知道對方有沒有考上大學。

有一次,我有點抱怨地跟我先生講這件事,他說,你這樣會不會給對方壓力呢?你的資助是建立在“成績好”的基礎上嗎?想起來確實如此,難道成績單不夠好,我就不幫助對方交學費生活費了?還是說我只是在找良好的自我感覺?他之前也在讀書時結對子資助過一位小朋友,也是女同學,她的成績非常好,以前還給他寫信講述自己在學習上的事情,后來很努力地考上了省屬醫科大學,讀完了本科,現在在省城的醫院工作。這是多么好的事!但是,難道資助也要拼效率嗎?沒有對方的親筆感謝信,我的資助就不值得?

林子人:我在想,做慈善時,我們和被資助者應該保持怎樣的距離。資助他人是否就有了指導他人如何更好生活的權利與正當性?當他人沒有走上符合自己期待的人生道路,我們有資格義憤填膺嗎(當然違法亂紀的情況除外)?

我覺得,資助他人的核心是資助者自己——你在做出資助行為的那一刻,就已經履行了你的社會責任,滿足了自我道德期許。改變世界——或者說僅僅是改變一個人的生活——很大程度上是一種奢望。我們能做的,只是讓自己的行為無愧于心。

另外,我對這起事件中的當事人的失望也感同身受,但在資助行為沒有任何限定條件的情況下,這種失望可能是難以避免的。為此,是不是可以在資助行為中加入一些限定條件,比如要求被資助者在有經濟能力后也能繼續資助他人、反哺社會?這樣的話,善意或許就不會被辜負,能夠一直在社會中循環下去。