文|桔子IT 李新新

編輯|Judy

2023 年 2 月 14 日,可降解塑料生產制造商「藍晶微生物」獲得超 4 億元融資。

對于這一投資交易,看點除了 4 億元的巨額融資外,還有一些信息值得關注——

此次融資是成立于 2016 年的藍晶獲得的第 8 輪融資。且對以往獲得的融資金額進行統計,IT 桔子發現藍晶微生物融資總額已超 20 億元。

從該公司的投資方來看,包含騰訊、高瓴等一眾頂級機構以及國家混改基金等國家隊支持。

就在藍晶微生物獲得融資的不久之前,行業內的另一家公司 PHA 生物材料研發商「微構工場」于 2023 年 2 月 2 日宣布獲得 3.59 億元融資,紅杉資本中國為本輪參投方。

事實上,在這兩家公司獲融資之前,同行業另外 2 家公司在 2023 年開年相繼獲得一筆不小的融資——進入 2023 年以來該行業共有 4 家公司獲得融資。

「頂級資本」「巨額融資」「多家公司獲投」種種信息都透露著「可降解材料」這一賽道正在市場升溫。

如果說資本的加入為該行業博得了不少的關注量,那么多個大學教授帶隊創業加入其中則進一步助推該行業從冷門走向熱門。IT 桔子數據顯示,自 2015 年以來該行業創業團隊由博士創業逐步向教授創業邁進,清華大學、上海交通大學等多個學校的教授挑起創業大旗,從研究落地到現實應用。

在「碳中和」政策和可持續發展趨勢下,「可降解材料」行業正在吸引更多人的目光。

教授帶隊,學生做 CEO

基于政策、現實應用及未來前景下,近年來多家可降級材料企業受到關注,其表現之一為,資本對該行業的投資力度不斷加大。

IT 桔子數據顯示,2018 年至今,中國可降解材料領域投融資事件超 40 起,投資交易集中在 2021 年、2022 年,事件數量由之前的零星幾起上升至十幾起。此外在投資金額上,超億元的巨額融資事件近年來頻現。

根據公開披露的信息,2021 年億元級別融資事件有 3 起,2022 年該級別事件上升至 4 起,2023 的一季度中已發生的 4 起投資中有 3 起為億元級別。

其中代表案例為藍晶微生物,該公司 2022 年 1 月宣布完成 B3 輪融資,加上之前的 B1 輪和、B2 輪融資,B 系列融資總額已達 15 億元。

其中 B1 輪融資金額為近 2 億元,B2 輪融資金額為 4.3 億元,據此推算 B3 輪融資金額為 8.7 億元。能在短時間內拿到多次數億元的融資,藍晶妥妥是當下資本市場的熱門選手。

此外,另一表現是,越來越多高等人才匯聚于此。IT 桔子梳理可降解材料行業創業團隊背景發現,過往該行業的創業人士多為行業業內人士,至 2016 年博士創業者不斷加入,如今該行業又出現了新的變化。

一方面,研究所人員開始加入。例如,2021 年 7 月成立的生物基材料創新研發商「中科國生」,核心團隊畢業于中國科學院大連化學物理研究所;2021 年 3 月成立的創新生物材料研發和應用企業「柏垠生物」,創始人鐘超麻省理工學院畢業,此前曾為中國科學院深圳先進院合成生物學研究員。

另一方面,多個教授帶隊創業。IT 桔子聯系了關注該行業的投資人王先生,他表示:「去年看了好幾家公司,大都是教授團隊。」

IT 桔子數據也顯示,近兩年創業的團隊中,教授創業成為該行業的一大趨勢,他們大多依托在校研究成果落地創辦公司。

例如,2022 年 5 月成立「肆芃科技」創始人許平為上海交通大學教授,依托上海交通大學微生物代謝國家重點實驗室在合成生物學領域的研究積累,創辦肆芃科技打造高性能生物基材料負碳智造平臺。

但在教授創業中,該行業還有一個趨勢——教授「主內」,學生「主外」。

「去年看過的項目基本上都是教授帶隊或者背后是教授,學生做 CEO。」投資人王先生去年接觸過多家可降解材料公司,最終發現這一現象。對于這點,可以理解為目前行業內多家教授創業公司,在職責分配上由教授帶隊負責內部技術研究,擔任首席科學家這樣的角色,而學生負責對外營銷、宣傳等管理性工作。

結合到現實具體案例,代表公司為 PHA 生物材料研發商「微構工場」。該公司創始人陳國強,清華大學教授、清華大學合成與系統生物學中心主任,為公司提供技術指導;聯合創始人兼 CMO 蘭宇軒,本科清華大學,師從陳國強教授,目前在團隊中負責產品、市場和商務合作等事務。

主動擁抱資本

在由研究成果落地現實生產的過程中,多家教授、研究員創業公司選擇主動擁抱資本。

微構工場聯合創始人兼 CMO 蘭宇軒曾回憶,公司創業前期,他絕大多數時間都在跑路演,接觸投資機構。最終在一次路演中,被紅杉看到,并獲得紅杉種子基金投資,成為微構工場的天使輪投資人。紅杉投資之后,微構工場被更多基金、機構看到,之后微構工場又相繼獲得 2 輪融資,融資金額均在億元級別以上。

最新一筆融資發生 2023 年 2 月 2 日,微構工場獲得由中石油昆侖資本、中農基金、上海自貿區基金、混改基金、紅杉中國等十幾家資本投資的 3.59 億元 A+輪融資。完成這筆融資之后,微構工場將進一步提升合成生物創新中心研發能力,推進萬噸級 PHA 產線建設。

注意,這是一個很重要的信息點。

投資人王先生去年接觸了多家行業企業后表示:「目前,國內可降解材料企業大多處于小試中試階段。」

所謂「小試」,是指根據試驗室效果進行放大,意思是進行小測試;「中試」是產品正式投產前的試驗,是產品在大規模量產前的較小規模試驗。一般而言,企業在產品投產前,首先要進行實驗室實驗,其次進行小試,接著進行中試,中試通過之后基本可以量產了。

當前可降解材料行業達到量產階段的企業并不多,這意味著誰先一步在市場投放產品,誰獲得成功的籌碼就大一點。但由于真正量產前企業需要多次試驗,而試驗本身又需要金錢支持,因此對于一家初創企業來說,如果該階段能獲得資本支持,就大大減少了公司的危機感,這也是眾多教授、研究員創業公司選擇資本注資的重要原因。

微構工場目前已達到量產資格,這其中少不了資本的助力。

已獲資本 8 輪融資,融資總額達 20 億元的藍晶微生物,同樣嘗到了資本助力后的甜頭。2022 年中平資本參與了藍晶微生物 B3 輪融資,除了投錢之外,中平資本不僅促成多家銀行向藍晶微生物提供數億元授信額度,并且在原料供應、能源配置和市場開拓等方面,為其創造諸多合作機會。藍晶微生物的研發和擴張建設中平資本均出了不少力,如今藍晶微生物已經實現了「當年動工、當年投產」。

逐漸回歸理性的投資

2021 年 11 月,生物基材料創新研發商「中科國生」獲得數千萬元天使輪融資,投資方包括經緯創投、五源資本、雅億資本。對于此次融資,中科國生創始人兼 CEO 王磊直言:「投資方對整個生物基新材料行業的發展持積極態度」,并且還表示「期間不少機構伸出了橄欖枝」,最終選擇了經緯、五源和雅億。

可以看出,此次融資選擇的主動權在中科國生手上。「雙碳」政策的實行和未來長遠的市場發展空間,使得不少資本將此行業看成下一個「造血」項目,紛紛入局。「幾個人,幾億元的估值,真的有點瘋狂。」去年年中就有一位行業投資人這樣表示。

不過,如今資本對該行業的投資逐漸回歸理性。「現在大家更盯量產可行性這塊了,也不是一定要有量產能力,但得有預期。」在 IT 桔子問及投資人王先生近期創投圈對于該行業的投資關注點時,王先生這樣回答,并且表示自己今年也會更加關注一些落地有明確進展的企業。

如果說前期投資人涌入可降解材料行業看中的是人、是團隊、是方向,那么當下投資人已經更關心具體的生產能力。對于這點一位該行業的業內人士向IT 桔子分析道,前期行業公司在被資本的爭搶中估值被抬得太高,如今需要有實際業務來支撐其估值。

但對于技術壁壘高的公司,以上規則就不適用了。「哪怕方向天花板不高,但技術壁壘強,也是可以的」去年投資人王先生未出手投資該行業任何一家企業,今年還在尋找這類型的企業。

政策的風,吹向可降解

教授團隊、頂級資本對可降解材料的追逐,最終可落到這件事的本質意義——

經濟學中有一條著名的「卡爾多-希克斯效率」原理,該原理指出,如果從結果中獲得的收益完全可以對所受到的損失進行補償,那么該交易是有效率的,反之則無效。

根據這一原理我們來看「可降解材料」發展下的現實背景。以不可降解塑料為代表的「白色污染」,在消耗大量的不可再生石油資源后,嚴重污染了土地、水等資源,引發人與自然的失衡。我國人口眾多,不可降解塑料的使用,加劇了人口、資源和環境的緊張,在這種情況下,「限塑」迫在眉睫。

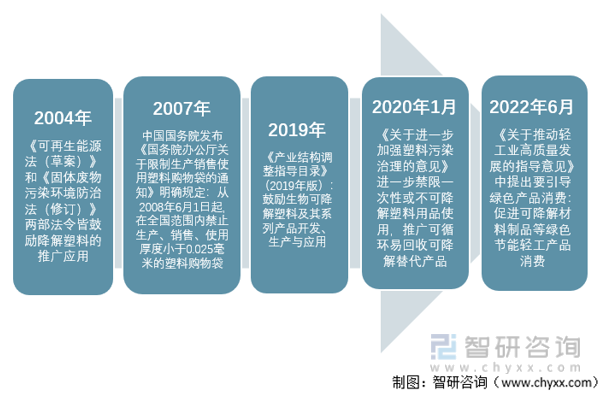

自 2001 年以來,國家多個部門出臺多個限塑政策,遏制「白色污染」。

例如在 2020 年 1 月,國家發展改革委、生態環境部印發實施《關于進一步加強塑料污染治理的意見》。《意見》指出到 2020 年底,直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動,禁止使用不可降解塑料袋。

在限制不可降解塑料發展的同時,符合可持續發展的新材料被提上日程。

2021 年 8 月,工信部指出,將加大引導力度,推動可降解塑料的廣泛推廣應用。同時推動修訂《降解塑料的定義、分類、標識和降解性能要求》國家標準,出臺《一次性可降解餐飲具通用技術要求》等降解塑料制品標準,發布《聚乳酸單絲》《聚乳酸冷飲吸管》等 8 項行業標準,為服務產業健康發展、推動塑料污染治理提供技術支撐。

2022 年 5 月,國家發展和改革委員會印發《「十四五」生物經濟發展規劃》,是中國首部生物經濟五年規劃。該《規劃》指出,重點圍繞生物基材料、新型發酵產品、生物質能等方向,構建生物質循環利用技術體系。

種種政策支持下,可降解材料進入發展快車道。

通常來說,可降解材料分為生物降解材料和光降解材料,生物降解材料使用可再生的植物資源 (如玉米) 所提出的淀粉原料制成。這兩種類型的材料被廢棄后可通過微生物、光熱等實現降解,轉化為水和二氧化碳,從而達到真正意義上的綠色環保。

目前 PLA(聚乳酸)、PBAT 為當前投入研究應用最多的可降解材料,兩者多應用在可降解塑料上。

注:圖片來源于艾媒咨詢

在行業應用上,可降解材料已被廣泛應用在農業、餐飲、生物醫療上。艾媒咨詢數據顯示,2021 年可降解材料的市場規模已超 14 億元。