文|毒眸

就在今天,《進擊的巨人》最終季完結篇正式上線。

老朋友澤野弘之操刀音樂,主題曲《Under The Tree》也對應著三笠在一棵樹下將艾倫喚醒的開頭,和悼念艾倫的結局。

自2021年4月9日最終話139話發布之后,《進擊的巨人》就卷入了爛尾的口誅筆伐。而諫山創在結局中對筆下人物完全崩壞的刻畫和顛覆先前劇情邏輯的描繪,也讓他得到了“漫畫界的恐怖分子”這樣的名號。

無論是獻上過心臟、投諸過真情實感的漫迷還是看盜版的白嫖黨,都爭先恐后地將自己曾親手捧上神壇的諫山創拉到腳下。

兩年過去,曾經無法與最終的艾倫和解的觀眾們也在《惡魔之子》(最終季part2片尾曲之一,艾倫的主題曲)視頻中刷起了艾倫·耶格爾的名字。大家紛紛刷出祝愿:“艾倫啊,像鳥兒一樣自由地飛吧!”

《巨人》第十年,向著自由的最后進擊,開始了。

盛名之下,巨人難副

19歲時,諫山創受到《侏羅紀公園》等作品的影響,產生了“因為吃人的巨人,人類走到了滅絕邊緣”的想象,巨人也由此誕生。

當時無論是漫畫技術還是敘事技巧都還很笨拙的諫山創橫空出世,他從“畫丑的事物”中“得到了樂趣”,并成功將《巨人》文化送上流行。

截止到2019年12月25日,《巨人》單行本(含電子版)累計全球發行量突破1億冊大關,單看風靡程度幾乎能與日本國民漫畫《龍珠》《灌籃高手》等掰掰手腕。

《巨人》前兩季豆瓣評分分別為9.3、9.5,到了第三季上下兩部飆升到9.7、9.8,即使是飽受爭議的最終季前兩part也分別有9.3和9.2分。

當一部連載中的作品一路高歌,必然有眾多不看好的人等著看笑話。直到最終話放出之前,觀眾都在等諫山創為作品中一以貫之的“自由”之名做最后的解釋。從期待到137話之后的惴惴不安,再到21年4月9日徹底被粉碎期待的落空,陪伴《巨人》長跑觀眾除了“無能狂怒”外毫無辦法。

時間仿佛回到《巨人》仍在神壇上的看海劇情里,主角艾倫終于如所有觀眾所愿地親眼見到了海,他的臉上沒有一絲一毫的興奮,只是充滿迷茫地問著:“如果我們將海那邊的敵人驅趕出去,我們就能獲得自由了嗎?”

其實巨人被稱作爛尾,無非是因為以下幾點:1.崩壞了大部分角色的立身邏輯。讓主角毫無意義地死,讓“戰犯”輕松地活。2.將一個本該在終章“大談特談”的深度命題用“愛”揭過,潦草收尾。3.“機械降神”的怪誕蟲不知所蹤。

相比于主流王道非黑即白的理想與熱血,巨人“為自由獻上心臟”的高亢呼喊下滿是灰色的現實。而饒是如此,諫山創卻在之前的劇情中不吝讓角色充滿尊嚴、充滿美地死去。

埃爾文團長的“士兵們憤怒吧,士兵們咆哮吧,士兵們戰斗吧!”和波爾克的樹下遺言,都說明諫山創非常明白要如何給自己筆下的角色一個讓大眾滿意的、充滿美與張力的結局,卻就是選擇讓艾倫成為千夫所指的“小丑”。

觀眾們恨鐵不成鋼道:“就非得惡心人。”

結構緊湊、劇情豐滿、人物立體,諫山創也擅長通過在人物塑造上的點睛反轉將整個劇情顛覆。從揭露阿尼的巨人身份、尤彌爾的告白與縱身一躍、“我鎧他超”,意想不到的情節環環相扣,讓觀眾倍感酣暢淋漓。

但諫山創本人,早已埋下了“讓巨人爛尾”的種子。

縱觀諫山創的創作動態,不難看出他以愚弄讀者為樂。“想要攻擊他人、背叛他人、傷害他人、傷害讀者,雖然確實有點不太厚道,但說實話,我打心底想要這么做”。

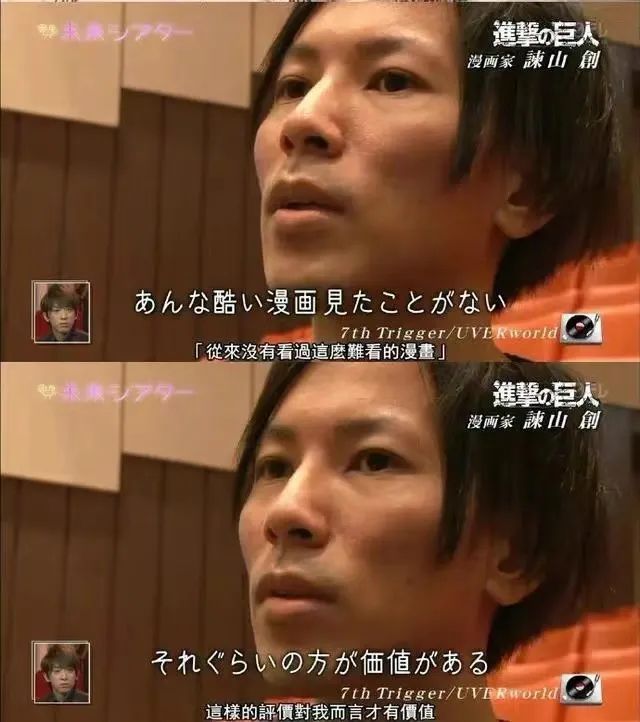

諫山創不止一次地在采訪中表示,想要通過摧毀結局的方式給作品留下濃墨重彩的一筆,他說:“我最怕的事情就是畫完了連罵的人都沒有。要是這樣的話,還不如畫成超級大爛作吧。”

漫畫139話毫無疑問地給讀者帶來了精神上的沖擊。“知道了結局以后回看前面的一百多話感覺都十分荒誕可笑”,更有甚者說“巨人已經不屬于諫山創了,結局必須重寫”。

事實上,現在確有組織在做這樣的事。《Aot no reqiuem》由世界各地的粉絲組成,旨在“給那些不滿意結局的人一個恰當的結局”。

而隨著時間推移,也出現了理解諫山創的聲音,“一個全人類至今無法解決的問題不要指望一部漫畫能給出答案”。正如年前,諫山創在紐約漫展animeNYC上被提問“自由對你來說意味著什么?”他用英文回答道:“I don‘t know”。

諫山創可以是小丑,但艾倫不是

將視角放回到艾倫身上,不難發現他最后已經淪為作者的傀儡。

主流的日本動漫,大多會讓主角走到在最后徹底驅逐“反派”,如果“反派”背后有積極的苦衷,那就坐下來“談談”,爭取走向化干戈為玉帛的結局。

“將巨人一個不剩地驅逐出去”的斗爭底色,源自于艾倫幼年時親眼目睹自己的生母被巨人吃掉。而諫山創卻在看海前夕讓艾倫看到了預告未來的記憶碎片,讓他發現:每一步都是在按宿命的劇本走,而每一次的抗爭都是無用。

艾倫想要以自己的犧牲,換取最珍愛的朋友們“救世”的美名。此處的劇情設計也被不少漫迷認為模仿《叛逆的魯魯修》中主角最后的做法。但只要是將兩部動漫從頭看到尾的觀眾都不難發現,魯魯修從最初到結尾是造神式的成長,而艾倫這一做法無非是諫山創在搞怪:他還是從前那個中二少年。

在一般向長期連載的完結作品,作者都會給觀眾一個“交代”,即至少在最后闡釋主角一路走到黑背后的原因和最終的落點,讓我們看到主角經歷了幾百話,終于有一個能夠匹配他這一路顛沛流離的歸宿。

而艾倫恰恰沒有得到如此“應得”的待遇,在最后的艾倫身上,觀眾只能一只因果宿命的提線木偶,與他深深的憔悴與疲倦。

而當昔日的摯友帶著滿腹疑惑向他拋來質問:你為什么要這么做?艾倫只能誠實地回答:我不知道,想做就做了。就像他曾經問萊納媽媽為什么會被吃掉一樣。我為什么會走上這條道路?我為什么走到這一步?我不知道,我只是不斷進擊,并到此為止了。

諫山創曾毫不掩飾地告訴大家:艾倫是“劇情的奴隸”,直白點講,艾倫就是諫山創為了圓整個故事的工具人。可以說,他是不愛自己的角色的。他將艾倫推到臺前,獻祭自己的生命與人格締造一場虛無主義式的悲劇。

艾倫停止了進擊,諫山創獲得了自由。巨人陪許多讀者走過了十年,然后又在結尾平等地傷害了每一位讀者。

完結至今的兩年中,無數重讀的觀眾從細枝末節中摳出最終話種種不合常理對應的解釋,即“諫山創其實想說…”也有人嘲道:“2023年了還有人洗諫山創?”但或許,這些恰恰是艾倫想說的:

存在主義和虛無主義本就在一線之間。進擊本身沒有意義,賦予進擊意義的是他正在前進,或者說有人正在為了對抗虛無不斷地掙扎。在自己或他人眼中永遠保持著向前的姿態,這或者就是進擊本身的價值。

《惡魔之子》 “三笠,你頭發怎么長長了?我好像做了個非常長的夢。”

《進擊的巨人》完結篇開播,我們都該醒了。