文|連線出行 周雄飛

李想沒有實現他的諾言。

作為理想汽車的CEO,去年他曾在社交媒體上高調表示,理想L9和理想L8兩款產品同時交付的時候,(理想汽車)也是時候該和連續七年的虧損經營說再見了。李想口中的這兩款產品已在去年實現交付,這就意味著2022年就是他所述“結束虧損”的一年。

但現實卻沒有按照他的期望發展。本周一晚,理想汽車發布了2022年第四季度及全年財報,數據顯示其第四季度實現營收為176.5億元,同比增長66.2%;凈虧損在當季也實現轉正,這也是理想繼2020年同期凈虧損轉正后,又一次實現季度盈利。

季度業績的利好,并沒有掩蓋住全年業績的虧損。據財報數據,2022年理想實現營收為452.9億元,同比增長67.7%;凈虧損錄得為20.3億元,同比2021年擴大了531.42%,2022年也成為了理想自2020年美股上市以來,虧損最為嚴重的一年。

理想汽車2022年部分業績數據,截圖自財報

就銷量表現看,理想在2022年實現了13.32萬輛的成績,比前一年接近10萬輛大關的銷量有了較為明顯的增長。如果結合較大的虧損現狀看,就意味著理想賣的車雖然更多了,但虧損也隨之變多了。

而這背后,或許顯露了理想正在激進地、大把花錢補自身此前欠下的短板。

理想汽車,自2014年成立以來,雖然樹立了“奶爸車”的品牌定位,這一形象也幫助其實現了自身的發展和增長,但與此同時理想還有一個標簽更為人熟知——“摳門”。

當蔚來、小鵬等造車新勢力相繼布局新產品時,理想則用理想ONE一車打了“三年的天下”;當其他造車新勢力們大力布局線下渠道時,理想則用較慢的速度在后面跟著;當很多車企投入研發搞自動駕駛時,理想也沒有為之心動。

憑借這樣的“摳門”,理想雖然較其他造車新勢力率先在2020年底實現了小幅盈利,但與此同時,在更為重要的智能駕駛和智能座艙領域,理想則是肉眼可見落后,以至于讓昔日爆款理想ONE的銷量逐漸暗淡下來。

為了改變這一頹勢,理想不僅從去年開始連發L7、L8和L9三款車型來替換理想ONE“一輛車打天下”的窘境。同時,在去年底的內部信中,李想還表示要讓理想在2030年成為全球領先的人工智能企業,并在今年底率先實現無高精地圖輔助的城市內輔助駕駛能力,以便在智能化方面搶占技術高地。

要實現如此激進的計劃,除了喊口號之外,理想還需要在研發和營銷渠道上不再摳門、大把花錢。或許正因這樣,才讓理想的很多員工在去年底有了“自家企業車賣得不錯,卻沒錢發年終獎”的不解。

如今,已脫離生死線的理想汽車,正加速和激進地向補齊自身短板的目標狂奔,只不過這條前路或許并不平坦。

01 車賣得多了,也虧得更多了

2022年對于理想來說,可謂是喜憂參半。

在去年財報發布前的兩個月,理想就已交出了2022全年的銷量成績單,數據顯示該品牌在去年第四季度共實現4.63萬輛的銷量,環比前一季度增長了74.72%。

有了第四季度銷量大幅增長的推動,理想汽車去年全年銷量也實現了較大的提升,為13.32萬輛,同比2021年的9.05萬輛增長了47.2%,順利邁過年銷10萬輛的銷量門檻。

從整個造車新勢力賽道看,理想也憑借這一銷量成績,穩坐在去年銷量排名的第二位,成為造車新勢力中率先突破10萬輛銷量大關的車企之一。

基于理想在去年銷量上的這一表現,在彼時業內看來,該品牌2022年第四季度及全年業績大概率會呈現出利好的態勢,也引得李想甚至在個人微博中立下了2022年結束多年虧損的Flag。

李想關于理想要結束虧損的博文,截圖自李想個人微博

結果證明,理想確實再次盈利了,但沒有實現李想的Flag。

財報數據顯示,理想汽車2022年第四季度實現營收為176.5億元,同比和環比都實現了增長。凈利潤方面,理想也實現了2.65億元,雖然實現了盈利,但同比上一次實現盈利、也就是2021年第四季度的凈利潤減少了10.2%。

理想能在第四季度實現盈利,與毛利率的恢復有著較大的關系。數據顯示,理想去年第三季度錄得綜合毛利率為12.7%,成為2020年上市以來最低的毛利率表現,彼時其官方給出的解釋為由于受到了成本上漲所致。

去年第四季度,理想綜合毛利率錄得為20.2%,環比前一季度大幅提升了7.5個百分點,重回此前已保持多個季度的20%以上毛利率水平。在業內看來,有了毛利率利好表現的推動,才讓理想又一次實現了季度盈利。

但如果從理想的2022年全年表現來看,則呈現出另外一番場景。

2022全年理想實現營收為452.9億元,較2021年的270.1億元同比增長了67.7%,基于銷量的增長,2022年理想車輛銷售收入實現為441.1 億元,同比增長68.8%,占總營收的97.39%。

相比于季度盈利的好景象,理想2022全年依舊處于虧損之中。數據顯示,該品牌去年凈虧損錄得為20.3 億元,相比于2021年同比擴大了531.42%,針對這一虧損,理想把原因歸結為受到去年第三季度16.4億元的大額虧損影響。

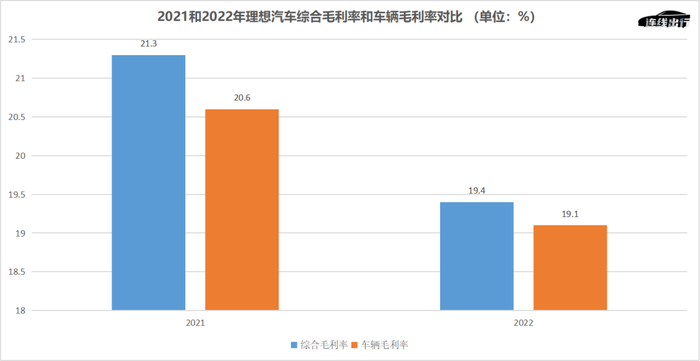

除此之外,理想方面認為毛利率的下滑是虧損加重的另一個原因。數據顯示,2022年理想綜合毛利率為19.4%,同比2021年下滑了1.9個百分點。對此,理想表示“毛利率的減少主要為車輛毛利率減少所致。”

2022年,理想汽車的車輛毛利率為19.1%,相比之下2021年該數據還處于20.6%的高位。“車輛毛利率減少主要歸因于2022年與理想ONE有關的存貨撥備及購買承諾損失,被2022年第三季度起開始交付的理想L系列較高的車輛毛利率部分相抵銷所致。”理想汽車方面如此解釋道。

2021和2022年理想綜合毛利率和車輛毛利率對比,數據來源于財報,連線出行制圖

換言之,理想認為之所以在2022年產生較大的虧損,主要因為理想ONE和理想L7、L8和L9等L系列車型更新換代沒有很好地做到銜接,以至于產生了過多的成本壓力,即便銷量大幅增長也無法推動毛利率、乃至業績的增長。

在這一背景下,或許才引發了部分理想內部員工對去年年終獎產生了質疑。上月初,據多家媒體報道,有理想內部員工在脈脈等平臺上爆料稱,該公司對所有員工少發及不發年終獎,一度引發了行業內外的關注。

在這些員工看來,理想去年銷量實現了增長,但用于激勵員工的年終獎最終卻打了折,是無法理解的。而這背后,也許凸顯了一個事實——理想正大把花錢、激進地“補短板”。

02 不再“摳門”,理想開始“補短板”

自理想汽車成立、“摳門”這一標簽就開始如影隨形。

能獲得這一標簽,除了在其他車企紛紛推出新產品時,理想僅用理想ONE一款車打了三年“天下”之外,還因為它此前多年在研發和營銷等方面不舍得花重金投入。

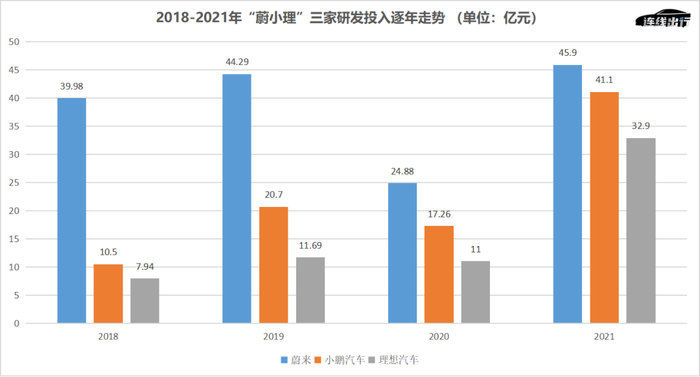

數據顯示,2018-2021年,理想在研發方面的投入分別為7.94億元、11.69億元、11億元和32.9億元。

相比之下,蔚來這些年的研發投入分別為39.98億元、44.29億元、24.88億元,45.9億元;以“智能化”為標簽的小鵬,2021年的研發投入也達到了41.1億元,可見理想在研發層面投入是較少的。

2018-2021年“蔚小理”三家研發投入逐年走勢,數據來源于公開數據,連線出行制圖

“摳門”這一標簽雖然不好聽,也常常受到行業內外的質疑,但理想也從中嘗到了甜頭。

其中之一,就是在產品研發等方面不舍得花錢,從而有效降低自身的運營成本壓力,以便讓毛利率水平可以一直保持在較高的水平上。

從2020-2021年的數據來看,理想綜合毛利率分別實現為16.4%和21.33%。反觀小鵬這兩年的毛利率分別為4.6%和12.5%,可見兩者差距明顯。

由于毛利率的走高,進一步增加了理想汽車實現盈利的可能性。于是,到了2020年第四季度理想實現了1.08億元的凈利潤,不僅成為了該品牌成立以來的首次盈利,同時也讓理想成為了國內造車新勢力中率先實現盈利的車企。

這樣的盈利,雖然沒在2021年前三季度中延續下來,但到了當年第四季度理想再次實現了盈利,并且比2020年同期的凈利潤同比增長了174.88%,由此該品牌彼時一度站在高光之下。

這樣的好景并沒有延續多久,理想也漸漸嘗到了“摳門”的“苦水”。

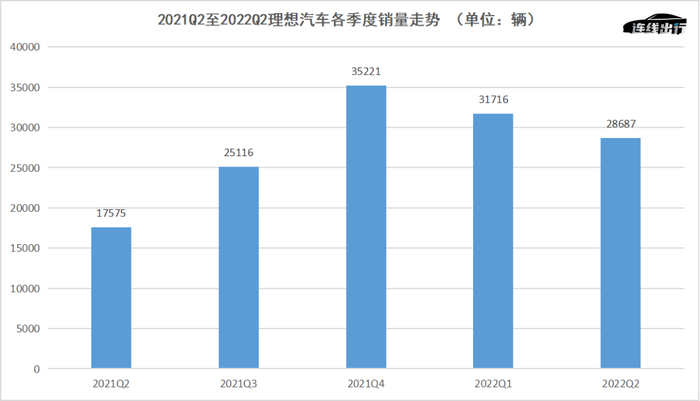

從去年開始,理想ONE身上的爆款效應開始慢慢減弱了。據公開數據顯示,去年第一季度理想ONE獲得了31716輛的銷量,同比2021年第一季度雖然有152.1%的增長,但環比2021年第四季度卻下滑了9.95%;下一季度,該車型實現銷量為28687輛,環比繼續下滑了9.6%。

2021Q2至2022Q2理想汽車各季度銷量走勢,數據來源于公開數據,連線出行制圖

針對這兩個季度的銷量下滑,理想方面給出的解釋是由于受到疫情反彈所引發零部件短缺等因素所致。但除此之外,業內認為導致理想ONE銷量下滑的原因,還有產品力的不足。

2019年12月理想ONE開始交付后,由于搭載了較為冷門的增程式技術,以及多聯屏的設計,讓該車型逐漸成為了爆款。

但隨著新能源汽車行業的發展,增程式技術也不再是理想的“獨有”,嵐圖、問界等品牌旗下車型也搭載了這一技術;而像多聯屏的交互設計,也成為了更多車型的標配。

硬件之外,理想ONE在智能化方面同樣不具有太大優勢。根據42車庫此前針對蔚來、小鵬和理想ONE等品牌車型,在高速導航輔助駕駛方面的評測來看,老款理想ONE基本沒有優勢,而2021款理想ONE雖在能力上有所提高,但與小鵬和蔚來旗下的車型相比,有著一定的差距。

理想ONE,之所以會在智能化和產品力等方面漸漸失去優勢,也是因為理想常年在產品研發上“摳門”所致。

為了改變這一困境,理想在去年不再“摳門”,開始加速補此前落下的“短板”。

首先在產品方面,去年6月在理想的春季產品發布會上,大型電動SUV理想L9被發布,李想對此產品喊出了“500萬以內最好的家用旗艦SUV”;緊接著,理想L8和L7也在去年11月和今年2月相繼被發布,就此完成了“套娃”般的新產品體系搭建。

“套娃”式產品發布能成功,也得益于理想去年在研發方面的重金投入。據財報顯示,2022全年理想研發投入為67.8億元,較2021年研發投入費用翻倍,同比增長106.3%,已成為其歷年最高的研發費用。

這一研發費用,雖然比不上特斯拉去年209億元的研發費用,但在李想看來,理想汽車單車型的研發費用投入絕對值,是中國品牌中最高的(既不搞多品牌,也不搞好多車型)。

智能化方面的短板,理想同樣有顧及到。在去年底李想發出的內部信中,他表示要在今年底落地不依賴高精地圖的城市NOA導航輔助駕駛。除此之外,李想還表示“2030年理想汽車將成為全球領先的人工智能企業。”

在業內看來,理想正試圖在自動駕駛和智能化方面通過激進地狂奔,來追回落后的技術差距,甚至站到行業領先地位上。

而到了本次財報會上,李想再次提出了新的銷量目標——“2023年,理想汽車將挑戰30萬元到50萬元價格區間全部豪華SUV市場20%的市場份額。”

就這些新目標和口號來看,目前理想正在不惜成本、大步快跑地補足在產品力和智能化等方面的短板,但基于理想并未實現李想口中“2022年盈利”的目標,因此對于李想提出的這些新目標,行業內外對此都打了一個問號。

03 這些新Flag,理想能實現嗎?

理想正在為實現目標,做著一些準備。

其中,最為明顯的就是組織架構的大調整。去年12月,理想內部迎來了有史以來最大的一次組織架構變革,在新的組織下,CEO李想、總裁馬東輝、CTO謝炎、CFO李鐵組成了公司目前的核心團隊。

其中,李想統管“產品與商業群組”;馬東輝整體負責“研發與供應群組”;謝炎負責“系統與計算群組”;李鐵主要負責“組織與財經群組”。

李想同時還宣布將公司的管理模式從“垂直職能組織”升級為“矩陣型組織”。根據其解釋,后者最大的特點是確保全流程的管理質量,橫向團隊規劃路、修路、運營路,縱向團隊造車、開車、運營車,高質量的道路配合高水平的車隊,產生良性循環。

再到今年2月底,李想在個人社交平臺上承認,原華為全球HRBP管理部部長李文智加盟理想汽車,擔任CFO辦公室負責人一職,負責流程、組織、財經變革等方面的工作,向理想汽車聯合創始人、CFO李鐵匯報。

“我們全面升級公司的業務流程和組織架構,為公司從1到10的規模擴張做好準備。”李想這樣在財報電話會中表示。李想口中的“規模擴張”,在業內看來自然包括他提出的那些新目標。

但李想想要實現這些新目標,或許還存在一些挑戰。

以“2023年,理想汽車將挑戰30萬元到50萬元價格區間全部豪華SUV市場20%的市場份額”這個新目標為例,按照李想對這一細分市場總量的預測,2023年將有140-150萬輛。

根據這一數據估算,要實現這一目標,理想將在今年挑戰28-30萬輛的總銷量目標,細分下來理想需要在今年每個月的銷量都超過2.3萬輛才可以,這就對理想產品的實力提出了較大的要求。

從去年12月銷量來看,理想憑借L9和L8兩款車型的交付,支撐當月銷量來到了2.1萬輛的新月度銷量記錄,再加上L7的今年上市,看似距離月銷2.3萬輛的目標已經很近了,但需要注意的是,完成月銷2.1萬輛銷量的背景是,新能源“國補”即將退出的最后時刻。

理想L7、L8和L9,圖源理想汽車官微

“基于去年年底‘國補’退出的最后窗口期,極大地激發了消費者購買新能源汽車的熱情,因此呈現出各家車企去年12月銷量都實現大幅增長的現象。但隨著今年補貼的退出,消費者對于新能源汽車的熱情大概率會減弱一些。”汽車營銷行業專家孫涵這樣對連線出行表示。

乘聯會也做出同樣的預測,在他們看來,2023年新能源汽車消費市場景氣度將較2022年有所回落,汽車銷量增速將維持在2%左右,其中一季度和三季度將面臨較大增長壓力。

此外,理想旗下的產品,想要在今年的新能源戰場上獲得優勢,還需要掙脫出小鵬G9、問界M7和M9、智己LS7等諸多產品的圍攻。

考慮到這些挑戰的影響,理想想要在今年實現28-30萬輛的銷量目標,或許并不容易。

再來看李想提出的“今年底實現不依靠高精地圖的城市內輔助駕駛”目標,要實現這一目標,同樣是較為困難的。

因為就全行業看,提出這個目標的除了理想之外,蔚來、小鵬和魏牌等很多車企品牌、以及“不造車”的華為也都提出了相似的目標,但都很取巧地并未像理想這樣提出具體的落地時間表。

這背后凸顯的是車企對于高精地圖的依賴。無論是蔚來、小鵬等造車新勢力、還是華為這樣的大廠,目前已落地的高速導航輔助駕駛或者城市內輔助駕駛,無一例外都依靠著高精地圖的支持。連線出行曾在《高精地圖資質收緊,自動駕駛競速賽再起波瀾?》一文中對此詳細做過闡述。

雖然目前已有一些車企喊出了“重感知、輕地圖”的口號,但在孫涵看來,車企想要真正不依賴高精地圖,不僅要修改原有自動輔助駕駛系統的算法,同時還要增加算力或者提高感知能力,要做成這些事都需要較長的時間,因此除了理想之外,沒有車企品牌敢說出具體的落地時間表。

而對于理想而言,想要在今年底實現不依賴高精地圖的城市內NOA,在業內看來并不現實。因為排除上述提到的時間問題,該品牌在自動駕駛方面的能力還有諸多欠缺。

今年1月21日,一輛理想L9在高速上行駛著,隨后以100km/h的時速撞到了前車的左后方。據該車車主表示,當時使用了理想NOA輔助駕駛,在沖撞前車機沒有任何預警和主動剎停的動作。

對此事件,理想方面并不承認NOA有問題,截至發稿前該事件調查報告也沒有出來。但需要注意的是,理想L9車身上搭載了激光雷達等十多顆感知硬件,整體系統能力也比理想ONE高出不少,因此在此事件后,也引發了消費者對理想宣傳的自動駕駛能力產生質疑。

目前,李想在銷量或者自動駕駛方面提出的新目標,雖然已被業內視為判斷理想能否補齊自身短板的關鍵指標,但就以上分析看,理想想要實現這些新目標并非易事。

在連線出行看來,李想想要盡快補足短板、占據行業優勢的心情是可以理解的,畢竟新能源汽車行業已進入新一輪的淘汰賽中。對于李想和理想而言,補短板這件事一步一個腳印更為實際一些,不然最終很有可能會陷入“欲速則不達”的更大困境中。

(文中孫涵為化名。)