文|投資界-天天IPO

今天(2月27日)滁州多利汽車科技股份有限公司(簡稱“多利科技”)正式登陸深交所,本次發行價為61.87元/股,盤中大漲44%,收盤市值125億元。

早在2010年,曹達龍與鄧麗琴就在安徽滁州成立了多利科技的前身,生產汽車沖壓零部件,并由鄧麗琴出任董事長。經歷十余年發展,多利科技成功打入新能源汽車供應鏈,俘獲了特斯拉、理想等一眾客戶。靠著一個個汽車零部件,這家公司最新一年營收超30億元。

這是安徽又一個汽車產業IPO。新能源汽車產業攸關下一個時代的話語權,歷史意義不言而喻,為此國內乃至全球主要城市都在爭搶,沒有誰愿意放棄這個能夠帶來巨量就業機會的超級產業。而安徽,一舉全省之力開始領跑,目標是到2025年,力爭全省汽車產業產值超過10000億元。

女董事長掛帥,特斯拉、理想汽車,撐起一個百億IPO

作為多利科技背后的實控人,現年71歲的曹達龍一直以來頗為低調,關于他的公開資料寥寥無幾。招股書披露,曹達龍小學學歷,但他應是很早就進入了制造業工作,1996年就開始擔任上海多利汽車配件廠廠長。

正是在上海多利汽車配件廠,曹達龍結識了日后的創業伙伴鄧麗琴。1966年出生的鄧麗琴,在32歲那年進入了上海多利汽車配件廠工作,歷任銷售總監、總經理等職。直到2010年,曹達龍與鄧麗琴發覺到乘用車國產化的發展機遇,于是便設立了滁州達世汽車配件有限公司,專注于生產汽車沖壓零部件和沖壓模具,即多利科技的前身,并由鄧麗琴出任董事長。

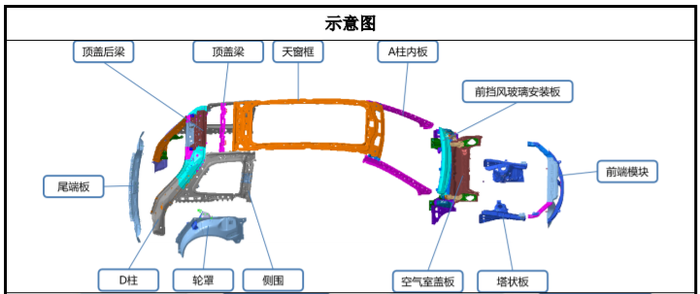

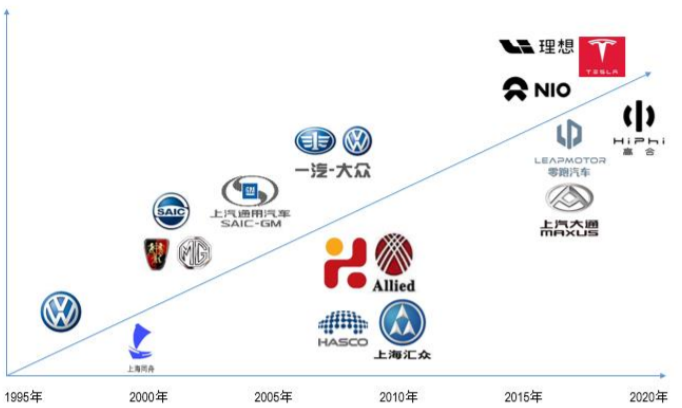

多利科技一經成立之后,便開始主動尋求與上汽大眾、上汽通用等合資整車制造商合作,目的是協作配套生產汽車沖壓零部件,成為合格配套供應商。經過多年的發展,多利有限掌握了豐富的沖壓零部件開發、生產技術經驗,在行業內較早具備了模具開發能力。

而伴隨著全球新能源汽車的快速發展,多利科技也敏銳地調整了業務方向,開始拓展布局新能源整車客戶,進入了特斯拉、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車和華人運通等知名新能源整車制造商的合格供應商名單。

與此同時,多利科技配套新能源汽車的主要產品市占率,從2020年開始大幅提升。至2021年1-6月,其主要產品前門鉸鏈柱加強板件、后框架支柱總成件、C柱內安裝板總成、縱梁總成、發動機電池蓋板在新能源汽車市場市占率均超10%。

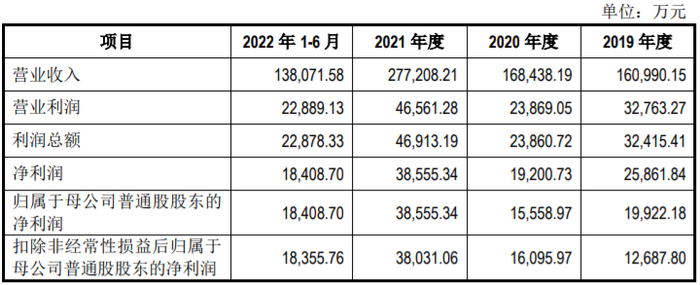

通過招股書不難發現,多利科技的快速崛起離不開一眾新能源頭部車企。招股書顯示,多利科技2022年實現營業收入33.55億元,同比增長21.03%;實現歸母凈利潤4.45億元,同比增長15.5%。

對此,多利科技表示,主要原因系隨著下游新能源汽車銷量和滲透率的不斷提高,公司對新能源汽車客戶特斯拉、理想汽車等的銷售收入也隨之增長。具體來看,多利科技2022年對特斯拉的銷售收入為15.85億元,較去年同期增長56.15%;對理想汽車的銷售收入為3.89億元,較去年同期增長46.9%。

實際上早在2019年,多利科技就已成為特斯拉Model 3和Model Y車型的供應商,為其定點開發沖壓零部件及模具。隨后,多利科技2020年前五大客戶中就新增了特斯拉,緊接著在2021年1-6月,特斯拉上升為多利科技的第一大客戶。

當然,對于多利科技而言,不可避免地存在著客戶集中度高及大客戶依賴的風險。其在招股書中也坦承,如果公司未來與該等客戶的合作發生不利變化,且公司無法有效開拓其他客戶或現有客戶需求受國家相關行業政策變化影響大幅下降,則較高的客戶集中度和一定的大客戶依賴性將對公司的經營產生不利影響。

但正是憑借著與整車廠的深度綁定,多利科技在今天得以成功登陸深交所,股價也大漲44%,市值125億元。曹達龍家族歷經十余年的創業之路,也終于斬獲了一個百億IPO。

身后沒有一家投資機構,但現在,VC/PE擠滿了這條賽道

令人意外的是,多利科技身后沒有出現一家VC/PE機構。

也許因為缺少外部投資方,多利科技成了一個家族企業。翻看多利科技的高管名單,遍布著曹達龍家族成員的身影。招股書顯示,曹達龍與總經理兼核心技術人員蔣建強、副總經理曹燕霞、副總經理曹武存在親屬關系,分別為翁婿、父女、父子關系;而蔣建強與曹燕霞則為夫妻關系;曹燕霞與曹武為姐弟關系。

要知道,當下最火爆的賽道之一便是新能源汽車產業鏈。哪怕一個小小的零部件,都可能會跑出一家獨角獸,這里正吸引來越來越多的VC/PE的目光。

2022年4月,銘利達正式登陸深交所創業板,定位于精密結構件一站式配套服務商,以精密壓鑄、精密注塑、型材加工和五金沖壓技術為基礎,應用于汽車、光伏、消費電子等領域,斬獲了華為、Bosch、比亞迪、北汽新能源、寧德時代等一眾國內外知名企業客戶。在銘利達的背后,出現了深創投的身影,后者曾于2018年與驤騰投資共同完成了對銘利達的戰略投資。

同年8月,金祿電子也成功掛牌深交所創業板。這家公司專業從事印制電路板(PCB)的研發、生產和銷售。其中,汽車PCB市場為重中之重。尤其在新能源汽車PCB應用領域,金祿電子的產品涵蓋電池管理系統(BMS)、電動機控制器、DC/DC轉換器、車載充電機、ADAS、充電樁等核心部件及配套設施。在金祿電子的背后,也云集了多家VC/PE機構,不乏晨道投資、深創投、廣州基金、元睿資本、睿興投資、粵科股份、高誠澴鋒、超興投資等知名機構。

與此同時,廣東羅定市沖出了一只獨角獸。去年8月,微容科技宣布完成B輪及B+輪融資,合計金額近20億元人民幣。這只新晉獨角獸背后,創始人是1959年出生的陳偉榮。他早年畢業于華南理工無線電專業,職業生涯起步于康佳集團,一直做到了康佳總裁。浮沉多年,他在2017年再度創業,回到家鄉羅定成立了微容科技,發力車規MLCC(多層陶瓷電容器),可用于智能座艙、智能駕駛、三電系統等全部汽車電子領域。

一路走來,微容科技身后聚集了一支龐大的投資陣容,既有OPPO、小米、華勤通訊、聞泰科技等產業機構,也有晨壹投資、聯想創投、正心谷資本、招銀國際資本、國投創業、京國瑞投資、粵科金融等知名VC/PE機構。一位參與了微容科技的投資人透露,微容科技投后估值已超過80億元。

時間線再往前移,去年5月,線控底盤系統方案供應商利氪科技完成A輪、A+輪融資,累計融資金額近2億元人民幣。其中,A輪融資由元璟資本和創新工場聯合領投,上海自貿區基金及其臨港新片區科創基金、九合創投跟投;A+輪融資由嘉實投資領投,一旗力合跟投,老股東元璟資本、上海自貿區基金及其臨港新片區科創基金追投。

這樣的案例不勝枚舉——過去一年中,美均電子、江蘇全盛集團、蘇州睿昕、博特蒙電機、廣州型腔模具等一眾企業紛紛獲得融資。而在他們的背后,毅達資本、國金鼎興、錫創投、尚頎資本、蘇州相城基金、恒旭資本、大灣區共同家園發展基金、廣發信德、工控資本、穗開投資……隊伍浩浩蕩蕩。

為何會是安徽?

多利科技所在的滁州,正在成為中國汽車產業一塊重要版圖。

作為六朝京畿之地,滁州得名于滁河,自古有“金陵鎖鑰、江淮保障”之稱。其坐落于安徽省最東部,東靠南京、西接合肥,北枕淮河、南臨長江,是長三角一體化發展核心區城市之一。一代文宗歐陽修曾在這里寫下《醉翁亭記》,成為不朽名篇;下轄的小崗村,更是中國農村改革發源地。

但殊不知,十年前的滁州還是一片“發展洼地”,彼時這座城市尚未加入長三角,GDP也不足一千億元,總量在安徽省內只能排到第五位。歷經十年風雨,如今的滁州已建立起光伏、半導體、裝備制造、新能源電池、醫藥器械、智能家電、新型化工、健康食品等八大產業鏈。

值得一提的是,汽車裝備制造已成為滁州的一張亮眼名片。資料顯示,“十三五”以來,滁州市汽車及裝備制造業年均增速約10.2%,成為第一個跨越千億大關的支柱產業;規上企業559家,占六大支柱產業規上企業比重上升為2020年的43.7%。

在這其中,明光浩淼生產的消防汽車、防爆汽車,在國內同行業位居前三位;全柴動力柴油機產量位居國內第二;勝華波汽車電器為中國最大的汽車刮水器生產廠家;森森汽車專業從事汽車減振器生產,是國內細分領域龍頭企業;埃爾法智能汽車鎖公司是國內汽車門鎖行業的領軍企業……

今年1月底,滁州新能源汽車零部件生產基地項目正式開工,此次集中開工項目共有98個,總投資達到895億元。據媒體報道,蔚來的第四座整車工廠也將落戶滁州市經濟開發區,并將投產蔚來旗下第三品牌"螢火蟲"的產品。

而早在2021年9月,滁州市首只百億級股權投資基金——國調戰略性新興產業投資基金(滁州)誕生,由國調基金牽頭、與滁州市相關國有企業共同作為基金投資人發起設立的股權投資基金,基金總規模100億,重點投向光伏、鋰電池、半導體、汽車裝備等產業。

事實上,滁州只是安徽走向汽車強省的一抹縮影。2022年,安徽汽車產量達到174.7萬輛,同比增長17.4%,總量居全國第7位;其中新能源汽車52.7萬輛,同比增長108%,汽車及新能源汽車產量雙雙創下歷史新高。

這里走出了一批新能源汽車掌門人,比如造車新勢力的代表——蔚來汽車創始人李斌。1974年,李斌出生于安徽。2020年,蔚來深陷資金困境之中,但幸運的是,李斌迎來了一位白衣騎士——合肥市政府,雙方共同簽訂了蔚來中國總部落戶協議,蔚來還獲得了來自合肥國資共計70億元的戰略投資。正是這筆投資,讓蔚來一舉扭轉頹勢,股價更是飆升數倍,合肥市政府也因此被譽為“國內最牛風投”。

此外,被譽為“民族工業之光”的奇瑞汽車,正是在安徽蕪湖平地而起。1995年,蕪湖市政府籌建奇瑞汽車的前身——安徽汽車零部件工業公司,并力邀曾任一汽總裝車間主任的尹同躍回鄉造車。歷經二十多年風雨,奇瑞已發展成一家以汽車價值鏈為主導、關聯多元化產業的大型集團。

蕪湖還養育一位新能源巨頭創始人——王傳福。1966年,王傳福出生于蕪湖市無為縣,他早期進入北京有色金屬研究總院攻讀碩士,畢業后留院工作。直到1995年,他看到手機電池行業的巨大前景,在深圳辭職創業,正式創立了比亞迪,日后成長為新能源產業中的隱形霸主。

根據安徽省“十四五”汽車產業高質量發展規劃,到2025年,安徽世界級汽車產業集群培育要取得突破性進展,力爭全省汽車產業產值超過10000億元,省內企業汽車生產規模超過300萬輛。