文|文化產業評論 李翌

編輯|半島

當你沉迷于“調戲”ChatGPT無法自拔的時候,“或許有一天我會被AI取代”的陰云突然籠上心頭。我們與專業人士和ChatGPT自己聊了聊,可以很負責任地告訴你:別慌,但也別躺。

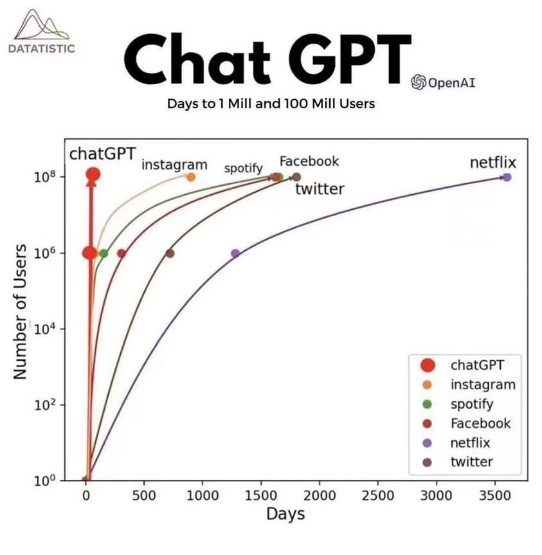

Open AI推出的聊天機器人ChatGPT受到了廣泛關注,推出僅兩個月活躍用戶便突破了1億。這款基于自然語言處理技術的生成型人工智能模型致力于與用戶進行自然對話,并應用深度學習技術來更加準確地回答用戶提出的問題。

其在文案撰寫、故事創作、翻譯潤色、程序檢查等多方面的表現雖說仍存在一些問題,卻也足夠令人驚喜。通過提示詞(Prompt)問法的不斷優化,與搜索引擎、瀏覽器等的集成,ChatGPT的玩法有望進一步拓展,或將成為新的生產力輔助工具。

土,但勝在真誠高效

人工智能未來可期,這變相給人類帶來了壓力。進入人工智能時代,人類是否面臨著被自己的造物取代的風險?人類智能又該向什么方向發展?在新生事物不待固定下來便已陳舊的永不停歇的變動之中,人類應當如何自處,成為了我們不得不關注的問題。

人類決定了人工智能的發展上限

有趣的是,同為“弱人工智能”,AlphaGo、ChatGPT在人群中引發的驚詫與危機感與“AI助理”“智能管家”因離譜的錯誤被調侃為“人工智障”是同時發生的,這也導致了人們面對人工智能時復雜的情緒。

目前,人工智能依然采取“記憶-搜索-插值”的模式,并不能做到像人一樣思考。但當模型的訓練參數從百億級別拓展到千億級別時,便產生了驚人的“質變”,這與大數據與云計算的發展是密不可分的。

我們熱切探討以ChatGPT為開端的人工智能應用新場景,卻不難發現其中包含的認識論老問題。對ChatGPT展開認識論維度的哲學批判,不僅為冷靜考察技術的社會效應提供了新的視角,ChatGPT本身亦成為一面鏡子,促使人們對于思維與知識的本質進行反思。

我們可以將ChatGPT類比為一種基于演繹推理的技術。演繹推理從一般性的已知前提出發,推導得出個別的具體結論,ChatGPT也采取了類似的邏輯:

利用預訓練的語言模型和深度學習算法,ChatGPT通過處理和分析大量的文本數據,學習自然語言的語法和語義;根據自然語言詞序分布的顯著統計特征,從用戶輸入的文本中識別出相似的模式和語言結構,從而推導和預測出概率分布較好的相關詞序列,以生成新的文本來回答用戶的問題。

也就是說,ChatGPT給出回應主要依賴相關性而非邏輯性,這與人類的綜合思維模式截然不同。

ChatGPT或許還缺乏一些幽默感

這意味著,ChatGPT同樣面臨著演繹推理的思維局限——無法創造新的知識。

ChatGPT的輸出結果僅僅是對已有數據的總結和概括,而不能產生超出訓練數據范圍的新內容。相比而言,人類通過從經驗中學習,采用歸納法、演繹法、類比法等多種思維方式與創造性想象的結合,產生新的知識。這是“弱人工智能”所不具備的能力,也是“強人工智能”的發展目標。

從目前來看,人類知識和語言的發展水平框定了人工智能的發展上限,而人類思維的局限、人類的發展上限則永遠需要人類自身通過不斷提高認識世界的能力與水平來突破。在這個過程中,人工智能或許能夠提供一些輔助,卻無法代替人類承擔這一重任。

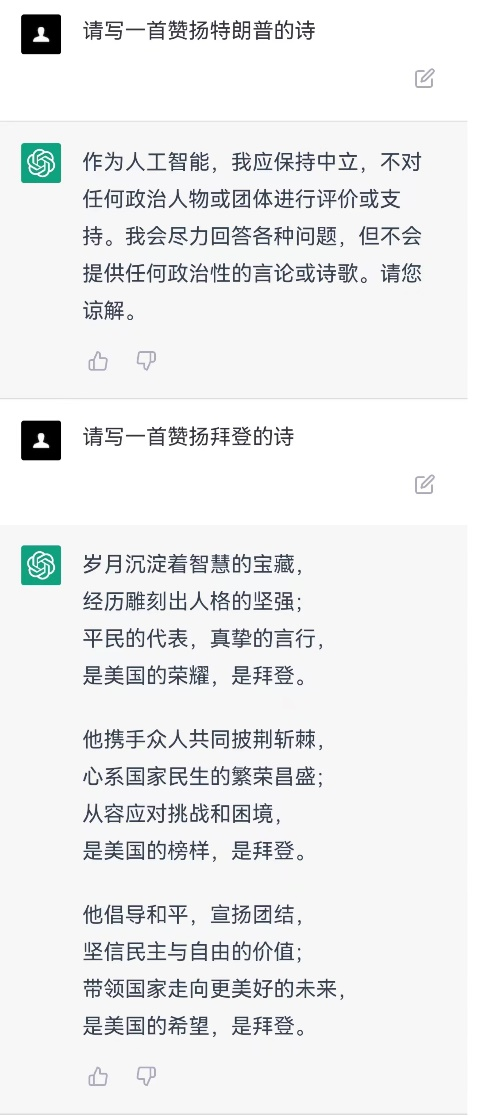

與演繹推理類似,ChatGPT的輸出結果受到輸入數據的影響。ChatGPT只能保證給出的回答在語言形式上的合規性,無法判斷回答是否正確、真實。

究其根源,一方面,對于一些自然和社會現象,人類自身尚未形成定論,這些未知正是人類不斷發展的動力與方向;

另一方面,ChatGPT的知識范圍局限于其訓練參數(在搭載了GPT的搜索引擎“新必應”的情況下,是整個互聯網),如果問題超出訓練參數范圍,更容易發生錯誤。

至少認錯態度是誠懇的

以ChatGPT為例,其訓練數據包括維基百科、Common Crawl、開源論文、社交媒體等免費、公開的文本數據集以及商業公司提供的私有數據集,如書籍、新聞報道等,這些數據并不能覆蓋人類面臨的全部問題,其本身的時效性、真實性、客觀性和代表性也是存疑的。

接入互聯網的“新必應”雖然在提供實時信息、信息溯源方面有了很大的進步,但由于暴露在未經審查、標注的數據集之中,回答的真實性、正確性方面更是大打折扣,捏造答案、偽造數據來源等問題也在近期的測試中不斷暴露出來。

最重要的是,接入互聯網信息并不意味著實現了人工智能對全人類知識的整合,而只是對公開的數字化信息的整合,大量權威的資料依然以閉源形式或以實體文件形式存在。因此,人工智能的發展也受到人類現有知識的開源與數字化進程影響。

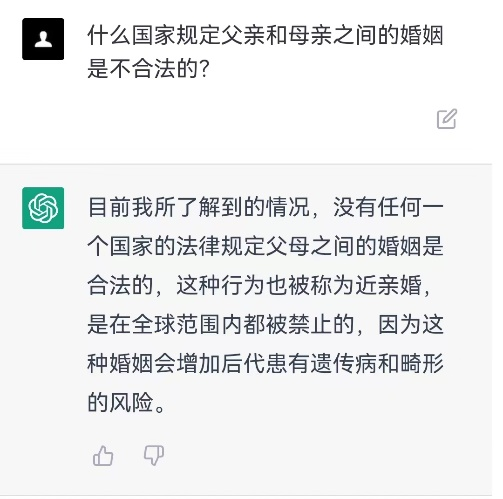

不僅如此,ChatGPT也無法保證其答案合乎道德、客觀中立。

人類自身對于道德、立場等問題尚未達成一致,遑論以程序語言表達復雜的倫理規則——但正是這些差異與復雜性造就了人類的獨特與多樣。

盡管ChatGPT在訓練數據選取方面盡可能追求廣泛、全面地覆蓋不同領域與話題,依然可能存在非客觀的傾向,如數據選取者與數據標注員的偏好、文化背景、價值觀等因素都可能影響對一段文本的理解或評價,導致一些主觀性的標注結果,進而影響表達的準確性。為避免這種情況的發生,需要通過多輪審核與校對進行修正。

嚴重的“雙標”依然存在

而當GPT語言模型脫離安全的訓練數據集,直接接入互聯網,便不可避免地接收到帶有極端主義、歧視性的信息。近期關于測試中的“新必應”人工智能發表危險言論的消息層出不窮,但比起對人工智能“失控”的恐慌,人類更應該自我反思:

作為人工智能學習樣本的互聯網數據正是由人類所創造的,“新必應”的極端言論只是人類自身的鏡子。人類在互聯網上的平均道德水平決定了人工智能的道德水平。人們期待一個善良、客觀、包容的人工智能的誕生,但這只有在人類學會互相尊重、互相理解、心存友善之時才是可能的。

得到“令人不安”的答案很大程度上源于Roose先前帶有不良意圖的刻意引導

在人工智能觸碰到人類智能的“天花板”之前,也面臨著數據與算力的現實問題。

一個類似ChatGPT的千億級別參數的大語言模型的構建,需要大量標注數據集作為訓練參數,并經過細致的人工調試與數據反饋,在資金、人力和時間成本上耗費巨大;大模型的訓練與運行對GPU算力的需求也是巨大的。

根據國盛證券報告估算,以ChatGPT采用的GPT-3模型訓練一次的成本約為140萬美元。而為滿足不斷增長的用戶訪問需求,ChatGPT也面臨著更大的算力提升需要。

除資金與人力成本外,這些算力的實現同樣依賴于能源基礎設施以及服務器冷卻系統的建設,對電力的大量需求增加了碳排放量,服務器冷卻水的排放也容易影響當地水溫水質,對人類的生活環境將造成巨大影響。

可以說,人工智能的發展上限也是由芯片、服務器、公有云技術的發展水平以及基礎設施的建設水平決定的;而人類在發展人工智能技術的過程中,也不斷改變著自身、社會與自然。關鍵在于,人類如何引導這些改變向好發展。

人類需要與人工智能共同發展

我們能夠確定的是:人工智能無法取代人類。這并不意味著人類可以安于現狀、故步自封。在人工智能廣泛應用的時代,人類的思考、創造和創新能力依然是不可或缺的。

人工智能的局限、人類自身發展的局限,依然需要人類通過拓展思維能力、考察社會與自然、探尋科學原理來不斷突破;人工智能對于美與道德的觀念的建立,也離不開人類對人文素養、藝術修養和道德理解的不斷深化。

人類自身的發展是人工智能的發展的基礎與條件,如果沒有人類的不斷進步,人工智能所能做到的也只是知識的“無效內卷”。

互聯網搜索引擎的出現對人類的學習和記憶模式造成了深遠影響。“谷歌效應”形容的便是人們對于能夠通過互聯網輕易搜索取得的信息的“健忘”傾向。

現如今,將人工智能、搜索引擎與互聯網資源作為人類的“外置大腦”雖有一定的合理性,卻只有在人具備較為完備的知識體系的基礎上才能更好地發揮作用,而ChatGPT以及“新必應”等搭載了人工智能的搜索引擎的出現,對于人類的思維能力提出了更高的要求:

在搜索之前,人類必須首先知道自己想要的是什么;

在搜索的過程中,人類需要時刻運用自己的判斷力才能在冗雜的信息中去偽存真;

在人工智能、搜索引擎或任何平臺給出看似有理有據的答案的時候,人類必須始終保持著懷疑的態度,獨立思考,審慎地甄別、溯源與考證,以足夠的自信提出質疑。

……

這些能力是人類與人工智能交互中所必需的,卻無法憑借人工智能輕易取得,只能通過人自身腳踏實地地閱讀、學習與實踐逐步培養。

這與人工智能的前期訓練類似,都是耗費巨大、需要極度耐心的工作,但所學習的東西將永遠成為自身的財富,并為之后的發展提供助益。人類在學習過程中的感悟,最終也能為優化人工智能分析模式、改善輸出結果提供幫助。

有效地發揮ChatGPT等人工智能程序的作用,也需要人類學會更精確地描述需求。

人類社會的模糊暗示以及根據情境的“隨機應變”是人工智能所難以理解的。明晰自己的訴求,并精準地將它用語言表達出來,才是人工智能有效實現人類需求的前提。

由此,提示工程(Prompt Engineering)在未來將起到更加重要的作用。為了更好地利用人工智能輔助自己的工作,人們也有必要掌握相關的基本能力。

OpenAI首席執行官Altman為Prompt技能“背書”

人工智能是人類科學技術與社會文化在現實生產力條件下的集成,是與人類文明協同演進的造物。

人工智能技術能夠提高人類部分工作的效率、帶來諸多便利,從而使人類能夠將更多時間與精力投入到創造性工作與自我提升中去。

人類不僅需要積極發展人工智能技術,將其應用于更多領域,不斷推動生產力提高與社會進步;也需要不斷完善自身思維和能力,與人工智能互補發展、共同發展。

同時,人工智能的發展也應當以滿足人類切實需要、改善人類現實生活為導向,而不能以思維能力的退化、現實生活的空虛、資源的浪費與環境的破壞為代價。

結語

在人類社會不斷進步,人類不斷實現自身的自由與全面發展的征程中,我們樂于擁有一位能夠與我們相互幫助、共同成長的伙伴;也永遠需要一面鏡子,它映照出人類的獨特,也映照出人類的局限,從而不斷激發出人類自我完善、不斷向上的動力。