文 | 音樂先聲 萬翛

編輯 | 范志輝

2月10日,以激進聞名的私人對沖基金ValueAct CEO Mason Morfit在活動中透露持有Spotify股份一事,但并未說明持股規模,而僅表示Spotify是最新投資。

由于去年入股《紐約時報》之后有敦促其縮減成本、提高售價的先例,此次ValueAct入股Spotify,也引發媒體猜測是否也會推動Spotify的漲價進程。在這樣的預期下,Spotify當日股價就上漲了5.1%,達到從2022年4月以來的股價最高峰。

然而,Spotify到底會不會漲價,未必會因為這個新投資人而改變。

據Spotify財報,Spotify采用的是雙重股權結構,即投票權和股份沒有直接必然聯系。截至2022年12月3日,Daniel Ek和聯合創始人Martin Lorentzon分別擁有31.7%和42.6%的投票權,確保了兩人在占有公司少數經濟利益的情況下仍能進行決策。

事實上,從2020年7月的第二季度電話會議上,Daniel Ek已經兩次提到靠著播客內容和不斷改善的Spotify服務獲得定價權的問題。他認為,Spotify“應該有能力成為訂閱市場的重要參與者,并在未來擁有定價權”,暗示考慮漲價。

自此之后,每年我們都能看到“Spotify應該要漲價了”、“Spotify”明年要漲價了”的新聞,而遲遲沒有等到這一天的發生。

尤其在去年10月,在Apple Music、Amazon Music等眾多同行都進行相同幅度的漲價后,Spotify CEO Daniel Ek正面回應稱,Spotify在2023年也可能對美國地區漲價。但直到現在,Spotify要漲價的計劃仍飄在空中,還在讓媒體繼續猜測2023年漲價的可能性。

那么,坐擁全球音樂流媒體“頭把交椅”的Spotify,到底還在等什么?

大家都漲價了

去年9月,Deezer甚至沒發布任何正式消息,就低調地將會員價格上調了1美元至10.99美元。10月,Apple Music緊隨其后,標準月會員漲價1美元至10.99美元,年度會員漲價10美元至109美元,家庭套餐月費則上漲2美元至16.99美元。

與此同時,YouTube Music也提高了家庭套餐的價格,增加5美元至22.99美元,漲幅接近28%,甚至超過了2021年的通脹幅度,令不少網友感到意外甚至反感。但YouTube Music還不是最后一個。

在股價大跌、大幅裁員、停止慈善捐贈AmazonSmile功能之后,今年2月21日起,Amazon Music也終于在英美地區提高會員價格,美國Unlimited會員漲價1美元至10.99美元,英國則是漲價1英鎊至10.99英鎊。

大家都漲價,是因為漲價的好處不言自明。

首先,在通脹的經濟背景下,如果不漲價,就等于被動讓收入縮水。由于疫情和地緣政治等因素,全球經濟下行,互聯網公司經濟壓力變大,紛紛削減成本。Amazon和YouTube母公司Alphabet裁員人數都上萬,而Spotify也裁員了6%。在這關鍵時刻,提高價格,增加收入顯得尤其有必要性。

其次,在產品推出初期通過低價搶占市場份額,賠本賺吆喝,一旦用戶粘性形成之后,就會在一定程度上考慮提高價格追求收益,這是互聯網常見的打法。就拿Spotify來說,對于Spotify的忠誠用戶,尤其是發達國家市場而言,老用戶們很難因為一兩美元的漲幅就“移情別戀”,而這一兩美元對于Spotify而言卻是可觀的利益。

據最新公布的2022年第四季度財報,Spotify北美地區付費用戶為5740萬。也就是說,僅僅在北美地區漲價1美元,就意味著6.888億美元的額外年收入。如果漲上兩美元,每年能夠增加年收入可以達到13.776億美元。

即便三大唱片可以從中分去約七成,剩下的4個多億美元對于Spotify重要的播客投資布局也能起到重要作用。數據顯示,在過去的四年中,Spotify在播客等非音樂業務上花費了約12億美元。

更何況,Spotify常年被詬病毛利率不高,為了搶占市場而推出的家庭套餐等也拉低了ARPU(每用戶平均收入)。如果提高價格,除了直接帶來營收增加外,還能幫助Spotify提高毛利率,增加投資者的信心。

Spotify 2022年第四季度財報公布后,富國銀行分析師Steven Cahall將Spotify股票評級上調至“增持”,并將目標股價從每股121美元上調至180美元。Steven Cahall預測,Spotify管理層在利潤率上將有所進步,Spotify或將于2024年第一季度實現收支平衡。

這不僅是因為Spotify在第四季度的毛利率情況超出預期,達到25.3%,也是因為Steven Cahall預期Spotify在2023年會漲價,而這將可能推動Spotify最令人擔憂的利潤率有所上升。比如Spotify在與三大談判時,可以協商減少三大分成,將漲價獲取的收入更多分配給旗下藝人在Spotify上的推廣上,唱片公司可以從漲價中獲得收益,而Spotify也可以提高毛利率,兩全其美。

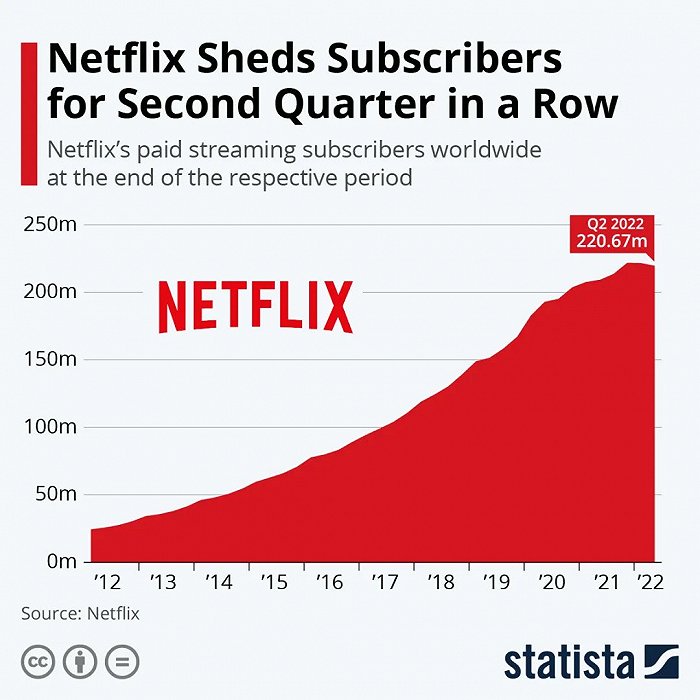

然而,從2011年Spotify進軍美國市場之后,至今沒有漲價過哪怕一次。然而,與此同時,Netflix已經漲價了6次。現在,Netflix的標準會員每月訂閱價格(15.99美元)幾乎是2011年(7.99美元)的兩倍。

盡管價格和其他因素也讓Netflix在經濟下行的2022年第二季度失去了數百萬用戶,但第三季度它又增加了兩百多萬付費用戶,甚至在最近的第四季度,增加了766萬付費用戶。經濟一旦好轉,Netflix就迅速迎來了復蘇。

總體而言,適量漲價對于這些成熟的內容平臺而言,只會帶來收入增長,對用戶流失的層面影響較小。

既然好處顯而易見,為何仍不見Spotify行動?

Spotify為何遲遲不漲價?

Spotify之所以不能像Netflix那樣漲價,其中很重要一個原因,就在于音樂流媒體和影視流媒體在內容上的根本不同。對于保障客戶忠誠度和平臺競爭力而言,內容的獨特性至關重要。Netflix有靠著過硬的內容,一點點漲價對粉絲而言問題不大。

但音樂流媒體平臺并不像影視流媒體,很難從曲庫內容上形成差異化。

所以,音樂流媒體更傾向于在其他內容或服務上建立競爭優勢。例如漲價的Amazon Music就承諾會提供更多獨家內容和功能如獨家直播等,而漲價的Apple Music則是贊助了超級碗中場秀,推出了一系列自己的獨家Live演出。

Spotify也遵從這一邏輯。據DanielEK在2022年10月的發言,Spotify事實上已經在超過全球46個市場價進行了漲價,但都只在“成熟”市場。所謂“成熟”市場,就是有Spotify投資發展的獨家內容或服務的市場,比如Spotify投資的眾多播客內容。

那么,實際提價后,是否有給Spotify帶來消極影響呢?

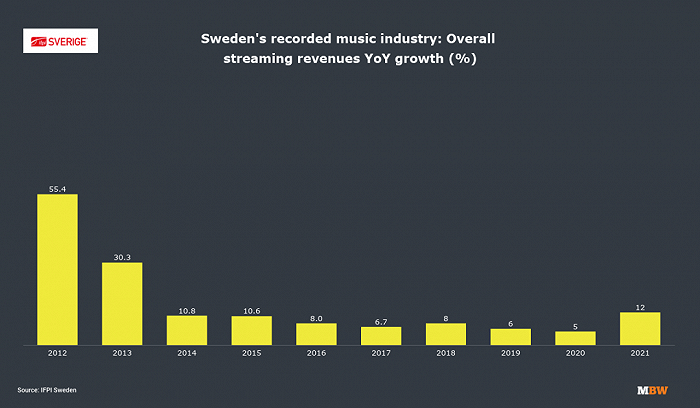

雖然Spotify并未公開這四十多個市場的具體名稱和漲幅,但據MBW報道,就觀察到的瑞典、巴西和挪威的情況,價格上升后,除了流媒體訂閱收入大幅增長,甚至帶動當地音樂產業增長出現新高之外,沒有別的負面影響。

在2021年第一季度財報電話會議時,Spotify CFO Paul Vogel也公開表示過,對當時30多個市場漲價后的結果感到滿意。

瑞典錄制音樂市場流媒體收入年度增長情況

至于非“成熟”市場,Spotify更專注于擴大用戶群,因此,保持低價非常重要。但要指出的是,北美的用戶增速遠低于世界其他“非“成熟”市場地區,那為何Spotify對這里也仍遲遲不愿漲價呢?

那不得不說,是因為Spotify的巨大野心了。

自2011年進軍美國市場以來,Spotify就將搶占市場份額作為重點,不僅從不漲價,還推出家庭、學生和雙人會員(Premium Duo)等套餐,讓用戶可以通過比標準套餐更便宜的價格成為Spotify付費用戶的一員,也讓Spotify如今獲得了4.89億月活,2.05億付費用戶。

所以,一直到2020年第一季度的電話會議時,Daniel Ek對于漲價的回答都一直是,目前主要戰略是實現增長,而不是收入最大化。

特別是Daniel EK在采訪中聊到全球10億廣播聽眾時提到,現在美國聽廣播的用戶占總人口的80%以上,這是Spotify還在追求的機會,并認為平臺仍在早期階段。而Daniel Ek對于漲價的理解是,“一旦(市場)進入成熟期,你很難成長時,就會漲價。但我們還沒到那一步,即使是在所謂的‘成熟’市場,我們仍處于增長周期的相對早期階段。”

在Spotify的藍圖里,這10億免費電臺用戶遷移到平臺上,毫無疑問將意味著一筆巨大的廣告收入。而在這樣的宏愿下,任何為了當下收益而漲價的措施都顯得“目光短淺”。

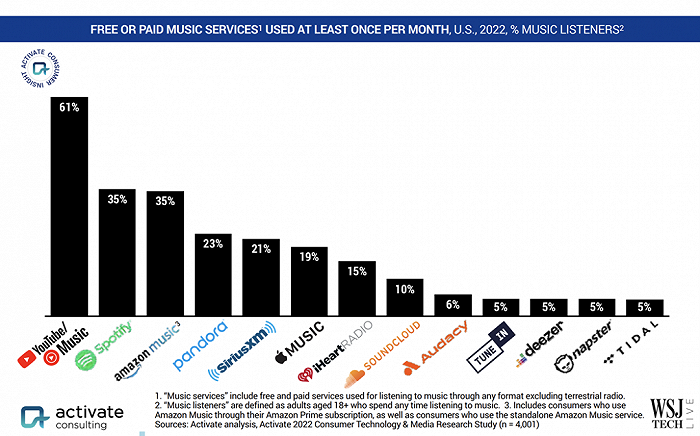

況且,從外部環境來看,除了對宏觀經濟環境不穩定的擔憂之外,在英美國市場,Spotify還面臨著較為激烈的競爭,漲價必然是有風險的。據咨詢公司Activate Consulting近日發布的報告,2022年,Amazon Music已經和Spotify在音樂用戶的滲透率持平,為35%。

這不是偶然,在英國,Amazon Music也在迅速增長。據研究公司Kantar數據,在英國市場,53%的音樂付費用戶有Spotify賬戶,而48%的用戶有AmazonMusic賬戶;而在去年,兩者之間的差距還在13個百分點。并且,Kantar還預測將近100萬英國人“計劃取消至少一項付費音樂訂閱服務”,Spotify絕不會冒這樣的風險。

其次,投資研究公司New Constructs的CEO David Trainer認為,Spotify遲遲不漲價,也說明了其業務的相對競爭弱點。

像Apple、Amazon這些大公司已經足夠有錢,他們可以在音樂和播客業務上承受更大的損失,而Spotify不能。對于Spotify而言,要大量盈利的同時提供有競爭力的服務,真的很難。尤其是現在仍然虧損,利潤率為負數,這樣的情況下,意味著既要極端削減成本,還要保持市場份額并持續增長,更是難上加難。David Trainer甚至斷言,Spotify是一項“無利可圖的業務。”

可以說,不論是內部的野心,還是外部的競爭,都不允許Spotify輕易做出“漲價”的決定。

結語

漲價的好處非常明顯,提高毛利率,大幅增加收入,增加投資者信心,Spotify也已從全球數十個“成熟”市場中驗證了這些益處。

然而,與其說Spotify是過分謹慎,不如說是Spotify過分大膽。無論投資人是否支持漲價,擁有絕對投票權的兩位聯合創始人仍然才是最終決策者。

十幾年來,這兩位總是無懼于市場的看低,不在乎毛利率的低萎,10億廣播聽眾之于Spotify猶如太陽之于伊卡洛斯,是無法抗拒的誘惑。

對Spotify的超長遠布局和堅定看好,讓他們敢于堅持低價策略,以追求更大的用戶群體,敢于重金進行播客、音頻社交、車載硬件等成功或失敗的嘗試,以追求更大的競爭優勢和上升空間;但這也讓他們在經濟下行期變得格外脆弱,不得不進行大量裁員,精簡投資,梳理“哪些是為持久而建造的,哪些是為泡沫而建造的”。

到如今,Daniel Ek只好說一句,“我為那些造成如今局面的決策負全部責任”。然而,這是否意味著Spotify要認清現狀,放下對巨量廣播用戶的幻想,跟隨漲價呢?我們拭目以待。

來源:音樂先聲

原標題:Spotify為什么不敢漲價?