文|巨潮 老魚兒

編輯|楊旭然

韓國車在全球市場的火爆,與在中國市場的慘淡形成巨大反差。

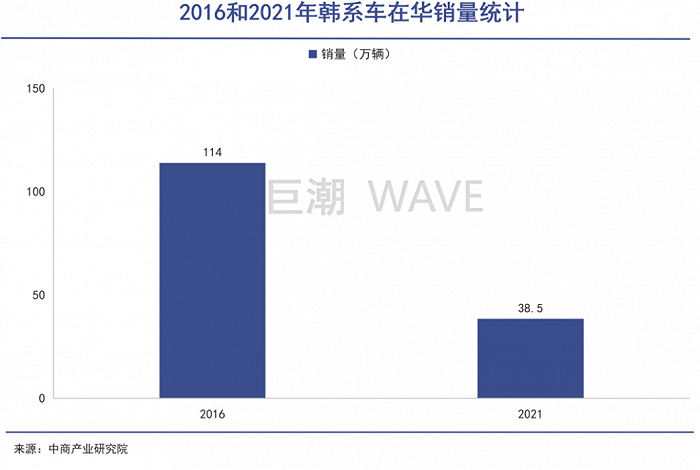

中商產業研究院發布的歷年數據分析,韓國車在國內市場的銷量,從2016年114萬輛的巔峰跌至2021年的38.5萬輛。2022年,韓系乘用車銷量繼續呈兩位數下降。

與韓系汽車同病相憐的當然還有日系車。

豐田、本田、日產三大品牌截至2月7日均已公布2023年1月份在中國的銷售數據。豐田汽車月銷量11.38萬輛,同比下降23.5%;本田汽車月銷量6.42萬輛,同比下降56.2%;日產汽車月銷售4.75萬輛,同比下降64.4%。

像日韓娛樂曾經在中國掀起過流行文化的浪潮一樣,日系韓系汽車也曾經在中國市場有過紅極一時的輝煌。但一段時間以來,日韓汽車已經成了市場中被消費者拋棄的對象。面對國產新能源汽車的強勢表現,高管們甚至有些心態失衡。

此前不久,起亞首席運營官COO楊洪海通過個人社交媒體賬號發文怒斥比亞迪雇傭水軍,抹黑起亞汽車。一時間吃瓜群眾無數。許多人紛紛猜測楊洪海發飆的真實意圖,是為了給新起亞K3 的上市增加曝光,是一場有預謀的營銷事件。

理由也很簡單,畢竟他們現在最需要的就是盡快扭轉這種不利的局面。

01 日韓車企當年勇

日系車對中國汽車行業的影響頗深。

早在建國初60年代,日本轎車就進入了中國。改革開放開始,日系車企陸陸續續蜂擁而至。

1998年7月1日廣州本田成立,旗下雅閣、奧德賽、飛度等多款熱銷車型。2022年廣汽本田已累計完成900萬輛產銷目標,2023年勢必突破千萬大關。

2001年7月成立豐田汽車(中國)投資有限公司,旗下卡羅拉、凱美瑞、漢蘭達、RVA4等款款市場銷量火爆。2022年累計年銷售超百萬大關,產銷同步超過千萬輛。

2004年2月日產汽車在北京注冊日產(中國)投資有限公司,旗下日產、啟辰、英菲尼迪、天籟、軒逸、逍客等暢銷車型。2022年日產汽車在中國連續8年突破百萬輛銷量。

20多年的時間里,日系汽車的產銷量長期保持著持續增長態勢,各類車型長期霸占銷售排行榜前茅。2020年,日系車23.1%的市占率達到巔峰。2021年,日系車20.6%的市占率已經和德系車平起平坐,并列第一。

韓系車雖然進入中國較晚,但也同樣能打。

2002年10月18日,韓國現代汽車集團正式進軍中國市場,與北京汽車投資有限公司合資成立北京現代,韓國起亞緊跟其后合資組建東風悅達起亞。自此韓系車一路高歌,快速滲透中國中低端汽車市場。

2013年北京現代通過10年多時間實現“雙百萬”輛產銷業績,位列國內前三,2015年韓系車累計產銷突破700萬輛,接著2016年韓系車以北京現代114萬輛和東風悅達起亞65萬輛的年銷售量創造銷售歷年新高。

當時的韓系車企豪言壯志,沖鋒千萬大關。

當年日系車和韓系車為何有如此輝煌業績?它們具有共同的特點:性價比高,省油,產品力還不錯。精準的抓住了國內龐大客戶群體的需求,牢牢占據了中端汽車的市場份額。

反觀那些年中國本土汽車品牌,基本上都處在發展的“荒蠻階段”,車輛產品力不足,設計感幾乎為零,依靠低價取勝,只能在各種外資合資車企無法滲透、無意滲透的市場中生存。

但時過境遷。如今我們看到的,已經是另一個截然不同的光景。

02 為何不復當年勇?

整體上看,日韓汽車在中國的衰敗是必然的,其原因構成復雜。

第一,對中國市場的不重視。

這個在韓國汽車身上表現最為明顯。在對待中國市場這方面,韓國人確實有些輕視。以產品為例,在多數跨國車企都會有意考慮中國消費者的偏好,相適應地打造特別的長軸距版車型,或進行其他各種本土化研發。

但韓系車企多是直接導入全球車型,很少做有針對性的改進。

日系車企雖然表面看起來重視中國市場,但卻一直靠減料來不斷迎合所謂的“性價比”。這就導致了日系車長期讓人感到安全性能低,內飾粗糙,有偷工減料之嫌。

這樣的做派,在中國汽車市場起步階段能收獲紅利,但當中國消費者的水平逐漸提升之際,就只能自己吞下自己種的苦果。

第二,由于地緣政治問題,使中國消費者與日韓車企心生隔閡。

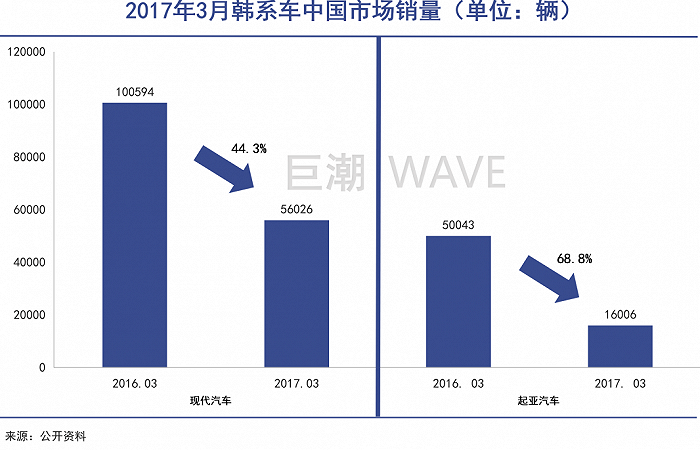

2017年的薩德事件是中韓兩國關系的重要事件,美國薩德中遠程洲際導彈防御雷達系統入韓,而韓國不顧中國反對強行進行部署,引起中韓關系緊張。

韓系車在中國的銷售直接受到此事件牽連,在中國市場出現銷量斷崖式跌落。2017年3月,韓系車在中國市場的銷量異常難看:現代汽車同比下降44.3%,起亞汽車暴跌68.8%。

日系汽車在華銷售業績,同樣會受兩國間復雜歷史問題的影響,尤其是近些年,日本緊跟美國步伐對中國采取各種不合時宜的舉措,也讓其產品的國民好感度逐漸下降。

汽車作為家庭消費中僅次于房產的最高價格的商品,消費者在選購時會受到非常復雜因素的影響,其中非常關鍵的一點就是品牌國屬和政治關系問題。日韓汽車在華的遭遇,也佐證了這樣的事實。

此外,市場競爭日益激烈,疊加新冠疫情影響,導致全球經濟低迷,汽車行業均出現不同程度的下滑。這些都是日韓汽車在中國的銷售量急劇下降的客觀因素。當然其中最核心、最致命的直接原因,就是中國在新能源電動汽車領域的快速推進。

中國汽車在燃油車時代,發動機等核心技術是產業發展最大的掣肘因素。但中國有“世界工廠”的地位和制造業能力作為根基,不可能在汽車這個最重要的制造業中長期缺席。

長期以來,中國一直有用新能源汽車繞過燃油車技術路線的想法。在全球共同實現碳排放、碳達峰、碳中和的目標大環境下,更加堅定了在新能源電動汽車領域的投入。相當于是通過變革技術路線的方式,實現在汽車行業里的彎道超車。

以比亞迪、蔚來、小鵬、理想、寧德時代等一大批企業在政策的指引下、在消費者的消費偏好的支持下快速成長。相比之下,傳統汽車已經經歷了數十年的技術停滯,長期無法為消費者提供新的使用體驗。

新能源汽車已經在實質上顛覆了汽車板塊的傳統邏輯。汽車的核心技術再也不是發動機、油箱系統,而是芯片、電池板、續航能力、電子系統。

針對日韓系主打的低配省油中端車型,新能源時代自主品牌已經實現了中、低端的豐富配置,已經完全具備了對日韓系,甚至是其他德系、法系車型的替代能力。

在2022年全球新能源乘用車銷量前20中,有14款中國車型上榜。其中比亞迪的六款車型,幾乎都在10萬-30萬價格區間。廣汽Aion兩款車型也是主打10萬-20萬的中檔車型。

同等配置水平的車輛,國產價格更加實惠。并且,國產車已經開始不斷進軍高端車型甚至是豪華車型,和寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃、凱迪拉克等品牌比肩,更加進一步拉升國產車的整體品牌層次。

在國內這波汽車產業新技術的發展浪潮中,日韓車企后知后覺,逐漸失去了市場上的領先地位,產品占有率急劇下滑是必然的趨勢。

03 仍然值得借鑒

雖然在中國敗走麥城,但是日韓汽車東邊不亮西邊亮。

對于有網友關于“起亞還沒涼嗎”的質疑,此前不久公開喊話比亞迪的楊洪海回懟:“挺好的,(起亞)去年賺了460億人民幣”。

根據起亞公布2022年全年度財報,其2022年度總營收達86.56萬億韓元(約合人民幣4,756億元),同比增長23.9%,凈利潤為5.41萬億韓元(約合人民幣297.2億元),同比增長13.6%。全球銷量為2,903,619輛,相比2021年增長4.6%。雖然沒有到460億元的利潤,不過這樣的營收體量幾乎比比亞迪(汽車部分)+長城汽車的總量還要高。

再看另外一個韓系巨頭現代汽車的表現。2022年度其總營收達到142.5萬億韓元(約合人民幣7829億元),同比增長21.2%,凈利潤為7.98萬億韓元(約合人民幣438.4億元),同比增長40%以上。全球銷量達到了3,944,579輛,相比2021年增長1.4%。

日系汽車同樣如此。

數據顯示,第三財季本田汽車營收4.4381萬億日元,同比增長20%;營業利潤為2804億日元,同比增長22%;日產汽車第三財季的營收達2.84萬億日元,同比增長28.6%;凈利潤達506億日元,同比大增54.7%;豐田汽車第三財季總營業收入為9.75萬億日元,同比增長25%;凈利潤為7279.42億日元,同比下降8%;營業利潤為9566.52億日元,同比增長22%。

失去龐大的中國市場,日韓系的全球銷量卻并未受到太大影響。

其中原因,仍在于其強大的國際化底蘊。

新能源的崛起和替代是中國汽車業的大勢所趨,但還不是全球汽車產業的全部內容。日韓汽車企業數十年間在全球市場的布局,仍然是國內車企所比不了的優勢。

可以說,在國際化方面,日韓汽車仍是老師,中國車企還仍是一個學生的角色。而且日韓汽車本身也在“補課”。

現代一款新能源汽車“IONIQ5”,國內消費者大多不甚了解,然而在全球矚目的2022卡塔爾足球世界杯上,這款車的廣告營銷活動非常成功,并成為外媒評選的2022年度最佳電動汽車。

在2022年全球新能源乘用車銷量前20中,現代汽車IONIQ5和起亞EV6入榜。

去年韓國新能源汽車出口量達55.4萬輛,出口額為161億美元,雙雙創歷史新高。韓系汽車雖然放棄了中國,卻也正在搶占世界新能源汽車市場這塊大蛋糕。

日本其實是全球最早開始研發新能源汽車的國家,只是因為種種原因,選擇將研發重心放在了氫能源上。根據其政府計劃,氫能源汽車預計在2030年將達到80萬輛。日系豐田針對政府計劃提出生產目標,2030年完成100萬輛氫能源汽車。其他日系車企已陸續投入研發生產中。預計2030年日本氫能源汽車年產量實現200萬輛。

但在氫能源落地實施過程中,日本方面發現制氫、儲存運輸、氫燃料基礎建設等多個環節,技術難度、效率低下、資金投入大等問題,都是阻礙氫能源汽車快速普及的難題。

因此在2021年日產和本田相繼暫停氫能源汽車轉向電動汽車,2022年6月豐田汽車也正式宣布徹底停止氫能源汽車的生產研發,全部精力投入電動汽車研發中。

日韓汽車能否在新能源電動汽車賽道迎頭趕上,甚至是后來者居上,我們不得而知。但在這個過程中,中國的新能源汽車產業已經如火如荼地發展起來,成為了全球汽車產業中的重要一極。國產汽車拿下的,正是曾經日韓企業所盤踞的市場。