文|音樂先聲 萬翛

編輯|范志輝

最近,TikTok與三大唱片公司(以下簡稱三大)的關系正在變得更加緊張。

從去年年末,三大就在與TikTok就2022年全年的廣告收入分成進行談判。唱片公司不再滿足于買斷模式,而是想要廣告分成比例的保障。三大一位匿名高管在金融時報的采訪中表示,認為TikTok支付的費用應該是現有協議的2倍到10倍。

TikTok當然也不想妥協。本月初,TikTok被報道正在澳洲測試對平臺部分用戶禁用三大的音樂內容,想借此觀察這些曲庫對平臺用戶活躍度的影響性。

上周,TikTok宣布和Snopp Dogg達成獨家協議,Snoop Dogg將通過TikTok的發行平臺SoundOn獨家發行其收購的嘻哈廠牌Death Row的曲庫到TikTok旗下平臺(TikTok和Resso),并保持一周的獨家窗口期。

MBW評論,TikTok正在通過與超級明星建立伙伴關系來證明它可以在沒有三大唱片參與的情況下完成與大牌明星的合作,左右曲庫生態。

對于TikTok的抗爭行為,環球音樂CEO Sir Lucian Grainge表現得勝券在握。“如果你看看TikTok的營銷漏斗,看看他們幾十億的觀看量,再看看他們公司的成長率,我們會一如既往地斗爭下去,讓我們來決定音樂人應該得到怎樣的收入。我已經看過這部電影了,我知道結局。”

“這部電影我看過”

Sir Lucian Grainge所說的電影,則是指YouTube和三大之間也上演過類似的戲碼。這17年間,三大揮舞著小皮鞭,把YouTube從一個音樂行業的“負心漢”調教成了立志要“做音樂行業收入最大貢獻者“的“最佳情人”。

時針撥回到2006年,YouTube在被谷歌收購前夕,為了解決音樂侵權的隱患,與三大簽訂了授權協議,三大也趁機要求了一些股份,讓三大在收購完成后大賺5000萬美元。

然而,這只是故事的開始。

僅僅一年后,環球音樂當時的CEO Doug Morris就開始對YouTube進行震撼教育:播放我們視頻的時候要么給我們八成收入,要么別播了。到了2007年底,YouTube上成千上萬的視頻都變灰了。這讓環球音樂和YouTube達成協議,使環球音樂得到更好的分成。環球音樂和索尼音樂還共同成立了Vevo,由YouTube托管,以獲得更高的廣告費和播放量。

隨后,華納音樂也有樣學樣,下架自己的曲庫半年多,不過效果似乎并不如預期,后來華納也加入了Vevo。

等到十年協議期滿,兩方又開始新一輪的較量。

當時用戶在Facebook、YouTube等平臺上私自上傳版權音樂、錄像,讓非法音樂肆虐。用戶只要在類似 YouTube-mp3.org 之類的網站就能從YouTube上免費下載音樂。2016年,三大終于和眾多其他唱片公司對其提告,指控 YouTube-mp3.org 讓“數千萬甚至數億首歌曲被非法復制和分發”。

盡管YouTube稱自己2015年的音樂版稅已經同比增加370%了,但音樂版權方對這樣的結果仍然難以感到滿意。

由于數字千年版權法案(DMCA,又稱“避風港原則”),YouTube只要在版權方投訴后迅速刪掉侵權內容就可以免于被唱片公司起訴。而唱片公司雖然也可以起訴上傳歌曲的人,但對個體指控難以收回訴訟成本,這樣做得不償失。

所以三大選擇借助輿論的力量向YouTube施壓,聯合眾多音樂人和行業機構痛斥YouTube在剝削音樂行業,認為YouTube付給版權方的錢相比Spotify或Apple要少得多,有所謂的“價值差距”(value gap)。

當時美國唱片業協會(RIAA)的CEO兼董事長Cary Shrman指責YouTube道,“這就是為什么我們和很多音樂界的兄弟都覺得,一些科技巨頭以犧牲真正音樂創作者為代價讓自己賺錢。”

YouTube則辯解道,自己和Spotify這樣的音樂流媒體平臺不同,不該與其作為比較,而且強調YouTube也在加強平臺監管,他們已經為Content ID花了1000萬美元。2007年開發的Content ID在2014年宣布為版權所有者支付了超過10億美元,到了2015年共計20億美元。

YouTube沒說的,是音樂內容對于YouTube的重要性。

據2016年,FastCompany的報道,當時YouTube觀看次數最多的30個視頻中,有28個都是音樂視頻,YouTube上有超過三分之一的內容都是音樂內容。事實上,很多用戶是把YouTube當做免費的Spotify用,主流音樂曲庫的重要性不言而喻。

除此之外,YouTube還積極收購在線音樂營銷平臺BandPage,投資6千萬美元發起“Foundry ”音樂人才計劃,想要扶持自己的音樂人,加強獨家內容的開發。

最后,YouTube在與環球音樂、索尼音樂簽署授權協議時,環球音樂稱協議為音樂人增加了YouTube在廣告和訂閱層面的報酬,并加強了對用戶上傳內容的監管,可見新協議對版權方非常有利。

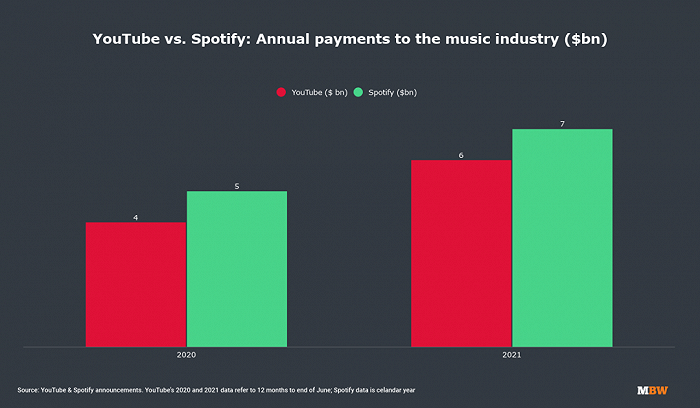

2017年10月到2018年10月,YouTube向音樂行業支付了超過18億美元的廣告收入,不僅如此,隨著YouTube Music的壯大,截至2022年6月的12個月內,YouTube向音樂版權方支付了超過60億美元,相比2021年增長了20億美元。

YouTube與Spotify對音樂行業支出對比(2020年-2021年,單位:10億美元)

YouTube全球音樂主管Lyor Cohen還宣稱,到了2025年,YouTube希望自己的廣告和訂閱收入雙引擎能夠超過Spotify,成為音樂行業最大的貢獻者。

由此,YouTube完成從音樂行業最大惡人到最佳好友的華麗蛻變。

“唱片公司在自掘墳墓”

但現在TikTok們的情況與YouTube顯然有所不同。

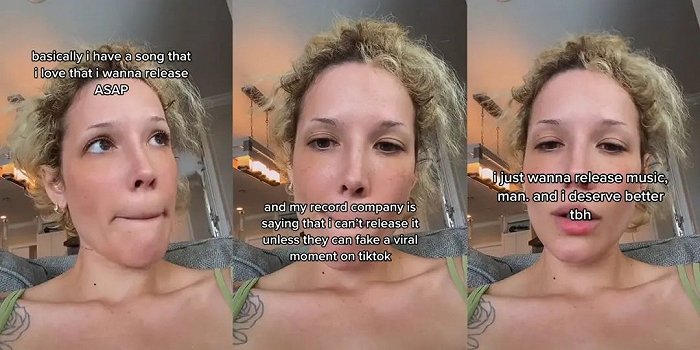

近幾年,音樂行業對短視頻平臺呈現出嚴重的依賴。Trevor Daniel、Halsey等都曾公開抱怨過,即便他們在市場上已經獲得了一些成功,但公司仍要求他們在TikTok上有熱度時才能發布新單曲。

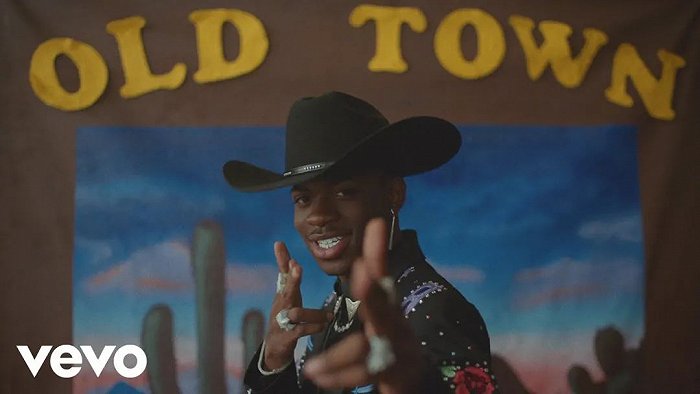

唱片公司的想法當然也不無道理,TikTok已經成為音樂最大的營銷地之一。據 2021 年 11 月音樂分析公司 MRC Data的研究顯示,67%的用戶在 TikTok 上收聽后更有可能在音樂流媒體服務上尋找歌曲。據TikTok年度報告,2021年有超過175首TikTok熱曲登上Billboard Hot 100,達到去年的兩倍。

唱片公司也在根據TikTok的算法改變自己的營銷策略,他們在TikTok上找中小型而不是巨星來進行歌曲宣傳推廣,還通過TikTok來發掘簽約新人。

這讓音樂史學家Ted Gioia痛批唱片公司是在自掘墳墓。現在流媒體讓音樂人可以自己發行音樂、周邊,社交媒體讓音樂人可以自行處理與粉絲、記者、演出經紀。由于培養藝人非常麻煩,現在唱片公司也傾向于不做這些。

如今唱片公司唯一的優勢只剩下市場營銷能力,但有了TikTok,唱片公司甚至想讓藝人靠自己運營TikTok來營銷,那么問題來了:唱片公司還能給音樂人帶來什么回報呢?

然而與此同時,TikTok卻在減小對三大的依賴。

一是推出音樂發行平臺SoundOn,讓獨立音樂人可以自主發行音樂到TikTok等眾多平臺,二是推動AI音樂研究,繼2019年收購AI音樂公司Jukedeck之后,字節跳動在去年5月又推出了機器學習驅動的音樂制作應用程序Mawf,還有在國內推出的音樂創作應用海綿樂隊。通過發展獨立音樂和AI音樂,TikTok的音樂供給相當充足。

但這還不是終局。Billboard指出,TikTok的文化影響力在減弱。隨著TikTok的用戶膨脹,一方面各行各業都在想要利用TikTok的營銷能力,內容方面的競爭變得更加激烈;另一方面,TikTok的受眾分裂成有相同興趣的中小社群,更精準的推送意味著更難的破圈。

而且,以往音樂公司在乎TikTok的原因主要是基于TikTok上音樂的使用量和流媒體上播放量的強相關性。一位A&R表示,如果這個轉化量變小,這勢必對音樂行業的A&R和營銷策略都有影響,但現在還很難預測兩者的關聯性會如何變化,維持多久。

然而,TikTok還有更為迫切的理由向三大證明自己,看看Triller就知道了。

音樂,TikTok們的不可承受之輕?

在TikTok飽受美國排外主義的壓力時,Triller從美國App Store第198為躍升至第1位。

由于三大都持有Triller的少量股份,Triller也被一些人視為“三大扶持來打壓TikTok的競品”。但或許出乎意料的是,Triller對音樂的態度也并不算好。

今年年初,Triller又被環球音樂告上法庭,同樣是因為未付版權費用。

面對接連而至的指控,Triller公開表示,平臺在授權交易時主動刪除了一部分三大的音樂,并在續約時逐案評估各個曲庫的影響。經Triller評估,三大的音樂在平臺使用量只占一小部分,大部分都是用戶自己上傳的音樂。“等我們上市了,這將為Triller每年省下數千萬美元,而不影響用戶體驗或公司業績”。

去年12月,Triller已經下架了Merlin的曲庫,因為Merlin以搖滾或舞曲為主,曲庫在平臺使用率不高。至于索尼音樂,Triller則與之還有超過200萬美元的糾紛,等待法律的判決。

由于華納音樂和環球音樂音樂占到平臺所用流行樂的65%以上,Triller并不打算下架,但也期待交易到期時,能把付費方式從千萬美元級別的買斷制年費改為收入分成制。

雖然Triller宣稱有超過3億用戶,但在上市文件中也未公開自己的月活或者日活用戶數,甚至有6名前員工告訴Insider,Triller在2019年新聞稿中所宣稱的用戶數是他們在內部指標上看到的5倍多。這或許也是為什么,Triller與TikTok相反,更傾向選擇廣告分成制度。

說來有些諷刺,當年Spotify當時急于獲得三大的授權協議是為了上市,而如今TikTok競品Triller急于擺脫三大也是為了上市。唱片公司的授權協議從我之蜜糖到彼之砒霜,不僅是因為對唱片公司的依賴性較弱,也是因為短視頻平臺們自身的盈利情況,讓它無法像YouTube一樣對音樂行業進行“愛的供養”。

據其上市提交的文件,2021年Triller凈虧損超過7億美元,調整后凈虧損為1.916億美元。在風險因素中,Triller還總結了一條,自成立來,Triller連年虧損,預計營收成本還將上升,未來可能無法盈利。

據報道,如果成功上市,Triller就能獲得資產管理公司Global Emerging Markets籌集的3.1億美元,這或許能解釋Triller對唱片公司們突然撕破臉皮的行為。

TikTok的情況也不容樂觀。據《華爾街日報》,字節跳動收入在2021年增長了80%,達到617億美元,但營業凈虧損也增長了87%,達到849億美元。

據路透社報道,2021年字節跳動的估值曾一度超過4000億美元,而到了去年9月,由于字節跳動和TikTok的上市面臨諸多不確定性,投資者發布股票回購計劃時,對該公司的估值就只剩3000億美元。到了11月,《The Information》稱,投資者即便以是2400億的估值也很難賣出其股份。TikTok已經將其2022年收入目標削減了20億美元以上。

SoundCloud高管David Turner認為,字節跳動早期的迅速發展主要得益于疫情帶來的線上時長增長,以及老虎基金、紅杉資本、KKR等投資者的推動,然而通貨膨脹、利率上升、政府政策等因素則全然超出這些公司的掌控,導致現在TikTok的經濟價值甚至或許文化價值也被夸大了。

“現在公司的投資者、員工和管理層恐怕都會說,TikTok還沒有準備好拿出可觀的收入來避免曠日持久的音樂版權官司。”

至于TikTok會不會和YouTube上演同樣的戲碼?現在澳大利亞唱片業協會(ARIA)發聲,指責TikTok可以破壞澳大利亞用戶和創作者的體驗,并且TikTok可以調整自己的算法來引導出他們想要的結果,這次測試沒有意義。

這樣看來,電影應該演到了輿論壓力了,但目前的輿論壓力相比當年YouTube所經歷的聲討要小得多。或許,這也反應了兩代視頻平臺話語權的不同。如果TikTok真的繼續完成測試,結果或許會標志著唱片公司話語權的衰落。

不過,相比TikTok與音樂行業的糾紛,TikTok身上還背負著更大的生存問題。

三年前,川普曾考慮因國家信息安全問題在美國封殺TikTok,2023年是美國政治選舉的重要一年,包括川普在內的總統候選人最近已經發起參選,屆時TikTok是否又再次成為箭靶還不得而知。

可以說,音樂行業和TikTok的較量目前還在一塊相當不穩定的基石之上。要回答TikTok能不能成功挑戰三大的話語權之前,還要先回答TikTok的生存問題。