文|未來城市FutureCity 李晨

東亞作為全球人口最稠密的區域,如今也籠罩在人口負增長的陰霾之下。

2023年1月15日,韓國行政安全部發布數據顯示,2022年韓國人口同比減少0.39%,連續3年出現降勢。

日本方面,其總務省統計局此前發布數據,截至2022年12月,日本總人口較去年同期下降54萬人,已連續13年下滑。

即使在劇烈的人口負增長趨勢下,韓國與日本的都市圈發展熱度仍然不減,都市圈人口都出現了增長態勢。

韓國行政安全部表示,與2021年底相比,2022年人口增加的僅有京畿道、仁川市、世宗市、忠清南道和濟州道(相當于中國的省和直轄市),多數位于首爾都市圈。

日本總務省則表示,東京都市圈(東京都、神奈川、琦玉、千葉)2022年遷入人口為99519人,比2021年增加了17820人。僅觀察日本人數據,東京都市圈已經實現了連續27年人口凈遷入。

轟轟烈烈的人口遷徙進程,雖然讓都市圈進一步壯大,但隨之而來的“虹吸效應”也不斷吞噬著其他城市的資源。尤其在人口負增長的大背景下,低線城市的情況正在不斷惡化。

韓國除上述五個“省和直轄市”外,其余地方人口均在減少。

日本的三四線城市甚至出現了大量的空置房,據日本朝日新聞報道,日本長期無人居住的空置房屋有349萬套。其中,高知、鹿兒島、和歌山、島根等6縣(三四五線城市)占比高達10%以上。

那么,在人口涌入都市圈已不可逆的趨勢下,低線城市應該如何“反虹吸”?事實上,縱觀全球五大都市圈(北京、紐約、倫敦、東京、巴黎)所在國家中,“反虹吸”的成功案例并不多見。其中,位于美國的波特蘭是僅存的碩果之一。

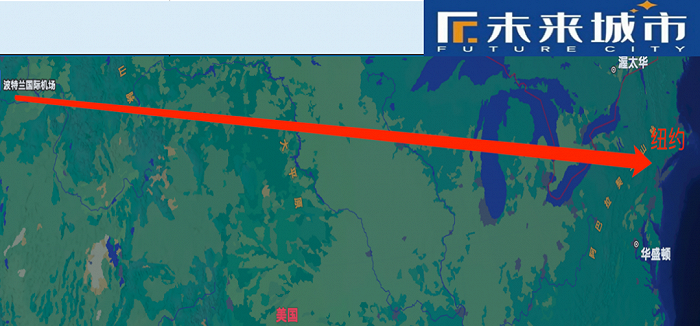

(波特蘭與紐約的距離約4000公里,位置相對“偏遠”)

01、搶走一線城市生意?

號稱“玫瑰之城”的波特蘭,坐落在美國西北部的俄勒岡州,根據2013年的人口數據,波特蘭市區人口超過59萬人,以波特蘭為中心的波特蘭都會區(即都市圈)則居住有241萬人,是美國第19大都會區。相比紐約、洛杉磯等大都市,波特蘭只能算是二三線城市。除了聞名遐邇的開拓者隊,這座城市的名望遠遠不及隔壁的西雅圖。

但就是這樣一座小城,硬是生生從紐約、舊金山、洛杉磯手中搶走了“硅生意”,吸引了英特爾、泰克、臺積電、Mentor Graphics、惠普等龍頭企業在此入駐。其中,半導體龍頭英特爾更是將研發等關鍵部門放在了波特蘭,僅僅在硅谷保留了商務等部門,通過設立免費班機進行業務交流,波特蘭也因此成為了世界最大的微處理器設計制造中心,更有“硅林”之稱。

與此同時,波特蘭也是全球最大的體育產業聚集地,耐克、哥倫比亞的全球總部以及阿迪達斯的北美區總部也紛紛坐落于此。

除高新科技產業、體育產業聚集地外,波特蘭多次被評為美國最宜居城市。

交通方面,波特蘭的公共交通十分便利,以輕軌、巴士為主組成的交通網覆蓋了所有重點地區,除此之外,自行車也是當地主流的出行方式;教育方面,波特蘭擁有美國最著名的州立大學之一---俄勒岡州立大學;醫療方面,也有普羅維登斯波特蘭醫療中心等知名醫療機構。

在房地產方面,波特蘭也沒有出現類似日本三四線城市難去化的情況。如今,波特蘭地區的房產成為了美國買房置業的熱門城市。有一組數據顯示,次貸危機后至2016年,波特蘭房價增長達43%。

據仲量聯行市場報告,波特蘭CBD2014年的物業空置率降至2000年以來最低點(7%)。

該報告指出,許多高新技術企業(尤其是互聯網創業企業)涌入波特蘭,使物業租賃持續火爆。絕大部分物業供給來自市區存量建筑,比如,通過改造廢棄的室內體育館、學校等閑置空間,寫字樓空間得以增加。

雄厚的產業實力、完善的配套,使得波特蘭沒有在與一線城市的“搶人大戰”中落后,從而實現了在“都市圈”虹吸趨勢下的逆生長。2019年,波特蘭就已成為美國人口凈流入量最大的十大城市之一。據統計,其人口增長速度是美國平均速度的7倍。要知道,為打造科技、宜居、環保、疏解都市圈人口等目標的城市,日本不惜耗時五十年,耗資上萬億,甚至動用強制性行政力量,才將筑波城堆積成功,而波特蘭竟然只靠市場的力量,輕而易舉實現了遠超筑波的成就,這究竟是如何做到的?提高城市密度,是關鍵所在。

02、縱向發展背后:密度的藝術

城市財富的奧秘,在于密度。這也是為何全球人口密度最高的東京都市圈,能創造出巨大財富的原因。

多倫多大學商學及創意學教授理查德· 佛羅里達(Richard Florida)也曾表示:后工業化時代,城市與區域經濟發展的核心動力并非基于具體的創新產業(如IT產業),而是根植于創新階層。而高人口密度的城市更適合創新階層,不是因為有所謂的稅收優惠,而是因為其文化豐富,高密度城市帶來的多元化。

根據日本等國家的教訓及經驗,三四線城市的衰落之始,即人口被大都市吸走,致使前者的人口密度降低,產業發展失去活力,甚至難以支撐城市相關配套運行,財富機會的逐漸喪失,進一步加劇了人口外流,人口密度進一步降低,從而形成了“惡性循環”。

更為嚴重的是,在一線城市更精細化的產業分工與更高效率的產業協同沖擊下,三四線城市的產業發展,必然聚焦于產業鏈相對不成熟的新興產業,這也意味著吸納人才,是“反虹吸”的關鍵,而在產業、配套雙落后的現實情況下,這無異于平地起樓。

事實上,日本、韓國等國家三四線城市如今面臨的困境,在波特蘭身上也曾發生。

受金融危機影響,彼時以傳統制造業為支柱的波特蘭,2009年失業率激增至11.3%,產業轉型升級迫在眉睫。

尷尬的是,高新科技產業的專業人才并沒有眷戀這座小城。俄勒岡州立大學在學術方面雖享譽世界,但在科技研發領域,相比伯克利等對口大學有著較大差距,難以給予當地頂尖人才支持。

為遏制惡性循環的生成,提高人口密度,波特蘭政府將首個抓手放在了吸引企業上。

眾所周知,企業是市場經濟的微觀細胞。宏觀經濟的質量和活力取決于微觀經濟細胞的質量與活力。國際歐亞科學院院士、住房和城鄉建設部原副部長、中國城市科學研究會理事長仇保興也曾表示:“一座城市首先要把自己的營商環境建設好,把政府服務效率提升,再把大學、圖書館、博物館、衛生服務這些公共品做優,它就能夠吸引人。”

在營商環境方面,波特蘭擁有兩個得天獨厚的優勢。首先,波特蘭是全美唯一一個“不與民爭利”的免稅區。免稅政策不僅能吸納更多企業入駐,加速商業發展,也受到了更多消費者青睞,是當之無愧的“購物天堂”。福布斯也將波特蘭評為最適宜經商、就業的地區。其次,波特蘭善于使用自己的優勢產業特性。20世紀40年代以來,以冶金業為支柱產業的波特蘭,逐步實現了制造業基礎設施建設。盡管在互聯網時代,波特蘭被紐約、西雅圖等城市甩開,但在美國制造業整體回流的背景下,波特蘭雄厚的制造業實力,成為了吸引企業的關鍵。

隨著谷歌、亞馬遜、微軟、蘋果、甲骨文、IBM、戴爾、雅虎、Airbnb、eBay等龍頭企業紛紛在此布局,中小企業的活水也開始泛起,圍繞龍頭企業的產業鏈逐漸完善,產業密度不斷提高,集群效益的優勢則得到了最大發揮,城市也從“惡性循環”躍升至“良性循環”,就業機會大幅增加,使得人口密度大幅提升。

人口密度的提升,不僅得益于產業聚集,科學的城市布局規劃也舉足輕重。

1973年,俄勒岡州制定了特殊的土地規劃政策---“城市發展邊界(UGB)”,規定州內所有城市皆須劃定邊界來遏止無限制城市蔓延,保護州內傳統農田與自然景觀。

1997年,波特蘭頒布的《地區規劃2040》,正式將高密度緊湊發展、輻射性交通定為基調。

簡言之,波特蘭只能向內發展,與都市圈對外擴張的邏輯大相徑庭。縱觀全球所有城市的發展,均為空間的延伸,與大多數城市“橫向”延伸不同,波特蘭則走出了一條“縱向”延伸的道路。容積率的提升,也讓地產財富實現了最大化。生態屋頂,便是標志性產物。

所謂生態屋頂,即在建筑物的屋頂及表面進行綠化,創造出新的生態空間。

2008年以來,波特蘭已建成數百個生態屋頂。據了解,波特蘭綠色建筑的市場價格比傳統建筑高出5個百分點,綠化、經濟、空間的優化,可謂一舉三得。

社區商業配套的高密度聚集,結合密路網的公共交通布局,也讓“20分鐘社區”(居民通過公共交通觸達服務不超過20分鐘)成為現實,社區繁榮度也因此大幅提高。

波特蘭地區在2000—2010年期間是美國城市蔓延程度最低的大都會區之一,列第四位。

另有數據顯示,波特蘭在城市人口增長50%之際,土地面積僅增長2%。

綜合來看,立足自身基礎和優勢,實現產業與配套的共同進步,造就了波特蘭推動人口增長和城市轉型發展“反虹吸”的奇跡。這一奇跡的誕生,也映射出日本、韓國等國家在城市發展以及規劃建設等方面存在的巨大差距。

就在本文收尾之際,中國東北的一些城市開始撤街為鎮,街道這一城市業態回歸到鄉鎮業態。原因在于,在人口流出之后,部分街道已難維系城市所需的高密度,市區邊界因此收窄。當剩余街道的高密度得以維系之后,城市的良性循環方能延續。

(作者系《財經》研究員)