文|車百智庫 周霜降

編輯|阿峰

最近,成都又出息了一把。在各地官方陸續提交2022年經濟答卷中,成都官宣GDP首次突破兩萬億,正式進入“2萬億俱樂部”。這是繼蘇州2020年突破2萬億之后,時隔兩年再有新的城市跨過這個門檻。

說到成都,你可能先想到的是“網紅”“巴適”,實際上成都還是西南汽車市場高地。2022年前6個月,成都汽車保有量達到589.6萬輛,僅次于北京。

據企查查最新數據顯示,我國現有新能源汽車相關企業60.58萬家。分城市來看,上海以2.15萬家新能源汽車相關企業位居第一,成都僅次于上海,以1.85萬家位居第二。

在年初的成都高新區車載智能系統產業發布會上,成都更是宣布將成都高新區打造為“中國智車谷”。可見,成都正以一種全新的姿態擁抱汽車行業。

本文試圖回答三個問題:

1、西部“新汽車城”是如何從無到有崛起的?

2、進擊新能源汽車強市,成都面臨哪些阻力?

3、成都有何底氣抓住下半場的機遇?

一、追夢中國“狼堡”

回頭來看,過去幾十年,成都的汽車業發展并非一帆風順。

偏居西南、群山阻隔的成都,相對于北方城市,缺少政治優勢;相對于南方城市,缺少經濟優勢。而且在四川盆地中,還有著一大勁敵——重慶。

1997年川渝分家,重慶一躍成為“最年輕”的直轄市。根據四川省招商引資局的一份報告,當年四川的汽車工業總產值達13.6億,重慶一下就分走了11億,四川的汽車工業跌落到“一窮二白”的境地。

為了填補重慶“離開”后的空白,自此重振四川汽車產業的重擔交給了成都。成都開始大力發展汽車產業,并于第二年引入四川豐田合資項目,這也是豐田汽車在中國的第一個整車合資項目。

然而,受限于各種條件和制約,豐田帶來的只有柯斯達客車和普拉多越野車,其乘用車的主力車型如轎車、中小型SUV等并未在當地生產,這讓成都汽車產業剛起步就慘遭十多年的低谷。

轉折發生在2008年。

當年,一汽大眾正式“加盟”成都,并于2009年5月8日啟動西南基地項目。

回憶當年艱難招商的情景,時任成都市經開區汽車產業投資局局長的俞建感觸頗多。當時為了說服一汽大眾在成都落腳,好長一段時間里,幾乎隔一兩個星期就飛一趟長春。幾年過去進展依然緩慢,直到中國汽車市場進入加速發展的重要節點,之前付出的心血才有了回報。2009年,一汽大眾正式入駐,令成都的汽車產業開始駛入快車道,也成為其“黃金十年”的發端。

2010年,在成都汽車集中攻堅的關鍵期,成都重倉投資力撐吉利收購沃爾沃,還一度停掉市委常委會議,專題研究投資事宜,被業內稱為“搭著直升機作戰”。這番赤忱打動了吉利,最終如愿換來了吉利汽車成都工廠。

同年,成都國際汽車城躍然而出,全球汽車巨頭大眾集團中國公司總裁紐曼預言:“這里將成為第二個‘狼堡’”。

2016年,一汽大眾以及成都汽車產業均迎來里程碑時刻。當年,一汽大眾西南基地全年產量突破70萬輛大關,成都汽車產量亦跨越百萬輛大關至115.38萬輛;其汽車制造業主營業務收入也由2011年的494億元,突破至2017年的2002.75億元。

“四川省以前的汽車產業規劃在重慶,重慶直轄以后,整個四川是基本沒有汽車產業的。”俞建見證了成都汽車產業從無到有的巨變。時至今日,成都成為年產能超過百萬的西部“新汽車城”,汽車產業已經成為當前成都市工業發展第一驅動力。

站在廠房前,談起成都經濟開發區汽車產業的發展,俞建說道:“我們僅僅用7年的時間,完成了其他汽車產業基地需要20年-40年的產業基礎積累。”這在中國工程院院士郭孔輝看來更是“一個汽車產業發展的奇跡”。

二、爭奪火車頭

盡管此前成都在汽車行業的新一輪發展中找到自己的一席之地,然而,成都卻沒有培養出優秀的本土車企。

2018年,正值新能源造車新勢力爭奪戰,在這輪風口期上成都沒有引入具有一定競爭力的新鮮血液,加上缺乏本土車企牽引,導致成都對新造車的吸引力大打折扣,同時也缺少打造新能源汽車產業集群的優勢。

但在新能源汽車賽道上,成都也曾嘗試過投資龍頭企業,比如威馬汽車。

2018年成都汽車重鎮龍泉驛區與威馬汽車簽署了總額20億元的投資協議,作為交換,威馬將在成都建設全球研發總部。

彼時,威馬汽車作為造車新勢力與理想、蔚來、小鵬,并稱“造車四小龍”,還率先拿到了D輪百億投資。沒想到的是,彼時風光無限的威馬會率先退出市場中心。過去一年,威馬汽車失速,降薪、業務精簡、資產凍結……自顧不暇,據知情人士透露,威馬成都全球研發總部,拿地已有2年,目前仍未有實質性動工。而成都的20億投資還能否帶來回報,還是個未知數。

另外,成都本土車企的發展情況也不容樂觀。2019年,雷丁入川收購成都本土車企野馬,收購后的野馬汽車并未如魚得水,反而被雷丁帶入了老頭樂時代。

眼下成都想要進位新能源汽車強市,面臨兩大阻力:

一是,成都車企產能效率低,阻攔了企業投資,導致龍頭企業不能在成都直接新建工廠,只能利用已有產能,這意味著要付出一大筆“接盤”費用,用于收購和改造效益較差、技術相對落后的省內車企。據悉,此前小鵬汽車曾有意投資成都,但由于“生產資質問題”最終無疾而終。

二是,產業鏈本土配套不足。目前成都新能源汽車在省內的產業配套率在30%—40%左右,盡管四川在動力電池等配件上已有優勢,但電機電控等關鍵零部件仍處于空白。從產業發展趨勢來看,新能源汽車產業鏈仍是“跟著整車廠在走”,但龍頭企業不來,導致全產業鏈建設薄弱。

三、搶灘“智車城”

但機遇是,當前汽車產業正在經歷前所未有的大變革。中國電動汽車百人會在《全球及中國新能源汽車產業發展趨勢與政策走向》報告中闡釋:智能化、網聯化技術在新能源汽車上應用正快速普及,相比電動化更容易體現不同汽車的差異化,是下一階段競爭的焦點。

在新一輪科技革命下,互聯網基因賦予汽車無限的想象空間。這一新賽道,也為成都的戰略轉舵,預留了底氣。

成都電子信息產業發展已久,2003年,英特爾選擇將中國西部首個也是唯一的一個封裝測試工廠落戶成都。隨后,戴爾、聯想等大型科技企業也陸續入駐,成都科技產業的優勢逐漸成形。作為騰訊的王牌游戲之一,《王者榮耀》團隊同樣扎根于此。經過多年積累,當汽車新四化浪潮來勢洶洶,成都科技產業的優勢開始在汽車圈迅速顯現。

和其他城市注重生產制造不同,成都和杭州一樣憑借濃厚的互聯網科技氛圍,開始在智能網聯汽車領域奮起直追。

政府也有意引導當地智能網聯的發展,下決心打翻身仗。2017年,工信部正式批復“中德合作智能網聯汽車、車聯網標準及測試驗證試點示范項目四川試驗基地”,意味著全國第8個國家級測試示范基地項目正式落戶成都。其他7個國家級測試示范基地,分別為無錫、上海、重慶、浙江、長春、京冀地區和武漢,均是全國汽車產業的領軍地區。

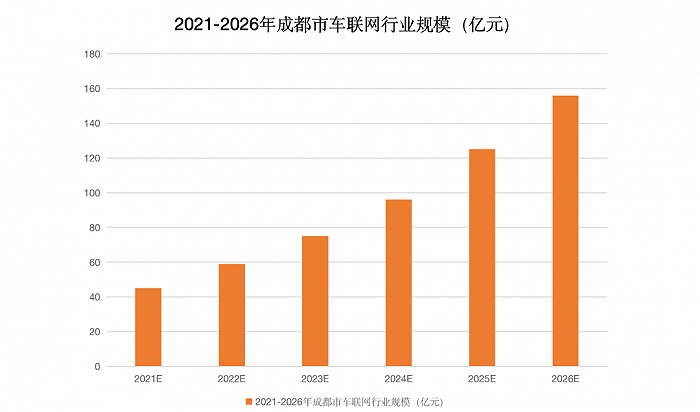

2019年,成都發布智能網聯汽車產業發展實施方案,以三年為初步階段,構建智能網聯汽車產業集群,培養1-2家“獨角獸”企業,智能網聯汽車及關聯產業規模達到千億量級。據前瞻產業研究院數據,2020年成都市的車聯網市場規模達到32億元,預計2021-2026年,成都車聯網行業市場規模將從45億元增長至156億元。不少車企相繼將研發中心設在成都。

雖然成都在汽車圈的地位不如一些老牌汽車城,但其獨特的互聯網魅力,正吸引越來越多的智能汽車相關企業入駐。

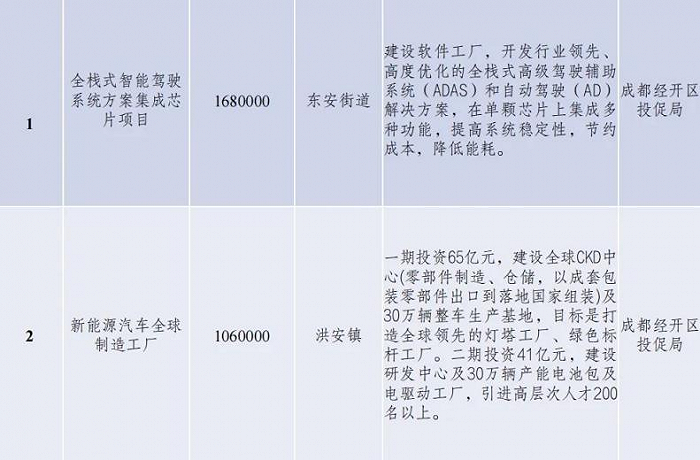

去年7月,比亞迪曾和成都簽署戰略合作協議,根據協議雙方將在新能源汽車等戰略性新興產業領域開展更加廣泛、更深層次的務實合作。不久后,成都汽車重鎮龍泉驛發布投資機會清單,清單披露多個新能源汽車產業項目,包括汽車全球制造工廠、全棧式智能駕駛系統方案集成芯片項目等在內,涉及金額達800余億。此外,日前成都再與正威集團簽署合作協議,雙方擬在新能源汽車等領域展開合作。

龍頭企業往往伴有蝴蝶效應,一汽大眾曾撬動了成都汽車產業“再出發”;英特爾落地成都,間接創造了萬億級電子信息產業。新的龍頭布局成都,對帶領成都新能源汽車產業突破重圍,意義重大。

四、尾聲

那么,成都在新能源汽車的城市競逐中有哪些優勢,能領跑中國成為“智車之城”?車百智庫認為有以下兩點。

一是人才。縱觀成都擁有8所“雙一流”高校,居全國城市第4,擁有30多家國家級科研機構和218個國家級創新平臺,全球創新指數排名第29位,國家高新技術企業、科技型中小企業分別達9952家和8153家,均居副省級城市第5。豐富的科創資源必將推動制造業加快轉型升級、向價值鏈高端邁進。

值得一提的是,成都正成為年輕人的向往之地。十年內新增人口581.8萬,960萬年輕人中有七成是“蓉漂”。不僅有豐富的年輕人才資源,制造業用工成本較杭州、寧波還分別低29%和27%。

二是營商環境。

近年來,成都的營商環境在不斷優化。去年6月發布的《成都高新區支持智能網聯汽車產業發展十六條(試行)(征求意見稿)》(簡稱《十六條》)中,首次對外曝光了其對于智能網聯汽車產業相關企業的招商引資計劃。《十六條》為智能網聯汽車相關企業提供了豐厚的招商引資待遇。

例如,對于在成都高新區設立全球、全國總部的智能網聯汽車產業鏈“鏈主”“鏈屬”企業,成都高新區可提供500萬-1000萬不等的一次性獎勵;對于10億元以上的智能網聯汽車核心零部件生產制造項目,提供最高2億元補貼。此外,對于年營收超過5000萬,或與成都整車制造企業合作,或參與重點技術攻關項目,或主持相關國際、國家標準修訂的智能網聯汽車相關企業,也可獲得相關補貼。

真刀真槍的補貼,顯示出成都發力智能網聯汽車的最大誠意。政策紅利也將推動成都城市能級提升,產業鏈條更加完備,助力成都智能網聯汽車產業加速發展。

【全文參考】

[1]《成都:除了煙火人間,還有高端制造》,讀城記工作室,王晨婷

[2]《預言:成都將成為第二個狼堡》,四川在線

[3]《起個大早趕了晚集,天府之國的造車夢怎么圓?》未來汽車Daily,秦章勇

[4]《搶抓智能網聯汽車“風口” 成都布局萬億級增長新賽道》,成都日報,李艷玲

[5]《成都速度:汽車產業七年筑夢》,中國經營報

[6]《千億汽車業產值背后:“熊貓城”的汽車夢》,第一財經日報