文丨財聯社

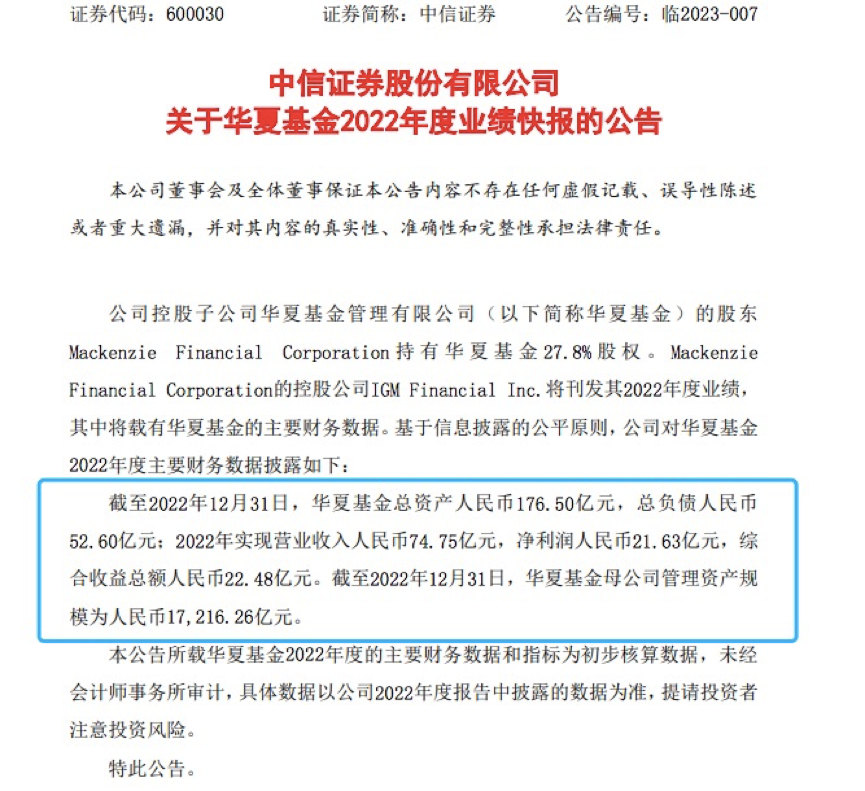

首家基金年報業績出爐,2月8日,中信證券公告顯示,華夏基金2022年營收74.75億元,凈利潤21.63億元,分別同比下降6.74%、6.44%。

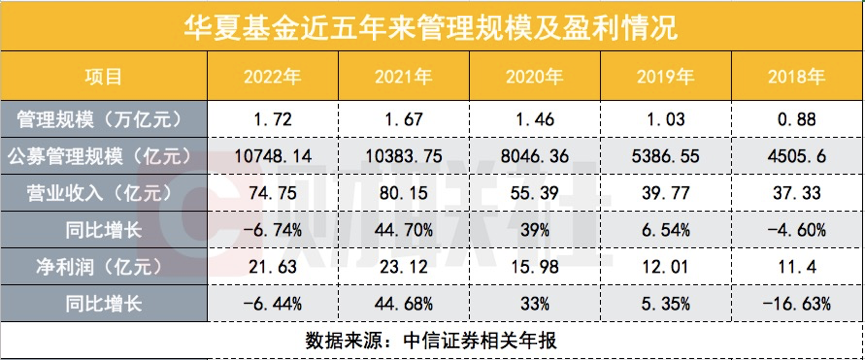

2022年是行業發展遇冷的一年,華夏基金也不例外,自2019年進入管理規模“萬億俱樂部”,營收、凈利潤均在2020、2021年實現雙位數增長,但2022年增速有所放緩,管理規模增幅約500億元,營收凈利潤指標也自2019年以來,首次出現增速的雙雙下滑。

從產品來看,ETF成為近年來華夏基金的特色,連續18年保持權益類ETF資產規模第一,去年華夏豆粕ETF更是以64.62%的收益率領跑全市場。未來,隨著股權結構的優化與落定,華夏基金發展與治理也更值得期待。

管理規模微增,近四年首次凈利下滑

中信證券2月8日晚間公告,其控股子公司華夏基金2022年實現營業收入74.75億元,凈利潤21.63億元。截至2022年年底,華夏基金母公司管理資產規模為1.72萬億元。

同比來看,華夏基金營收和凈利潤較2021年的80.15億元、23.12億元,分別略有下滑6.74%、6.44%,這也是自2019年以來,華夏基金首次出現營收與凈利潤增幅的雙雙下滑。

從基金公司代客理財,收取管理費的盈利模式來看,同樣存在“靠天吃飯”的成分。去年受到新冠疫情、俄烏沖突、美聯儲加息等內外多重因素沖擊下,A股市場結束三年連續上漲,調整明顯。滬指全年跌幅15.13%,走勢波折,一季度和三季度市場風險急劇釋放。

受此影響,基金市場發行也呈現弱市,數據顯示,2022年公募基金成功新發了1541只基金,合并發行規模共計1.5萬億元,較2020年、2021年的3.12萬億、2.98萬億的高位而言,發行規模幾近腰斬。

華夏基金去年新設基金56只,新發基金規模498.5億元,管理規模1.72萬億,較2021年增加了約500億元,其中公募管理規模1.07萬億,同比增加約365億元。財聯社記者梳理顯示,華夏基金近五年管理規模分別為0.88萬億、1.03萬億、1.46萬億、1.67萬億以及1.72萬億,保持持續增長,不過去年增速已有放緩。

盈利方面,華夏基金近五年來僅有2018年和2022年出現營收與凈利潤有所下滑,2020年和2021年則保持了雙位數高增長。

權益ETF規模第一,華夏豆粕ETF去年收益率領跑市場

華夏基金成立于1998年,是公募行業“老十家”基金公司之一。天天基金數據顯示,截至去年年底,華夏基金公募管理規模為1.07萬億,其中主動權益類的股票型和混合型基金管理規模分別為2655億和1804億,指數型基金管理規模2554億,債券型基金管理規模1890億。其中,股票型基金、指數型基金管理規模均處于行業第一。

其中,在權益ETF領域,華夏基金保持著王者地位,連續第18年坐上權益類ETF資產規模的頭把交椅,并在春節前權益類ETF總規模突破了3000億大關,領先第二名超過1000億元。

不同衡量維度上,華夏基金旗下ETF仍有不少亮點。比如科創50ETF以301.36億的規模增長成為去年全市場第一,全市場規模最大的港股類ETF依然花落華夏基金,恒生互聯網去年ETF規模達到246.28億元。

不僅是規模,華夏基金權益ETF收益率與活躍度上同樣可圈可點。

華夏豆粕ETF在2022年全市場年度漲幅第一,增長率為64.62%。在成交額上,華夏基金以2.99萬億的成交額在股票類ETF中排名第一;恒生互聯網ETF日均成交額24.68億元,同樣成為市場權益ETF第一。據悉,日均成交金額10億以上的產品還有上證50ETF、恒生科技指數ETF、科創50ETF。

對于投資者而言,ETF有明顯的吸引力,相對于股票,ETF一籃子股票勝率遠高于個股,結構性行情中,部分行業ETF可以幫助投資者在市場整體走弱的情況下把握結構性機會。此外,ETF優勢還包括風格鮮明費率低廉,可盤中交易,資金使用效率和便捷程度都更高。

因此,公募基金行業整體布局ETF也成為趨勢。去年股票類ETF發行規模達1317億元,連續4年發行規模超1000億元。

股權變動逐漸塵埃落定

伴隨著華夏基金發展,股權更迭也較為頻繁,期間更是出現過控股權從華夏證券轉移到中信證券的變更。

據悉,華夏基金最早由華夏證券、北京證券和中國科技國際信托共同發起設立,注冊資本7000萬元,由華夏證券控股。此后,華夏證券因經營不善被收回業務許可,其證券類資產被中信建投證券受讓,中信證券作為中信建投最初的控股股東,中信證券因此間接成為華夏基金的控股股東。

在成為華夏基金控股股東之前,中信證券旗下已有中信基金,在監管要求下,中信證券推動了兩家基金公司合并,沿用了華夏基金名稱。

中信證券入主華夏基金后,曾在2021年將51%股權受讓給南方工業資產管理有限責任公司、山東省農村經濟開發投資公司、加拿大鮑爾公司(Power Corporation of Canada)、山東海豐國際航運集團有限公司及無錫市國聯發展(集團)有限公司等 5家股權意向受讓方。這也是外資身影首次出現在華夏基金股東方中。

去年12月23日,證監會核準加拿大資產管理巨頭IGM Financial的子公司邁凱希金融公司收購加拿大鮑爾集團持有華夏基金13.9%的股權的申請。對于積極參與華夏基金股權收購的原因,加拿大IGM表示,通過持有一家中國頭部資產管理機構相當比例的股權,邁凱希金融公司可增加對中國資產管理行業的介入,在中國獲得更多的商業機遇,也為邁凱希金融公司在中國分銷產品或解決方案爭取更多的機會。

截至目前,華夏基金股東有三家:中信證券為第一大股東,持股比例62.2%;邁凱希金融公司為第二大股東,持股比例為27.8%,天津海鵬為第三大股東,持股比例10%。

圍繞著華夏基金的股權變更仍是未完待續,去年6月28日,中信證券公告稱,收到天津海鵬的來函,擬協議轉讓其所持有華夏基金10%的股權,擬交易對價為4.9億美元(約合人民幣32.64億元)。

中信證券表示,經公司董事會審議,決定放棄華夏基金股權的優先購買權。對于放棄此次優先購買權,中信證券也表示,不會改變公司持有華夏基金的股權比例及對華夏基金的實際控制,中信證券仍是占比為62.2%的控股大股東。