記者 | 徐魯青

編輯 | 黃月

“夫妻應當在生育前進行生育登記”的字樣,改為“凡生育子女的公民,均應辦理生育登記。”

在今年1月31日發布的《四川省生育登記服務管理辦法》中,出現了這樣一處改動。措辭看似調整微小,實則變化重大,它意味著生育登記不再需要婚姻關系作為前提。

在四川以外,福建、廣東、陜西等地都在2022年發布了放寬生育登記要求的條例,生育與婚姻的綁定正在政策層面逐步放開。單身生育女性群體的研究者高曉君總結了幾個相關的重要變動:2015年,在中國人口增長乏力,生育率持續走低的背景下,人口政策發生重大調整,同年先后出臺全面“二孩”和非婚生子合法落戶一大一小兩個政策,后一政策的具體條例為國務院出臺的《關于解決無戶口人員登記戶口的問題》,該條例促成非婚生育孩子的“黑戶”問題得以解決;2020年修訂的《民法典》取消了計劃生育的相關內容,非婚生育的政策性束縛大大減少;同年的十四五規劃淡化了“堅持計劃生育的基本國策”的提法,首次提出“增強生育政策包容性”。

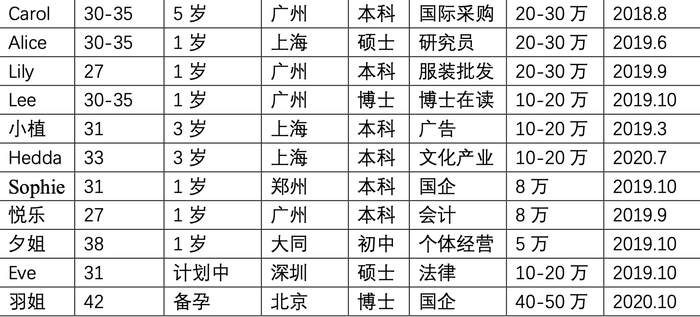

在華東師范大學讀社會學碩士時,高曉君關注到了主動選擇單身生育的異性戀女性群體(Single Mother by Choice),國內學界至今仍然少見對她們的研究。2018-2020年,她在不同城市接觸了22位單身生育女性。這些女性主要居住在一線城市,年齡在27-43歲之間,多為家庭中的獨生女,受教育程度基本在本科及以上。她們一般從事管理、科研、法律、個體經營等工作,年薪多為20-30萬元,“是人們口中標準的城市中產階級女性。”

張萌是高曉君的研究對象之一。在2017年生育后,她向街道辦申請生育保險,因為未在婚內生育,她沒有拿到保險金,于是走上了曲折的維權道路。之后四年時間里,張萌持續提起行政復議和訴訟。2021年她再次申請生育保險,這一次,申請環節終于流暢地走了下去。

在高曉君的研究中,張萌成為了一位關鍵“線人”,“她建立了一個單身生育的群,給我介紹了很多和她情況相似的單身生育女性。”這篇題為《女人當家?——單身生育和性別角色的重新協商》的研究,后來刊發在了《婦女研究論叢》上。領取到生育保險金的那一天,張萌在單身生育群里發了一個轉賬截圖,看到這一幕,高曉君由衷感到開心,也深深知道這張截圖背后的曲折與艱難。

生育金的爭取只是過往制度障礙的冰山一角。高曉君在采訪中說,“雖然我研究的女性群體已經在社會結構所屬的位置中擁有一定的教育、金錢、職業、家庭背景等“特權”,但她們的單身生育之路仍然存在巨大的不確定性。基于個體能動性所追求的‘女人當家’,不能遮蔽生育中依然會面臨的政策、文化、社會保障等結構性制約。”

“單身生育”背后的污名與階級

在社會學主流觀點看來,歷史上出現過兩次重要的人口結構改變。從18世紀開始,絕大多數工業國家經歷了社會出生率與死亡率的下降,以夫妻子女構成的核心家庭變成主流結構。第二次人口轉變則發生在20世紀后期,婚姻和生育呈現出更多變動,比如初婚年齡的推遲、不婚與離婚率的上升,以及非婚生育率的增加。

在許多國家,非婚生育率增長十分顯著。1970年,大多數經合組織國家的非婚生子女比例不到10%,2018年這一數字上升至41%。在西北歐地區的許多國家,比如丹麥、法國、荷蘭與瑞典,單身生育的孩子比例甚至超過了一半。在如今的中國——根據學者謝宇和於嘉在2019年的研究——非婚生育率不到1%。近70年來,中國已經出現許多二次人口轉變的表現,據他們預估,未來人們的結婚年齡會繼續推遲,非婚生育也會增加。

國內最早對單身生育的實證研究主要集中于農村地區,以及社會結構位置中更為底層的階級,圍繞的是“少女媽媽”、“未婚先孕”、“未婚生子”等現象,“單身生育”是近些年才出現的說法。高曉君認為,這些詞雖然看起來相似,但強調的重點卻有不同:“ 非婚生育”“婚外生育”“未婚生育”是以婚姻狀況來區分不同的制度安排和福利保障,有比較濃重的婚姻本位色彩。相對來說,“單身生育”這一說法的污名更少,也更側重生育主體——既可以包括單身女性通過輔助生殖進行生育,也包括身處親密關系但沒有結婚時的生育。在田野研究的過程中,高曉君曾聽到幾位訪談對象提及,自己更愿意被稱為“單身媽媽”,而非“未婚媽媽”。

早些年間,“未婚生子”在媒體報道與大眾想象中一直帶有道德污名色彩。高曉君觀察到,在短視頻平臺上,關于未婚媽媽的熱門標題包括“低齡懷孕”“14歲早戀生下兒子”“全網最小二胎媽媽”等,形塑了大眾對于這一群體的一系列想象,比如低齡、低教育水平、道德敗壞等等。

“生育是有道德階序的,”她說。美國人類學家蓋爾·魯賓在《Thinking Sex》一文中曾指出,所有社會都存在性階序(sexual hierarchies),性被排序為好的、符合道德的性與不正常的和罪惡的。高曉君認為生育也可類比這一理論,“魯賓提到性的階序性是一個圓圈往外擴散的結構,發生在夫妻之間的、家庭中的生育最具有正當性,再往外擴散,不在家庭結構內的、不是夫妻關系的(生育)污名化變得越來越強。”

另一方面,新式非婚生育敘事則在近幾年逐漸走入公眾視野。高學歷、高收入的職業女性海外挑選精子、單身女性國內爭取凍卵權等報道,呈現的則是中產階級女性自主選擇生育的積極圖景。高曉君在許多有關未婚媽媽的研究中發現,只有具備一定經濟實力的女性,才有可能建構自我單身生育行為的合法性,“中產階級的地位彌補了非婚的恥辱。”

代際支持與父權制的延續

高曉君在論文里寫到,“相比伴侶關系的難以確定和把握,成為母親對不少女性而言還是一個不假思索的選擇,是人生道路上的必經之路。”但在采訪中,她多次向界面文化強調,這不代表這些女性像許多人想象的“被洗腦了一定要生個孩子”。

在她接觸的訪談對象中,談起為何最終決定生育,多數女性會提到對生命意義感的追尋,“她們覺得自己正在創造些什么。”另一方面則關乎情感層面的需求,無論是向往生育體驗帶來的緊密情感聯結,還是未來和孩子建立親密的紐帶,“相比于現代社會中的理性計算和不確定性,孩童成為了風險社會和個體化趨勢下能夠尋求到的確切的情感聯結。”

女性單身生育無疑是主體性的彰顯,也在一定程度上突破了傳統父權家庭的養育模式,形成了隨母姓、從母居等以女性為軸心的家庭形態。但高曉君在研究中也發現,父權觀念以另一種方式微妙地延續了下來。女兒接過了傳統家庭寄托在兒子身上的責任,承擔了延續香火與養兒防老的期待。

少數女性通過市場照料、伴侶合作與女性互助等方式完成單身養育,但大部分女性最重要的支持是來自家庭的代際養育。“父母幾乎不會吝嗇對女兒的付出和投入,在單身生育的問題上,我訪談的大多數對象都獲得了父母提供的照料支持。”高曉君認為,中國現代化的進程,特別是獨生子女政策的推行,讓女兒在家中的地位變高了,單身生育女性和原生家庭在養小孩這個問題上往往同舟共濟。

另一方面,許多父母在面對女兒單身生育的選擇時,都揉雜了對于傳宗接代使命的考量。“要是選擇輔助性生殖技術,有的父母會要求女兒生個男孩,雖然她們更想要女孩或不在意性別;還有的父母會考慮到,如果單身生育,孩子就可以跟隨女方姓氏。”這類情況在高曉君的田野研究過程中頻頻出現。

訪談對象小植28歲意外懷孕,她接受媽媽的建議放棄流產,留下孩子。小植表示,一方面父母擔心流產的身體風險,寧愿自己之后帶著孩子結婚,也不希望以后很難懷孕。另外一個原因則與香火傳遞有關,“因為我們家里全是女孩,也沒有弟弟,所以家里養一個小孩也可以,可能有這種心理。”這類想法并非年輕女性決定獨自養育小孩的初衷,卻最終意外地達成了代際間對單身養育實踐的和諧。

“這些女性的單身生育行為本是一個具有創造性的生育路徑,但從結果來看,這一實踐卻又被融入到龐大的父權系統中。”高曉君由此也想到了另外一些現象:“計劃生育政策導致很多家庭僅有女兒而無兒子,入贅、倒插門、上門女婿在當下中國發生了新的變種,作為獨生女家庭傳宗接代的這種辦法。比如南方不少省份出現兩頭婚、兩頭走、并家婚現象,生育方面表現為夫妻兩方可根據需要決定孩子的姓氏。”她感嘆道: “結構的力量太強大了,女性主體性與父權制之間的關系總是模糊不清的。 ”

女人當家?

高曉君觀察到,受訪對象在談到為何選擇單身生育時,都或多或少地表示,這種方式避免了他人干擾,免除了婚姻帶來的“一攬子義務”,照顧伴侶和考慮對方家庭等事務可以不再成為煩惱。她們都是非婚意義上的“單身”,但親密關系的狀態有不同的類型,高曉君概括了幾種模式:一類是在單身狀態時就主動選擇只生育、不結婚;還有一種情況是女性和親密伴侶基于雙方需求,不進入婚姻,但共同養育孩子;也有一些女性在婚前懷孕后中止了戀愛進程,但仍選擇生下孩子。

“在單身狀態計劃生育的女性中,大多數都會選擇輔助生殖。”高曉君說,許多人都提到精子庫可以避免很多問題,“她們會受到一些案件的影響,比如‘魏圓圓案’和‘紫絲帶媽媽’群體,害怕小孩生下來就被男方家庭抱走,往往不會考慮和熟人合作生育。”

同時她也感到,“父親”這一角色雖不存在,卻又如幽靈般無處不在,女性需要做出巨大的努力,來抵消和解構父親必不可少的家庭觀念。“正統文化會無孔不入地對女性進行問訊,方方面面施展出來,父親這個角色是非常重要被提及的部分。母職本就艱難,單身生育女性所面臨的母職懲罰除了一般職業女性所面臨的養育和工作的兩難之外,還包括單身生育行徑的道德合法性建構,比如她們不得不時常對父親不在場這件事做出回應。”

不同母親有不同的應對方法。她以一名受訪者舉例:在孩子上幼兒園時,這位受訪者送給老師一本名叫《超級大家庭》的繪本,書中列舉了各式各樣的家庭形態,希望孩子們也能夠介紹各自家庭的樣子。老師采納了媽媽的建議,有的孩子說家里有爸爸和媽媽,有人說爸爸媽媽和好朋友狗狗,還有的孩子會說家庭成員包括爸爸、媽媽、爺爺、奶奶、外公和外婆。從孩子們的視角來看,誰是家人、家庭什么樣,可能和成人世界的刻板理解完全不同。

“但前提是,她們能把孩子送去這樣的幼兒園,老師愿意引導孩子去理解這些觀念。”高曉君說。她在碩士論文中強調了“生育正義”理論,這一理論關注的核心是生育權的被尊重與保護,包括不生育的權利、生育的權利、在健康安全的環境下生育和養育孩子的權利。除了“消極的生育權“——不干預女性的生育決定,不論是決定生育還是決定不生育,“積極的生育權”也需要被更多地重視,即創造健康安全的生育條件,其中便包括對多元家庭形態的包容。

她認為,我們距離一個“生育正義”的社會,還有很遠的路要走。“中國的女性現在在消極的生育自由和積極的生育自由之路上都走得很不暢快,她們左右為難。如果一個女性想要不生育,不論是否在婚姻框架內,她都會面臨巨大的挑戰。比如,幾乎每一個適齡單身女性都不可避免地面臨周遭的催婚催育壓力;而如果一個女性想要生育,她能否有技術選擇的正當權利,她能否有不在婚姻框架內生育的自由?她和她的小孩能否獲得系統對于生育所提供的的一系列保障與支持?她和她的小孩能否不遭到社會文化和周邊環境的污名與歧視?”

她所訪談的女性們看似在自主實踐以女性為軸心的養育模式,但從實踐上來看,養育或通過來自父母的代際照料,或通過市場購買。在文化觀念里,生育實踐仍被視為養老和傳宗接代的責任,父親的幽靈也時時刻刻盤旋在日常生活。

也正是因為現狀并不夠美好,問題仍有待解決,高曉君研究的標題雖是“女人當家”,后面打的其實是一個問號。