文|趕碳號

雖然地產、金融、互聯網、教培等很多行業的職場形勢依舊冷清,但像新能源領域卻非常火爆。

2022年,眾多企業跨界光伏、儲能,更是讓本來就緊缺的新能源人才市場變得更加火爆。2023年,哪個行當最俏,哪類職位最香?行業以外人員如何跨行?我們一起尋找答案。

01 2022年新能源職場回顧:哪些需求最強烈

2022年,光伏人,特別是光伏高管們的薪情很好,遠超一般制造業,甚至不遜于當年的金融、互聯網和房地產。

2022年,新能源產業是少數幾個被看好的持續發展行業之一。

KOS新能源招聘團隊認為,在過去一年, 新能源相關企業發展有三個焦點,分別為風電光伏集約式發展、儲能板塊爆發、新能源車產業鏈技術持續革新,而從招聘需求上,三個板塊各有特點。

風電光伏

由于風電光電企業早年已經歷過一輪由政策面引導的發展-泡沫破裂-回歸增長的過程, 市場已完成洗牌,人才市場相對成熟。

在整個“十四五”期間,風電、光伏等新能源發電行業對高質量技能人才的需求將更加迫切。

KOS新能源招聘團隊總結了2022年中國風光電企業發展與招聘需求核心是:

核心技術產品研發;

降本增效提升管理水平;

開拓風光配套的產業鏈。

儲能板塊

受政策和時局影響,2022年儲能板塊業務和招聘需求旺盛。

據公開渠道不完全統計,2022年至少成立了300多家上規模儲能企業, 但國內和國外市場具有明顯區別。

KOS新能源招聘團隊認為:

國內市場受國家級政策引導《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》,以及提高“源網荷儲”一體化水平的要求,儲能配比需要達到 15%到30%的水平。儲能板塊在國內以大型商用儲能為主,核心客戶是電源側“五大六小”以及部分大型用戶側客戶為主。因此,國內商用儲能企業的核心業務發展和招聘需求,以圍繞解決客戶關系和客戶資源的銷售市場高管,及提升解決方案水平的技術專家為主。

國外市場在全球大力發展清潔能源的大環境下,全球各國均提出了大規模的新能源裝機目標,儲能行業同樣受到了多國政府的激勵。同時受俄烏沖突影響,歐洲戶用儲能和商用儲能需求激增,不少企業儲能出海業務需求和人才需求也維持在高位。原來便攜式儲能出海產品在2021年火熱,但在2022年則日趨紅海,以海外銷售管理需求為主。

新能源車產業鏈

從年初的缺芯到補貼退坡,從傳統車企入局到新勢力造車格局變化,從特斯拉漲價到超級工廠停產降價,一轉眼今天上市的車型已經全面刷新軟硬技術,一年半之前還是香餑餑的上一代車型已經被次代全面革新。

2022年注定是新能源車及其產業鏈提前進入激烈競爭的一年, 既是技術產品營銷的競爭,亦是人才爭奪的競爭。

這一年,國內新能源車的滲透率突破25%,提前達到三年后目標。

KOS新能源招聘團隊認為,在2022人才爭奪戰中,新能源車人才競爭的三個戰場會分別是研發、交付、營銷。

各大車企招聘的增量直接反映其業務發展勢頭,直觀例子是BYD在2022年的銷量全面趕超特斯拉,而BYD在招聘市場上的熱度亦然如此。

我們看到人工智能、大數據技術、汽車研發、電池研發等研發相關崗位招聘需求上漲。

制造工藝、機電工程、生產管理、供應鏈管理等交付類崗位始終需求強勁。

銷售人才依然是各大品牌爭奪的重點,隨著汽車保有量的上升,售后,客服,公關等崗位需求增長。

與新能源車相配套的電池、電機、電控、汽車電子、自動/輔助駕駛、車聯網技術、換電站、充電樁、電池回收等相關的企業招聘需求持續走高。

兩輪電動車的出海業務異常火熱, 相關的產研、營銷需求較高。

02 2023年,這些新能源人才將被爭奪

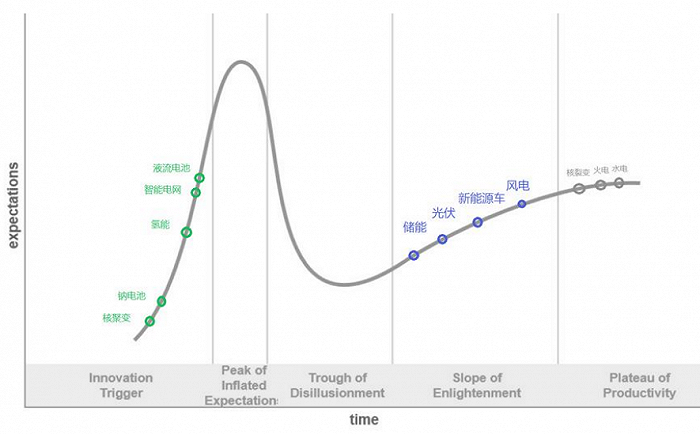

新能源各板塊增長期望曲線圖;來源:KOS中國人才市場報告

新能源行業的2023年招聘趨勢,各個板塊都處于不同的增量預期曲線上。

按歷年招聘經驗,KOS新能源招聘團隊認為,位于第二增長曲線的儲能、光伏、風電、新能源車必將成為2023年人才遷移的目標行業。

其中,由于儲能板塊人才市場存量不多,有儲能經驗人才將會供不應求。正如當年企業向電商轉型的浪潮一樣,預計未來幾年,儲能板塊人才需求將保持高增長,本行業從業者或高素質跨界人才將因此受益。

新能源行業由于產業鏈較長,涉及技術和業態較廣,目前又處于政策利好的狀態。行業內人才的流動量較大,良好的雇主品牌和與市場接軌的福利待遇會是吸引人才的核心因素。

另外,由于新能源板塊很多崗位具有較強的行業特性,關鍵崗位上的人才流失將對企業的發展節奏產生較大影響。

因此,在關鍵核心崗位上要注重建立培養機制,建設人才梯隊,給予員工成長空間的同時,也會減少因為人才流失而產生的機會成本和招聘成本。新能源市場的發展迅速,人才需求的增長速度遠遠大于市場固有人才的增速,因此,市場上優秀的人才往往會被多家企業爭搶, 產生“人才溢價”。

企業可從從自身市場定位出發,不盲目固守精英思維,多考慮人才與企業融合和長期發展更重要——“合適的才是最好的”。

對新能源行業從業者來說,新能源行業發展目前處于快速發展期, 市場上既有革新型的核心崗位,也有跟新能源項目相關的通用型崗位。

對于行業外的候選人,從職場長遠發展角度,通過選擇通用型崗位加入新能源企業或參與新能源項目,來完成經驗積累,可以增加自身未來在新能源行業的發展機會。

新能源行業在快速發展中,行業邊界在逐漸打破,持續關注職位市場中的需求變化,可以幫助你從側面了解行業變化——職位的需求往往代表著企業發展的痛點。

與此同時,多與專業的行業招聘專家溝通,深挖自身優勢,可以更清晰地定位自身在市場中的人才價值。

此外,新能源行業受政策面影響較大,行業生命周期各異,其中企業大部分都以民營性質為主,技術/工藝革新或者政策的改變,往往會對企業/人選產生較大的影響。遇到變化時,保持開放的心態,在變局中積累軟硬素質,積極擁抱變化,迎接挑戰是職場人生存發展的常備良藥。

03 2023年,這四大類21個崗位最熱門

綜合管理類:

- 新能源業務總經理

- 總工程師

- CMO

- CHO

研發:

- 人工智能

- 大數據技術

- 電池研發

- 儲能逆變器/PCS研發

- BMS研發

制造交付:

- 制造工藝

- 機電工程

- 生產管理

- 供應鏈管理

- 解決方案專家

項目管理營銷及銷售:

- 大客戶管理

- 海外銷售管理

- 區域銷售管理

- 售后服務管理

- 品牌及公關

- 政府關系管理

04 新能源人才短缺,已是世界性難題

最近,麥肯錫公開發布主題為《凈零世界中的可再生能源發展》,指出,自2021年4月以來,已有2000 萬至2500萬美國工人辭職。

在全球有40%的員工表示,他們至少有可能在未來三到六個月內離開目前的職位。企業尚未適應來處理這個問題。許多管理者不明白他們的員工為什么要離開,也不知道他們要去哪里。此外,這些員工中有65%不會回到原來的行業,這使得企業面臨的問題復雜化。

這種情況對可再生能源等行業提出了特別嚴峻的挑戰。

在這些行業中,特定的技術專長和經驗,是成功的關鍵因素。當這些行業在快速增長時,壓力就會加劇。麥肯錫估計,從2021年到2030年,全球太陽能以及陸上和海上風電項目的裝機容量將翻兩番。新的風能和太陽能裝置的激增,幾乎不可能配備合格的開發和建筑員工以及運營和維護人員。

世界:藍領和白領工作的專業人才稀缺

人才缺口的絕對規模是驚人的。

麥肯錫分析表明,從現在到2030年,全球可再生能源行業將需要額外的110萬藍領工人,來開發和建設風能和太陽能發電廠。另外,還需要170萬工人來運營和維護它們。

這些包括建筑工人、電工和操作工程師。目前,這種現場技術職業的市場已經很小,并且受到藍領工作中經常見的、大量員工流動的不利影響。

在歐洲,可再生能源擴張所需的一些藍領職業,如電工,已經遠遠供不應求。更糟糕的是,能源行業的招聘時間很長。例如,德國每個失業的能源技術人員,對應著市場上1.7個職位空缺,而填補該職位空缺的平均時間,已經超過六個月。

白領也很難找到。

到2030年,可再生能源項目將需要總共增加130萬名風能和太陽能項目開發商、項目經理、財務專家、法律人員和許多其他角色來安裝、運營和維護規劃中的裝機容量。

擁有成功記錄和超過六年經驗這項基本要求,將造成這些白領職位的最大短缺。當公司設法雇用這些工人時,留住他們至關重要。

這些員工換工作或行業的原因不僅僅是工資。

例如,一個主要驅動因素是缺乏職業發展機會,包括轉換角色(例如從項目經理到技術專家),或在當前角色中快速進步的機會。對于經驗豐富的高績效者來說,獎金或上升機會有限的薪酬機制,也發揮了作用。

此外,可再生能源行業的員工有時會因文化或個人原因離職。

例如,很多在過去十幾年中經歷了快速增長期的大型企業,其決策過程和協作方式沒有跟上時代變化的步伐,導致員工感到沮喪。

一旦這些白領人才選擇離開,尋找更具吸引力的工作機會,他們的新雇主可能會運用長期激勵措施,例如股權期權等,盡可能長時間地將他們與公司綁定在一起。而這些,進一步加劇了新能源行業白領人才的稀缺性。

歐美:整個行業薪資水平大幅提高

隨著人才日益稀缺,可再生能源行業公司的薪酬水平已經在上升,預計還會繼續增長。 地理位置、個人職位和公司類型之間存在顯著差異。

根據統計,美國公司支付的工資明顯高于歐洲同行:美國公司的平均工資大約高出40%。

在美國,工資最高的是高級管理職位,例如可再生能源業務部門的董事或副總裁。在不同的公司(公用事業、可再生能源開發商、石油和天然氣巨頭以及金融公司)中,平均工資是可比的,但范圍不同。公用事業公司的工資通常不會超過平均水平,而其他參與者,尤其是石油和天然氣巨頭,則有更大的靈活性為潛在員工提供更高的工資和更大的上升機會。

十年前,可再生能源行業的大多數企業還都為中小企業。近年來,大型石油和天然氣公司和金融公司紛紛進入市場。這些富有的競爭對手對尋找土地、風能和太陽能項目回報、并購選擇和人才方面,加劇了競爭。他們試圖通過包括高薪、獎金和長期激勵在內的優惠來吸引表現最好的人。

作為回應,中小型開發商通過為員工提供非常規激勵措施(例如參股新風能和太陽能項目)來提升自己的吸引力。

在美國,傳統的公用事業公司、獨立電力生產商和大型可再生能源開發商都難以跟上現在的人力資源市場節奏。盡管他們的平均工資與市場一致,但他們為經驗豐富的高績效員工提供的上升空間有限。

海外新能源工人的短缺,對于中國企業來說恰恰是機會。說不定,組織中國或者東南亞國家的光伏工程施工人員到海外去工作,也會成為一門好生意。