記者 | 林子人

編輯 | 黃月

被調侃為“有妖氣”的兔年生肖郵票如今一票難求。

1月5日,中國郵政正式發行了《癸卯年》特種郵票,一套兩枚,面值共計2.4元。兩枚郵票的名稱分別為“癸卯寄福”和“同圓共生”。發行當日這套郵票線上線下就都賣斷了貨,連帶淘寶上搜索量暴漲,在二級市場上溢價超過300%且銷售火爆。

《癸卯年》特種郵票的設計者是著名藝術家黃永玉,這是黃永玉第三次設計生肖郵票。他曾創作了新中國成立后發行的第一枚生肖郵票——1980年的庚申年猴票,被稱為“猴票之父”。在“癸卯寄福”中,黃永玉別出心裁地用藍色描繪了一只左手持信、右手持筆的紅眼兔子,在網上引發爭議。有網友表示,這只藍兔子透著妖氣,給人一種怪異的感覺。面對網友的吐槽,現年99歲的黃永玉回應表示,畫個兔子郵票是開心的事,畫出來讓大家高興,祝賀大家新年快樂。

黃永玉的“藍兔子”丑嗎?中央美術學院教授、中國美術史學者黃小峰認為,它或許是一只“丑兔子”、“怪兔子”,但恰恰是有藝術家的特殊考慮的。“它是擬人化的,它站了起來,拿著筆和紙,而且它的手是人手,就像一個人戴著兔子的頭套。可能這種考慮讓很多看慣了比較可愛的小兔子的人不太習慣。”相比之下,“同圓共生”更符合我們的主流審美,它的靈感或許來自敦煌“三兔共耳”藻井。但黃小峰表示,無論如何,我們不能否認的是“癸卯寄福”比更傳統的“同圓共生”更特別,更令人印象深刻。

在采訪中,界面文化(ID: Booksandfun)與黃小峰從黃永玉的兔年郵票爭議談起,聊到了中國美術史中的那些或真實存在、或想象出來的動物形象。某種程度上來說,兔年郵票引發的爭議與動物在中國古代很早就被賦予了吉祥含義有關,也受中國藝術傳統中占據主流的動物寫實主義風格影響。黃小峰認為,“寫實還是寫意”的審美之爭幾乎每個時代都會出現,但真正重要的是,在當下我們需要更豐富多元、更有包容性的審美,“一個社會、一個時代如果只有一個兔子大家認為好,那就麻煩了。”

01 吉祥文化要求把動物畫得真實,有時候還要特別可愛

界面文化:黃永玉設計的1980年庚申年猴票和今年的兔票從風格上來看截然不同,猴票非常寫實,如今這枚猴票價格不菲,是最受郵票收藏者喜愛的郵票之一。中國人對描繪動物的觀感似乎非常強調“像不像”,或至少要抓住動物的神韻。你對此怎么看?

黃小峰:表面的相似或內在的神韻,這兩個標準放在中西方都是成立的。至于中國的主流審美,可能和動物在中國古代很早就被賦予了吉祥含義有關,擬人化的動物可能比歐洲晚一點出現。無論是《莊子》還是《山海經》,其中的動物都是沒有獨立思想的,頂多是“北冥有魚其名為鯤”那種神意的動物,或《山海經》中的怪獸猛獸,它們都不是有思想的動物形象。

中國文化中動物形象非常多,但很容易把動物上升為具有某種象征含義的形象。比如漢代人推崇羊,羊諧音“祥”,是吉祥的含義。中國古代喪葬文化中,往往會用小動物來塞七竅,比如說蟬,蟬在地下蟄伏多年,有永恒的象征意義。所以就容易演變成一種情況,人們看到動物,容易往好的方向去想,哪怕是對一些危險的動物也是如此,五毒(蜈蚣、壁虎、蝎子、毒蛇、蟾蜍)單獨來看都是毒物,但連在一起這些動物形象都是很有吉祥含義的。這可能是中國幾千年文化里不可忽視的一個趨勢吧。

在藝術領域,動物形象很多時候是起裝飾作用的,尤其強調裝飾效果是不是好看。漢代畫像史中有一種圖像,一棵大樹上有很多鳥雀和猴子,一個人站在樹下張弓搭箭要射樹上的動物。根據學者邢義田的研究,這個圖像的含義是“射爵射侯”——雀通爵,猴通侯。后來民間類似的吉祥圖案就更多了,比如“馬上封侯”,猴子騎在馬上,旁邊還飛了幾只蜜蜂。

武梁祠前石室三拓片

圖片來源:中國臺灣地區“中研院”歷史語言研究所歷史文物陳列館

界面文化:你在《古畫新品錄》中提到,宋代出現了動物畫集冊,用“寫實主義”或“自然主義”的風格描繪動物。寫實主義/自然主義是否一直是中國繪畫傳統中描繪動物的主流風格?

黃小峰:可以這么說,把動物畫得很真實確實是一種自古就有的追求,從青銅器藝術開始就有很寫實的動物形象,比如犀牛尊。美術史課程經常會講到一個例子,60年代甘肅武威雷臺發掘了東漢墓,出土文物除了著名的銅奔馬之外,還有一個十多厘米高的小猴子木雕,這只猴子左手矗著地,右手托著腮,蹲坐在地上,像“思想者”。雖然它的毫毛、五官沒有刻畫得特別細致,但木塊經過簡單的加工就栩栩如生。

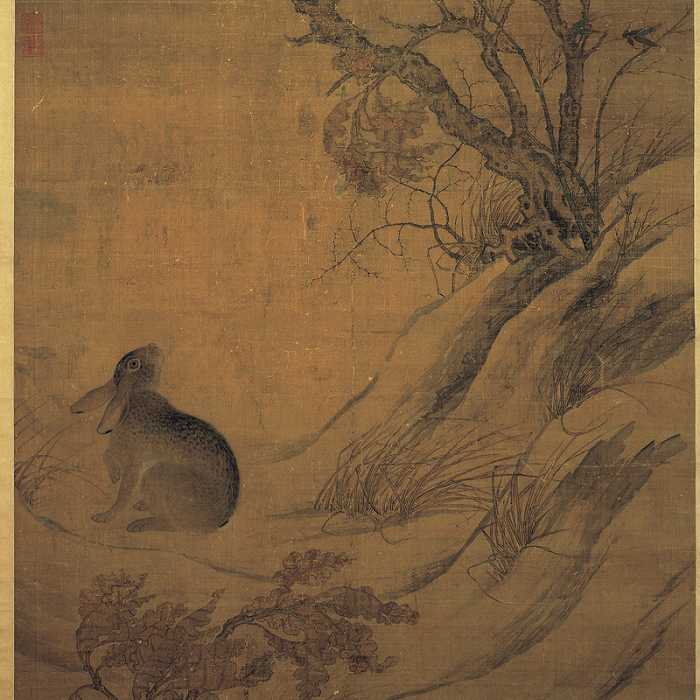

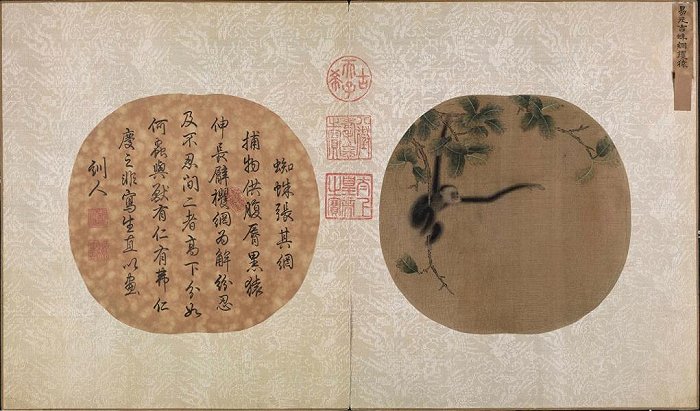

繪畫傳統變得非常重要之后,這種媒介就特別適合用來描繪真實的動物,例子非常多。在宋代,人們對自然的觀察越來越細致,當時有一種科學主義、理學精神。畫猴是宋代繪畫中非常重要的一個主題,之前比較少。有學者研究,易元吉為什么畫那么多猴,結論是可能有“連中三元”的隱喻。他的《猿鹿圖》寓意為“三元得祿”。還有長臂猿攀上樹枝去夠樹梢上蜘蛛網里的蜘蛛,也被認為有吉祥含義。

圖片來源:臺北故宮博物院

吉祥文化顯然要求畫得真實,而且有時候還要特別可愛,如果畫得邪乎就是妖了。宋代有一類《搜山圖》,描繪的是二郎神搜山降魔的主題,很多二郎神的手下就是動物妖精,它們去抓的也是動物妖精。

界面文化:崔白《雙喜圖》中的兔子纖毫畢現,栩栩如生,常被拿來與文藝復興時期德國藝術家丟勒的《野兔》作比較。寫實傳統是不是在宋畫中到達了某種登峰造極的地步?

黃小峰:從目前藝術史中留下的作品來看,可以這么說,現存的宋代繪畫中,動物基本都表現得很真實,《猿圖》中的猿或者崔白《雙喜圖》中的野兔都非常寫實。在這一方面,宋畫確實是比較突出的。

圖片來源:臺北故宮博物院

02 中國繪畫傳統中的動物風潮,受文化、地域、政治或宗教影響

界面文化:在中國畫中,動物占據了怎樣的地位?動物是受畫家重視的一個題材嗎?

黃小峰:動物是非常重要的題材。牛和馬是中國繪畫傳統中特別重要的大型動物,它們都是日常生活中常見且重要的動物,牛是耕作工具,馬是出行工具。狗也很重要。韓非子在討論繪畫時說,“犬馬難,鬼魅最易。”意思是,真實存在的狗和馬,如果畫得不像的話,大家立刻就能指出來,但鬼神是生活中看不到的,因此可以隨意想象——用這個例子來說明做實事其實很難。韓非子用畫狗和畫馬來比擬他所想表達的政治思想,也說明了在他的時代動物繪畫已經很平常了。但動物成為單獨的畫科(注:古代術語,指繪畫主題)是在唐代,當時出現了花鳥、畜獸這兩類與動物有關的畫科。

界面文化:文人畫興起后,動物主題還是那么重要嗎?

黃小峰:對沒有受過專門訓練的人來說,動物是不好畫的。文獻中說,易元吉經常去深山之中,躲在一旁觀察野外的猿猴如何活動,這是職業畫家的素養。文人是業余畫家,就沒必要一定要去畫動物了,他們會畫一些比較好掌握、也比較適合傳達他們那個階層審美理念的東西,比如山水。因此就文人群體來說,畫動物確實少了。

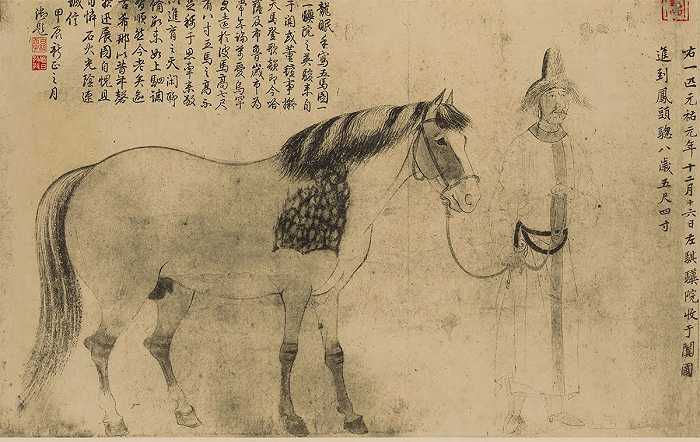

但也有例外情況。宋代的李公麟畫馬技藝高超,元代的趙孟頫、任仁發也擅長畫馬;八大山人畫魚、畫鳥——有時候恰恰因為專長畫動物的人少了,你在這方面下點功夫往往能脫穎而出。另外,文人畫家有自己的興趣和選擇,會因為某個題材有很高的地位而學習如何繪畫。宋代之后的動物繪畫里最崇高的兩種動物就是牛和馬,因為它們在生活中實在是意義重大,馬還有人才的象征意義,所以趙孟頫、李公麟畫馬是有其藝術追求的。

圖片來源:Google Arts & Culture

文人畫中,動物也開始被當作人類世界的隱喻或寄托。最常見的是畫蚱蜢、蜜蜂、蝴蝶、知了、蜻蜓、螳螂等草蟲。這個傳統在唐代就有了,宋代以后更加發達。比如說現藏于大英博物館的元畫《乾坤生意圖》,描繪的是一個小灌木叢,叢中長了一顆白菜,白菜下趴著一只蟾蜍,蟾蜍虎視眈眈地看著螞蟻,它們在搬運飛蛾和蜻蜓的尸體。白菜上爬著蝸牛,后面還有一只螳螂虎視眈眈地盯著一只知了。它想表達的含義就是人類世界也是“你吃我我吃你,適者生存”的,其中有一種擬人化。

圖片來源:書格

大型一點的動物擬人化相對較少,但也不是沒有。比如《降龍伏虎羅漢圖》中的老虎是非常溫順的,雖然它還是一個動物,但可以和人類世界進行比擬,有這樣的一層含義。中國古代繪畫中比較少直接把動物畫成人的例子(除了《搜山圖》把動物當作妖),一般擬人化的動物也不是純粹的擬人,而是帶有和人類世界比擬的性質。

其實講到擬人化的動物,日本有一類《鳥獸戲畫》圖,把動物完全擬人化,兔子、青蛙、猴子都畫得一般大,它被認為深刻影響了后世日本動漫的發展。這類繪畫的創作年代相當于中國宋代,但在中國存世的畫作中比較少看到與日本《鳥獸戲畫》類似的例子。可能我們的文化傳統不收留這些東西,元明清這種完全擬人化的動物繪畫也比較少。

圖片來源:日本博Japan Cultural Expo

界面文化:對于畫哪些動物,不同的歷史時期是不是也有不同的偏好?動物形象流行與否有時也和官方的推動密不可分。比如中國環境史學者宋雅蘭(E. Elena Songster)發現,將大熊貓作為創作對象從六七十年代開始成為藝術界的一大趨勢,在20世紀以前,大熊貓幾乎在中國傳統繪畫中無跡可尋。在中國藝術史上,我們是否還能找到類似的例子?

黃小峰:我覺得可以分兩種情況來談,一種是有的動物之前沒有被發現或培育出來,就沒有怎么在藝術中被表現;另一種是因為特殊的時代風氣或社會觀念,有些動物突然流行起來。

和大熊貓類似的例子我能立刻想到的是牦牛。在古代繪畫中我們很少看到牦牛,但建國之后開始有了。中央美院的吳作人先生畫牦牛,表現開發西北艱苦卓絕的過程。

晚清以后,金魚繪畫開始流行起來,在那之前是沒有人畫的,這種觀賞魚應該是比較晚才培育出來的一個品種。再往前追溯,唐代繪畫中有一種像今天的京巴、獅子狗那樣的寵物狗,叫作拂林狗(也稱猧子)。根據學者的研究,它引自西域,可能是來自東羅馬帝國,它如今被認為是中外文化交流中的一個重要案例。拂林狗既是文化交流的產物,也是特殊貴族身份的象征,比較有名的是那張《簪花仕女圖》,畫中的一位貴族婦女回身逗弄這只狗。它在繪畫中的出現顯然和社會思想、貴族生活風氣有關。

圖片來源:Google Arts & Culture

宋代的長臂猿繪畫可能也是一個案例。宋代以前雖然也有長臂猿的繪畫形象,但沒有宋代藝術中表現得那么精準和到位。當時對產自四川地區的長臂猿、金絲猴都有很多理解了,整體而言對靈長類動物有越來越細致的分類和描繪。這和當時的文化發展有關——唐宋以來,四川就是非常重要的文化中心,很多重要的畫家文人聚集在四川地區,所以五代時期有了西蜀畫院,其中最重要的一位動物畫家就是黃筌,他因畫珍禽、奇花、異獸出名。

圖片來源:臺北故宮博物院

兔子好像一直沒有這樣的待遇。兔子可能比較普通,也比較容易見到。

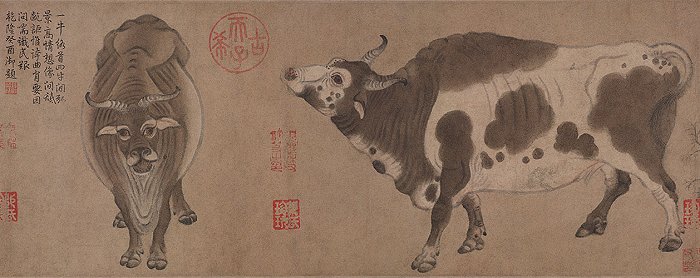

關于牛的繪畫很有意思。牛分黃牛和水牛,黃牛是一種運輸工具或耕地工具,唐代和宋代都有表現黃牛的繪畫。水牛在繪畫史中的出現和江南文化的崛起有關。故宮收藏了一幅韓滉的《五牛圖》,畫的是五頭黃牛。但韓滉其實擅長畫水牛,這和他在南方的為官經歷有關,韓滉曾任鎮海節度使、浙江東西觀察使。《歷代名畫記》中記載,韓滉在南方不僅畫水牛,還畫安詳的農家生活。他的弟子戴嵩后來也成為了唐代特別擅長畫牛的畫家,今天臺北故宮收藏的一幅傳為戴嵩所作的《斗牛圖》中畫的就是兩頭水牛。水牛再一次在繪畫中比較突出,大概是在南唐時期,南唐繪畫傳世較少,但據記載來看,南唐有不少畫家擅長畫水牛。南宋繪畫中出現了不少水牛形象。

因此,動物繪畫的偏好與文化、地域、政治有關。

圖片來源:故宮博物院

另外還有宗教的影響。佛教禪宗特別喜歡把馴服心性的過程稱為“牧牛”,《牧牛圖》中描繪的都是水牛而不是黃牛。我們知道,水牛雖然很擅長耕地,但載重不行。和溫順馴服的黃牛相比,水牛容易沖動,所以它和自由天性聯系了起來。

03 “寫實/寫意”之爭宋代就有,審美應提倡多樣化

界面文化:剛才我們談到的都是現實中存在的動物形象。那么那些不存在的神奇動物呢?它們在藝術史中是不是屬于一種完全不同的類別,更多和裝飾藝術有關?

黃小峰:想象的動物也可以畫得很真實,陳容的《九龍圖》畫得多真實啊。有一個很著名的畫龍點睛的故事,說的是南朝畫家張僧繇有一回在南京的一座寺廟里畫壁畫,他畫了兩三條龍,但好多年都沒有點龍的眼睛。人們就問,你為什么不點眼睛呢?張僧繇回答,我不敢點,一點龍就要破壁而出。寺廟里的和尚不信,逼著他點,他點了其中一條,果然點完眼睛之后立刻烏云密布,雷電交加,那條龍破壁而出,沒點眼睛的兩條龍還在墻上,人們信服。

圖片來源:書格

這個故事說明,很多古人相信龍這類的想象動物是真實存在的,只不過是不是這個樣子,或者說是不是只有自己沒見過,需要去討論。但凡這種不完全真實的動物,創造出來的目的至少有一個,就是以陌生感給人威嚴的神圣感,因此龍鳳才會成為帝后的象征物。

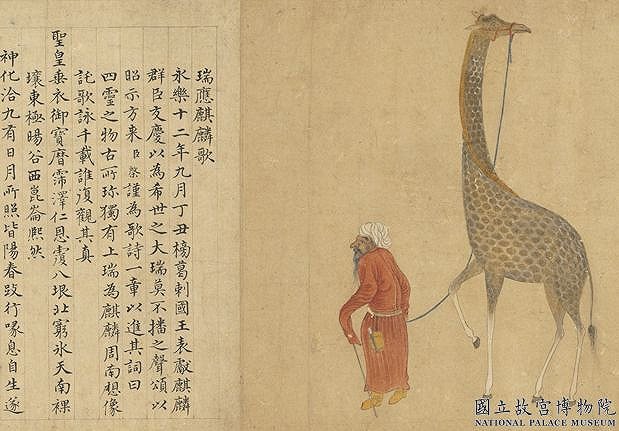

還有一個很好玩的例子是麒麟。明代有一張圖叫《瑞應麒麟圖》,畫中一個阿拉伯打扮的人牽著一頭長頸鹿。它記載的是明永樂年間榜葛剌國(今孟加拉)進貢長頸鹿,永樂皇帝和滿朝文武都認為那是一頭麒麟。長頸鹿滿足了當時的人對麒麟的想象,它長著牛蹄、馬身、鹿角,身上還有“鱗片”——長頸鹿身上的斑紋被人們當成了鱗片。《瑞應麒麟圖》里的動物雖形狀像長頸鹿,但身上的斑紋不像長頸鹿,而是刻意模仿麒麟的傳統認知畫成了鱗片。在古人看來,想象動物其實是真實存在的,只不過一般人沒有能力看到,如果你能看到,要么證明你是有特殊能力和身份的人,要么證明你生活在一個盛世,它們的出現是一種祥瑞。

圖片來源:臺北故宮博物院

回到你的問題,其實神奇動物的表現手法也是多樣的。有寫實,但所謂的寫實不能用崔白畫兔子的那種寫實來理解。陳容畫的龍不能說是寫實的,但他想創造一種真實感,讓人相信這是真的。描繪的動物有真實感、體積感、質感和性格,才會對人產生某種沖擊,有神圣莊嚴的感覺。這可能是中國古代神奇動物的一種表現方式。

界面文化:不能欣賞寫實風格之外的繪畫風格,是否是“審美低級”的表現?你是否認為黃永玉的藍兔郵票能啟發當下藝術審美觀念之爭?

黃小峰:宋代時,寫實還是寫意的問題就有過爭論。蘇東坡說“論畫以形似,見與兒童鄰”,意思是說,談論一幅畫,只是用形似的標準來看待,就像小孩一樣,不夠成熟。韓非子“犬馬難,鬼魅最易”的傳統觀點流傳到宋代,遭遇了一些文人的挑戰。歐陽修認為,這么多年人們都說“犬馬難,鬼魅最易”,真是如此嗎?做到形似好像要容易一點,照著畫就好了,但描繪虛幻的鬼神就很難,因為你要得到那種“意”,那種意蘊,特別能讓人浮想聯翩的東西。這就是宋代人說的寫意。

審美是沒有絕對性的,我們今天覺得美的東西,過幾年可能會覺得俗;今天覺得丑的東西,過段時間可能會覺得怎么那么好。中國文化中這種例子太多了。日本流行牧溪(法常和尚)的禪宗畫,他是南宋末元代初人,當時的主流繪畫評論說他的畫“粗惡無骨法”,導致他的很多作品被來到中土的日本禪僧帶走了。牧溪被奉為日本畫道的大恩人,沒有他就沒有室町時代以來的水墨畫。隨著后來中日文化交流,日本的禪宗畫又對中國產生了很大的影響,這反映了文化交流中非常復雜的一面。

我覺得每個時代都會有這樣的討論。今天我們在國家層面講美育,其中有一點強調的就是審美需要更豐富,某一個人的審美可能是單一的,但一個社會的審美應該是強調多樣性的。不能欣賞寫實風格之外的繪畫風格,是不是就是“審美低級”,可能不能簡單那么講。如果一個人不能接受黃永玉的藍兔子,我覺得完全沒問題,但謾罵和人身攻擊就是另外一回事了。我們應該公開討論它。審美應該是多元化的,一個社會、一個時代如果只有一個兔子大家認為好,那就麻煩了。

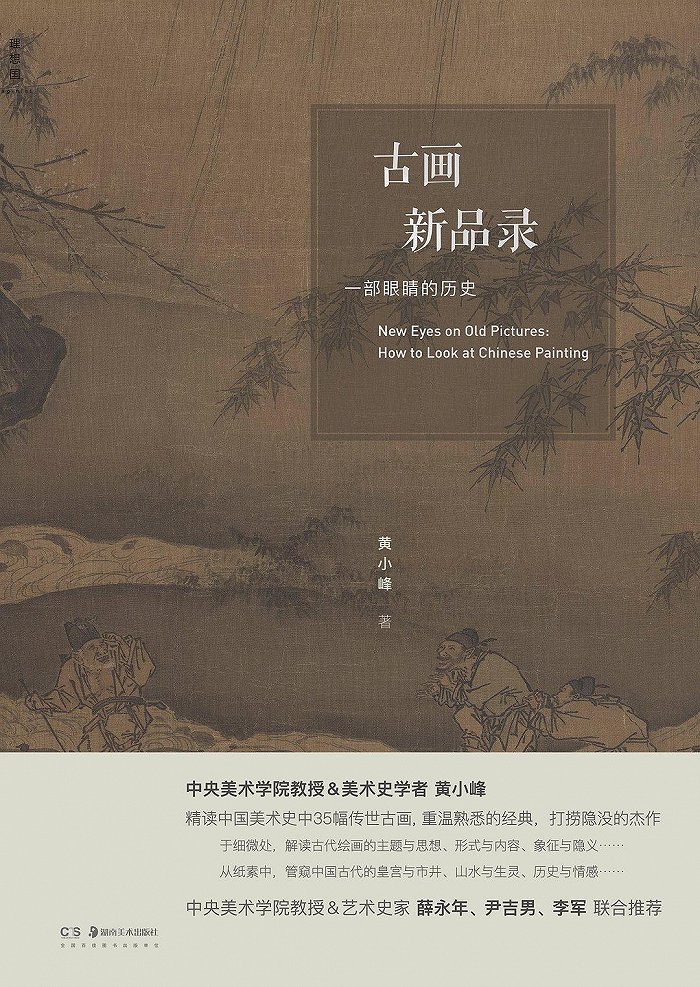

黃小峰 著

理想國·湖南美術出版社 2021年