文|FBIF食品飲料創新

過去幾年里,食品飲料行業處于一系列全球性挑戰中。越是面對社會、環境的挑戰,食品行業越需要底層技術的創新,探索出新的解決之道。

宏觀環境的壓力和變化,也為食品技術帶來了新的機會。

疫情改變了人們的消費理念,消費者仍然追求食品的美味體驗,同時更加重視營養和健康價值;全球經濟下行的壓力,倒逼企業降本增效,探索有助于提升經營效率的技術解決方案;可持續依然是技術創新所追求的重要使命,也是行業長期發展的一項共識。2022年,替代蛋白、升級再造食品、數字農業等領域依然出現了許多令人興奮的新技術。

在梳理了國內外食品飲料行業技術趨勢后,FBIF從消費者價值、降本增效和可持續三個角度,總結并預測2023年全球食品飲料行業技術發展的8大趨勢。

本文目錄

1、體驗感升級

2、包裝向善

3、個性化營養

4、智能增效

5、食品廢棄管理

6、萬物皆可再造

7、溯源而上

8、替代蛋白:聚焦商業化

一、體驗感升級

后疫情時代,對不確定性的焦慮感普遍蔓延,消費者更加希望從食物中獲得放松和慰藉。與此同時,疫情下的人們也更加珍視健康。

市場研究機構FMGC Gurus在調研中發現,消費者會同時看重零食的情緒和健康價值。當被問及如何定義零食時,69%的人認為零食給他們帶來放縱時刻,而67%的人認為這是一種補充營養的方式。[1]

簡而言之,消費者對食品飲料的期待,就是要求更佳的食用體驗,要美味,要更真實的風味,還要更有營養,更方便。這是食品飲料之于消費者的核心價值。

如今,除了風味口感上的擴展,更新鮮、更美味、更健康的食品背后,還有更加前沿的“黑科技”的助力。

(一)用機械力和超聲波把零食“焊接”起來

在餅干、谷物棒、谷物麥片等零食的傳統加工工藝中,生產商會添加糖類粘合劑(如蜂蜜、葡萄糖漿、楓糖漿等),用來將不同食材配料粘合在一起。但在減糖的風潮下,這類糖類粘合劑不僅“逆勢而行”,也會掩蓋食材本身的風味。

面對這一難題,以色列初創公司Torr開發了一種獨特的食材粘合技術“iWeld”,引入機械壓力和超聲波技術,將各種食材配料“焊接”在一起,從而替代傳統的糖類粘合劑。根據Torr的介紹,這種“焊接”技術在減少糖類添加劑的同時,能保留食材的自然結構,讓配料表更加清潔,從而保留更完整的食材風味和營養。

(二)用逆向思維“重組”食品

不用咖啡豆,可以制作出咖啡嗎?這可不是“科技與狠活”,而是一種時興的食品“逆向工程”技術。

2019年,美國食品科學家Jarret Stopforth研發了一款不使用咖啡豆制作的咖啡,并創立了Atomo Coffee。2022年6月,憑借這一技術,Atomo Coffee獲得了4000萬美元的A輪融資。

這種咖啡“逆向工程”是怎么做到的呢?首先,Stopforth將咖啡“拆解”成28種成分,這些成分構成了咖啡的口味、口感、香氣、顏色等各種特點。在確定這些成分之后,他在種子、堅果、果殼等天然材料中找到同樣的成分,并以一定比例進行調配,最終“復原”制成了這款無需咖啡豆的咖啡。

這種類似“分子料理”的咖啡制作工藝,不僅節省了種植咖啡豆所需的自然資源,還可以通過調配不同成分的比例,修改咖啡最終呈現的口感風味。比如,對于不喜歡咖啡苦味的消費者而言,Atomo Coffee可以調整成分,輕易地去除苦味,同時保留咖啡的香氣。

其他品類也已經開始嘗試采用逆向工程技術。分子烈酒制造商Endless West從植物、水果和酵母中提取關鍵風味和香氣分子,創造質量相似、成本更低的威士忌、葡萄酒和清酒。Endless West目前的主營業務是向酒飲品牌和制造商提供產品定制服務,通過提取分子來“搭建”客戶所需的風味口感,這種技術能以更低的成本,達到更高的定制效率。

美國食品公司Voyage Foods則用類似工藝推出了花生醬、巧克力和咖啡。該公司的花生醬并不含花生,而是由葵花籽、葡萄籽、鷹嘴豆、蕎麥、菰米制成。研發人員將構成花生醬的各種成分“存檔”之后,去其他更便宜的食材原料和加工副產品中尋找同樣的成分,最后將花生醬“復原”。除了有利于可持續以外,對花生過敏人群也可以享受到Voyage Foods的花生醬。

(三)更保鮮的過冷技術

當下,預制菜正在如火如荼地搶占消費者的餐桌。在對預制菜的討論中,經常被質疑的一點是,由于速凍技術的局限性,預制菜在被冷凍后,菜肴中產生的微小冰晶會破壞食物結構,進而破壞口感和鮮味,使預制菜始終無法比擬現炒菜肴的味道。

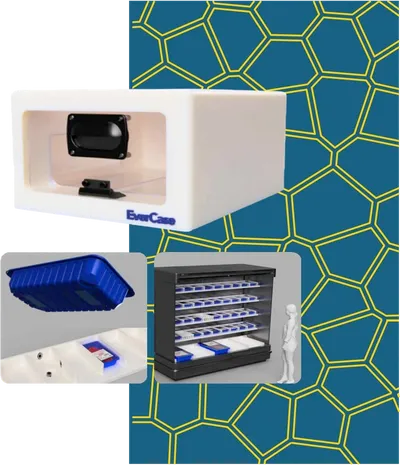

如今,速凍技術的最新進展,為解決預制菜的口味還原難題帶來希望。在2023年CES消費電子展上,初創公司EverCase提供了一種新型冷凍食品儲存裝置,可以延長農產品保質期,而不會將其冷凍成固體。

EverCase稱,借助其專利的電場和磁場技術可抑制冰晶形成,即使在0°C以下也不會形成冰晶(又稱“過冷技術”)。該公司還計劃與制冷制造商和其他OEM公司合作,將其過冷技術應用到冰柜和冰箱中。

二、包裝向善

包裝,聚焦“創新”和“設計”,連接“用戶”與“品牌”。除了提供好看的設計,助推產品的營銷賣點以外,近些年來,不少品牌也紛紛關注包裝對人的功能性,用科技感提供消費者最切實的關懷。

(一)以人為本,視障人士的包裝偏愛

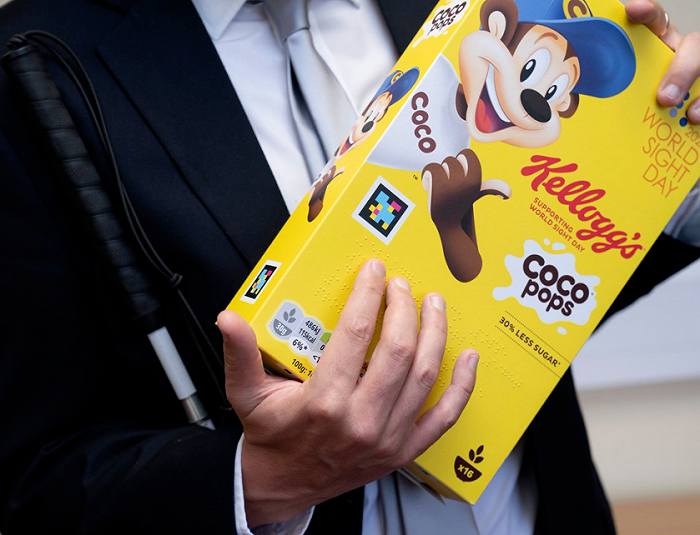

2022年12月,家樂氏宣布將在美國市場的產品包裝上應用NaviLens包裝技術。該技術采用了高對比度的彩色方塊圖形,使視障人士在距離3米外的地方仍可以通過手機掃描獲得產品信息。相較于需要精準對位的黑白二維碼,這一技術為視障人士的日常生活提供了極大的便利。

同時,想要讀取包裝上的NaviLens彩色二維碼,用戶還需要在智能手機上下載NaviLens應用,利用該應用掃描二維碼后,系統就會通過音頻的形式提供消費者指引,并向消費者介紹產品信息。NaviLens應用系統上線于2018年4月16日,自上線以來,已有超過1萬名用戶下載該應用。

目前,家樂氏分別在其玉米片、Special K、Rice Krispies和Crispix的包裝上應用彩色二維碼。2022年12月,NaviLens彩色二維碼也出現在了Coca-Cola 圣誕套裝上。

(二)加熱友好,高質量的保證

全球消費者對熱飲的需求正在迅速增長。根據GlobalData的研究,2014年至2019年間,50個主要國家/地區的飲品需求預計將按價值計算增長15%,按數量計算將增長22%。

但SIG在中國的消費者調查中顯示,72%想要喝熱飲的消費者對可用的加熱方法不滿意,消費者需要能夠快速加熱的新型液體包裝。

2022年11月,包裝解決方案供應商SIG開發了Heat&Go無菌包裝材料,使熱飲可以在微波爐中加熱。Heat&Go是用一種高阻隔替代品取代了標準無菌紙盒結構中的鋁層,在這種情況下,飲料可以在不影響產品質量的情況下進行微波加熱。

這種新結構的阻隔性能,可以保護產品免受外界環境中光、氧氣、氣味和水的影響。此外,Heat&Go的設計也考慮到了消費者的安全,它的結構可以保證飲料加熱至60°C時,也不會損壞封裝完整性,并且具有過熱時防止爆裂的安全特性。

這一技術在一定程度解決了消費者安全加熱產品的需求,保護了產品的風味和營養,同時也為熱飲開辟新的市場提供了技術支撐。

三、個性化營養

盡管個性化營養這一趨勢一直被提及,但現有產品距離實現更精細準確的服務,仍有相當一段距離。個性化營養解決方案仍在持續迭代,從基本的膳食和健康需求調查問卷分析,正走向更精細化的個人健康數據分析,并提供更整合的方案。

如今,健康監測設備正變得日益流行。結合移動和可穿戴設備、檢測技術,以及與不同領域公司的聯動合作,食品行業有望為消費者提供類似“千人千面”的個性化營養支持。

(一)獨特代謝反應信息收集

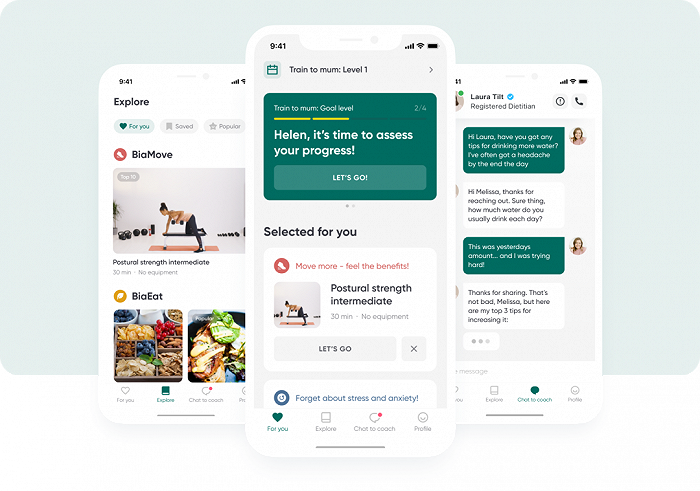

2022年11月,IFF宣布與英國個性化營養健康公司Salus Optima建立戰略合作,合作前期重點將聚焦代謝健康,包括肥胖、糖尿病前期、高膽固醇和高血壓前期等問題。

兩家公司將共同開發一個AI驅動的平臺,消費者可通過手機和可穿戴設備訪問信息,了解自己對食品、膳食補充劑、活動和睡眠的獨特代謝反應。該平臺借助Salus Optima的核心技術和IFF的健康配料組合,將為消費者提供個性化營養產品。IFF表示,個性化營養產品成功的關鍵在于,將科學支持、數據驅動的建議與行為改變技術相結合,并把品牌產品作為解決方案的核心。

IFF還將與品牌方合作,結合旗下益生菌、益生元、植物蛋白和纖維等配料組合,為消費者量身打造健康產品。

(二)腸道菌群基因組測序

腸道健康一直是近幾年健康領域的熱點。同時,越來越多研究表明,腸道微生物群與免疫健康、情緒健康等也有關聯。

不同個體的腸道菌群存在著明顯的差異,而不同的益生菌菌株也存在特異性。針對以上的個性化,Sun Genomics公司旗下Flore品牌則借助其全基因組DNA測序等技術,正通過分析個體腸道菌群以提供個性化的益生菌補充方案。該公司提供訂閱式服務,每4個月可免費做一次腸道菌群檢測,并結合檢測樣本分析和個人健康與飲食調查問答,提供個性化的配方。2023年1月10日,Sun Genomics公司還宣布與帝斯曼建立合作,將共同支持改善腸道健康。

四、智能增效

近幾年,技術成為了品牌和公司入局新消費的關鍵因素,從VR/AR、AI技術到區塊鏈、NFT(Non-Fungible Token,非同質化代幣),再到云端、元宇宙……新概念推動熱潮,吸引流量,也帶來了桎梏,這些被神化的詞匯似乎共同遵循著一條定律:概念超前,造價不菲,技術不成熟。

為破解困局,許多公司以技術祛魅為核心視角,將科技作為工具和輔助,專注高效化和便捷化,真正實現智能增效。

(一)食品分析,聚焦剪不斷理還亂的大數據

根據MordorIntelligence發布的《食品和飲料市場中的人工智能(AI)——增長、趨勢、COVID-19 影響和預測(2023-2028)》報告,2019-2024年,AI技術在亞太及澳洲地區一直呈現高速發展趨勢,美洲保持平穩增長。[2]

不難發現,AI技術在食品分析領域逐漸從空中樓閣轉為落地應用。2022年3月,IBM的hypertaste結合AI技術進行了味覺測試;4月,瑪氏與AI供應商PIPA合作,加速功能性食品的開發;10月,Brightseed利用AI平臺Forager發現了能夠支持腸道健康的大麻殼制成的膳食纖維。

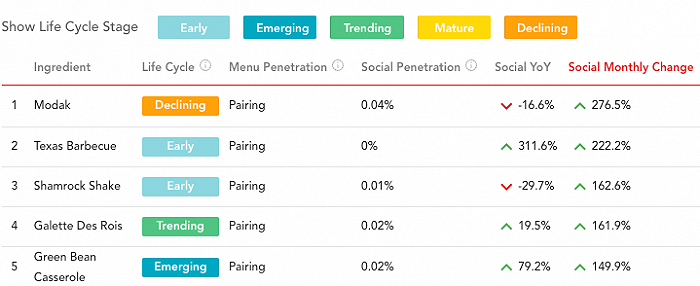

其中,以色列AI食品分析公司Tastewise,可以通過篩選大量在線數據以輔助判斷當下的消費趨勢。據FoodDive報道,該公司整合了超過220億次社交媒體互動、超過500萬份家庭食譜和超過100萬份餐廳菜單。[3]“海量數據”+“AI分析”使其更好地為消費品、香精公司和原料供應商提供解決方案。

2022年12月,Tastewise與Givaudan Marketing &Consumer Insights團隊針對“回答客戶簡報”項目進行合作,成功助其調研時間縮短10倍,回答簡報數量增加3倍,同時帶來額外的業務增長。

FoodBusinessNews稱:“人工智能的真正價值在于它能夠將大量數據轉化為連貫、相關和可操作的見解。”[4]從資本追捧到落地應用,一系列的研究成果真切地見證了AI技術在食品分析的蓬勃發展以及其帶來的無限潛力,而這其中剪不斷理還亂的大數據,也在一步步走向“連貫”。

(二)機器人掌勺,添油加醋也能自動化

除卻AI技術的應用加持,機器人也開始在食品行業嶄露頭角。其中消費端的機器人以便捷為宗旨,以期為客戶提供更好的服務。10月22日,據TechCrunch報道,烹飪自動化初創企業Jasper在高層住宅建筑區附近設立機器人廚房,向居民收取訂閱費和餐費。

相較于外賣和送餐,Jasper不僅提供精致菜單、新鮮烹飪和高質量食品,同時也在一定程度上緩解了勞動力和交付效率低下、家庭垃圾過剩等問題。

與Jasper有著異曲同工之妙的還有由Yo-Kai Express打造的自動拉面機。這款自動拉面機器人于2022年6月在日本首次亮相,短短半年后在日本新增50多個放置點,其中也包含高鐵站、機場等公共場所。

2023年,該公司推出其最新型號YKE Desktop,這是一款外形更小的終端設備,創始人Andy Lin表示:“該機器人可以安裝在任何地方——遠程辦公室、加油站、便利店、聯合辦公空間”。同時該機器配備了一個支持RFID的冰箱,最多可容納24碗拉面,在一定程度上提高了機器人的工作效率。

Jasper和Yo-Kai Express的兩款機器人都將餐飲的地點和場景固定在社區及公共場所,相比之下,不停科技推出的BOTIN Robot則將視角轉入家庭,加速AI智能化家居的進程。其嵌入式的智能烹飪系統、一機多能的小家電模型、無油煙的健康烹飪,可以提供給消費者良好的體驗。

同時,BOTIN Robot集精準閉環控制、菜品學習復刻系統、后廚SAAS系統于一體,擁有智能閉環溫控功能和16通道調味料高精度自動投料功能,可以精準控制烹飪過程中的溫度和調味料投放,自適應兼容環境差異和食材差異。[5]

五、食品廢棄管理

根據聯合國環境署統計,全球每年浪費近10億噸食物,約占食物生產總量的三分之一 [6]。與此同時,全世界卻有超過8.2億人正在忍饑挨餓。疫情以來,遭受饑餓和營養不良的人數不降反升。

食物浪費不僅給人類的生命健康帶來極大威脅,也給全球食品產業造成了巨大的損失。對于企業而言,監測食品廢棄物,監控庫存,也是在降低食品在供應鏈上的損耗。如今,出現了一些先進的食品管理技術,幫助企業將食品廢棄情況數據化、可視化,從而減少廢棄帶來的損耗。

(一)食物垃圾智能追蹤

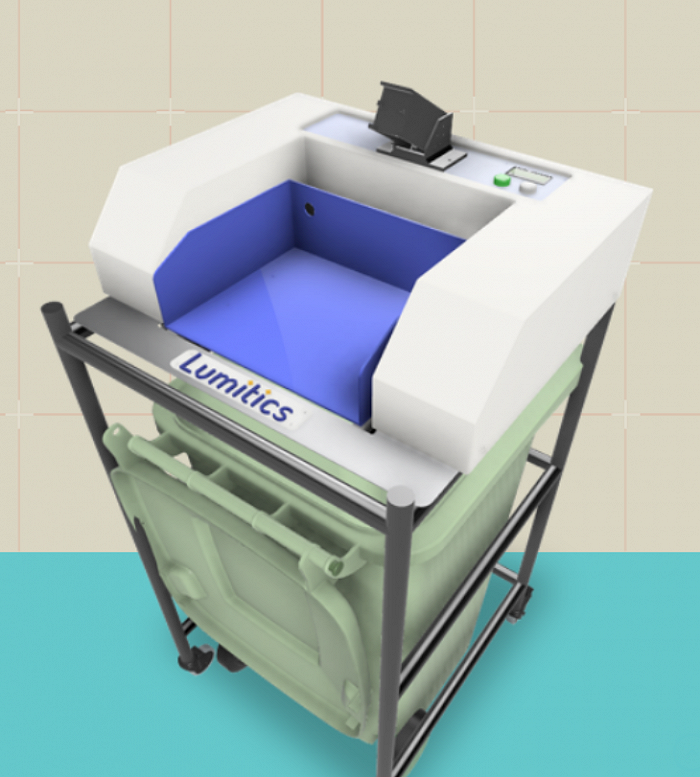

新加坡的一家初創公司Lumitics開發了一款名為“insight”的食物垃圾智能追蹤設備。“insight”配備了重量傳感器、攝像頭和AI圖像識別技術。使用者只需將設備安裝在垃圾桶上,之后,每次傾倒廚余垃圾時,“insight”便會記錄下食物垃圾產生的時間、數量和類型。Lumitics旨在通過這款設備,幫助餐廳和酒店的廚房管理人員更好地了解食物浪費情況,以改善食材采購計劃,優化菜單,減少浪費。

(二) 臨期食品的數字化管理

除了餐飲業產生的食物浪費,在零售業,像乳制品、肉類、沙拉等食品也會因為保質期較短,在臨期時容易積壓在貨架上,從而造成浪費。

為了解決這一問題,以色列科技公司Wasteless發明了一種AI動態定價技術。這一技術會根據食品的貨架期、庫存和消費者購買頻次等維度,對商品進行靈活的定價。商品越臨近保質期,降價幅度就越大,以鼓勵消費者購買。

對于零售商而言,Wasteless公司的動態定價技術有助于優化折扣策略,減少庫存壓力和食品浪費。Wasteless聲稱,使用其技術的超市已減少了30%的食物浪費,以及50%的折扣成本。對于消費者而言,該技術也能幫助消費者以更合理的價格購買商品,省下開支。

另一家來自保加利亞的公司,建立了一個專門搜尋和交易臨期食品的電商平臺——FoodChain。消費者可以通過該平臺,找到附近正在出售的折扣臨期食品,并下單購買。FoodChain的創造者們希望助力食品供需的精準匹配,減少食物浪費,也能幫助商家減輕食品積壓庫存產生的額外成本。

(三)食物浪費計算器

最后,令人吃驚的是,家庭產生的食物浪費甚至比產業端更多。歐洲議會曾披露數據,53%的食物浪費是在家里造成的。因此,重視家庭端的食物垃圾管理是解決浪費問題的關鍵。

配料開發商凱愛瑞便研發了一款食物浪費計算器。這款應用既適用于食品廠商,普通消費者也可以使用。消費者輸入家庭人口、地區、食物開支、計劃減少浪費食物的比例等基礎信息后,就能夠得知浪費的食物數量、省下的食物支出等信息,更清楚地了解到,減少食品浪費后帶來的積極變化。

六、萬物皆可再造

升級再造食品(upcycled food),指的是將一般被丟棄的原料或副產品,進行回收、加工后制作成新的食品。在可持續領域,升級再造食品具有廣闊的應用開發潛力。

根據Innova市場洞察的統計,截至2021年第三季度末,在過去5年,使用了升級再造原配料的食品飲料新品增長了122%。與此同時,消費者的接受度也很令人樂觀。根據Mattson Proprietary Research的調研,57%的消費者表示愿意嘗試帶有“升級再造”聲明的產品。83%的受訪者表示,升級再造食品飲料和傳統食品一樣有吸引力,不會覺得前者比后者更差。[7]

升級再造食品和配料的興起,也推動行業開始制定一系列標準和規范。2019年,一批升級再造食品公司成立了非盈利組織——食品升級再造協會(Upcycled Food Association,簡稱UFA),并于2021年推出了全球首個“升級再造”認證,用于標識含有升級再造成分的商品。

(一)用廢棄食材原料“原湯化原食”

來自奧地利的Kern Tec公司在桃子、李子和杏子等廢棄果核中發現了循環利用的價值。Kern Tec開發了獨特的工藝,能將果核加工成食用油、植物奶和涂抹醬等食品,以及面霜等化妝品。Kern Tec在奧地利的工廠已經回收加工了超過1500噸果核,加工后不僅用于自有品牌Wunderkern產品的生產,還會供應給合作的食品及化妝品企業,以生產相應產品。

以色列公司Cajú Love用腰果研發了一款植物肉。不過他們利用的可不是我們平時所吃的腰果,而是腰果的果實部分——腰果蘋果。

我們平時吃的腰果,其實是腰果的果核。它的果實部分長在果核上方,形似一個倒掛的蘋果,俗稱“腰果蘋果”,就像下圖一樣。

腰果蘋果由于本身不耐儲存,因此幾乎不會在市場上銷售。所以,腰果被采摘后,腰果蘋果往往只能被丟棄。

Cajú Love以這種腰果蘋果為原料,將其加工制作成了富含膳食纖維、蛋白質和礦物質的替代肉,具有如同雞絲一般的質地口感。除了大豆和藻類,植物肉的原料版圖又向外擴充了一大步。

新銳食品公司Rind Snack則致力于開發一種能保留果皮果殼的水果脫水技術,并制作出各種果味零食。Rind Snack于2022年推出的海鹽椰子脆片、桃子薯片等零食,均在產品加工時保留了果皮,在盡可能完整保留水果營養的同時,也減少了資源浪費。

(二)用途廣泛的升級再造配料

從廢棄食材回收再造的新原料,不僅可以重新加工制作成食品飲料,也可以應用到化妝品、保健品、香水、服裝等商品的生產中。不少供應商洞察到了升級再造配料廣闊的應用前景,加大力度探索新的升級再造材料。

2022年,IFF有兩款配料獲得了UFA的“升級再造”官方認證。其中一款產品是Go-Less Men,提取自南瓜籽,用于改善男性泌尿功能。另一款配料Soy Life是IFF提取自大豆胚芽的異黃酮成分,可應用于保健品和營養品中,用于改善中老年人皮膚和骨骼健康。據IFF官網介紹,IFF旗下目前已經有11款配料獲得了“升級再造”的認證。

來自土耳其的Ottan Studio以將食物和園藝廢棄物轉化為生物復合材料而聞名。這家公司將過期大米、蛋殼、橙皮、落葉等生物廢料,回收再造為用于制造家具、裝飾品和裝修材料的生物復合材料。

七、溯源而上

解決食物短缺和可持續發展問題,另一個“開源”的路徑,在于改造食物的源頭,即農業技術的升級。

峰瑞資本曾在《人類未來,吃什么?》一文中指出,隨著產業下游的電商、物流、倉儲等行業競爭日趨激烈,未來食品飲料行業的創新演進方向,將逐步向農業、養殖業、原料制造等中上游發展,創新將越來越往“上”走。[8]

聯合國糧食及農業組織(FAO)預計,到2050年,人類需要多生產60%的食物才能養活我們所有人。增產和可持續的課題,需要農田牧場里的一系列技術創新來應對。回顧2022年,如今的育種、栽培、施肥、養殖等環節,已經成為融合AI、基因編輯、數字化、自動化等一系列高精尖技術的領域,也出現了更多應用落地的產物。

(一)農業可持續,從一粒種子開始

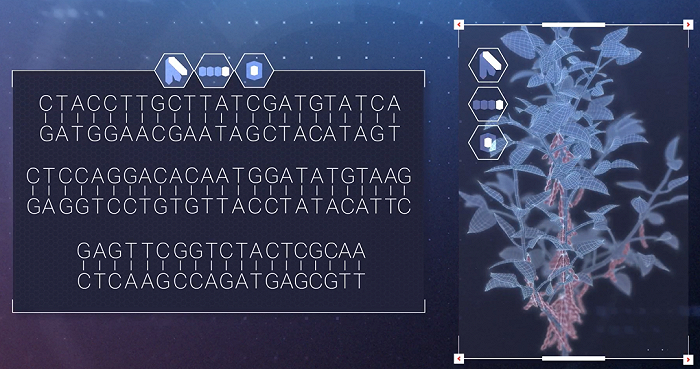

美國農業科技公司Inari建立了一個基因編輯育種平臺SEEDesign,能利用基因編輯工具對作物種子進行“設計”。據Inari介紹,其基因編輯技術能同時編輯多個基因,結合生物學、AI和軟件工程等學科,能將大豆產量提高20%,玉米產量提高10%,同時減少40%的用水量,玉米對氮的消耗減少40%。2022年10月,Inari公司獲得了1.24億美元的E輪融資。

經過“設計”階段以后,一顆種子還需要一段時間慢慢發芽長大。但如果能提前篩選出“基礎更好”的種子,就能縮短培育出優質作物的周期了。

為了解決“應該種什么種子”的問題,科技公司Seed-X開發了一種種子分析技術——GeNee。GeNee集成了計算機視覺、AI深度學習和圖像分析技術,能根據關聯的質量屬性指標,對種子的質量進行評價。這一技術于2022年在Nature旗下期刊上公開發表。此外,Seed-X也注重軟硬件結合,目前已推出GeNee Detect種子檢測儀、GeNee Sorter種子分選機(號稱全球第一臺AI驅動的種子分選機)等硬件設備。

(二)長得快、耗能少的“超級作物”

美國農業公司Fyto,結合水生栽培技術、自動化以及機器人技術,培育了一種“超級水生植物”。這種植物通過水培生長,因此不占用土壤資源。它也不通過種子發芽生長,而是以類似無性繁殖的方式生長。

同時,Fyto的自動化機器人平臺全程監控植物的生長,及時添加養料,并在成熟時收割。據Fyto介紹,這種“超級植物”在受控制的栽培環境中生長速度極快,每隔幾天就可以成熟一批,并持續一整年。

目前,Fyto的水生植物主要用來作為飼料。與傳統作物相比,這種水生植物的用水量能夠減少5-10倍,使用的土地面積減少10-20倍,同時還比傳統作物多提供每英畝10-20倍的蛋白質。據TechCrunch報道,Fyto正在打造一個包含不同作物的生物資料庫,未來將會開發能提供更優質營養的農作物,進入人們的餐桌。

(三)擺脫進口,中國豬“芯片”技術的突破

中國是全球最大的生豬養殖國,一年要消耗近7億頭豬。然而,國內養殖的生豬,90%都是國外品種。種豬就好比芯片,是產出好豬肉的核心基礎,在種豬供應上極度依賴進口,便會面臨被“卡脖子”的風險。

2022年,西北農林科技大學的科學家經過十年技術攻關,成功培育出第一代抗病毒多基因編輯仔豬。通過自主掌握的生物分子細胞技術,培育的仔豬不僅能抵抗病毒,而且由于敲除了抑制瘦肉生長的基因片段,能長出更多瘦肉。這一技術成果,標志著我國生豬產業基因編輯生物育種技術達到世界先進水平。

此外,華南農業大學教授、中芯種業董事長吳珍芳教授,率領團隊基于自研的種豬全基因組選擇技術,開發出一款能測定種豬質量的基因芯片。這種芯片能篩選出優質的種豬,從而提高育種效率,并打破了國外基因芯片的壟斷。2022年10月,溫氏股份全資子公司廣東中芯種業引入23.3億戰略融資,公司估值超100億人民幣。

八、替代蛋白:聚焦商業化

縱觀全球食品技術的發展態勢,替代蛋白仍將成為食品創新備受矚目的一大方向。蛋白替代的原料來源版圖進一步擴充,動物細胞培養和精準發酵技術也在追求優質蛋白質的道路上不斷發力。

另一方面,2022年的植物基行業在商業化上遭遇“寒風”不斷。根據咨詢機構New Nutrition Business對歐美100家植物基品牌的調研發現,有盈利跡象的公司寥寥無幾,銷售增速最快的公司往往也是虧損最快的公司。[9]

美國“植物基第一股”別樣肉客在2022年第三季度虧損超過1億美元,2022年已經歷了兩輪裁員,裁員比例占總員工約20%。全球最大肉制品企業JBS在2022年9月關閉了一家在美國專門生產植物肉的工廠。加拿大最大肉制品企業楓葉食品在2022年11月的收益報告中公布,旗下植物基部門Greenleaf Foods商譽減值1.9億美元。

究其原因,如今的植物基產品還是無法滿足消費者對口感、味道和價格的要求。除了更新奇的原料和工藝以外,替代蛋白產業需要重新關注消費者價值,用技術打造更具性價比的產品。

(一)植物蛋白+3D打印,創造更逼真的植物基海鮮

對于植物基海鮮生產商而言,用植物蛋白替代魚肉,能夠在提供同等優質蛋白質的基礎上,避免魚肉中的汞等重金屬殘留物。然而,由于魚肉本身的復雜結構,用植物蛋白原料還原整條魚肉質感的難度極大,傳統植物基魚肉都會制作成魚糜狀,以炸魚排等形式出售。

如今,幾家走在前沿的植物基海鮮企業,結合替代蛋白和3D打印技術,制作了更為逼真的植物基整切魚。來自奧地利的Revo Foods公司推出了一款素煙熏三文魚。這款植物基魚肉使用的植物蛋白原料由豌豆和藻類混合而成。Revo Foods使用了3D打印技術,最終亮相的素魚肉在外形和口感上非常逼真,并富含蛋白質、Omega-3脂肪酸和維生素D等營養元素。

另一家初創公司Plantish,同樣使用3D打印技術,生產出味道、口感和營養上和真實三文魚相似的素整切三文魚,并可按煎、炸、烤等和一般魚類相同的方式烹飪。憑借這款產品,Plantish在2022年已融到1245萬美元種子輪資金,是當時替代海鮮市場最大的一筆種子輪融資。[10]

(二)蛋白替代+脂肪替代,打造更像肉的植物肉

怎么能把植物肉做得更像肉呢?由于植物肉由植物基原料構成,本身不含動物性脂肪,如果缺少脂肪,就導致了品嘗植物肉時,少了真肉一般細膩多汁的口感。植物肉行業普遍的脂肪替代方案,是添加椰子油、葵花油、菜籽油等植物油脂。然而,植物油脂口感不如動物脂肪,在烹飪過程中分解更快,始終無法提供和真實肉制品媲美的口感。

為了進一步改善口感,植物基行業開始關注起了人工培育脂肪技術,“植物蛋白+人工培育脂肪”的配方組合逐漸形成趨勢。

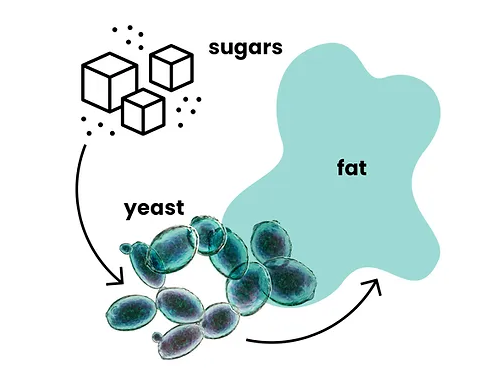

Melt&Marble是瑞典一家致力于發酵合成脂肪技術的公司。在一般的發酵過程中,酵母細胞消耗糖分產生酒精。Melt&Marble改造了酵母細胞的新陳代謝過程,讓酵母消耗糖分后產生脂肪。此外,就像人工育種一樣,Melt&Marble通過合成生物學工具修改酵母特性,再不斷測試迭代,從而實現可以定制化的脂肪成分。

來自英國的Hoxton Farms則專注于細胞培養脂肪技術。這家公司結合AI和數學模型創建生物反應器,從動物干細胞中生產培養脂肪。新加坡初創公司ImpacFat則利用魚細胞培養脂肪,培育出富含omega-3脂肪酸的魚脂肪組織。

植物基企業也正在開啟與人造肉公司的跨界合作。2022年11月,荷蘭人造肉企業Meatable宣布,與新加坡植物基公司Love Handle合作,共同出資600萬美元,在新加坡共同建立世界上第一個混合培養細胞肉創新中心,預計于2023年落成。

為了打造更真實的肉制品質地和口感,植物蛋白和各種微生物合成技術已經開始打破各自的界限,未來的植物基食品將很可能朝著混合肉(hybrid meat)的方向發展。

(三)動物細胞培養肉進一步獲得認可

在替代的蛋白的另一個技術方向上,動物細胞培養肉在全球監管方面取得了新進展。2022年11月,UPSIDE Foods的細胞培養雞肉獲得了美國FDA許可,這也是在美國首個監管通過的細胞培養肉。目前該公司正在等待美國農業部批準,來向消費者提供其細胞培養雞肉。

回看國內,2022年11月底,周子未來宣布其細胞培養肉首次進入百升級生物反應器試生產階段,這也將加快國內細胞培養肉進入規模化生產。

(四)精準發酵技術擴展商業化,同時成為更多配料來源

發酵并非新技術,但發酵技術正在當下成為更多食品配料的新來源,尤其是在替代蛋白領域。其中,精準發酵(precision fermentation)既能夠提高配料產量、創造新型配料,還能減少對環境和能源的消耗,正成為上游公司的關注熱點。

(注:精準發酵一詞是RethinkX創造的術語,指使用微生物宿主細胞作為細胞“工廠”,生產特定功能配料,尤其是那些可以增強或實現植物蛋白、動物細胞培養和微生物生物質最終產品的配料。[11] 這一過程涉及對微生物進行“編程”改造。)

在2022年,ADM與通過精準發酵生產酪蛋白的公司New Culture建立戰略合作,再次擴大其乳酪等替代乳品的規模。恒天然與帝斯曼則宣布合作建立初創公司,加速其精準發酵技術生產的蛋白衍生品的開發和商業化。2023年1月9日,菲仕蘭食品配料宣布與生物技術公司Triplebar Bio Inc.合作,將利用精準發酵大規模生產蛋白質,為生命早期和成人提供健康和營養支持。

Perfect Day是應用精準發酵的代表企業,借助該技術生產了非動物來源的乳清蛋白,并持續與乳企合作開發落地產品,此前已經推出了人造奶、人造奶酪、人造冰淇淋等產品。2022年,該公司與瑪氏合作推出含非動物來源的牛奶巧克力后,又與雀巢合作開發了非動物來源的乳制品Cowabunga,產品已進入市場測試階段。

近幾年,除了乳蛋白外,各家公司還借助精準發酵,已生產出非動物來源的蛋清蛋白、膠原蛋白等。2022年,Turtle Tree首次產出了非動物來源的乳鐵蛋白。而在國內,目前主要生產人造乳蛋白的昌進生物,在2022年2輪融資累計已募集近2億元,該筆資金將用于加速其規模化生產。

此外,發酵技術還成為了更多食品配料的來源。如上文所介紹的,發酵技術已被用于生產脂肪。蜂蜜、新型甜味劑、色素、血紅素蛋白等配料也已進入精準發酵的應用領域內。

比如,天然提取困難的高倍甜味劑甜味蛋白,近幾年正在借助精準發酵技術擴大商業化生產規模。合成生物學、AI技術和精準發酵技術的結合,將有望繼續提供更多新型配料和產品的解決方案。盡管在監管和商業化發展上還存在不確定性,但從長期而言,精準發酵仍充滿前景。

九、結語

進入疫情后的新常態,食品行業更需要保持韌性以應對不確定性帶來的多重挑戰,而食品技術將成為不可或缺的秘密武器。

令人欣喜的是,在市場趨勢預測、新配料發現、新產品開發、燈塔工廠建設等方面,AI、大數據等新興技術不再如空中樓閣,而是以回歸本質、創造價值、可持續的商業化成為行業中應用的現實,甚至成為日常事物。更多食品技術已在全球可持續發展、消費者體驗升級和企業成本效率優化中展現出新的前景。

我們也相信,未來技術的持續迭代和新技術的誕生,將長久而深刻地解決全球食品行業面對的危機,為行業格局帶來變革。

參考來源:

[1] Gill Hyslop: How Snacking Habits Have Shaped Up in 2022,2022年12月20日,FoodNavigator

[2] Artificial Intelligence (AI) in Food and Beverage (F&B) Market (2021 - 2026) ,2021年2月,Mordor Intelligence

[3] How Tastewise uses artificial intelligence to bridge the gap between consumers and food trends,2022年8月8日,FoodDive

[4] How AI is accelerating front-end innovation,2022年8月31日,FoodBusinessNews

[5] 《36氪首發|「不停科技」獲近千萬美金Pre-A輪融資,用“硬件+內容”打造美食機器人》,2022年11月13日,36氪

[6] UNEP Food Waste Index Report 2021,2021年3月4日

[7] Innova's Recent Market Research on the Upcycled Food Industry,2022年7月28日,regrained.com

[8] 《人類未來,吃什么?》2022年12月30日,峰瑞資本

[9] Katy Askew: Plant-based Brands Accused of Creating " a Category Failure, Maybe One of the Biggest in Food Industry History,2022年9月8日,FoodNavigator

[10] Amy Buxton: Plantish Nets $12.45 Million, Alt Seafood’s Largest Seed To Scale Ultra-Realistic Salmon,2022年3月23日,Green Queen

[10] Liz Specht,Tiny Organisms, Huge Potential,2020年12月1日,IFT

[11] Top 10 Agriculture Trends, Technologies &Innovations for 2022,StartUs Insights

[12] Flora Southey: Plant-based Alternatives Won't Cut It, Argue cell ag Innovators:"Consumers Are Unwilling to Compromise on Sensory Experience",2022年10月18日,FoodNavigator