文|娛樂資本論 肖三軍

國漫又崛起了?

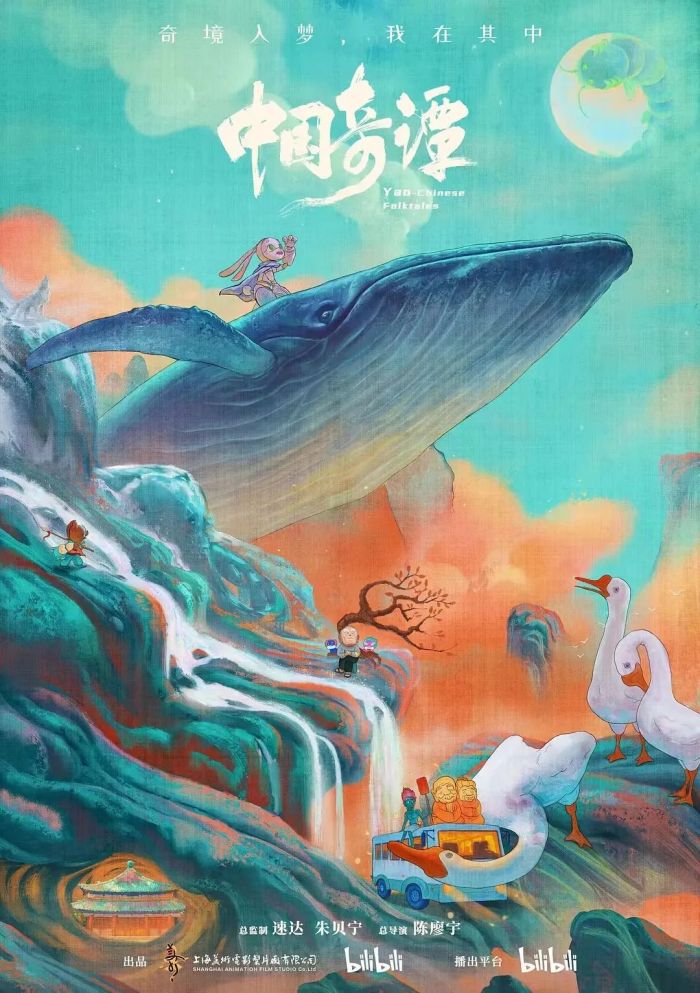

2023年伊始,一部名為《中國奇譚》的動畫自播出后口碑不斷發酵。因其巧妙融合了中國傳統審美的元素,迥異與美漫和日漫,有一種濃郁的中式美學風格,因此很快獲得了大量贊譽,不少觀眾認為《中國奇譚》已然成為今年國漫崛起的標志。

國漫領域最近很熱鬧。早于《中國奇譚》,《三體》動畫已于去年年末開播,由于兩部動畫同期都處于播出中,難免被拿來互相比較。河豚君發現雖然《三體》的豆瓣評分要低于《中國奇譚》,但其播放量要超過后者。截至撰稿時,《三體》動畫在B站已播出6集,總播放量已經達到了3.2億,集均播放量5300多萬。而《中國奇譚》在B站已播出3集,總播放量為5600多萬,集均播放量為1800多萬。扣除其他途徑的播放量,僅從B站來看,《中國奇譚》的熱度和出圈程度,其實并沒有想象中的那么大。

對《中國奇譚》的贊美是五花八門的。“夢回童年”是一種說法,中國版《愛,死亡和機器人》(以下簡稱《愛死機》)則是另一種夸法,而在國漫崛起的背景下,以這樣一部動畫來承載中式美學的復興,有些超出了作品本身的承受能力。

可以理解觀眾們渴求優質國漫的心情,特別是在《三體》表現不盡如人意的時候,《中國奇譚》冒出來了,它的故事和畫風令人熟悉,背后還站著上海美術電影制片廠(以下簡稱上美影)這樣帶有童年濾鏡的存在,對其不吝溢美之詞是順理成章的。但是泛濫的贊美同樣也是脫離實際情況,《中國奇譚》給國漫帶來了一些新的探索,但是對于國漫的整個工業體系來說,它無疑承載了過高的期望。

曾經遠去的輝煌,如今落寞的現實

聊《中國奇譚》繞不開上美影的存在。

作為《中國奇譚》的出品方之一,上美影有著無比輝煌的歷史。從《大鬧天宮》到《小蝌蚪找媽媽》,從《九色鹿》到《天書奇譚》,由上美影打造的一大批中國動畫,以其高質量的水準,富于民族性的美學特點享譽世界,形成了動畫里的“中國學派”。

從源頭追溯,“中國學派”的發軔之作應當是1956年的《驕傲的將軍》。當時上美影的廠長特偉提出了“探索民族風格之路”的口號,而他本人執導的這部作品則大膽借鑒京劇舞臺元素,引入了琵琶曲《十面埋伏》,正式開啟了中國美術片民族化的道路。到了1960年的《小蝌蚪找媽媽》,更是把水墨畫這一風格引入動畫,所謂“創造驚鬼神”,這樣完全中國式的審美令上美影在國際上名聲鵲起,也打響了動畫領域“中國學派”的名聲。

此后上美影再接再厲,陸續推出了以《豬八戒吃西瓜》為代表的剪紙類動畫,《聰明的鴨子》為代表的折紙類動畫,《嶗山道士》為代表的木偶類動畫,可謂百花齊放。到了八十年代,上美影又推出了一批高質量的作品,像《哪吒鬧海》、水墨動畫《山水情》等等。

由這些動畫作品可以看出,“中國學派”提倡的中式美學特征:即從傳統文化中大量汲取元素,側重寫意、寫神,以留白和虛化的方式帶給觀眾遐想空間,配樂多以民族樂器為主。這些動畫作品滋養了一代又一代人的童年,但有一個前提,那就是這些作品由國家買單,是計劃經濟的產物。

對于當年的動畫片是有規定的,全國每年的生產總量在300到400分鐘之間,大部分生產任務下達給上美影,對于超出的部分不會額外增加收購,這就導致了上美影集中資源去完成生產任務,對額外生產缺乏興趣。

以《哪吒鬧海》為例,其片長不到70分鐘,就動用了徐景達、嚴定憲、王樹忱3位導演,42位動畫工作人員,3個攝影師以及眾多技術人員和輔助人員參加制作,前后共花費1年零3個月時間,繪制5萬多張畫稿,這樣打造出來的藝術品,其實是不惜工本的。

就拿水墨動畫片來說,它本身的拍攝工藝極為復雜,需要耗費大量的精力和時間,同樣的時長,可以拍四五部普通動畫。在藝術上確實是了不起,但是以成本來說,實在是不劃算,在統購統銷的年代,還能靠國家買單,而面對市場經濟自負盈虧之后,對比產業化日趨成熟的日漫,上美影就毫無勝算了。

80年代后期,上美影的人才開始大量流失,陸續南下深圳成為了國際動畫產業的螺絲釘。其直接原因是收入問題,南下每月數千元的收入顯然比一百多元的工資有吸引力。1995年,原有的美術片統購包銷政策被徹底取消,自此,上美影被完全推入市場經濟的大潮中,雖然也有過像《寶蓮燈》的嘗試,但整體的衰落已不可避免。

曾經闊過變成了人們對上美影輝煌的追憶。影迷們津津樂道于《鐵扇公主》影響了手冢治蟲,讓投身動畫行業的他創作出了《鐵臂阿童木》,大談手冢治蟲造訪上美影時朝圣般的心態……反復講述這些故事的背后,是上美影逐漸落寞的現實處境:手握大量IP,卻再沒能推出一部有昔日風采的作品。

(手冢治蟲造訪上美影)

從這個意義上講,《中國奇譚》已經算是上美影近年來難得的出圈作品了,雖然這不是完全由上美影打造的作品。顯然觀眾并不介意區分這些細節,還有什么比童年記憶重回當下更令人激動的。就這樣,《中國奇譚》帶著懷舊的情緒,站在了巨人的肩膀上,收獲了爺青回的歡呼。

中式美學復興,國漫能支棱起來嗎?

在對《中國奇譚》的所有贊美里,對其對標《愛死機》的期待和中式美學的褒揚是非常典型的兩種看法。

八個故事,互不關聯,以單元短片的形式組成,乍一看確實和《愛死機》很像,但也僅僅是表面相似而已,這兩者完全是兩類產品。在《愛死機》每季故事背后,是依靠來自世界范圍內動畫工作室和一流人才作為支撐,這是Netflix借助其雄厚資金對全球動畫市場的“掐尖”。

財大氣粗的Netflix對《愛死機》項目的寬松是促使其成功的一大因素。從企劃到搬上熒屏,整個項目花費了數年時間,充斥著大量實驗性的手法和技術,并非是迎合市場的產物。這樣的寬松環境是國內市場無法實現的,更何況其背后依托著極為成熟的工業體系。

反觀《中國奇譚》,上美影的幾位顧問出力不小。其中常光希擔任過上美影的廠長,參與了《大鬧天宮》下集的攝制組,在《哪吒鬧海》中擔任原畫,導演了1999年的動畫《寶蓮燈》。周克勤也擔任過上美影的廠長,同樣參與了《大鬧天宮》下集的拍攝,作品包括《葫蘆兄弟》《猴子撈月》等等。凌紓作為編劇,先后創作了《嶗山道士》(改編自《聊齋》)、《眉間尺》(改編自《搜神記》)、《百鳥衣》(改編自壯族民間故事)等動畫作品。貢建英,擔任過上海美術電影制片廠策劃創作部主任。姚光華則是《舒塔和貝克》的導演之一,《寶蓮燈》的作畫監督。

山清水秀 ai作圖 創意by娛樂資本論 茶茶

從顧問們的履歷能夠看出來,他們的創作經驗在《中國奇譚》中得到了很大的發揮,很多元素的運用都給人似曾相識之感,像對于傳統元素的運用,對于改編選材的把握等等。這些老一輩專家的經驗極為寶貴,無法輕易替代的,這就使得《中國奇譚》無法像《愛死機》那樣做到每推出一季都有新的工作室加入,因為老專家是有限的。《中國奇譚》的這種依賴讓它更接近作坊生產而非體系化運作。

工業體系的建立絕非一朝一夕可以完成,但美學傳統可以逐步重拾。第1集《小妖怪的夏天》挖掘《西游記》元素,在第2集《鵝鵝鵝》中的狐貍,明顯致敬了《天書奇譚》的那只狐貍,而最后隨風而逝、化鶴而去的耳環,更帶有十足的遐想空間。在第3集《林林》中,配樂中運用的塤、簫、笛等民族樂器,這些在以往上美影的作品里都有過成功的實踐,這也是很多觀眾覺得《中國奇譚》在美學風格上似曾相識的原因。

上美影有一個傳統,“不模仿別人,不重復自己”,這點對于如今的國漫來說很有啟迪。不是說把水墨、剪紙、皮影一類的民族元素拍成動畫就叫中式美學復興了。在故事的講述中有沒有做到藝術的升華,畫面的留白,配樂是否跟故事貼合等等,都是需要注意的問題。畢竟單純復刻過去的輝煌是沒有前途的,也不應該成為中國動畫的出路,而中式美學復興這樣的大詞,也絕非一部動畫所能支撐起的,只能說它是國漫努力的一個方向,國漫想要支棱起來,功夫不光要下在美學上。

國漫崛起還需探索,建立工業化體系前路漫長

上美影的衰落實際上造成了一個傳統的缺失,導致國漫在學習對象上只能模仿國外。學美漫,學日漫,模仿了一圈,經歷了一系列探索試錯之后才摸到門路。而《中國奇譚》同樣能看出強烈的探索之感。

第1集《小妖怪的夏天》挖掘的是《西游記》。劍走偏鋒講述了一個“打工人”的寓言,加上結尾溫柔的反轉,讓人看完之后頗受感動。第2集《鵝鵝鵝》取材于《續齊諧記》里《鵝籠書生》的故事,本來是外來佛教故事的本土化變種,其層層嵌套的故事模式非常有趣,畫風上也能看出濃郁的哥特風。第3集《林林》比起前兩集就不那么中式美學,更類似普通的3D動畫。

從已播出的幾集能看出《中國奇譚》對動畫本身的探索,不光是技術上的表現形式,還有對故事的改編問題。如何針對傳統志怪進行現代化改編值得探討,如果《中國奇譚》這條路走得通,那么從《三言二拍》到《聊齋志異》,從《子不語》到《虞初新志》,這些中國古典文學里將有一座龐大的富礦等待開發。向傳統乞靈,未嘗不是當下國漫的突破口,畢竟票房最高的動畫電影還是講哪吒的。

在剩下的故事中,《玉兔》、《飛鳥與魚》能看出民間傳說的影子,《小滿》則屬于二十四節氣之一,也屬于傳統文化,都在能引起觀眾期待的范疇。因此在《中國奇譚》還沒有全部播完之前,大可以先放下先入為主的評判,享受如開盲盒般的驚喜。

至于復興中式美學的重任,不妨留給別人,因為《中國奇譚》畢竟是一個中小體量的項目,如果強行稱其代表了國漫崛起,預示了中式美學的復興,恐怕有捧殺之嫌。中式美學的輝煌依賴于工業體系的支撐,有當年上美影工業體系的群策群力,才有“中國學派”的佳作迭出。而如今上美影的整個體系因為人才流失已經遠不如當年,想重現往昔的榮耀,還有很長的路要走。畢竟從作坊生產到成體系的工業化,不是一兩部作品能一蹴而就的。

早年間,上美影拍過一個動畫短片叫《咕咚來了》,里面講述了一個名為“咕咚”的怪物震動了整個森林,最后才發現那不過是木瓜掉進水里的聲音。這些年國漫崛起的聲音一直在喊,但高質量的作品其實并不多,我們還是應該嘉許《中國奇譚》這份實驗探索的勇氣,這是在幫國漫趟路。希望國漫崛起是實打實的,而不是新時代的咕咚來了。

來源:微信公眾號