文|智東西 云鵬

編輯|漠影

2022年年底高通第二代驍龍8和聯發科天璣9200兩顆旗艦手機芯片的發布,一定程度上改變了不少消費者對于“安卓芯片”的固有認知。

安卓手機芯片的部分性能,第一次追上并反超了同年蘋果公司最新的A16芯片,在蘋果一直鮮有對手的“能效比”上,也實現了較為可觀的領先。

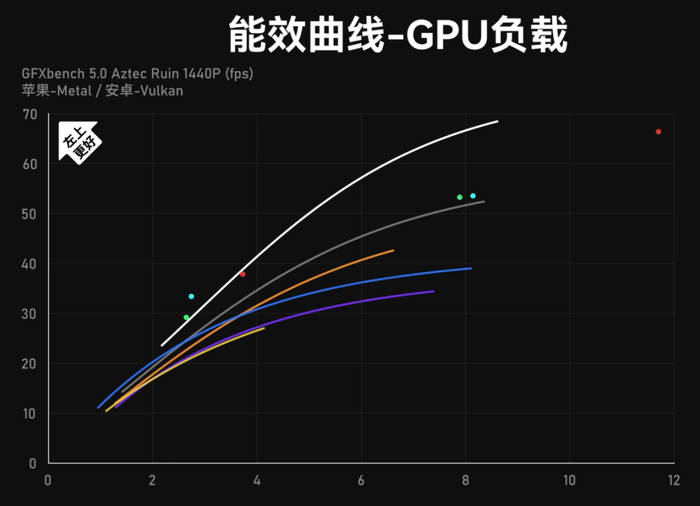

根據媒體實測數據,在GPU方面,第二代驍龍8的峰值能效領先蘋果A16的幅度還是比較明顯的,而聯發科天璣9200也在GPU峰值性能上也要高于A16,但功耗相對較高。

▲各旗艦手機芯片GPU負載能效曲線及能效點(最上方白色曲線為第二代驍龍8,綠色點為蘋果A16,紅色點為天璣9200),來源:極客灣

雖然兩者與A16在CPU理論性能上還有差距,但在考驗CPU和GPU整體性能的游戲實際表現中,第二代驍龍8的功耗表現已經與蘋果A16十分接近了,比如在《原神》游戲測試中,第二代驍龍8和A16的功耗都在5W左右。

2012年蘋果A6確立移動芯片霸主地位、高通聯發科緊追猛趕的態勢維持十年后,兩大安卓芯片巨頭終于追了上來。此前由于性能領先幅度過大,蘋果A系芯片一直被不少人調侃為“外星科技”,今天,蘋果也有了一絲緊迫感。

因此,說2022年是安卓手機芯片走到“里程碑”的一年也不為過。進入智能手機時代十余年,蘋果A系芯片第一次被安卓芯片反超。

在高通、聯發科手機芯片逆襲蘋果背后,從追趕到反超,今天的成果是如何一步步取得的,在核心技術層面,他們抓住了哪些關鍵點?而蘋果面對這兩位老朋友的起勢,能否重奪自己昔日的領先地位,解決芯片團隊的“內憂外患”?

在智能手機技術創新愈見乏力的今天,頂級手機芯片的較量,或許仍是最大看點。

01.從“火龍”到“神U”,可能只差“幾納米”的事

翻遍各類關于第二代驍龍8、天璣9200和A16的對比測試,出現頻率最高的一個詞莫過于“能效比”。的確,在今天移動芯片乃至整個芯片賽道各路選手的較量中,能效比都成為了重中之重。

在PC領域,英偉達的GeForce RTX 4090 GPU在功耗與上代旗艦基本相同的情況下,實現了最高2-3倍的游戲性能提升。高通和聯發科的這兩顆旗艦芯片,其GPU的能效比提升也幾乎都接近了50%。

細看這些能效比表現出色的芯片,他們無一不在制程工藝和芯片架構上進行了重要升級,這也是高通和聯發科芯片能夠實現逆襲的關鍵點。

1、栽過跟頭、吃過甜頭,芯片巨頭與工藝和架構相愛相殺

一直以來,半導體芯片制程工藝的進步都是推動芯片性能提升的關鍵因素,而芯片架構改進則更多考驗的是設計廠商自己的功底,也是提升芯片性能不可或缺的一環。

工藝和架構對于芯片來說究竟有多重要?從高通在工藝和架構上“栽過的跟頭”和“吃過的甜頭”來看,我們已能略知一二。

比如提起高通在芯片工藝上吃過的虧,不少人都會想到“火龍”一詞。從2007年高通首款“驍龍(Snapdragon)”處理器問世以來,“火龍”一直被用來形容在功耗上“翻車”的高通驍龍芯片。

2013年,蘋果發布了首款64位手機芯片A7,性能直接翻倍,而聯發科芯片的“多核”策略也取得了一定成果。

在種種外部壓力下,高通在2014年選擇做一次激進的嘗試,將CPU從4核心一躍升級為8核心,并選擇直接采用Arm公版架構,沒有使用自研架構,GPU規格也進行了大幅升級,最終做出了驍龍810這顆芯片。

當時的臺積電20nm工藝性能似乎無法支持這樣豪華的“堆料”,最終量產后,驍龍810的發熱量十分驚人,其A57大核的單核功耗甚至可以達到5W。作為對比,當時整顆蘋果A7芯片日常使用的峰值功耗不過5W左右。

當年的小米Note頂配版、樂視超級手機1Pro和Max、索尼Xperia Z4、和HTC one M9等機型均采用了這款芯片。

初代“火龍”810成為當時不少手機廠商和消費者的共同記憶。

次年,高通匆忙將Arm公版架構改為自研的Kryo 64位CPU架構,CPU重回4核,同時轉向與三星合作,采用了三星14nm FinFET工藝,推出了驍龍820。但不知是否是架構工藝同時大改,加之當時手機散熱系統普遍表現不佳,驍龍820在功耗上面依舊表現不佳,一度被稱為“二代火龍”。

時間來到較近的2020年,采用三星5nm工藝的驍龍888,其CPU和GPU功耗大幅提升。相反,同時期一樣采用A78架構的聯發科天璣8100使用了臺積電5nm工藝,能效比表現則非常優秀,甚至被稱為是“一代神U”。

與驍龍888類似,2021年發布的高通驍龍8與聯發科天璣9000幾乎采用了相同的CPU架構,在工藝選擇上,驍龍8采用了三星4nm工藝,而天璣9000則使用了臺積電4nm工藝。最終驍龍8又在功耗上翻了車,接下“火龍”衣缽。

當然,有翻車的時候,就有走對的時候,在架構和工藝上取得優勢時,高通這一代芯片也往往會被“封神”。

比如在三星工藝有明顯優勢的10nm節點上,2016年的高通驍龍835在采用三星工藝基礎上,將Arm的A73和A53架構“魔改”為自己的Kryo大小核架構,結合自研與公版的優勢,實現了45%的CPU功耗下降。驍龍835也成為不少消費者心中的一代神U。

這次逆襲蘋果的第二代驍龍8,其在臺積電4nm工藝迭代的基礎上,將CPU主力的大核調整為2顆A715+2顆A710的組合,并將GPU進行了“擴容降頻”,在提升整體性能的基礎上實現了功耗的顯著下降。

縱觀高通驍龍芯片這一路走過來,只要高通不在工藝和架構上“玩火”,似乎就不會翻車。工藝和架構對于芯片性能表現是起到決定性作用的。

2、贏了工藝,贏了大半

雖然工藝和架構的升級往往是同時發生的,但一些業內人士認為,工藝的升級所起到的作用往往更為關鍵,甚至可以說贏了工藝,就贏了大半。

從高通到聯發科,整體來看,誰能夠在當時的節點上選擇最成熟、良率最高的工藝,似乎就已經成功了大半,贏在了起跑線上,而選擇臺積電還是三星,也成為貫穿手機芯片發展中一個始終避不開的關鍵問題。

其實早年三星與臺積電在工藝方面的博弈是互有勝負,并非如今的“一邊倒”態勢,比如蘋果最開始的A系芯片就是由三星代工。

臺積電雖然早在十余年前就開始與蘋果接觸,但最終芯片落地iPhone,是從A8芯片開始。當年搭載A8芯片的iPhone 6也被稱為蘋果最暢銷的產品,截至2019年停產共出貨約2.5億臺。

嘗到甜頭的蘋果,與臺積電的關系更為密切,臺積電也專門為蘋果成立了300人研發團隊,后續蘋果M1、M2系列芯片在工藝、產能上的“游刃有余”,都與雙方深度的合作密不可分。

近兩年,三星在手機芯片所青睞的先進工藝制程上可以說被臺積電搶盡了風頭,也搶盡了訂單。但根據業內信息,三星正在3nm節點上努力提升良率,甚至其3nm工藝已經開發至第二代。

手機芯片工藝之戰,已經成為芯片設計廠商和代工廠商共同參與的一場角逐。

02.憑啥用上先進工藝和最新架構?

芯片技術之戰拼的還是人才

既然工藝和架構如此重要,那么如何在這兩方面實現突破,進而形成自身的優勢呢?這對于所有芯片設計廠商來說,都是一道必答題。

對于這個問題,我們從聯發科沖擊高端市場的歷程中或許能夠得到一些答案。

從2019年年底開始,聯發科首次發布“天璣”系列芯片,包括天璣1000、天璣800、天璣700系列,這是聯發科第一次正式向高端市場發起沖擊。

去年天璣9000系列、天璣8000系列芯片的臺積電工藝優勢明顯,加之高通因為三星工藝“翻車”,聯發科在高端市場聲量方面實現了反超,也有不少安卓廠商都發布了搭載聯發科芯片的旗艦手機。

國內手機前三強之一vivo在自己最重磅的年度旗艦X90中,出貨量主力X90標準版和X90 Pro都采用了聯發科天璣9200,這也是聯發科在國內市場的一次重要突破。

從天璣1000到天璣8000再到今天的天璣9200,聯發科一直緊跟臺積電最新的工藝,并且每年都首批將Arm最新架構核心應用在自己的芯片中,這幾代旗艦芯片的出色性能表現,與這些策略密不可分。

這背后,聯發科做了什么?

實際上,應用先進工藝,需要聯發科自己具備對應的技術能力。如今的芯片代工,早已不是簡單的“fab-lite”代工,芯片的制造生產,需要聯發科和臺積電的深度合作。

從市場定義到終端環節,雙方需要一直保持密切溝通,從而在品質、良率等方面達到預期的效果。

有芯片設計從業人士曾告訴智東西,想用上臺積電最新的工藝,需要團隊去測試工藝的特性,以便有更好的掌握,這要求設計團隊有過硬的中后端能力。能夠第一時間將最新工藝用在自己的產品中,這本身就是一件有門檻的事。

此外,今天不僅芯片在做“定制化”,芯片工藝同樣也在往“定制化”發展,我們今天經常聽到“定制工藝”一詞,這更加要求芯片設計廠商與代工廠商的深度配合。即使聽起來都是“4nm”,在實際工藝性能上也可能有所不同。

最后,先進工藝產能在初期常常是稀缺的,在蘋果提前預定完絕大部分產能后,留給其他廠商的其實并不多,這也考驗芯片設計廠商與代工廠商之間是否有建立了深度且穩定的合作關系。

說到合作,本質上還是人與人在打交道,聯發科芯片能夠緊跟先進工藝制程,離不開近年來管理層及人才團隊的一系列調整。

2017年是聯發科的關鍵之年,上一年聯發科毛利首次跌破四成,凈利創下四年新低。2017年3月22日,蔡力行成為了聯發科的“天降猛男”,與蔡明介共同出任執行長,并擔任集團副總裁。

蔡力行此前曾為芯片代工龍頭臺積電的一員大將,從1989年進入臺積電以來,他歷任廠長、副總經理、執行副總經理等職,最終做到總裁兼執行長,在臺灣半導體業界有著“小張忠謀”之稱。

知情人士稱,蔡力行的加入,讓聯發科與臺積電在先進工藝上關系更穩固了。實際上,2017年前后聯發科芯片在10nm工藝上的延宕,就與聯發科和代工廠商的協同不夠緊密有關。

除了工藝制程,在架構方面,如何將最新的架構用到自己的芯片里,并“調通”、“調順”也存在諸多挑戰,解決這些問題,同樣離不開人才。

今天的手機芯片不僅包括CPU、GPU,作為“SoC”,它還包含了負責AI運算的NPU單元、負責圖像處理的ISP、負責通信的調制解調器及射頻模塊等等。手機芯片設計是一個復雜的系統性工程。

Arm公版架構一直是開放的,但能夠利用公版架構,將芯片性能做到跟高通平起平坐的,除了聯發科和華為海思,別無他家。

在人才團隊建設方面,蔡力行的加入,給團隊帶來了新的改變。在他加入后,聯發科團隊開始呈現“老中青”搭配局面,一些新力量的加入也帶來了各種資源上的優勢。

同時,在聯發科職業經理人名單中,我們能夠看到多位前臺積電高管,包括前臺積電人力資源處長、前臺積電資深專案處長,此外,我們還能找到高通、英特爾前高管身影。

沒有優秀的人才的團隊協作和大量的研發投入,是不可能第一時間將最新工藝、最新架構用在芯片中并第一時間送到消費者手中的,人才無疑是芯片技術競爭中的焦點,這在蘋果的芯片研發中也有清晰的體現。

蘋果曾因重金吸納人才而聞名,但同樣因為人才流失而研發受阻。可以說,這次蘋果在GPU方面的失手,從研發團隊動蕩的角度來看,或許早已成為必然。

外媒The Information從蘋果知情人士處了解到,蘋果本來計劃在iPhone 14 Pro搭載的A16芯片上實現GPU性能的“跨代際飛躍”式提升,但最終步子太大,工藝進度也未及預期,導致耗電量遠超預期,被迫放棄。

這也為此次高通、聯發科芯片GPU性能雙雙反超蘋果A16埋下了伏筆。

因為A16 GPU性能提升幅度過小,蘋果甚至重組了GPU團隊。據了解,在過去三四年間,蘋果已有數十名關鍵人才流向了芯片創企和更成熟的芯片公司。

在可以預見的未來,蘋果、高通、聯發科,乃至英特爾、英偉達、AMD等芯片巨頭之間的人才爭奪戰必然會持續上演,甚至愈發激烈。

03.A17能否助蘋果扳回一城,芯片巨頭大戰來到新階段

安卓手機芯片的發展無疑走到了一個里程碑式的節點,但放眼未來,手機芯片的較量,還遠未結束。

雖然高通在GPU性能和能效比方面反超了蘋果A16,但是在CPU性能方面,不論是第二代驍龍8還是天璣9200,從實際測試成績來看,代數差距仍然在2代左右。在CPU性能方面,高通和聯發科追趕的空間依然很大。

同時,蘋果今年即將率先量產3nm芯片,如果蘋果芯片團隊調整能夠盡快完成回歸正軌,今年下半年見面的A17勢必會成為蘋果的一記重磅大招,高通和聯發科的新品能否繼續保持住當下的領先優勢,仍是未知數。

在安卓陣營內部,隨著高通回歸臺積電4nm,在工藝制程方面,高通、聯發科已經站在了同一起跑線上,壓力就來到了芯片架構方面,這對于雙方芯片設計團隊,都是更大的考驗。

對于聯發科來說,來自高端市場份額進一步突破方面的壓力還會更多一些。雖然天璣9000、天璣9200幫助聯發科在高端市場走出了關鍵性的幾步,但就高端市場整體份額來看,高通依然占據著絕對的主導地位。

在300美元以上價位段安卓智能手機市場中,高通芯片占比均為第一,并且均大幅領先第二名,在多個高端價位段市場中占比超過七成。

現在聯發科芯片在產品性能指標上已經基本追平,但在消費者認知、品牌建設、市場營銷等方面,還有很多工作要做。

對于聯發科來說,現在他們敲開了高端市場的大門,但真正站穩高端市場,拿到足夠規模的高端市場份額,仍非易事。

此外,手機廠商的砍單潮、芯片庫存的高企,都表明來自智能手機市場大環境下行的壓力仍然存在,并且在短期內不會明顯緩解。

當然,從積極的一面來看,智能手機市場近年來的疲軟也刺激高通和聯發科更加積極地調整業務線,將戰線從智能手機擴展至VR、AR、汽車、物聯網等領域,并且這些新業務也在逐漸開枝散葉,帶來營收上的正向反饋。

在未來基于AI的萬物互聯時代,芯片巨頭們的博弈焦點將不再局限于單一的技術或產品,而是一種“綜合性競爭”,這種競爭更多會體現在生態的博弈上。如何面對這些新的挑戰,是每一個玩家迫切需要思考的。

04.結語:2023,手機芯片大戰依然可期

擁抱最新工藝、緊跟最新架構,雖然我們從兩個有代表性的點嘗試挖掘了安卓芯片崛起背后的秘密,但高通和聯發科逆襲背后,還有太多細節故事我們無法一一涉及,手機芯片是集合了全球科技領域最先進技術的集大成者,背后的“門道”絕非三言兩語可以說清說透。

如今,智能手機市場進入存量收縮階段,產品向高端化、精品化發展,嚴冬中廠商們更多將目光聚焦于利潤較高的高端產品。旗艦手機芯片大戰仍將是被擺在臺面上的、一場引人注目的較量。

聯發科穩坐手機芯片出貨總量第一,沖擊高端市場,高通穩坐高端市場第一,積極拓展中低端,這一來一往,讓手機芯片市場好不熱鬧。蘋果“回血”后的表現令人期待,而華為的5G芯片能否回歸,仍然充滿未知數。

未來的手機芯片大戰,依然可期。