文|新摘商業評論 何必

正值新年交替之際,阿里巴巴宣布了最新一輪組織調整。

2022年12月29日,阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發出全員郵件宣布:張劍鋒(花名:行癲)不再擔任阿里云智能總裁,并新任命阿里集團CTO、阿里集團CPO、阿里云CTO多個重要崗位。同時,張勇本人兼任阿里云智能總裁。

外界印象里一直不溫不火的逍遙子這次突然的大動作讓人感到意外,不少業內人士表示,這大概是與半個月前阿里云機房宕機事件有關。

在全員郵件過后,逍遙子還給阿里云員工發布了一封內部信,其中逍遙子措辭之嚴厲近年罕見,圍繞客戶提了差不多20次。

其中包括“客戶第一不是高高掛在公司墻上的裝飾”、“任何故障,對于阿里是萬分之一,百萬分之一的概率,但發生在客戶身上就是百分之百”、“任何一分鐘讓客戶等待,對客戶都是漫長煎熬”等語句。

但任何重大的人事變動從來都不是立刻決定的,而是規劃了一段時間后的動作,宕機事件充其量只是一個導火索。

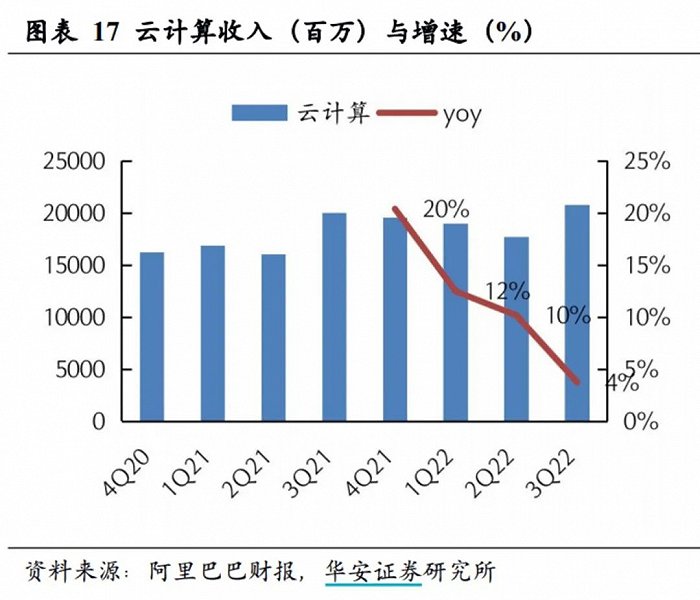

作為被寄予厚望的增速引擎,阿里云近年業務增速卻急劇下降,最近季度同比增長僅為4%。同時,作為先行者,阿里云在面臨騰訊、字節、華為等頭部企業的挑戰時也顯得捉襟見肘,尤其在政企云市場,更是出現“逢華(為)必敗”的說法。

在當下互聯網增長見頂,互聯網企業用云增幅放緩,而政府和大型企業又在加快數字化轉型的背景下,可以預見,在未來很長一段時間內,政企客戶都將是云計算大廠的主要營收來源。

然而,中國政企市場的游戲規則和互聯網市場并不相同。To B、To G需要更深的戰略定力、更強的組織能力和更靈活應對市場規則的能力。

阿里云需要一場徹底的變革來適應這種規則。

一、增速放緩,利潤不及國際同行

增長乏力是阿里云目前正面臨的客觀事實。

作為國內最早探索云業務的互聯網企業,阿里一直在國內云服務市場中處在領先地位。據國際市場研究機構Canalys的報告顯示,2022年三季度中國云基礎設施服務支出達544億元,同比增長8%。其中,阿里云196億元、華為云103億元、騰訊云87億元、百度智能云49億元,合計占據80%市場份額。

但在市場份額數據之下,阿里云營收增速卻在逐年下降:2020年Q3,62%;2021年Q3,下降到33%;到2022年Q3,增速首次降到個位數,只有4%。

內部層面,剛發生的阿里云香港機房節點故障事件,導致澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衛視等關鍵基礎設施營運者的網站,澳覓、MFood等外賣平臺,以及澳門日報等本地傳媒應用程式,持續超過12小時無法訪問使用。

如此長時間的服務故障在業界實屬罕見,OKGroup的創始人徐明星甚至把此次故障稱為“阿里云發展史上重大丑聞”。

這次重大事故,也讓外界不得不對阿里云的安全性重新考量。

早在張勇宣布阿里云調整半年前,就有阿里云員工在內網寫過萬字長貼,直指團隊遇到了瓶頸和內部的弊病。

每個頗具體量的大公司,內部都免不了有反對、質疑的聲音,但阿里云在對待客戶又是否真的做到了“客戶第一”?答案或許是否定的,要不然,張勇也不至于在內部會議上還說出“要給客戶詳細可靠的解決方案,而不是機械的給產品名錄”這樣的重話。

另外,作為“亞洲第一,世界第三”的頭部云企,阿里云卻比國際同行業的對標企業掙錢難得多。從2015年披露云計算業務數據以來,AWS穩步成長為Amazon的利潤支柱,推動其股價突破萬億市值。微軟的智能云業務同樣經營利潤大幅攀升43%,從2020年的183億美元增長至2021年的261億美元。

這背后原因固然有國內市場同質化嚴重,導致“一分錢中標政務云”事件時有發生,同時也有阿里云此前銷售策略太過注重結果導向,只管賣云不管轉型的因素。

事實上,去年以來,阿里云就從高階負責人到組織架構都進行了大刀闊斧的改革,而這次組織調整顯然是為了解決更關鍵的,理順團隊內部協調、尋找新的戰略突破點等任務。

二、國內同行卷,政企市場缺乏經驗

從數據來看,阿里云離市場天花板還有很長一段距離。

據IDC報告《中國公有云服務市場(2022上半年)跟蹤》顯示,2022上半年中國公有云服務市場整體規模(IaaS/PaaS/SaaS)約為165.8億美元(約合1160.6億元人民幣)。其中IaaS市場同比增長27.3%;PaaS市場同比增速為45.4%,IaaS+PaaS市場同比增長30.7%,整體增長迅猛。

而阿里的Q3營收同比增速僅有4%,其中互聯網業務收入還同比下降了18%。

阿里云把原因歸結為,外部市場環境差。

財報數據顯示,阿里云非互聯網客戶收入增加主要來自電信、金融等行業驅動,互聯網客戶收入下滑18%。阿里云將這一大幅下滑歸咎于失去了單一頭部大客戶:“一個頭部互聯網客戶因非產品相關要求,已逐漸停止于其國際業務使用我們的海外云服務,以及在線教育客戶的收入減少,及中國互聯網行業其他客戶的需求減少所致。”

誠然當前環境下,互聯網增長見頂,大多互聯網企業用云增幅放緩,并且市場也不會再涌現如抖音、快手、拼多多這種高速增長的用云大戶了。

而財報里提到的“頭部互聯網客戶”據偵探財經報道是TikTok,因受美國機構高壓監管影響,選擇停止使用阿里云服務,這一大頭部客戶的退出直接影響了阿里云業績。

外部層面,目前陷入增長頹勢下的阿里云還面臨著行業后來者的挑戰。

且不說排第二、第三的華為云和騰訊云在高速追趕,連字節今年都開始發力火山引擎,且在音視頻、游戲、電商、金融、汽車、媒體等多個行業應用落地。

而字節去年向阿里云的采購量是百億級別的,如果這部分業務字節打算回遷,這對阿里云的營收增速又添一份壓力。

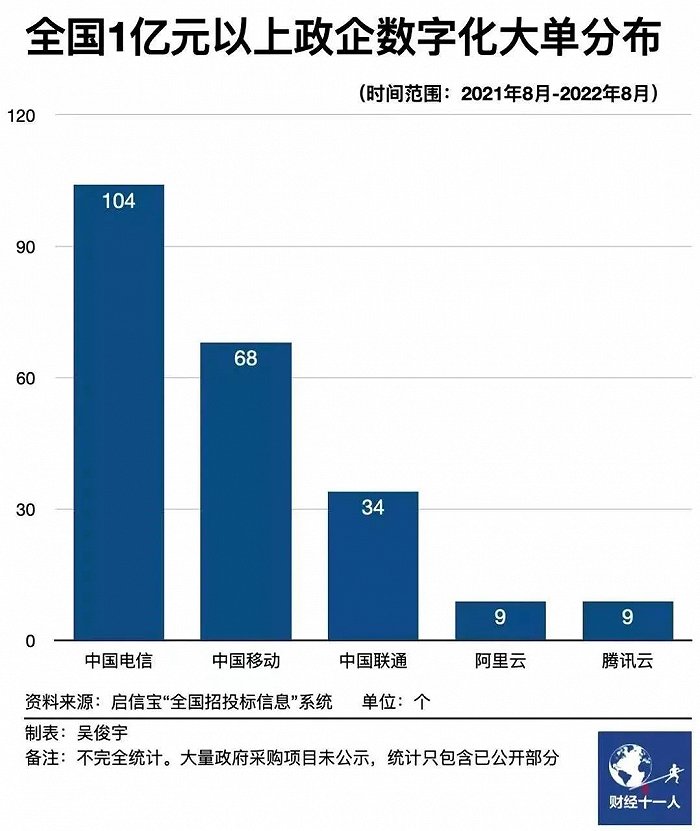

與此同時政企市場,“根正苗紅”的國資云又在狂奔猛進,憑借組網能力、政企項目高中標率等先天優勢,三大運營商云2022年上半年的云業務總和,已經是兩個阿里云的體量,營收更是呈現三位數增長。

盡管從財報來看,阿里云今年三季度第三季度非互聯網行業的客戶收入增長持續改善,同比增長28%,占阿里云總收入的58%,獲利不少。

但行業蛋糕變大的同時,如果華為、運營商搶占更多份額,那阿里的份額就會比較少。

據財經雜志統計,中國電信近1年來獲得的政企數字化大單就已有104個,阿里同期只有9個。

阿里云擅長以公有云服務中小企業主,騰訊云依托社交、游戲等多種互聯網產品作為基本盤,而華為云的核心優勢就是常年服務政企客戶的豐富經驗。

阿里云要想把政企市場作為之后的長期增長點,改變勢在必行,To B、To G需要更深的戰略定力、更強的組織能力和更靈活應對市場規則的能力。

對于阿里云來說,產品力、技術能力還是其優勢,至于如何把優勢變成勝勢,則需要時間探索,需要找準定位,甚至需要交學費。

三、張勇是阿里云的“救火英雄”嗎?

自2015張勇正式擔任阿里里巴巴集團CEO以來,每年年底一封的全員信成了傳統,信里也會宣布這一年最大的組織調整。

2021年底,阿里把戴珊、張建鋒、俞永福和蔣凡設為四大板塊大總裁,分別負責國數字商業、云與科技、生活服務和海外數字商業,同時張勇還宣布阿里實行多元化治理,以板塊模式實現企業發展的多核化。

如今一年過去,戴珊叫停以GMV為增長的發展模式,宣布淘寶天貓要回歸到消費者體驗上,這與阿里過去一直鼓勵高舉高打、迅速做出成績的做事風格“背道而馳”。

從結果上看,2022年二季度,阿里財報中,營收最重要的部分,中國電商的廣告收入依然還是同比減少了10%,在第三季報中,這一部分收入減少雖然收窄到6.5%,但還是高于市場預期的3%到4%。

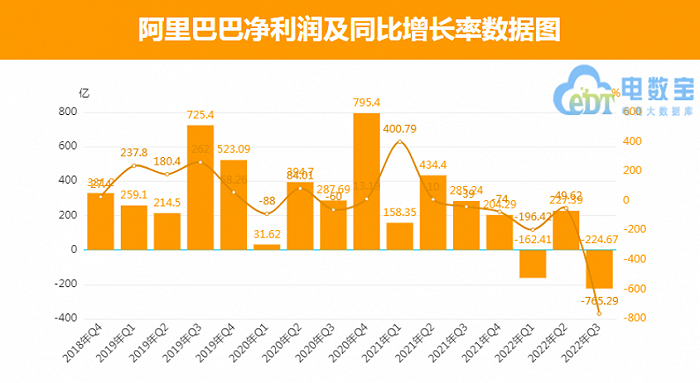

從數據上來看,今年第三季度,阿里巴巴營收為2071.76億元,同比增長3%,不及預期。

更關鍵的是,從利潤來看,阿里巴巴第三季度歸屬于普通股股東的凈虧損為205.61億元,凈虧損224.67億元,而2021年同期的凈利潤為33.77億元。

(圖源網經社)

此外,根據網經社報道,阿里多項業績數據都不太樂觀。例如核心的中國零售業務季度營收1312.22億元,同比下滑1%。還有產業電商,營收增速創三年來新低 市場排名僅居第三。

而被阿里寄予厚望的云與科技板塊,在今年也有些力不從心,三季度增速僅 4%,較同期的 33% 增速一路下跌。

作為數實融合的商業樞紐,阿里云業務一直是阿里國內零售業務基本盤保持穩態的同時,面向未來要增速的第二曲線。

張勇在這一年間數次為阿里云站臺,如今更是親自下場掌管阿里云,進行了“從上到下”的調整,期望通過領導者的變革給業務帶來新的改變和新的想象空間。

不過作為集團總裁,張勇未必會一直執掌阿里云,更可能是作為短期內的“縫補匠”,好給華為空降過來的蔡英華留出觀察時間,看其日后能否成熟起來,證明自己能夠上位。

這大有可能,畢竟從履歷上來看,蔡英華2016年至2021年曾任華為中國政企業務總裁,多年負責戰略規劃、銷售渠道和合作伙伴生態建設。

2022年3月來到阿里云之后,擔任資深副總裁,負責阿里云全球銷售業務,可以看出阿里云是很期望這位空降的高管能在政企市場上打開新局面的。而且蔡英華到阿里云之后,至今還沒大動作,需要時間給其發揮。

這個新年交替之際,不止阿里,大廠們似乎都在“反思”,尋找自家問題。

前有劉強東在京東內部管理培訓會上痛批部分高管,稱“拿PPT和假大空詞匯忽悠自己的人就是騙子”,后有馬化騰在內部講話中同樣撂下狠話,“你活都活不下去了,周末還休閑的打球。”李彥宏也在前兩天的“簡單之約”內部直播中坦言,“騰訊的那些問題,百度也都有。”

這些大廠經歷近二十年的高速發展,難免有些沉疴舊疾。

如何解決,阿里先給出了調整高層結構的方案。調整的方向是對的,依舊保持組織的靈活性和能動性,由一號位張勇直接擔任阿里云總裁,也可以推動業務更深層次的整合,協調阿里系統內多方資源,將平臺優勢發揮得更好。

阿里變陣帶來的不僅是人事、業務等企業內部上的創新想法,從宏觀視角來看,作為中國互聯網的代表性企業,這也代表阿里對于未來發展的判斷,代表著進取的姿態。

可是對阿里云來說,在經歷諸多風波后,此時最需要的,并不是什么英雄,也不是什么春風,而是時間,就像疫情期間大家總互相安慰的那句話一樣——等過了這陣兒就好了。