文|銳裘 喬詩佩

《三聯生活周刊》在最新一期將2022年度生活方式定義為“新節儉主義”,同樣的,半年前的英敏特《2023全球消費者趨勢》顯示,全球消費者對依然不確定性的未來做出更多思考與行為改變:調整支出類別和消費優先級排序,審視自己的生活,減少偽需求與非必需消費。

更多學者、機構、品牌和媒體正在中國消費市場做出預言:“聰明消費”、“理性消費“、“策略性消費” 等;這些關鍵詞似乎都在把未來的國人普遍向的消費特征,推向多年前的日本社會現象 —— 三浦展提出的第四消費社會時代。而落實到個體消費表現,我們看到了這三條有趣的標準:

1、為產品功能付費。在正式進行消費決策之前,中國消費者會采用多種方式來對所購買品類產品的規格、特性、技術、功能、成分等因素進行全方位比對,重視所信任人的推薦或真實評測。

2、為產品品質付費。無論是年輕消費者,還是高收入群體,都表現出了 “價格并不是第一考慮” 要素,相比于更便宜但品質中庸的產品,他們更樂意為優秀品質的產品付費。

3、為長效產品付費。二手商品交易在近年來開始變得興旺,更多人開始不那么在意潮流、時尚、新鮮上市等消費標簽,而為商品經得起時間洗禮的使用價值本身買單。這又與 D&Department 創始人長岡賢明所提出的“長效設計”不謀而合。

多抓魚市集

于此同時,當下國內消費環境的轉變,也將推動著行業進行新的反思和迭代,關于商品設計理念更加圍繞產品的功用和品質本身,創造持續“好用”的消費商品。

“屬于‘好產品’的時代就要到來。”雖然這點已經顯而易見,仍需要特別指出,當談及“必要性消費”為主時,討論范疇絕不只限于父輩時代“維持生活基本吃穿用度”的物質消費,“精神食糧”在當下主力消費群體的各個人生階段也扮演著重要角色。精神需求的滿足對他們而言同樣必要。

所以,站在歲末年初,我們不禁追問:針對我們所處的城市商業,除了商品交易之外,還可能催生出什么新的機會?我們特別提出了四個重要的、且正在發生城市消費現象,他們分別投射在這四個維度:個體、社群、社區、在地。

這四種維度,更像是“點-線-面-體”的關系,全方位地影響并滲透著未來商業空間內容提供的走向。撥開云霧,當人們消費回歸以日常滿足與必要性后,成長向、精神向的消費土壤,正慢慢滋生、發芽。

01 個體:自我關懷的長效消費

過好自己的小日子:當外部世界不可控,能抓得住的唯有自己。

不知道有多少人和我一樣在去年格外感到焦慮。時間來到生活發生巨大變化的第三年,生活好像持續在朝一個每天迎來更多不確定性的方向走去。不安感推動著年輕人在同輩間越來越頻繁的交流,并試圖向長者與前輩尋求答案。

但現實是,受制于過于多重的不穩定因素影響,無論是面對生活,還是個人與行業發展,很多人都在經歷著一種方向感缺失;每每聊到最后,大概率都會得到一個差不多的結尾,“先提升自己吧”。

另一邊,這些年關于“極度內卷”、“過勞消耗”的頻繁討論,加上疫情帶來的強大沖擊,都催發著一些此前并不被充分重視和討論的問題浮出水面——能夠保障個體持續積極發展,充滿生命的韌性并有能力安然度過人生低谷的,到底是什么呢?

身體的活力與能量

如果說當下的現狀催生出了什么好事情的話,人們對自己的健康生活理念的加速重視必然是其中之一。而這種理念的轉變,更是體現在了“衣食住行”的方方面面,并催生了各種消費現象。

例如,在飲食方面,主打健康、天然、有機牌的餐飲膳食早在幾年前就已經跑出了一條常規賽道;看起來更健康的茶飲即便在年輕人之中也逐漸更占風頭;

餐飲品牌gaga在去年完成了品牌升級,通過此品牌就能感知,新一代消費在注重餐品健康均衡的同時,也關心用餐環境的舒適度

而其中,“運動”作為健康生活方式最重要的維度,去年出現了多維度、多種類的變化,無論是 ARCTERYX(始祖鳥)、salomon(薩洛蒙)、patagonia(巴塔哥尼亞)等戶外品牌獲得矚目關注,還是大量小眾的運動輪番登場:漿板、騎行、攀巖、徒步、皮劃艇……這些曾經只限于專業玩家討論的品牌和運動門類,跨越了年齡和生活方式的差異來到了更加大眾的朋友圈里。

此外,近些年人們對戶外和自然的格外偏好,相信一定程度上也是因為它們被認為是“更健康的生活場景”,而那些曾經“非主流”的品牌和項目,除了因小眾而酷所具備天然的傳播屬性外,如今卻有能力引發全民性的關注、參與和消費 —— 大概率正是因為它們踩到了一個具有普遍意義的“痛點”上。

內心的平靜與歡愉

66%的中國消費者做到了或者正在努力嘗試不關注與自己無關的娛樂/社會新聞,38%的中國消費者認為內卷的社會氛圍是他們最困擾的事項之一,52%的中國消費者表示親近大自然有助于緩解壓力(《2023全球消費者趨勢》)。

如果說焦慮是現代人的宿命,那么獲取內心的平靜與歡愉必然會是一種心之所向,而人們也創造出來了一系列的應對方式 —— 我將其總結為“場景切換”和“干點什么”。

場景切換

打造出一種和日常生活完全不同的場景,讓人們能夠充分被吸引和沉浸其中,短暫地從現實中的壓力煩惱中解放出來。以這個思路為出發點,它的衍生形態異常豐富,比如大自然本身、旅游目的地、主題樂園、公園商業、密室逃脫類游戲等等。

干點什么

找些能夠令人專注,或獲取我們所需情緒價值的事情去做,包括:冥想、頌缽、瑜伽、圍爐飲茶、精油焚香、做手工、敲電子木魚、對專注度有較高要求的各類運動、職場人下班后留給自己的各種愛好、養寵物及寵物消費、養護植物、家居家裝消費……這些看似沒有關聯的現象背后,卻體現著極大的共性:讓人獲得平靜與松弛,心靈的慰藉與幸福,以及對自己生活的掌控感。一句話——讓我們的大腦放松而快樂。

FLOW的冥想課程

在“場景切換“和“干點什么”兩種邏輯之下,未來一定可以演化出更加豐富的消費形態與方式——現在有“圍爐飲茶”,接下來也許就會輪到“流觴曲水”,讓我們拭目以待。

02 群體:同好之間的吸引力法則

人是社會性動物。以類聚,以群分。

無論是在信息過載還是信息匱乏的時刻,我們都渴望與他人發生聯結。正是在與他人的互動和交流之中,天然具有社會性的人們不再孤單,獲得了安全與歸屬感。

人群的圈層細分將繼續

豆瓣的用戶似乎已經是一群具有很大相似性的“文藝青年”,卻形成了約70萬個基于不同興趣的“豆瓣小組”。

再回想一下國人的家裝風格,從初期的千篇一律,到今天已細分為新中式、北歐風、美式田園風、侘寂風、南洋風、工業風……這不同風格背后所站立的,是有著截然不同消費價值取向的消費者和屬于他們的圈子。

我們生活在一個信息過載的時代,每天都有數以億記的信息被生成。在這之下,承載著的是截然不同的價值觀、思想、審美品味、興趣愛好與生活方式,并且伴隨著更多新信息的進入持續分化、衍生。人們基于吸收信息時偏好的千差萬別,被分裂并持續分裂成若干具有自己獨特屬性的文化和消費圈層。

圖片來源:WELLTHY

垂類圈層與商業的互哺

當消費不再只是為了滿足基礎的生活需求,在細分領域,擁有相似偏好的人往往會在多個層面相互契合、產生共鳴,從而發展出更加牢靠和立體的相互關系。同類之間具有較高的粘性,不斷地通過表達、行為、著裝發出自己生活方式的信號,人們試圖找到同類,惺惺相惜,精神共振。

而偏好越獨特、越小眾,這個消費圈層之間的關系通常越緊密——這大概也是 “社群” 成立的原因。

同時,這些社群往往內含一套邏輯自洽的生態體系,有屬于自己的特色與文化,這為商業品牌提供了真實可借鑒的生活樣本——垂類圈層中的人群正是某一類生活方式的踐行者和野生代言人,是品牌的外延、觸手和“場外同事”。

在這樣的互動之下,品牌能夠獲得保持活力和迭代進化的能量和養分,建立更立體生動的“品牌人格”;而垂類商業的存在也同時回應了垂類社群的存在價值,兩者從而獲得穩固的關系,并激發潛力無限的商業價值。

跳海酒館 圖片來源:三明治

在圈層與商業化結合時,跳海酒館是一個典型的商業空間案例。搶占“青年文化”圈層標簽的它,在疫情第三年做到了高歌猛進,不僅在大本營北京持續開出新店,更將影響力延展到其他城市。

垂類商業為垂類社群提供偌大城市中一個屬于 “我們” 的據點,滿足特定的消費需求與氛圍體驗,幫他們彰顯獨特的自我表達與生活宣言,更為他們認出彼此,與同類聯結提供平臺載體。

即便是在當下,這些存在也不由得令人對未來充滿期待。就像若干年后紙質書最終得以和 kindle 共存一樣,不論“又大又全”的商業形態會怎樣發展,“垂直細分”一定有機會在這片廣袤而復雜的土地上茂盛生長。

03 社區:重拾基于附近的人情網絡

不是密友,也不是完全的陌生人;沒那么親密,也沒那么疏遠 —— 基于社區,補足社交關系中曾經缺失的中間環。

線上生活越是發達,我們越渴望在線下見到真實的他人,建立更可靠和密切的關系紐帶。我們在線下看見別人,也被別人看見。

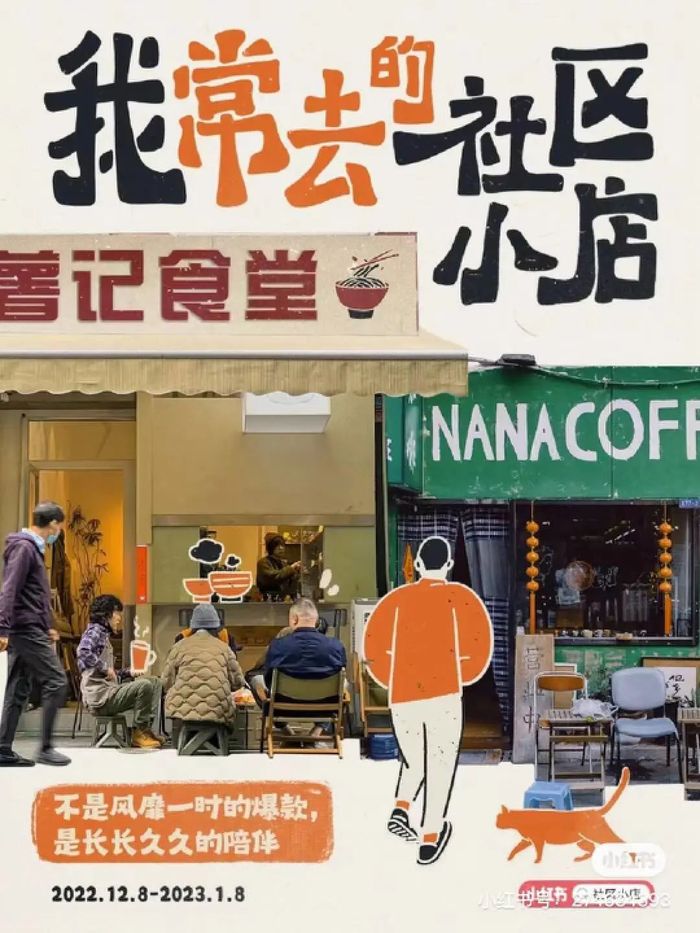

一些人開始將消費場景轉移到家附近,咖啡廳和小酒館是較為典型的業態類型。而除了人情味和溫馨感之外,“附近”和“社區小店”在三年大疫中向人們證明了其不可代替性。

滿足「剛剛好」的社交需求

社區店往往能夠營造一種其他商業所不具備的人情味和溫馨感:通常是“熟客”生意,客人和老板甚至可能還是住在附近的鄰居。

一來二去,社區店里的人們相互認識,增強了解,加上地理空間上的親近和生活共性,他們之間有了更親近的關系紐帶,互動和交流方式在商業行為之外多了一層人性的溫度。

北京萬未酒吧

我的朋友A與朋友B都是一家社區酒館的常客,他們與老板的關系不再只是顧客和店主的關系,而更像是能玩到一起的朋友——沒喝完的酒可以暫存在店鋪,偶爾店鋪忙不過來的時候他們也會客串店員幫忙;店主和常客們甚至會相約一起打球,外出露營。

在人情淡薄的都市生活中,社區商業有機會讓我們獲得一種“剛剛好”的社會關系:既不同于完全沒有交集純陌生人的社交,也不同于朋友、同事之間的熟人社交。既近又遠的關系讓人更加放松,沒有負擔,游刃有余的得以喘息。

抵御風險的重要節點

在最困難的日子里,我們依靠的是小區微信群里鄰居們“你給我一片藥,我給你一塊肉”的相互支援和物物交換;樓下的私人小店演變為了距離我們最近的“城市貨倉”,其敏捷而靈活的應變能力更是發揮出了極大優勢——當線上平臺缺貨時,它們卻能在需求被提出的兩三天內同時變出醫用口罩、黃桃罐頭和鮮奶。

對于老弱人群,線下小店的存在更是發揮了不可替代的角色;而基于“附近”的小區微信群和社區小店也共同承擔了“集市”的功能,給予了人們莫大的“緊急救援”和安全感,讓我們與外部世界保持相連。

從小紅書的年度生活趨勢上也可以看出,更多年輕人主動走進“附近”,走進社區小店:這既是對身邊“真實的人”的支持,也是避免它們可能因某些原因而被取代,所采取的直接行動。

這些發生在我們周邊一個個真實的例子,說明基于“附近”所產生的社會關系是一種對“城市韌性”的保障,這是在線購物平臺和大型購物商場不能替代的。其不僅如簡·雅各布所言,充當觀察和保障社區安全的街道眼(street eye)角色;更能夠在緊要關頭應對危機和災害時,給予能夠支撐城市和個人生活運轉的底層網絡。

當然,商業發展的大趨勢很難因少數群體的主觀意愿改變,也很難因突發事件而調轉方向。但也許像時尚行業一樣,消費形態也會產生一定周期內的輪回,或者未來以迭代升級后的嶄新形態再次回歸。

04 在地:生長于此地的獨一無二

對內尋找歸屬感,對外滿足好奇心。

社區解決的是附近關系的重構,而對于這一代消費群體,還有一個基于共性的“精神需求”,大概還有對“我是誰”、“我從哪里來“答案的探尋。這是當面對全球化的巨大影響時,包括我們在內所有處于相對弱勢的文化和群體普遍而本能的應對方式。

全球化和城市化的進程,在一定程度上造就出來越來越多趨同的文化、城市街景和消費產品,這使得擁有獨特性的文化和相應衍生物因為更加稀少而愈加珍貴。

城市街區的 “在地化” 營造

當我們越來越頻繁地討論城市街區的 “在地化” 時,本質上是在討論:什么構成了一片街區的獨一無二?

這“獨一無二”當是具有兩面性:

對于生長或生活在這里,身上已有“此地”烙印的人們而言,這片區域能夠與他們保持一種聯結——記憶、氛圍、或者文化層面,這份聯結讓這些人愿意留在這里,并付出努力將此地塑造成他們感覺舒適的模樣;

對于并不生活在這里的人群,這里有某些區別于其他任何地方的特殊性,這種特殊性能夠吸引人們專程到訪。

“獨一無二”的塑造可以遵循著不同的路徑:

生于此地——挖掘從本地誕生的,具有一定傳統或特色的內容,并將其進行更符合當下生活觀、價值觀的升級,使其跟著時代一起迭代,擁有跨越時光、鮮活的生命力和吸引力(如成都玉林)

長于此地——將其他地方的內容、特色帶到此地后,經過“此地化的洗禮與融合”,生長出全新的模樣(如下文所提到的東京下北澤)

成都玉林社區 圖片來源:新生活方式研究院

無論怎樣,“在地化”應該體現出一種根植于此地,區別于其他任何地方的特質的整體營造。

這樣的在地化,單單憑空堆砌或表面功夫,是很難形成氣候的。其發展通常是借由歷史淵源、資源稟賦、居民特征等觸及內核的多重因素的相互影響,是對此地的深度挖掘,而后逐漸構建出一個特別的生態和文化氛圍,而這些因素也構成了支撐區域持續發展、迭代的養料,吸引著人們多次探訪。

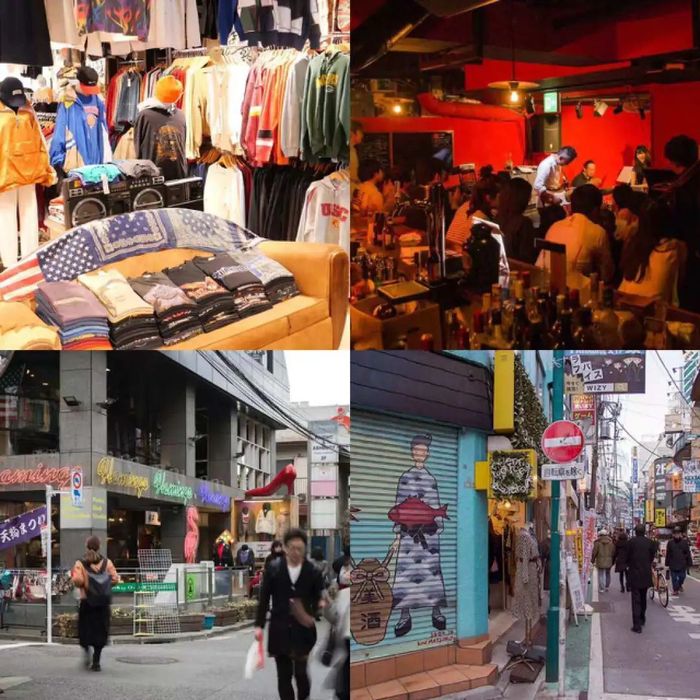

ONE CASE 下北澤

作為東京最有活力的區域之一,下北澤充分融合了西方潮流和日本傳統文化,以獨立音樂和地下藝術文化被人們所知。業態類型風格明顯,以音樂酒吧、小劇院和復古(二手)服飾店為主。出售用日本納豆做出來的甜甜圈,也有著印度本土都找不到的咖喱菜系。

這里的 “在地性” 特征是經年累月積累和演變的結果。下北澤擁有相比東京其他商業區更為傳統的城市空間格局(二戰時候免于炮彈轟炸,保留下來了傳統的城市肌理和建筑形態),在上世紀70年代開始吸引了大批年輕人居住于此,借由他們帶來了一系列國外潮流文化,并在這里衍生出來了基于日語的搖滾樂歌曲、舉辦大型音樂節,伴隨著更多在相關領域有影響力的人員的搬入,這里逐漸成為了城市里新興文化的孵化中心。

曾經北京的鼓樓區域一度也是這樣的存在,當下如廣州東山口等地有發展成為這樣區域的潛質。

但是,我們需要格外警惕一種表面差異(以地方特色作為表皮包裝),內里雷同的趨勢——以士紳化、中產化、精致化假裝在地化(內核業態以ABC類商店為主——藝術畫廊、精品店、咖啡廳),切忌在挖掘特色的路上扔掉、背棄了原本此地的特質與內核。

小結

從狂熱高漲到趨于理性審慎,我們或許正在經歷國內消費的一場轉變。借鑒美國、日本等國家所經歷過的消費更迭,我們可以看到在任何時代消費都不會停止,都有符合其所在時代特征、足夠優秀的產品和品牌脫穎而出。與此同時,很多在去年爆火的消費現象都是幾個大類之間的結合點,這可能是未來創造新的消費產品的一種參考方式。

今天,我們利用了 “個體、社群、社區、在地” 這四個維度的串聯,順應著實體商業世界的 “點-線-面-體” 的邏輯,梳理出近兩年來城市(尤其是一線城市)正在發生的消費現象,這樣的梳理也是為每一個商業從業者提供一種思考方式,不僅是對本職工作的思考,也是對看世界、看自己未來道路的重新審視。

這篇文章以 “在地” 作為結尾,但如果要繼續追問下去,“在地” 之外還有什么?我想,那應該是對 “國家文化價值觀” 的回望。

中華文化博大精深,蘊藏著一整套系統、龐大、自洽的人生哲學,它的底蘊之深,擁有能夠被我們無限演化和延展的能量;它是我們生長的源頭,是我們最能夠理解和共情的文化類別。

我們有理由相信,對“中華文化”的回望與再創作并不只是一時的現象,也不僅僅是“符號化”的使用,而將成為一種趨勢和未來固定的風格。期待在未來,實體商業會迎接這樣的圖景,更多將我們的原生文化與現代審美、生活觀、價值觀結合的新內容、新產品、新空間接連誕生。

他們的出現,都將是體現國家文化的一種自我表達,這樣的表達將會伴隨著商業載體,進入一個全新的時代。

參考資料

三聯生活周刊, 新“摳門一代”:告別精致窮,不交智商稅

第一財經YiMagazine,消費熱潮退去,品牌韌性何在

英敏特,2023年全球消費者趨勢:聚焦中國市場

21世紀經濟研究院,Z世代青年線上消費洞察報告

麥肯錫,2023中國消費者報告

小紅書,2023年度生活趨勢:投入真實生活

莎倫 佐金 ,《全球城市 地方商街》