文 | 五環外OUTSIDE 鏡子

編輯 | 車卯卯

當“每個人至少都會感染一次新冠”成為必然,無數公司釋然了。

“陰的遲早要陽,不要拿陽性做文章”

“只要還能站起來,就得來上班”

“請假可以,但不批病假,按缺勤扣工資”

……

12月18日起,安徽、浙江、重慶等地陸續提出“無癥狀和輕癥可正常上班”。實際上,自“新十條”落地,這場全員大感冒蔓延伊始,一面確診抗陽,一面堅持到崗上班的年輕人就已不在少數。

他們可能是輕傷不下火線的醫護人員,是背負兩份房貸的普通打工人,是滿負荷運轉工廠里的關鍵技術人員,也可能是接一單掙一份錢的自由職業者。

他們同樣高燒,痛苦如吞刀片,水泥封鼻子,渾身酸疼,咳嗽乏力,卻沒辦法拒絕工作。

成年以來,向現實妥協的無力感接連不斷。帶陽上班,只是年輕人在這場疫情末期,必須硬著頭皮闖過的最后一關。

“請假一天要扣272塊,我發著高燒,猶豫了很久”

小優開始感覺不舒服,是在周六下午將近3點。

她扛著單反,從酒店婚禮現場小跑出來,停在一處空地,摘下口罩猛吸一通,來自西北方向的冷空氣迅速灌進胸腔,幾乎在同一瞬間,她打了一個長長的寒顫。

喉嚨的異樣感很快出現了。她有預感,自己大概是陽了。

該來的總會來。早在周四,小優就聽說前一天面對面交談過的同事確診陽性,她不慌神,只祈禱自己能順利茍到周六,最好等到當天的婚禮拍攝單子完成,病毒再適時發揮威力——那是她最佳的生病時間點,既不會影響本職工作,又能把兼職拍攝的錢賺到手。

小優今年27歲,原本是一名不為五斗米折腰的獨立攝影師,現在是絕不放過一次賺錢機會的勤懇打工人。

造成這種轉變很簡單,只要身上背負兩份房貸,有一間等待裝修的房子,以及要歸還親戚朋友們大大小小的欠款。

2019年,她和丈夫(當時還是男友)共同在南方某海邊貸款買下一套90平的房子,改裝成民宿,計劃用出租收入沖減還貸壓力,沒曾想才裝修好就遇到疫情,租客稀缺,房子貶值。

今年年初,二人領證,定居南昌,心頭再次涌起購房的念想。10月底,他們刷到一處急售的120平二手房,附贈80平大露臺,價格是妥妥的撿漏價,難得一遇,便迅速拿下。

附贈的80平米大露臺,圖源受訪者

首付緊巴巴地湊了出來,第二份貸款手續很快辦好。交房那天,小優站在水泥裸露的寬闊露臺中央,想象未來生活于此的愜意畫面。

她樂觀預計,只要兩人正常上班,平日不亂花一分錢,算上每個月的全勤獎,自己周末再接些私活兒,明年春天就能摳出第一輪裝修的費用,盡快住進來。

存錢成了第一要義。小優從此毫不掩飾,自己可以接受陽性,但不能接受缺勤。

她們公司最初規定,陽性請假只能當作病假,當天工資全扣。她算了算,請一天假就要損失272塊,連帶著泡湯的還有600塊全勤獎金,合起來是筆“巨款”。

所以,能挺到周六,小優其實已經松了口氣。下午4點,她哆哆嗦嗦回到出租房,晚上9點,開始明顯發熱。

直至那時,她還對這個發病節奏還頗為滿意——發燒時長短則一兩天,幸運的話,自己仍然有機會在周一早8點前退燒,掀開被子去上班。

只是,病毒給足面子,如約而至,卻比預想中兇猛。

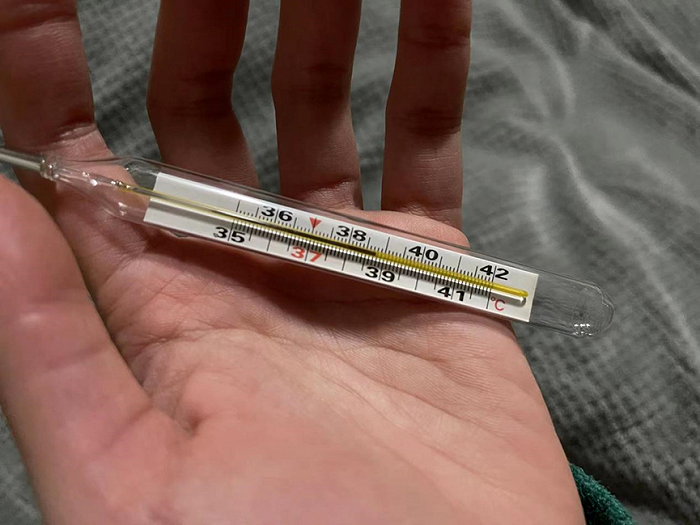

出現癥狀第二天,小優的體溫沒下過38度,圖源受訪者

周日夜晚,網傳的“新冠十大酷刑”已有大半在她身上并發,從頭部、咽喉到肌肉,渾身痛苦難捱。她躺在床上,睡睡醒醒,每回醒來睡衣都幾乎濕透,她強打著精神測體溫,可無論測多少次,水銀柱都退不到38刻度之下。

周一清晨,天空微亮,期待中的退燒依舊沒有出現。小優左手拿顯示著38.2度的體溫針,右手打開手機計算器,重新算了一遍請假會扣掉的工資,272.727273,再加600,是872.727273。她盯著這個數字,猶豫很久。

那個早晨,小優扯著“刀片嗓”和丈夫吵了一架。在丈夫的極力勸說下,小優終于妥協,嘗試申請居家辦公,等待半小時等來獲批。

正巧在當天,她們公司發了“陽性可請年假”、“陽性可申請居家辦公”的通知。小優和行政部反復確認,特殊時期,居家辦公確實不影響全勤,這才放下了一萬個心。

我后來問她,如果公司沒發那則通知,她會怎么做。

“也許會等我老公出門了,再偷偷燒著腦袋去上班吧?”她半開玩笑說。

“忍忍就好了啊!”她想象那個畫面,又補充一句,“年輕人,掙錢要緊嘛。”

“只要干不死,就往死里干”

陸瑤確診了,在連續工作10天、每天工作十幾個小時之后。她將刺目的紅色報告截圖發給主任,沒多說一句話,繼續回到實驗室干活。

她是一名醫學檢驗師,疫情早期,大家不敢出門時,一通電話就能把她拉回離病毒最近的地方。前陣子政策放開,核酸異常樣本在短時間內劇增,核酸上報系統日常崩潰,她更沒日沒夜地呆在實驗室。

與所有科室的醫護人員一樣,她和同事們一個接一個地陽,但仍需到崗上班。前些天,一位同事率先中招,主任先是簡單問候,隨后緊跟一句:“陽也要上班”。

后來同事實在燒不動,體溫直逼40度,“人都歇菜了”,同事的父親搶過手機給主任打電話,請假才批。

放開后,發熱的人越來越多,所有醫院都不能拒收陽性患者,自然也不會放走陽性醫護。與這三年無異,醫護人員依舊是感染風險最高、工作強度最大,但最不能休息的那一批人。

陸瑤同樣明白,醫護輕傷不下火線,在第一輪感染高峰的節骨眼上,醫護倒了,整個醫院的運轉體系也會斷裂倒塌。于是,她強撐著,一天又一天。

她的大致日常,是從早上8點干到下午7點,除了中午抽時間扒幾口飯,基本不停下。晚上11點,繼續接班,通宵做實驗,直到第二天早上10點,簡單休息幾個小時后,下午5點半繼續上班。

確診前一天,正好是陸瑤來大姨媽的第一天。她中午給自己塞了十個餃子,一直干到晚上11點,停下來喝幾口奶茶,又繼續干到深夜3點多。全程十幾個小時,她忍著痛經,期間到廁所換過三次衛生巾,“每一次都是全紅”。

凌晨4點終于躺下時,陸瑤看到群消息,隔壁醫院有同行在實驗室暈倒了。她忽然意識到,自己過去24小時只睡了3個小時,大概也游走在猝死邊緣吧。她放下手機,感覺喉嚨有些異樣,腦子里冒出主任那些話,“只要沒倒下,就往死里干”“還能走得動就得來上班”,失眠了。

疫情三年,她常常懊惱自己當初入錯了行。

19年從醫學院畢業后,陸瑤循著按部就班的路徑,順利進入市醫院檢驗科。她原以為拿到了醫院里一份相對清閑的工作,結果不到半年,百年不遇的大流行病迎面爆發,檢驗人員化身防疫戰中最核心的排雷兵,加班、通宵成為無需贅言的常態。

比起疲憊,更讓她覺得難過的是,她所在的醫院只判定醫生和護士是一線,夜班補貼80元,實驗人員不判作一線,夜班補貼只有50元。“為什么30塊也要和我們計較?”陸瑤憤怒,不理解,又無處說理。

她越想越睡不著,再次拿起手機,在大學宿舍群里發了一段話:

“姐妹們,真的好難熬,我不想再干這行了。每個醫院都是這樣玩命干,就算新冠過去了,以后還會有其他細菌感染,就算沒有細菌感染,也還有無窮無盡的科室夜班……”

幾個小時后,群里陸續傳來安慰的話語,但每個人都清楚,深夜的情緒總會悄悄留在深夜。

就像第二天早晨,陸瑤還是一如往常,穿好防護服,踏進實驗室。直到晚上11點多刷出那份紅色的陽性確診報告,仍沒有停下來休息。

“我感覺可能陽了,第一反應就是打開電腦干活兒”

周濱清了清喉嚨,在床頭柜逐一擺上布洛芬、體溫計、退燒貼、加濕器、抽紙、熱水、止咳糖漿。對著便簽清點完畢后,把電腦搬到床上書桌,為自己選了最舒適的半躺姿勢,一邊工作,一邊等待發燒降臨。

床邊放著各種抗陽所需物品,圖源受訪者

不到一天前,他還以為自己會成為真正的天選打工人,一路闖進決賽圈。

周濱是自由設計師,此時他手上的一個長期項目正好進入關鍵收尾階段,不容得一絲拖延和馬虎。

在他的預判中,自己長期居家辦公,接觸外界的機會并不多,即使如今全面開放,朋友圈“陽過”比例與日俱增,自己仍然可以通過非必要不出門、夜深人靜下樓倒垃圾、盡可能不點外賣等方式成為幸存者,保證各工作順利推進、按時結算。

他不害怕,只是身體素質堪憂。由于從小身體差,稍一著涼就會遭受鼻炎折磨,那些網友分享的新冠癥狀,他想想就覺得頭疼:小刀拉嗓子、無麻醉開顱、電鉆眼珠子、閘刀斬腰子……沒有一項是他這個體重只有110斤、平時極少鍛煉的瘦削小伙子能夠坦然接受的。

“當然,”他有點不好意思,立刻補充一句,“是在必須保證工作效率的前提下。”

感到不適的第三天,兩條杠才在抗原上顯現 ,圖源受訪者

不過,在“80%-90%的人都會經歷感染”的結論下,病毒總是無孔不入。要成為天選打工人,沒那么簡單。

據周濱推測,感染這件事,大致是他去拿朋友寄來的抗原時發生的。小區快遞站的工作人員已經不戴口罩了,無所畏懼的中年人也把口罩拉到下頜,在擁擠的貨架間穿梭,尋找包裹。盡管回到家,他立刻對快遞消毒,徹底洗手,但無故發冷的感覺還是在兩天后找上門了。

不適感明顯出現,是在周日下午。周濱趕緊發了條朋友圈,“喉嚨干癢,渾身發冷,不會真中招了吧?”他后來告訴我,自己并非急于求證,那條朋友圈屏蔽了家人,主要是發給甲方爸爸看的,以防自己燒得不省人事,回不了工作信息。

放下手機,他迅速調整戰略:趁著其他癥狀還沒到達戰場,趕緊打開電腦干活兒,趕工。

為提前儲存能量,他先吃了一大碗面條,又給自己灌了一大杯溫水。接下來,在床邊備好布洛芬、退燒貼等抗陽所需物品,再把電腦搬到床上書桌,連接好電源,打開電腦,立刻進入工作狀態。

長期加班改稿的經歷,讓他能夠適應類似計劃之外的工作節奏。那一整個通宵,他加緊完成了下周一、周二的工作內容,為自己爭取了兩天的高燒時間。

畢竟,打工的本質就是物物交換。平時,可以用時間換金錢,健康換金錢,特殊時期,也可以用時間換時間。

周一早晨,37度9在體溫針上出現得恰如其分。強行帶病毒熬了一夜的周濱,終于合上電腦,將其推到床邊,毫無顧忌地睡去了。

已經站在冬天里了,春天還會遠嗎?

這就是真實的成年世界:在20多歲的年紀背上30年的債務,將賺錢視作高于健康、高于生活的第一要義;做一份不熱愛但穩定的工作,在深夜控訴,在白天硬扛;即使走上自己選擇的職業道路,通宵與拼命,仍會成為無法抗拒的常態。

好在,我看到故事的結尾,居家辦公的小優在第四天終于退燒,盡管全身乏力、耳朵疼、味覺失靈等問題接踵而至,但也隨著時間推移慢慢減退;

檢驗師陸遙在確診次日獲得一天寶貴的假期,足足睡了20個小時,她仍舊像往常那樣在群里吐槽,但還是會穿上防護服,打起精神返崗;

設計師周濱沒有迎來想象中的“酷刑”,高燒兩天后,只剩下輕微咳嗽,基本重獲往日精力……

生活是一場場戲劇,每個人都會直面無奈、妥協,與困境正面對抗的無力時刻。但劇情的高潮,永遠發生在主人公重新站起來,擺擺手,再次出發時。

很多時候,年輕人只能是隨洪流游走的船只,是時代命運的被動接收者。我們沒有選擇航線的權利,只有噎著海水,奔涌前進的必選項。

就像“新型冠狀病毒肺炎”最終也會更名為“新型冠狀病毒感染”那樣,時至今日,只要咬咬牙,熬過去,就能結束這三年,看到希望。

*本文均為化名