文|表外表里 陳子儒 陳成 赫晉一

編輯|付曉玲 曹賓玲 Reno

數據支持|洞見數據研究院

把“癢點”當作“痛點”做變現的經營策略,歷來會被商業世界視為一種非理性。

就好比原研藥企,將糖尿病、高血壓等終身慢性疾病,選擇開發一次性治愈藥物;

也如同邏輯思維、巴九靈(吳曉波頻道)這類利用“求知癢點”需求,卻采用知識付費模式;

且不探究這類“痛點解決方案”真實有效性,更重要的問題是,它將一門永續生意,變成一錘子買賣,導致企業長期價值埋沒。

如今,這樣一種商業策略,正在知乎愈演愈烈。

據2022Q3財報披露,職業培訓收入占Rev已經達到9%,且正以接近環比翻倍的速度,成為新增長引擎。(如果算廣義口徑包含會員付費,收入占比已高達45%)

上月的公開信里,創始人周源甚至激情表達:知乎想做的不止于一個平臺,而是用技術推動教育數字化轉型。

站在高管團隊角度,他們順應用戶求知、認知需求,利用漏斗模型篩選出高ARPU客戶,進一步提供教育培訓服務,怎么可能錯了呢!

然而,市場對此卻是噓聲一片。一位投資人無比惋惜道:“好好一家公司,怎么變成了賣網課。”

這吐槽不無道理,畢竟認知、求知這類需求,本質上是一種人性癢點,不可能被治愈。知乎設立的初衷也是如此——滿足人們一種自我感動和認同感。而如今的貨幣化策略,多少有收割之嫌。

但2018年之前的知乎,可是星光閃耀啊。

那幾年,用戶喜愛、資本熱捧、連小馬哥也半夜“雞叫”——“未來十年哪些基礎科學突破會影響互聯網科技產業?”

而如今,知乎大V已然變為貶義詞。這多少讓人唏噓不已,意難平呀!

表外表里,將當下的知乎與2017年全盛時期對比,發現其在商業化探索、社區生態建設等方面都可以作為一個標桿,見證一家內容社區的經營變遷。

而復盤知乎5年間的潮起潮落,也對投資者判斷、分析、思考內容社區企業價值,有極高case study之意義。

一、把癢點當痛點,商業化踏進同一條河流

在管理層眼里,職業教育與知乎再匹配不過。

2021Q4電話會議里,曾解釋道:知乎在用戶真實需求的驅動下,社區已形成了面向中長尾用戶和職業教育內容的體系,而這部分職業教育的內容是能夠與當下的社區生態進行協同的。

就具體布局看,職業培訓業務圍繞用戶學歷提升和職業技能提升兩個方向,設置了專門的付費職業教育板塊。

而售賣課程的主要方式是買斷制,也就是想要一次性幫用戶,完成職業技能升級。

這一經營方針,肯定有其合理性。畢竟消費者是有很強動機,去提升自己職業技能,進而實現自身職場競爭力。

所以,知乎是抓住了用戶需求,并給出了解決方案。

但是,這一方案可行嗎?能真正治愈這些“頑疾”嗎?

提升職場中競爭優勢的需求,本質上是一種“癢點”,有需要的時候“撓一撓”即可。

從商業角度看,知乎開出的藥方,是一次根治的特效藥,而非現實世界可行策略——持續出售“高復購”的慢性病藥。

如果像吉利德(藥企)的遭遇,特效藥徹底消滅了丙肝,當然是很好,畢竟提高人類福利,但問題是“知識付費”,是一種癢點生意,治愈幾無可能。

此前,得到、巴九靈等知識付費平臺,曾經演繹過。

在它們渲染焦慮下,將“癢點”包裝成“痛點”(相關論述很多,這里不再贅述)。但“幻象”很快破滅,許多用戶買了課程之后,焦慮并沒有因此緩解,對現狀并沒有太大改變。

當時,網上盛傳這樣的段子:如果你每天還在看耶魯公開課,知乎果殼關注無數,36氪每日必讀,喜歡羅振宇勝過喬布斯,逢人便談互聯網思維……那你應該還在每天擠地鐵。

基于此,人們對知識付費的熱情逐漸消退。

據思維造物旗下的得到APP統計,該平臺各類付費課程的平均完成度不足35%,自然科學領域的課程完成度更是只有8%。

用戶購買的課程難以轉化為知識,只能“用腳投票”,復購率低與用戶流失就成了知識付費平臺面臨的巨大難題。

以得到為例,2018-2021上半年,付費用戶留存率整體呈下降趨勢。趨勢相同的,還有收入和利潤。

回到知乎的職業教育,其并沒有改變知識付費的本質問題——相比“知識”,更核心的賣點是“感覺學到了知識”,由此課程產品質量良莠不齊、知識點碎片化等問題,大量存在。

可以看到,在考研類目、寫作課等產品下面,都充斥著差評,比如全程錄播、價格貴、效果差等,知乎割用戶韭菜的質疑聲不斷。

基于上述種種,知乎在職業教育上的商業化探索,看似風華正茂,成為營收增長先鋒,但后續實質暗潮洶涌。

事實上,知乎的商業化策略,不單單是“癢點”當“痛點”治的問題,還有一個痼疾——質量經濟和流量經濟沖突的矛盾,也在不斷激化。

2017年,知乎陸續成立了商業廣告和知識服務兩大事業部,加碼商業化。

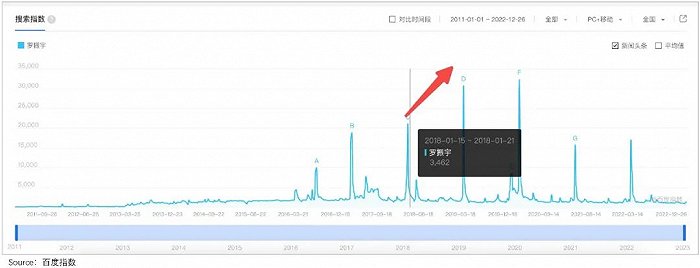

一開始,知乎的廣告變現很克制,再疊加當時知識付費風口——如下圖,2017年羅振宇直接坐上了火箭,搜素熱度暴漲。

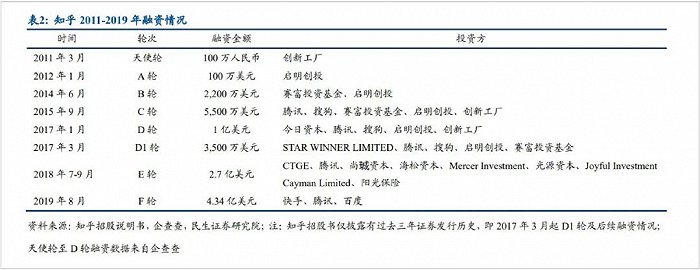

風口之下,市場看知乎,怎么都性感無比。可以看到,那時資本爭先恐后加入。

2017年,知乎光速完成D輪融資,據周源回憶:“還沒來得及寫PPT就談定了,錢到賬的速度也很快。”

隨后兩年,又相繼刷新融資紀錄,特別是2019年的F輪融資,總金額4.34億美元,是近兩年來中文互聯網文化和娛樂領域金額最大的融資之一。

而資本的急迫,不允許知乎在商業化上“文火慢燉”。有早期投資人表示:知乎的用戶基數很大了,作為企業是需要自負盈虧的。

隨后可以看到,經過多次改版,廣告逐漸覆蓋了知乎的每一個位置——推薦頁、關注頁、問題頁、答案頁以及評論頁等。

由此,知乎的商業化進程突飛猛進——僅2018年上半年廣告收入同比增速就高達340%。但也付出了慘痛代價:被詬病廣告太多,口碑下滑。

此外,廣告的本質是流量經濟,需要持續不斷吸引眼球的話題。但這和知乎這一產品哲學——質量經濟,是完全違背的。

追求流量的后果,自然是平臺上泛娛樂化內容越來越多,稀釋了社區格調。

知乎自己也意識到了這一點,2020年知乎十周年慶上,周源表示,“我們也思考,怎樣既能擁抱越來越豐富的內容,又盡量減少給用戶帶來的內容噪音”。

但持續虧損的現實,容不下“理想主義”——投資人預期想象遲遲得不到兌現,失去耐心,開始爭相大逃亡。回港上市時投資人的動向就是最好的例證:長期主義者今日資本徐新減倉知乎近8成。

逼得周源不得不在最新業績會上表態,“短期目標是盡快盈利,長期目標是盈利性增長”。

這意味著泛娛樂化內容和商業廣告,或將持續消耗問答社區的高質量氛圍,后續的發展,多少讓喜愛的人,憂心忡忡,留下一聲嘆息。

延續流量思路下,開展的會員業務,也同樣和產品初衷背離。

數據顯示,2018-2020年,鹽選專欄占新增付費內容的比例從15%提升至79%。其中奇聞和言情為的故事專欄占Top100的87%。

也就是說,本該為用戶提供專業內容的會員服務,真正吸引用戶付費的內容卻是泛娛樂內容——鹽選欄目的付費網文小說。

并且網文本質也是一種“爽點”需求(而知乎這一產品價值主張是什么呢?),付費解鎖,閱后即棄,購買持續性存疑。如下圖,知乎的付費用戶規模一段時間內有大的躍升,但最新季度增速腰斬回落。

因此,總的來說,這些商業化策略,看下來矛盾重重,毫無頭緒。

或許,被資本裹挾了,也或許管理層自己也沒考慮清楚吧。

但那個耀眼閃爍的知乎哪去呢?從社區角度來說,知乎的稀缺性價值不言而喻,為何落地就面目全非呢?

二、知乎大V,是如何從身份象征演變貶義詞的?

2016年前后,KOL抄襲、洗稿、接廣告寫軟文等現象,在貼吧、天涯以及微博等社區平臺上,成為不成文的規定,甚至構成了一種商業模式。

但在知乎上,卻是另外的風景。

比如,2015年10月,孔鯉、胡嵐、君陌Faust等一些用戶為了推廣自己在知乎名為“二十四幀”的專欄,用相互點贊、編輯或刪除問題話題等方式謀求更多曝光。

而包括這些用戶在內的89個賬號,被知乎社區管理組,以違反知乎社區規范以及可能威脅到社區秩序為由,全部封禁。

也就是說,雖開放了用戶注冊,向更多背景各異的人敞開了懷抱,但知乎對社區調性把控嚴防死守,甚至為此不惜開罪大V。

畢竟,這種大V為了追求個人利益,抱團點贊引流,操縱輿論的現象,對于社區氛圍會產生巨大的破壞。尤其會影響普通中小創作者的流量曝光度,打壓其創作熱情。

要知道,早期快手對此放任不管,導致了“六大家族”,一定程度上綁架了平臺和用戶。

而知乎的嚴格管控下——以公平的用戶“贊同”為基礎,被點贊越多流量傾斜越大,讓真正優質的回答,能在用戶的自然篩選下冒泡到最頂端。

借用一位知乎大V的話來說:“只要好好寫答案,一定是能跑得出來。”

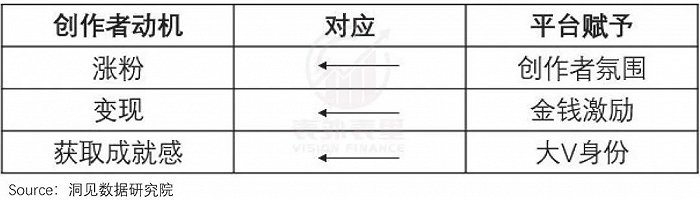

更進一步引申來說,創作者對平臺的粘性,在于創作優質內容后,所能收獲的精神成就、漲粉、變現等。

這些收獲的累積,一方面會讓創作者對平臺有歸屬感;另一方面,也提高了創作者轉換平臺的成本,使得創作者不愿離開平臺。

此時的知乎,在嚴控調性下,是專業人士抒發觀點的戰場,是參與塑造語境,掌控話語權的地方。

有些觀念或者觀點,可能都不是誕生自知乎,但卻都因為知乎而融入了新的內涵,重新以不同的面貌進入了中文世界。

比如,從2017年開始,曹豐澤以及一幫和他有一樣態度的人,將“內卷”活用為形容教育資源的錯配和孩子們千軍萬馬過獨木橋,內卷開始逐漸在知乎流行開來。到今天,內卷甚至內化到了每個人在線下口語的交流中。

這是知乎影響力的高光時刻,大家愿意“為愛發電”。

如下圖,一份騰訊科技的采訪調研顯示,這些來自法醫、通信、醫學等領域的專業人才,最在意的往往都是專業和職業得到認可的成就感。

同時,知乎也在物質上做出一些激勵,嘗試變現路徑,接連開發了知乎電子書、知乎Live等產品。

然而,故事講一段時間,終有落地時。

電子書原本是想促進用戶的創作欲,進而同出版社聯動,把持內容上游,但最終走向了和豆瓣、當當一樣的圖書分銷商路子。

Live則更尷尬,大量真正專業的優質內容,因為受眾面狹窄,開一場只能賺幾百元,還抵不上講主為了準備課程而花掉的時間成本。

遲遲變現乏力,疊加創作者群體復雜化下,頻頻出走的情況出現——2017年被“悟空問答”一次挖走300名以上大V,2019年又有一批大V出走到微博。

內憂外患,倒逼知乎不得不在繼續堅持小而美的社區調性,還是走商業化路子之間做出選擇。

而上述說過,在投資人的高預期下,知乎無奈選擇了后者。

借助2018年世界杯期間的洗腦廣告“有問題,上知乎”,知乎一把撕開了過去高高在上的面紗,跳進“下沉戰場”。

廣告效果立竿見影。周源在接受采訪時透露,截至2018年8月底,知乎注冊用戶數已破2億。

新用戶的不斷涌入,讓管理難度呈幾何級數增加。一方面,不斷的站隊、互黑,讓社區秩序變得混亂。

一個典型的情況,很多問題下的回答,從對問題的回答變成了對其他回答的反饋——翻一下前面的十幾個回答,真正回答問題的寥寥幾條,其他的回答都是針對某回答的評論。

另一方面,平臺對社區調性的把控,也有了偏向性。

舉例來說,2019年,有人將大V張佳瑋過往撰寫的答案一一貼出,歷數其“洗稿”的證據。一時間,質疑張佳瑋的聲音層出不窮。

然而這次知乎處理的不是有問題者,而是以“持續發布不友善內容、抱團騷擾持續攻擊他人”為由,把提出質疑的幾個ID全部封禁。

創作氛圍變了,一些核心用戶起身從知乎離開。應該有不少人發現了,每隔一段時間在時間線上會看到一個問題:XXX 是退乎了嘛?點進去會發現,他們的個人主頁,最后一次回答已是半年甚至一年前。

有些人還在更新,卻開始迎合新規則。比如知乎用戶“不想上吊王承恩”,曾以對時事新聞別開生面的評價而吸引關注,但現在,他主要的活動是回答情感問題。

這樣的創作氛圍下,“知乎大 V”不知什么時候起成了一個貶義詞,對這樣的標簽,談歸屬感,有點強人所難了。

而之前的高光哪兒去了呢?難道全是人性弱點的原因嗎?

三、知識屬性限制,短視頻化“坎坷”

事實上,上述困境除了平臺自身運營和人性的原因外,壓垮知乎讓人惋惜的,還有技術變革因素。

2017年前后,正值4G網絡高速滲透期,隨著智能手機普及率大增,圖文成為移動互聯網主流,大行其道。

這樣的背景下,主打知識問答的知乎憑借著高逼格的調性,迅速崛起,截至2017年12月,月瀏覽量達到180億,用戶平均使用時長60分鐘。

同年,知乎還在2017年中國年度APP的社區類榜單中,力壓微博、QQ空間、百度貼吧等“國民級”社區APP,拔得頭籌。

但變化,總是悄無聲息的到來。

隨著5G滲透率持續高增長,視頻內容興起,以抖音、快手為代表的短視頻平臺快速流行,成為新的時間熔爐,行業內就此掀起了短視頻熱潮。

而面對競爭以及用戶習慣的變化,知乎也積極入局。

早在2018年,知乎就內測過一款獨立短視頻App“即影”,結果不甚理想。2020年愚人節,知乎又以一系列視頻呈現的話題,再次布局短視頻。

之后上線視頻制作工具,配備運營政策,同時發布“海鹽計劃”,針對視頻創作者進行激勵,對短視頻布局層層鋪開。

甚至,2022Q1電話會議中透露,視頻已經成為知乎用戶內容生態不可或缺的一部分。

但一年不到,事情急轉直下。

可以看到,在知乎最新的版本中,“視頻”入口不再占據知乎App的黃金位置。

與此同時,知乎視頻業務在集團內部被降權。最直觀的表現是,視頻業務一號位蔡林已于今年3月份離職,而除產品之外的近百人團隊,或轉崗、或被裁員。

究其原因在于,一方面,知識屬性并不適合視頻形式。

《視頻號的心病》一文闡述的,短視頻模式表達下,簡單看看帥哥、美女、萌寵、搞笑等,歡樂休閑一下,就挺好的。

但用戶對知乎本身也有深度上的期待:大部分用戶上知乎,就是想看關于人和事的真實分享,想找到更多問題的不同見解。

這做成“短視頻”明顯逆傳播規律,容易整成“各種教你做人”的知識暴擊,用戶接受度有限。

另一方面,短視頻創作有創作門檻,創作者想要轉變創作方式,尤其是知識類創作者,并不是一件容易的事。

更重要的一點是,知乎問答形式的本質是雙向討論,視頻化則會改為單向傳輸,這對社區活躍度是一種降級損失。

基于此,相比于小紅書等平臺在短視頻中的游刃有余,知乎的“短視頻化”一路坎坷。而落后跨越式風口,影響有多大,騰訊等巨頭都已經生動上演過,知乎自然也逃不開。

技術的變化,也成了壓垮知乎的一根稻草。

小結

時至今日,依然有不少人在懷念曾經的知乎。

2017年,知乎是資本市場一顆冉冉升起的新星,大V們暢所欲言,社區欣欣向榮,商業化前景無限,正是價值和增長最美的時刻。

可如今的知乎,商業化上,重點押注的職業教育,把“癢點”當“痛點”治,持續增長故事難講,廣告和會員業務還困在質量經濟與流量經濟的矛盾中;創作者生態上,沒有守住底線,知乎大V從身份象征淪為貶義詞。

知乎很難再向公眾講出“性感”的故事,既有資本綁架下的無奈,也有在種種限制條件下,屢屢做出短視選擇的必然性。

參考文章:

晚點LatePost:《我是愛知乎的,但我們不能假裝一切都沒有發生》

中國新聞周刊:《百度一下,知乎沒問題》