記者|陳振芳

就業難,幾乎是今年大學生們對秋招的共識。

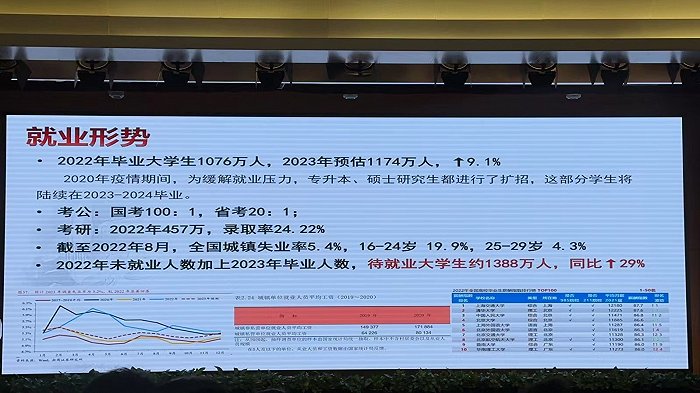

教育部數據顯示,2023屆高校畢業生規模預計1158萬人,同比增加82萬人,創歷史新高。在經濟下行和新冠疫情影響下,就業難度持續增加。

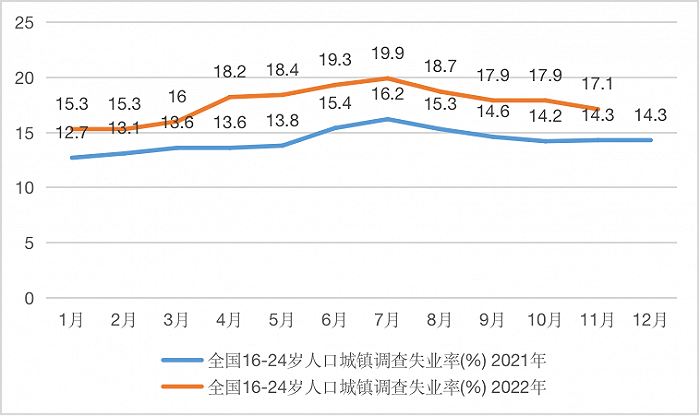

國家統計局數據顯示,全國16—24歲城鎮青年失業率明顯高于其他群體,2022年失業率整體高于2021年。其中,2022年1—11月,青年失業率維持在15%以上,7月到達19.9%。三季度就業形勢有所改善,青年失業率在11月降至17.1%,仍高于去年同期的14.3%。

秋招是大學生的重要求職戰場。青年就業群體中,985、211等名校大學生作為就業風向標,其求職情況備受關注。界面教育采訪了清華大學、復旦大學的兩位同學,聊聊他們的求職故事,了解就業難背后的成因,以及如何調整求職心態和預期。

“顆粒無收”的秋招

育萱在國慶第一天才開始秋招之旅,“我是典型的求職規劃沒做好,導致現在的慘淡局面。”

育萱今年25歲,研究生三年級,本碩就讀于復旦大學基礎醫學院,她的當務之急是找到工作,落戶上海。

育萱曾以為,“復旦大學本碩學歷起碼有面試機會”,但投簡歷是一個“向下兼容”的過程。從大型國企到外企,她順著全球500強投了一圈,公司規模從上萬人的大公司,一直投到百人以下的小企業。

截至11月底,育萱累計投遞72家公司,包括十家上海選調生單位、60家企業,僅獲得四次面試機會,均未通過。

育萱的室友也在三個月時間內投遞超百份簡歷,均石沉大海。目前,其所在的四人宿舍均無人拿到offer。

育萱從上海交通大學同學處了解到,上交老師在今年就業指導會議上提到了,2022年未就業人數加上2023年畢業人數,待就業大學生同比上漲29%。

深圳的夏山和育萱情況相似。

23歲、研究生二年級的夏山,本碩就讀于清華大學建筑學院。夏山11月才開始投遞簡歷,“我的心比較大,沒有太重視求職,等反應過來已經晚了。”

求職前,夏山希望第一份工作年薪能在25萬-30萬元間。她了解到,少數表現特別優異的建筑專業學生能拿到年薪20萬元的地產公司offer,而清華大學其他專業的同學年薪在三四十萬元左右,部分專業能達到五六十萬元。

夏山采取“廣撒網”策略,相繼投遞龍湖地產、中海、招商銀行、國信證券、深圳中學等十多份簡歷,面試了三次,暫時還沒有得到回復。

由于投遞較晚,很多企業已經結束招聘。夏山同樣錯過了今年大擴招的比亞迪,比亞迪近日也傳來停止招聘,盤點內部HC(Headcount招聘名額)。

夏山了解到,班上很多同學跟她一樣“顆粒無收”,部分拿到offer的同學對薪資或其他方面也不太滿意。

需求端受阻

對于育萱來說,求職難的原因之一在于其單薄的實習經歷。

育萱只在醫院和檢測鑒定中心實習過,企業實習一片空白。求職中,她才意識到“企業不大樂意花時間培養應屆生,最好一來就能立刻創造價值,但我這方面很欠缺。”

一些公司通過實習表現考核學生,判斷是否給offer。育萱對此不認同,“這是把人騙去干活,也沒有準信,還耽誤秋招。”

由于起步晚,找工作更難。按照正常秋招流程,育萱預測,應該會在10月底或12月初拿到offer,前提是她至少要進入一面、二面。但事實卻是“基本沒有回信,只有極少公司發了測評或AI面試,小公司會直接刷掉我的簡歷。”

密集投遞半個月后,育萱產生自我懷疑,“醫藥行業是不是不適合我?學歷已經沒有那么香了?”

麥可思調研發現,“增強就業競爭力”是大學生選擇讀研的主因。2021屆本科畢業生中,讀研群體因就業前景好選擇深造的比例(55%)相比2019屆上升3個百分點。

收入方面,“雙一流”院校中學歷提升人群的月收入(13709元)比未提升人群(12737元)高972元;地方本科院校中學歷提升人群的月收入(10577元)比未提升人群(9759元)高818元。

學歷提升帶來的從業幸福感也更強。“雙一流”院校、地方本科院校的學歷提升人群五年后的就業滿意度(均為82%)比學歷未提升人群分別高出9個、7個百分點。

盡管如此,育萱卻很后悔跟風考研,”當初感覺不讀研究生,就浪費了復旦本科學歷,結果發現浪費了三年時間。”

育萱的同班同學本科畢業拿到好幾個大企業管培生offer,最后選擇了500強藥企默沙東,每月薪資1.3萬元,15月薪外加年終獎。

“如果我現在拿到了這個offer,做夢都要笑醒。”育萱說。

夏山則不后悔讀研。她認為,研究生身份要比本科生更有競爭力。

“今年求職難,首先是地產行業就業形勢不好,其次是自己求職太晚了。”夏山分析稱。

從需求端看,由于互聯網、房地產、教育培訓等行業遭遇強監管風暴,對大學生就業的短期沖擊也不容忽視。

據智聯招聘數據,互聯網、房地產、教培為2021年應屆生提供了56%的崗位;但到2022年三季度,三大行業崗位供給集中度降至26%。

受“雙減”影響,教培業供需大幅逆轉:2021年初,教培行業招聘/求職比近20,人才需求旺盛;而至2022年3月,教培招聘/求職比陡然破1,出現供小于求的格局。

高壓下,“進入體制”正成為大學生就業的一大趨勢。

近年來,考公熱不斷攀升。2023國考報名總人數達250萬人,創歷史新高。與此同時,十年來教師資格證報考人數增長超65倍,躍升至今年的1144.2萬人次。

出身于公務員家庭的育萱也曾考慮過體制內工作,但由于準備不充分,她錯過了今年的國考。

和父母溝通后,育萱認為,先落戶上海再進體制或許是更優選。她認為,體制內工作對人際交往、領導能力、組織能力的要求可能會更高。

同樣出身公務員家庭的夏山,并不看重體制,而是會綜合考慮福利待遇,她對工作的要求是:北京戶口或者離家近,工作強度適中,個人生活不要百分百被工作占據。

經濟回暖,就業市場有望復蘇

“當其他同學拿到offer,對我的打擊蠻大的。”沮喪不可避免,哭過以后,育萱開始調整狀態和求職方向。

她開始付費修改簡歷,嘗試投遞快消崗位,如歐萊雅、絲芙蘭等公司的銷售管培生崗位。然而在歐萊雅一面時,她又被刷掉了。

四次面試沒有通過的她,對自身能力有越來越清晰的認知和調整,并有意訓練提升自己的面試技巧。育萱同時向學長學姐以及本科同學求助,尋求內推機會。

薪資預期的調整更為直觀,從年薪13萬以上到現在的月薪八千。據她了解,之前畢業的學姐學長稅前年薪在13萬到15萬之間,優秀的同學年薪能到20萬元。

此次秋招讓育萱經歷了自我價值和自身能力懷疑又重塑的過程。她意識到,個人努力可能遠比不上時代背景,也明確自己不適合“狼性”文化公司,更傾向選擇一份環境平和的工作,把更多的人生期待放到生活中。

夏山也隨即調整求職方向,主攻地產、券商兩個方向,投遞方向更廣泛的同時,也更認真準備每一次面試。“不行就等明年春招,提前努力準備,還是有后路的。”

名校年輕人的工作觀念也在改變。

觀念轉變體現在職業選擇上,有的人愿意放棄高薪,回歸工作本質,選擇工作的視野也更加寬闊。

清華畢業也不一定要高薪體面,夏山沒有太多的職業焦慮,“即便讓我去幼兒園教書,也是可以的。”她身邊的同學普遍追求安穩、安定,而非高薪,也有同學拒絕了互聯網的高薪offer,理由是“工作太飽和,太累了。”

“端盤子、洗盤子也可以,工作(本質)沒有區別。”育萱認為,工作內容不需要跟學歷強相關,所有人都是花時間、付出努力來維持生活。如果無法留在上海,回到云南未嘗不是一個好選擇。

育萱的男朋友研究生畢業于一所日本大學,在一家日企工作了四年,月薪一萬多。在上海,這份工資較同齡、同等學歷的人相對低,但育萱看到他過得十分舒心,“工作只是他調節生活的一部分。”

現在,育萱也更愿意把更多的熱情投入生活中,拒絕“996”,期待做一份不那么卷、安穩的工作。

本科大學生之外,中職、高職學生群體的就業同樣值得關注。

21世紀教育研究院院長熊丙奇告訴界面新聞,即便現在中職、高職畢業生就業率較高,但中職、高職對學生及家長的吸引力并不強,普遍觀點仍認為職業教育“低人一等”。

“從根本上來講,要改善就業環境,還是要提高職業教育的地位和質量,使職業學校畢業生擁有平等的就業和職業發展空間。”熊丙奇稱。

黨中央、國務院高度關注重點群體就業工作,針對青年失業率較高的問題,深化離校未就業高校畢業生服務攻堅行動,持續實施青年專項技能培訓計劃、百萬就業見習崗位募集計劃等。

12月15日—16日,中央經濟工作會議在京召開,會上強調,要“更好統籌疫情防控和經濟社會發展”,把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置。

12月20日,人力資源社會保障部官網發布關于開展2023年全國公共就業服務專項活動的通知,通知明確了明年的專項活動安排。隨著“新十條”頒布,社會經濟逐步回暖,未來社會也能提供更多就業崗位。

(育萱、夏山為化名。)