文|零態LT 楊澤

編輯|胡展嘉

去年上半年,我建議身邊所有做股票的朋友清空,投資極為重要的指標就是投人,顯然,格力董事長董明珠已經過時了。

自從贏得了與雷軍的10億賭局,董明珠更像一個失敗者,走火入魔一般復制雷軍,像雷軍一樣做IP、像雷軍一樣做網紅、像雷軍一樣作為代言人拋頭露面、像雷軍一樣站在一線為格力搖旗吶喊、像雷軍一樣走到臺前帶貨直播。

董明珠就像春晚上的蔡明,努力用各種年輕人流行的梗包裝自己,仿佛跟年輕人站在一起,可結果呢,就像蔡明越努力融入年輕人越顯得與年輕人格格不入一樣,董明珠越努力經營線上,格力的基本盤越搖搖欲墜。

經銷商崩盤或許只是這種搖搖欲墜的一個縮影。如果稍加了解董明珠與格力的發展史,就能發現要不是萬不得已,董明珠不會動經銷商,這一格力興盛的根基。

經銷商,時代沉浮

恐怕沒有人比董明珠更了解經銷商。

1994年,格力的前身“海利”空調廠(以下統稱“格力”)縮減銷售人員提成,引發了銷售人員集體“出走”,加入格力四年的董明珠臨危受命,擔任經營部部長一職,她面對的第一件事就是要賬——解決高達5000多萬元的應收貨款。

當時整個空調行業基本采用“先發貨后付款”的模式,不僅嚴重依賴銷售人員,還經常出現賒賬難題。董明珠第一把火就瞄準了這個模式,在她看來,經銷商之前的空調賣掉了就說明他有錢來支付下次進貨的錢,如果沒賣掉就說明他手里有貨,使用應收款就是不合理的。

因此,她將回款制度改造成為“先款后貨”,也就是經銷商必須先打款才能提貨。習慣了先收貨后給錢的經銷商當然不會順利服從這一新變化,據董明珠回憶,她使用了兩個方法解決了這個問題。

第一個是說好話。有一個欠了格力500萬元債務的經銷商,走上層路線,得到了董明珠上司的同意,卻過不了董明珠那關,她說縣官不如現管,發貨必須先交錢,經銷商先后打來350萬元,董明珠才發了25萬元的貨。最后那個經銷商因不誠信被查封,但董明珠挽回了325萬元欠款,極大的為公司減少了損失。

第二個則是發展新的經銷商,董明珠親自到場幫忙賣貨,賣完了想進貨必須拿現款,一來二去,經銷商自然習慣了先打款再收貨。

此外,董明珠還對內開刀,殺一儆百,重罰私自同意先發貨后付款的格力員工,全公司通報后,整個公司也就不得不服從“先款后貨”。受益于先款后貨,格力當年的銷售額從行業第八上升至第二。

進入21世紀,國美、蘇寧等家電連鎖商快速崛起,逐漸成為家電主要銷售終端,并開啟了“終端為王”時代,不僅向家電廠商收取名目繁多的進場費、促銷費、廣告費等費用,還逼迫簽署延期付款條款,甚至繞過廠商直接決定零售價格。

2004年年初,國美在沒有征得格力同意的情況下,擅自將格力的一款零售價為1680元的空調掛機直降為1000元,一款3650元的柜機直降為2650元,董明珠下令格力產品全面撤出當時擁有130多個大型賣場的國美,當時正在沖擊上市的國美董事長黃光裕則立即隔空喊話:“格力不服,我就打到你服為止。”

在這場著名的“格力國美”事件,董明珠頂著外界“離開了國美的格力必死無疑”的論斷,果斷建立起專賣店模式。“格力國美”事件后的短短幾年間,格力在全國建設了超7000家專賣店,主要建在三四級市場,為格力貢獻了大部分收入和利潤。到2007年,格力電器的空調市占率已達31.2%,穩坐行業第一把交椅。

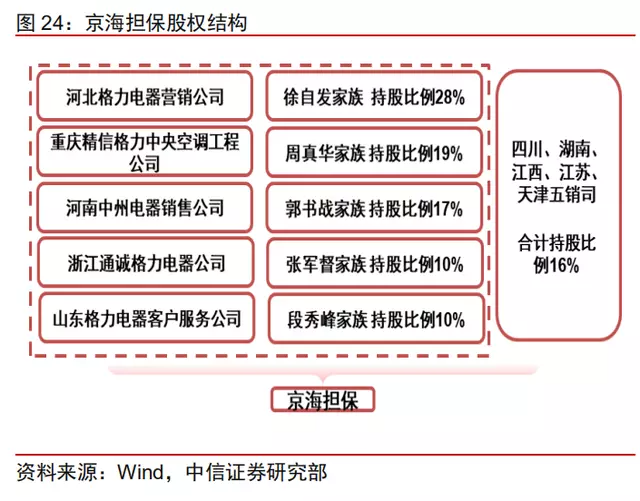

2007年格力河北、重慶、河南、浙江、山東等十大區域經銷商共同組建京海擔保公司,借助珠海國企改革契機,以戰略投資者的身份反向持有格力10%的股份,形成了格力與銷售代理商股權結合的銷售模式,而經銷商既是格力電器的銷售者,努力創造業績,又是格力電器的股東,更大程度上分享到格力高成長成果。

至此,雙方成為更為緊密的利益共同體,在這之后,格力完善了銷售返點等激勵政策,極大調動了經銷商的積極性,格力的銷售勢如破竹,確立了中國空調業龍頭的地位。

長江證券研究所家電分析師徐春、孫珊分析,空調行業中,格力電器和美的集團相較于其他二線品牌規模優勢極為明顯,年銷量規模合計超過3000萬臺,海爾在1000~1500萬臺區間,其他品牌均未超過1000萬臺。足見格力的領先優勢。

可以說,從1994年臨危受命,董明珠一手打造了格力銷售體系,并在此過程中,創立了先款后貨、大區分銷制度、專賣店體系等新模式,最終在經銷商體系的支持下,格力成為了空調行業的領頭羊。

2012年,董明珠第一次當選格力董事長,在她的領導下,格力以超過40%的凈利潤增長速度成為A股市場的明星企業。2013年,董明珠當選“十大中國經濟年度人物”,同時當選的還有小米創始人雷軍。

也正是這一次的頒獎典禮上,雷軍和董明珠打下那個著名的10億賭局。

一場賭局,董明珠困在了雷軍里

10億賭局五年后的2017年,格力以總營收1981.2億元擊敗小米1749億元,董明珠贏了,但這只是表面上。

從增長速度來看,小米的營收從2013年的265億元增長到2018年的1749億元,增加了6.6倍,凈利潤從3.47億元增加到了134.8億元,增加近39倍,反觀格力營收增加不到一倍,凈利潤增加僅有2.4倍。顯然,小米比格力快的多。如果當年的賭約再晚一年,或者再晚半年,甚至再晚一個季度,勝利者很可能就成了雷軍。

作為10億賭局的對手,董明珠當然深入研究了小米,也意識到了雷軍模式的爆發力。

有一些明證,從之后董明珠公開采訪可以看出,在她看來,小米的成功得益于雷軍的互聯網思維,而她或許認為只需要復制雷軍,格力就能找到下一個增長點,能成為互聯網化的新品牌,畢竟比起小米產品的貼牌生產,格力掌握著核心科技。

于是董明珠打完賭回到格力后干的第一件事,就是不再請明星代言格力廣告,而是把自己塑造成格力代言人。這樣一來不僅省了幾千萬廣告費,更重要的是實現格力品牌的人格化。

這是復制雷軍的開端。

接下來的歲月里,雷軍做手機,董明珠宣布也要造手機;小米做智能穿戴,董明珠也做;小米講究軟硬一體,格力也開發APP做智能家居;雷軍全世界籠絡人才,董明珠先簽下了王自如,一個曾與羅永浩對戰、攪動手機圈的網紅,再簽約“培養成第二個董明珠”的孟羽童;雷軍做直播帶貨,董明珠也出現在直播間…

可結果呢?

號稱要賣1億部的“格力手機”最后變成了內部認購,智能穿戴杳無音信,智能化布局了幾年收入僅占0.21%(2022年半年報),王自如沒了聲音,孟羽童多次傳出從格力離職,格力的“明珠羽童精選”抖音號也由董明珠孟羽童合照,變成董明珠的單人照片。

唯一出色的似乎就是直播帶貨,2020年,董明珠用13場直播創造了476.2億元的銷售額,占據當年總營收的四分之一。到了2022年,董明珠6場直播帶貨的總銷售額已經超過228億元,超過了格力電器一季度總營收。

看起來董明珠直播帶貨成功了,而且不是一般的成功,可事實果真如此嗎?

在第一次直播只完成23.25萬元銷售額后,為了有所突破,格力要求經銷商為線上網店“董明珠的店”引流,消費者可以通過線下經銷商的專屬二維碼進入“董明珠的店”,在線上完成購買。

而消費者不從經銷商的線下門店購買,造成經銷商收入下降,直接造成巨大虧損。在先款后貨、大區分銷制度、專賣店體系等模式建立后,經過數年的演化,格力經銷商的拿貨和賣貨邏輯變成了先交錢進貨,再虧本賣貨,接著等格力給利潤。比如,一臺空調以出廠價2000元賣給經銷商,格力會要求經銷商定價1800元銷售,等產品賣出后,格力給經銷商返現400元,再加其他各種固定比例的提貨獎勵、淡季獎勵、年終返利等,最終構成經銷商的利潤。

董明珠原本希望通過自己示范直播帶貨的模式,借助互聯網流量,為經銷商帶來更多客源,但由于格力基層經銷商或店面私自向全國用戶發貨,是不被允許的竄貨行為,經銷商努力帶貨獲得的用戶,最后還是要歸到該消費者所在地域的經銷商,這相當于經銷商付出了大量的人員成本、時間成本、場地成本,不是把本地潛在的消費者拱手導入線上,就是讓給其他地域的經銷商。最后,在格力的高壓之下,經銷商不得不干脆給董明珠直播導流,至少減少了自己直播帶來的損失。

這也就不難想象經銷商為什么怨聲載道。如果說之前還僅僅是經銷商的怨言或者中小經銷商的更迭,前不久倒戈的河北經銷商就更具標志意義。

在董明珠的經銷商體系中,十大區域經銷商共同組建的京海擔保公司,其中河北經銷商持股比例最高,是名副其實的帶頭大哥。此前,他通過京海擔保間接持有格力的股份比例超過了董明珠持有比例。現在他已經與董明珠一拍兩散了。

可以說,從10億賭局開始,董明珠似乎進入了一個死亡循環,越是努力模仿雷軍擁抱互聯網,格力就出現越多震顫,就連其興盛根基的經銷商體系都開始搖搖欲墜了。

那么問題來了,為什么在經銷商時代一帆風順,可以硬剛國美、蘇寧這些大平臺,而從線下轉到線上,突然玩不轉了呢?

互聯網不是格力的困境,增長才是

互聯網真是萬能的嗎?

很長時間,我們津津樂道于小米的爆發力,但仔細分析,其強大的爆發力固然與移動互聯網的風口、與雷軍的影響力、與產品創新、與社交媒體強大的傳播力、與軟硬共進的策略、與用戶深度的“參與感”有關,可真正讓小米手機爆發的是超高性價比,彼時其他智能手機的售價都在5000元以上,幾乎相同配置,價格只有1999元的小米手機橫空出世,自然吸引更多消費者。

不單是手機,小米的電視、智能手表、耳機以及所有小米生態內的產品首先令人尖叫的都是價格。

價格這一因素在空調行業同樣明顯,奧克斯空調就曾憑借價格優勢,一度拿下了線上空調市場第一的份額。反觀格力,其線上均價高達3886元,遠超奧克斯的2720元,也超過老對手美的的3104元。

格力的品牌溢價得益于線下時代,通過廣告營銷,通過有著核心科技的產品,特別通過完善的經銷商銷售和服務體系,逐漸建立起的優勢,而到了線上,經銷商的服務優勢很難直觀展現出來,價格的劣勢反而會在第一時間暴露給消費者。

因此,為了提升線上市場份額,特別是董明珠直播帶貨的效果,格力不得不采用了打折手段促使消費者下單,轉化率上去了,價格卻下來了。

要知道一旦消費者對一個品牌形成了低價的心智,幾乎就不可能逆轉,就像小米手機近年來用各種手段沖擊高價區間都沒能成功一樣,這恰恰是互聯網流量模式的一大隱患。

更大的問題在于空調品類的特殊性。

互聯網一直強調的用戶體驗,并不僅僅指線上環節,更應該是完整閉環,如果不能持續保障經銷商利益,僅僅為了擁抱互聯網,徹底革了經銷商的命,讓他們失去服務消費者的動力,對格力無異于毀滅性的打擊。

尺有所短寸有所長,格力在線下大殺四方的優勢,到了線上全都變成了劣勢,因此,無論董明珠如何努力擁抱互聯網,如何平衡幾方利益試圖悄然完成互聯網轉型,都不得不面臨一個重要的命題——先破才可能有立。

破,就要先動經銷商的蛋糕,就要面臨著一拍兩散。不破,怎么進行互聯網轉型,格力真就與互聯網無緣嗎?前面提到格力轉型的種種難題都是因為格力既往優勢與空調這一品類的特殊性,如果拋開空調這條格力賴以生存的優勢賽道呢?

就比如小米生態下的各種小家電,事實證明這些容易上手,不依賴線下服務的品類,更適合線上銷售,事實上,格力早就有了這方面的布局,問題是靠扎根線下的空調經銷商,真能順利完成這些產品的線上銷售?格力是不是應該在空調經銷商體系外,重新建立一個專門負責線上銷售的體系才更好?

現如今,無論從種草到拔草,還是直播帶貨、電商運營,都有著成熟的運營體系,格力的品牌知名度也遠好于現在的網紅品牌。這是不是格力互聯網化的一個可能呢?

不光是小家電,格力還一直努力嘗試在半導體芯片、新能源、高端制造等領域有所突破,只不過到現在都還未見成績。

說到底,格力的問題從來不是會不會做互聯網,而是找不到新的增長點,董明珠才不得不在空調這一優勢領域尋找新的增長空間,不惜革了自己的命。

在增長這個真正的問題解決之前,持幣觀望才是投資格力的最優解。