文|文化產業觀察 徐斌

2005年,麻省理工大學計算機科學博士雷·庫茲韋爾,在他的著作《奇點臨近》中提高:人類將在很快創造出超級人工智能。

這種人工智能,可以完全自主地創造新事物,全面超越人類的能力。

而這個時間點,是2022年。

如今,2022年即將迎來尾聲。我們沒有看見超級人工智能,但是卻飽受全球疫情的摧殘。

經濟疲軟、科技停滯,人類社會是否迎來了《三體》小說中的“大低谷”時代?

如果黑暗開始籠罩我們,那么,我們如何重獲光明?

“未來奇點”,還是“大低谷”?

“未來奇點”:

技術奇點理論是典型的未來預期模型之一。它是指一個文明在達到一定的科技水平后,會突然出現爆炸式的科技進步。如果指數函數一樣,到達一個拐點之時,科技突飛猛進、社會日新月異。

雷·庫茲韋爾認為,人類將在2022創造出超級人工智能,這也標志著一個技術奇點的出現。

然而,2022年沒有出現這種逆天的科技結晶。并且,2022年乃至到未來數十年,要想創造出這種超級人工智能,都有相當一部分差距。

畢竟,元宇宙能夠涉及的技術,就要求10年的更新時長。而這個產品,至少是元宇宙更上數個層級的存在。

“大低谷”:

大低谷——這個詞是借用《三體》中的“大低谷”名詞。原小說中,它指的是人類陷入了長達三十年的世界大戰、動蕩、環境破壞等黑暗時代。

人類是否處在,或者即將進入大低谷時期呢?

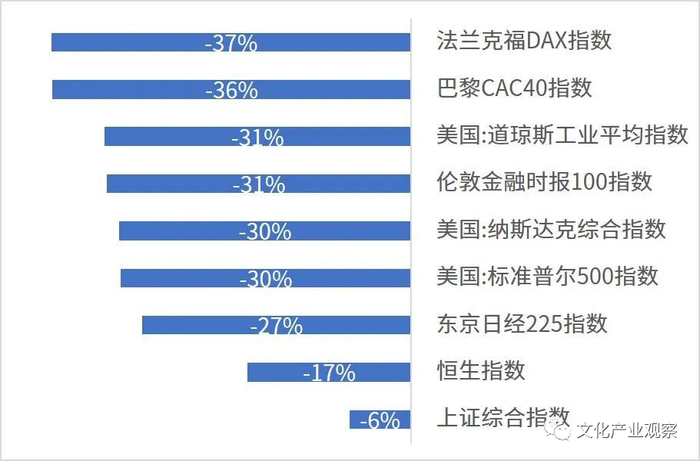

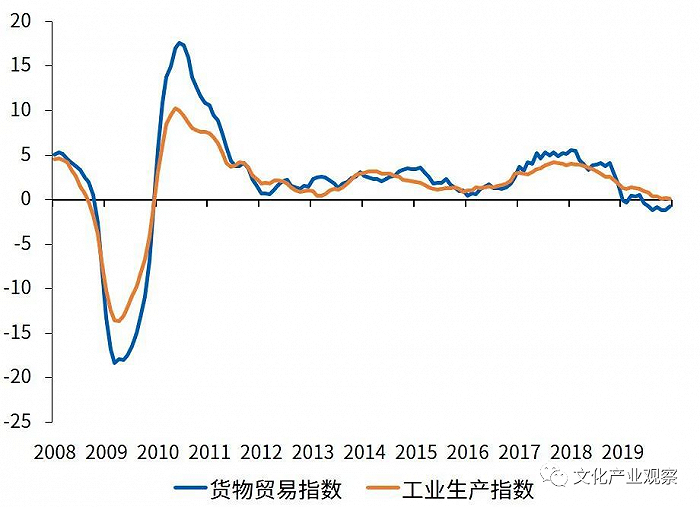

俄烏沖突、新冠疫情、貿易收縮,全球經濟遭受重大打擊:

除了經濟上,科技上也出現了放緩。

進入21世紀,人類先后遭遇“非典”、“次貸危機”、大大小小的自然災害、“新冠疫情”、局部熱戰……

這20年出現了諸多的困境,讓人類不得不開始思考,我們到底進入了技術爆炸的時代,還是一個馬上開始的“大低谷”?

為何兩種“真相”?

實際上,無論是技術爆炸,還是大低谷,都有其合理性。然而,證明人類進入“技術爆炸”時代的時候,雷·庫茲韋爾列出的論據中,有一個“小聰明”:

他的材料90%來自計算機領域,而其他的,例如能源、材料、交通、基建等的發展,基本上沒有討論。

他給出的論據都在強調目前電子設備、芯片等高精技術的不斷更新,然而,并沒有強調:例如電子處理器的發明、互聯網的誕生——這類根本性的重大創新——已經很久沒有出現了。

他所提到了性能進步,在很多領域都只是一種“微創新”。這種創新不具備打開一個漫長了科技分支的能力。這也意味著,我們的創新,是前人基礎上的修補,而沒有能力,邁到一個嶄新的臺階。

例如,一個芯片不可能無限精細化,因為達到一定的程度,就會出現“量子隧穿”效應(一種微觀物理學現象)導致漏電的發生。這意味著,未來如果科技要不斷進步,計算機不斷改革,要必須著眼放到新的方式之上,例如量子計算機。

我們可以這樣比喻:一個能夠把冷兵器做到極致的文明,他們可以制造出發生弓箭的機槍,卻依然無法擊敗掌握了微觀世界理論,能夠制造出導彈的文明。

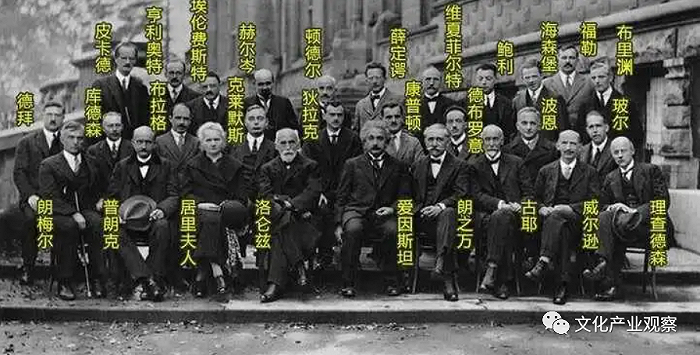

直到現在,理論物理學的內容,基本上都還是20世紀初期愛因斯坦、薛定諤等人提出理論。我們很難再看到,有一個例如愛因斯坦一般的人物,能夠創造性地提出顛覆性理論,從而引出新的技術奇點。

“我們在遲緩!”:

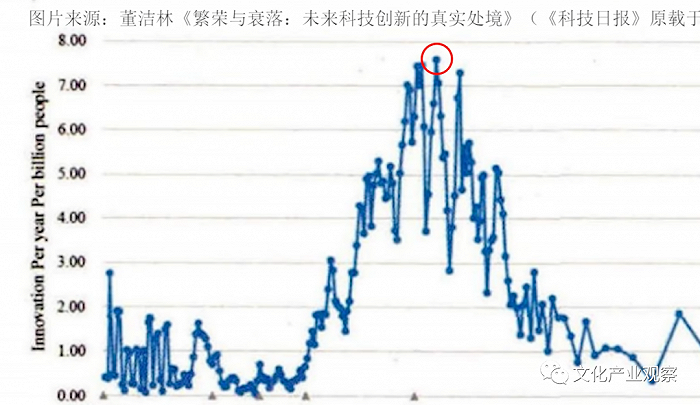

在雷·庫茲韋爾提出奇點論的同一年,美國學者喬納森 ·許布納提出截然相反的觀點:

“人類的重大科技創新成果,在1873年就已經到達了頂峰,此后是不斷衰退狀態。”

無獨有偶,這一觀點在10年后,2015年被中國學者董潔林教授重申。并且統計到了從人類史前時代至今的重大發明創新。得出結論是:

“人類的重大科技創新在1920年到達了頂峰。”

研究表明的是,在過去幾百年來,人類歷史上保持的這場科技革命,正在走向尾聲。

“衰老”的科學如何“返老還童”?

什么“衰老”了科學?

不是因為生活條件變好,人們貪圖享受。

不是因為經費不夠、科研工作一窮二白。

更不是因為科研方向、科研技術得到了全面開發。

而是:智力的利用開始落后于歲月的時間。

在牛頓的時代,當時的物理學知識,二十多歲就能夠被一位好學者完全掌握。科研學者的余生,足夠有五十年以上的精力投入到前沿研究。

在20世紀,那一代人,更是涌現了“男孩物理學家”:

愛因斯坦在20多歲時發現了光子、德布羅意31歲提出物質波、海森堡24歲創建矩陣力學、泡利25歲提出不相容原理……

現在,獲得諾貝爾物理學獎的科學家們,平均年齡是:55歲。

而一位要研究前沿理論物理學的科研工作者,他要在該領域完全掌握基礎理論知識,并能夠開始為新的理論做出貢獻的時候,已經達到60歲甚至更老。

大量時間,必須投入到前人的知識學習之中,而不是未來的理論建設之中。如果要科技前沿有所進步,人類所需要的是對智力的超前開發——足夠超過身體的衰老。

否則,我們想再看到一位“20歲的愛因斯坦”的幾率,基本上微乎其微。

返老還童的選擇

那么,面對不得不會放緩的科學研發速度,什么方式能夠解決這類困境?

答案就要回到人類研究本身。

2022年列昂納德·格里寧等學者在綜合相關研究之后,提出了“技術周期論”的觀點。

“科研的進步不是突破、不是飛躍、也不是遲緩,而是一定的周期。”

這種觀點認為,我們當下所處的互聯網時代,在本質上是提高了人與人之間的組織能力。根本的能量利用、人體所獲得的力量、觀察世界的基本基本模型沒有大變動。

而這種方式,意味著我們在改變的,其實是信息獲取的方式和渠道。

改變信息獲取的方式,提高效率,意味著更快學習、更全面學習。所以,要提升人對于知識的學習捕捉能力,最為關鍵的是:創造出更加有效、更加適合的信息獲取能力。

那么,是增加學習的難度,如當下的一年級學編程?

是提高人才的選拔,35歲“分水嶺”?

……科技上的走勢告訴我們,要真正解決好這個問題,有兩個領域必須要有重大突破:生物工程和人工智能領域。

生物工程,通過觸達人類倫理的禁忌領域,改造人體,實現智力開發的飛躍式進化。

人工智能,利用機器學習的獨特優勢,在這個基礎上實現對人類智力的轉移式進化。

然而,生物工程會導致人類不得不面對倫理的叩問:如果我們挑戰自然規律,改造基因;一個人被其他零件代替了,組裝起來的,還是人嗎?

人工智能同樣面對質疑:機器人有朝一日,是否對人類造成重大威脅?

……

我們無法消除風險的存在,但是最重要的,這是我們解決困境的重要出路。

正如《三體》中所說的那樣:

“給歲月以文明,而不是給文明以歲月”

在社會發展面前,人類終究要做出抉擇。當科技發展的遲緩因為現狀無法避免,我們注定來一次賭博:

以勇氣面向未來,毫不畏懼,也不認輸。