文|科技新知

資本市場流傳著一句話:萬物皆周期。即絕大多數行業都存在周期性,在高峰和低谷之間循環往復,行業中幾乎所有公司,都被困在周期律中。

互聯網醫療行業是一個典型案例。回首2020年下半年至2021年初的高光時刻,阿里健康和平安好醫生股價均創出歷史新高,分別達到30.15港元/股和148.5港元/股。

但好景不長,自2021年3月初開始,港股市場阿里健康、平安好醫生、京東健康,以及美股醫療股Teladoc的市值,較高位均出現不同程度下滑。隨著資本的熱情散去,互聯網醫療行業開始退潮。

從高峰期到低谷期,互聯網醫療板塊投資者經歷慘痛割肉的同時,也在苦苦期盼下一次高峰的到來。但資本市場的不可測性,恰恰是最讓人著迷的地方。

好在幸運女神再一次眷顧了互聯網醫療行業。近期經歷長達一年半持續陰線后,互聯網醫療板塊個股集體飆紅。以港股互聯網醫療“三巨頭”為例,11月以來漲幅巨大,幾乎都實現了股價翻倍。

是什么因素促使互聯網醫療行業強勢抬頭?阿里健康們能否在這輪上漲中證明自己?這是本篇文章關注的重點。

治標還是治本?

“你囤藥了嗎?”隨著全國不少城市陸續優化疫情防控相關措施,一股“囤藥潮”席卷而來。加上“新冠吃藥順序圖”“新冠囤藥清單”等內容在社交平臺上推波助瀾,不少網友開始跟風囤藥。

在一些短視頻中可以看到,有網友囤的藥品幾乎堆成了小山。積勢之下,導致目前零售藥店、醫院藥房,退熱、清熱解毒類藥品出現斷貨。

有需求就有市場,供給雙方從根本上塑造了藥店市場。

目前藥店市場分為兩大板塊,其一是傳統實體藥店覆蓋的線下市場,及其衍生出的B2C/O2O業務等;其二是阿里健康、平安好醫生、美團等平臺的自營B2C業務,以及其他主體的醫藥電商業務。

數據顯示,我國互聯網醫療始終保持高增長態勢,由2012年的23.1億元增長至2019年的271.7億元,年復合增長率達42.21%。近年來線上市場規模提升增速有所放緩,但20%以上的增速仍遠高于線下市場。

不僅如此,現行政策同樣往互聯網平臺傾斜。北京市此前宣布,自12月3日起,市民通過互聯網平臺或本市藥店購買退熱、止咳、抗感染、治療咽干咽痛等“四類藥品”,不再需要實名登記信息,變相放開了口子。

這為互聯網醫療,特別是醫藥電商平臺帶來了極大的推動效果。一方面是健康類產品需求的增加,另一方面是線上購買的行為覆蓋范圍將進一步擴大,醫藥電商行業因此受益。

國盛證券認為,疫情防控持續優化下,考慮到購藥習慣變化、線下供貨不足、人員流動意愿降低等因素,大型醫藥電商平臺會承接大量抗疫相關品類的購買需求,成為主力流通端口。

在互聯網醫療的細分市場中,醫藥電商平臺的代表阿里健康們占據絕大部分市場份額,通過自營(1P業務,賺取藥品差價)、平臺(3P業務,賺取傭金、平臺使用費等)擴大營收。

據《財經》從互聯網醫療平臺了解到,近一周北京地區呼吸科問診量環比上周增長410%、抗原檢測試劑訂單量增長超8倍,連花清瘟、布洛芬等藥品銷量環比增長18倍,多地頻現脫銷。

平安好醫生近日表示,線上購藥需求激增,目前已上線“新冠咨詢專區”和“新冠防護常備藥品專區”來為用戶提供相關服務。

阿里健康同樣表示,平臺疫情相關藥品、抗原自測試劑、N95口罩等搜索量大幅增長,阿里健康大藥房和天貓健康正在聯動相關生產企業、物流供應鏈等,增加健康防疫物資供應,全力保障用戶需求。

總的來說,隨著全國疫情防控措施的持續優化,互聯網醫療服務的作用得到肯定,相關市場需求迎來激增,推動互聯網醫療板塊走強,形成互聯網醫療行業階段性拐點。

基本盤仍未變

對于阿里健康們而言,當下疫情政策變化帶來的利好,更像是一個短期激素,至于能否對業績長期帶來巨大支撐,還需要看行業發展趨勢和自身的基本盤。

近日,阿里健康發布截至2022年9月30日止的六個月中期業績公告,恰恰可以以此為契機探討一下財務層面的基本狀況。

根據財報,報告期內阿里健康收入達115億元,同比增長22.9%,歸因于醫藥自營業務及醫療健康及數字化服務業務。

據悉,醫藥自營業務收入100.82億元,同比增長24.2%。其中,處方藥業務收入增長46.2%。另一方面,阿里健康醫藥電商平臺業務收入近10億元人民幣。這兩大部分其實是“賣藥”基本盤所在。

而醫療健康及數字化服務業務,包括為終端使用者提供包括中醫、體檢、核酸檢測等在內的線上線下一體的醫療健康服務等。該部分收入約為4.19億元人民幣,同比增長74.9%。

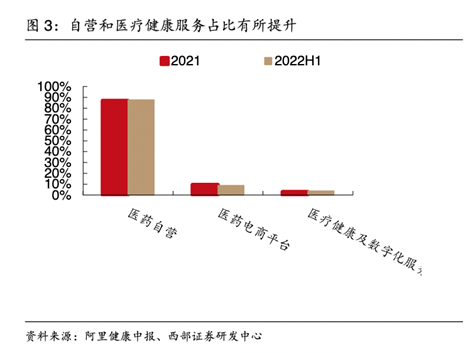

先看“藥”的部分,醫藥自營和醫藥電商平臺一直是公司的核心業務,合計收入占比在90%以上。2022財年上半年,兩塊業務占收入的比重分別為87%、9%,近年來電商平臺業務占比逐漸下滑。

今年以來,行業有兩大重要的政策影響了平臺賣藥。

首先是今年6月,國家藥監局發布《中華人民共和國藥品管理法實施條例(修訂草案征求意見稿)》,新增的第八十三條明確規定了第三方平臺提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動。

關于該條例的解讀業內眾說紛紜,受此影響,港股互聯網醫療板塊曾持續下挫。

而在近期,根據一份《西部計算機-阿里健康線上策略會》資料顯示,阿里健康只需將自營業務和平臺業務各自主體區分開來,就可以規避上述問題,經營上不會受到太大影響。

另外一條政策則已經落地。12月1日,國家市場監管總局發布的《藥品網絡銷售監督管理辦法》正式施行。

有市場人士認為,目前線上銷售額僅占藥品終端銷售額的2.1%,藥品終端線上銷售有極大的增長潛力。隨著《辦法》的落地實施,電子處方外流將進一步加速,進而擴充處方藥在線零售端市場規模。

眼下,拆解B2C醫藥電商的驅動因素可以發現,處方藥是醫藥電商增量空間的最大來源。在上述《策略會》中,阿里健康披露,處方藥外流確實在發生,但是發生速度比預想的要慢。

不僅如此,線下藥店也在承接處方藥外流,整體呈現鼎足之勢的狀態。

在“醫”的部分上,阿里健康給的“篇幅”明顯變少。《策略會》中披露,阿里健康會加大在醫療健康服務上的研發投入,委婉地表示此前的路徑有誤,即投入思路發生了變化,不同于以往花較大的成本去建平臺:

大致的思路是會把探索聚焦在先做小規模實驗和小業務單元實踐上,跑通后才能大規模復制,用這樣的思路,投入會大規模降低,但是從金額比例上還是醫療健康服務和基建這兩塊投入最大。

今年7月,《財經》披露阿里健康內部負責互聯網醫療服務的醫鹿部門,進行了一次較大的框架調整,側面也反映了轉舵正在進行中。

整體來看,以阿里健康為代表的港股互聯網醫療“三巨頭”,基本盤依然在賣藥上,這也是行業多年來的通病。當然,賣藥也沒什么不好,只是未來缺乏點想象空間而已。

截至初稿,港股互聯網醫療“三巨頭”股價出現回落,說明市場正在回歸理性。

試金石還是照妖鏡?

此前「科技新知」曾分析過,中短期看,以互聯網醫療行業內規模較大的幾家企業為例,阿里健康、平安好醫生等收入高度依賴醫藥電商的平臺,只是“賣藥的”,而非“看病的”。

長遠來看,互聯網醫療企業發展的最終目的是承接大部分線下醫院的業務,實現全鏈條“線上看病”,打破醫療設施和患者數量的不平衡格局,即“醫療不可能三角”。

美國耶魯大學教授William Kissick提出了傳統醫療體系著名的不可能三角:在給定約束條件下,一個國家的醫療系統很難同時兼顧“提高醫療服務質量、增加醫療服務可及性和降低醫療服務的價格”。

從這個角度來看,此次防控政策調整,除了推動互聯網醫療板塊走強,同樣也是阿里健康們證明自己并非只是“醫藥販子”的“驚險一躍”。

可以看到,近期有專家呼吁,市民如果有非緊急的就醫需求,可以選擇互聯網+醫療的形式就診。不過,由于此前政策上對于互聯網診療有諸多限制,此種分流方式能起多大作用尚未可知。

而就在12月12日,據國家衛健委網站消息,國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組發布《關于做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》。

《通知》明確,醫療機構(包括互聯網醫院、開展互聯網診療服務的醫療機構)可以通過互聯網診療平臺,在線開具治療新冠肺炎相關癥狀的處方,并鼓勵委托符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。

《通知》發布后,阿里健康、京東健康、美團買藥等多家互聯網醫療平臺都陸續開設了針對發熱、防疫等的問診功能。據了解,大部分平臺的在線問診是提供7×24小時服務,有的則是和全國三甲醫院合作。

從這點來看,此次《通知》無疑是阿里健康們完成這“驚險一躍”的關鍵助力,至于結果如何,還需要時間觀察。

參考資料:

國盛證券《疫情防控持續優化下未來場景資產梳理》

西部計算機《阿里健康線上策略會》

財經《新冠治療推薦藥銷量暴增,互聯網醫療平臺競爭加劇》