記者 | 黃姍

編輯 | 樓婍沁

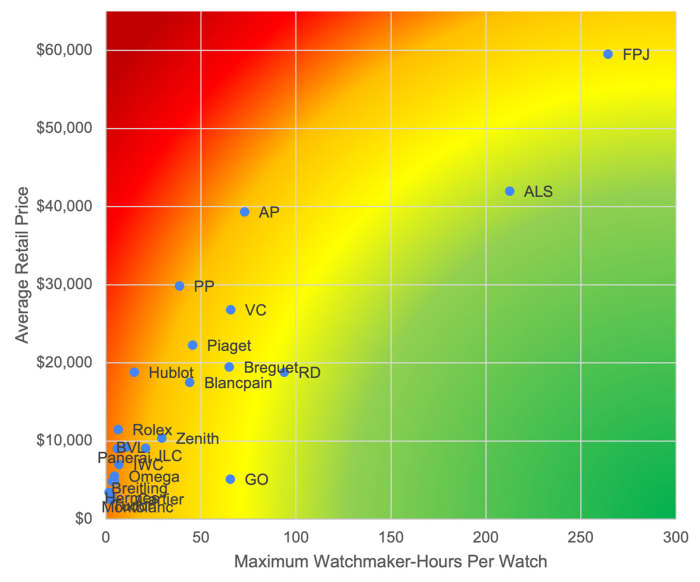

鐘表媒體SJX近期發表了一篇分析報告,通過計算不同品牌的制表工匠在一塊腕表上可能花費的最大平均小時數,對2022年精密制表市場定位進行了全面而創新性的歸納。行業數據分析師Brandon Moore進行了這項數據分析和歸納。

該分析師考量了來自瑞士、德國和日本的超過50個高級制表品牌的公開數據,并參考了這三個國家的工作時長統計數據,計算出了這50多個腕表品牌制造每一塊手表可能投入的最多小時數,并以此制作了一個名為“鐘表匠小時數”(watchmaker-hours)矩陣圖表。這些品牌包括勞力士、歐米茄、江詩丹頓、百達翡麗等知名腕表品牌。

根據各個品牌的“鐘表匠小時數”,該報告將這50多個品牌劃分為5大類型品牌,分別是巔峰制表(Peak)、手工工業制表(Artisanal-industrial):、工業類高級制表(Industrial haute horlogerie)、工業精細制表(Industrial fine watchmaking),以及工業實力腕表(Industrial prowess),它們分別對應的“鐘表匠小時數”區間為超過300小時、100至299個小時、30至99個小時、10至29個小時,以及10小時以內。

值得注意的是,大多數消費者耳熟能詳的豪華腕表品牌,如勞力士、歐米茄、IWC萬國表、卡地亞腕表和日本精工等腕表被這份報告定義為“工業實力腕表”,它們制作每塊腕表的時間最多在3至6小時之間。

這些腕表的生產流程高度組織化,品牌也愿意投入巨大的代價提高制造能力,引入最先進的、自動化的制造設備。這位分析師提到,“雖然最后的腕表組裝主要是手動完成,但生產、組織和測試主要是通過自動化方法批量完成的。”

這些品牌腕表一定會面向更廣泛的大眾市場,但同時又堅持幾十年來不斷演變,但又十分明確的美學標準。分析師勞力士潛航者系列、卡地亞Tank系列、歐米茄超霸以及百年靈Navitimer系列腕表為例,強調這些品牌彌久歷新的關鍵是保存歷史和定位明確。

值得注意的是,該報告對傳統上收藏家普遍認可的“獨立制表”品牌的定義提出了挑戰。在“鐘表匠小時數”最多的巔峰制表(Peak)類目中,Ferdinand Berthoud、Phillipe DUFOUR等小眾腕表品牌在一塊手表上的時間可以超過300小時,前者甚至可以高達643個小時,可謂是行業天花板了。這些品牌每名員工每年生產的腕表不超過5枚,因此這15個品牌平均每塊手表最高平均時長能達到834小時。

不過,這不意味著這些品牌是藏家傳統認為的“獨立品牌”。傳統認為所謂的獨立制表品牌通常指其經營上相較于被大集團收編的品牌更為獨立,或不受制于資本的力量。但該分析指出,這樣的定義“缺乏準確性”,如果按照生產能力和供應鏈的組織化能力來看,這些受限于手工藝組織的品牌并沒有勞力士等高度商業化的腕表來得獨立。

Brandon Moore表示,“上述15個品牌每年生產的腕表總和不到500塊,而勞力士每天就能生產超過2000塊手表。”

與此同時,這類型腕表也不符合真正意義上的“手工制作”。事實上,除了少數例外純手工制作腕表,這些手表像任何其他手表一樣,也需要依賴生產工具,如CAD軟件設計,CNC車床等現代化生產設備來制造大型組件,如主板和搭橋。

值得一提的是,僅占全球市場20萬枚手表的工業精細制表(Industrial fine watchmaking)類目,其中的品牌卻被認為是最具獨創性和創新能力的,這就包括2022年剛剛打破全球超薄腕表記錄的Bvlgari寶格麗腕表,推出了雙面翻轉陀飛輪腕表的積家Jaeger-LeCoultre,以及堅持極簡包豪斯設計風格的格拉蘇蒂Nomos,以及真力時Zenith。

Brandon Moore還指出,根據計算,真力時Zenith在每塊手表上花費的時間預計可達到29個小時。真力時在定價上與勞力士和IWC萬國表競爭,但每塊手表的生產工時卻大約是競爭對手的6倍。分析認為,“真力時制造了出色的腕表,但很難看出這種額外的勞動力被分散到哪里去,這讓我猜測生產過程中可能出現產能過剩。”