文|財經無忌 山核桃

巨幕觀影、球隊比賽結果競猜,位于蘇州太湖風景區的一處高端養老社區內,卡塔爾世界杯的氛圍正酣。

這里絲毫察覺不到衰老的氣息。就在剛剛過去的11月里,這里的露天庭院里舉辦過燒烤派對,年輕的工作人員手拿著麥克風,與老人們一同唱著卡拉OK;感恩節的當天,這里還舉辦了一場化妝舞會......

在10月初,一次偶然間,我意外地在社交媒體上刷到了這家養老社區的試住邀請——他們計劃邀請100位年輕人來免費試住,提前享受未來的養老生活。

對當代的年輕人來說,“養老焦慮”已成為了熱議的話題。在小紅書上,關于“90后養老”“29歲,開始給自己準備養老金了”、“90后養老攻略”等話題已屢見不鮮。

來自騰訊與清華大學的《國人養老準備報告》顯示,為提前做好養老準備,超七成的90后已開始考慮養老,80后、70后養老需求也越來越迫切。福建師范大學公共管理學院教授侯斌在一項調查研究中也明確指出,青年人的“養老焦慮”正在持續提升。

對焦慮最直觀的感受體現最近正式落地的個人養老金業務。各大商業銀行將產品做成了開屏廣告,我身邊的年輕一代,見面的第一句話,除了世界杯外,幾乎就是個人養老金。

11月中旬的一個周末,我和朋友來到了這家高端養老社區,既是為了體驗未來的養老生活,也是為了近距離地感受年輕一代與老年一代的“養老焦慮”,因為他們的現在往往就是我們的未來。

當這場關于暮年的戰爭提前打響,身處其中的人們會如何理解自己此刻的處境?在這家高端養老社區里,形成了一個折疊的“老后圖景”。其中一位入住的年輕人表示:“我以后住的養老院要是低于這個標準,我就去送我的孩子去孤兒院。”而我的朋友帶著為她的母親尋找未來養老機構的心愿來到這里,卻全程跟我說:“我媽媽一定不會喜歡這里。”

與人們普遍的焦慮相對應的是,中國養老產業的火熱。保險、地產與互聯網大廠都將視線落于這一萬億市場規模的藍海賽道,紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬就稱,養老產業是“一個供給沒追上需求的市場”。

無論是年輕人還是老人,人們關注害怕的已不再是“變老”,而是如何“更好地老去”。

預想中的退休生活

年輕人預想中的理想退休生活究竟是什么?

在前往實地調研前,帶著這樣的疑問,通過社交媒體的關鍵詞爬取,我簡單地勾勒出了一副理想畫卷——帶著這份年輕人的養老標準清單,我可以一一對照這家養老機構是否符合年輕人的需求。

在豆瓣“你預想的退休生活”的近六千條話題討論中,我截取前50條熱門評論做了詞云分析,這反映了年輕人們對養老生活的共性需求。比如,出現頻次最高的關鍵詞是“院子”:年輕人們希望擁有一個大大的院子,在這里可以養花種草、閱讀與曬太陽。

其次,城市的選擇也很關鍵。區別于“逃離城市,回到小鎮”的養老生活,由于他們對退休后的生活質量依舊有很高的要求,因此“一定要去喜歡的城市”成了養老的標準,其中海南、鶴崗、大理等網紅城市成了他們的第一選擇。

一位年輕人甚至給自己退休生活安排了春夏秋冬四個選擇:“冬季在海南,春季去揚州,夏季去貴州,秋季去新疆。”

娛樂活動也是必須的。“旅居式養老”成了社畜們的終極夢想,“把車換成房車”“和好朋友每月都能出一次遠門”。閱讀、廣場舞也必不可少,最好還能帶上自己的貓和狗,一些更實際的需求是“天天躺在床上玩手機或看動漫。”

當然,這其中也有一些聽起來比較瘋狂的想法——比如,有人想要退休開成人用品商店,有人幻想自己身在歐洲某個海邊小鎮,聽著披頭士的歌;有人提到了要組一支老年樂隊,做小區廣場上最靚的仔;還有的年輕人可能當前正處“戒糖期”,對食物要求極高:“我要天天吃甜食,喝奶茶,不做飯,點外賣。”

從上述討論,我大致歸納出了年輕人對未來養老的清單:首先,時間自由,可以自主安排自己的一天生活;其次,生活水平不能低,房子的選址以及配套基礎設施要達到一定的標準。最后,是社交需求,一定要有三五知己一同陪伴。

我的朋友則是為她的母親尋找未來的養老居所。她的母親距離正式退休還有四年,在退休前,她的母親明確提出想要試試養老社區。

對比過居家養老、住家保姆等多種形式后,我的朋友告訴我,她已開始為母親物色起養老機構。比起年輕人更聚焦精神層面的養老需求,她更看重三個標準:一是價格,目前她每月的預算在八千左右;二是社區氛圍,由于母親未來是一個人居住,她更看中服務人員的熱情以及在住老人的情況。三則是房間內基本的適老化設計。

帶著不同的調研意圖,我們一起來到了這家坐落在風景區的養老社區,而這趟旅程打破了我們此前的諸多認知。

跳舞機、養生茶與拍打操

驅車穿越鬧市,距離城區大約半個多小時的車程,便抵達了目的地。辦理完入住后,我們正好趕上午飯時間,于是便馬不停蹄地趕到了餐廳,前來吃飯的老人并不多,這里的老人似乎以江浙一帶為主,從他們的口音中你就能體會到這一點。

餐廳的入口處,一張四四方方的展板上寫著一周菜單,窗口上貼著“本幫菜”和“淮揚菜”兩張標簽,大抵可以看出這里的菜品口味。餐品被分為了大葷、小葷和素菜等多種餐別,每種餐別里有三樣餐品。一周的餐品幾乎沒有重樣,我們算了下,早餐共計70種,午餐晚餐則接近180種。

餐廳內就餐的老人不多/作者攝

除了豐富度外,根據食物所含營養物質,餐品還被分為了“紅綠燈”三類,比如紅燈食物高油高鹽,要限量吃,在菜單中,上海八寶鴨、上海紅燒肉等都被標注了紅燈。我的朋友點點頭,表示這很科學,但隨后又扭頭跟我說:“但我估計我媽不會看。”

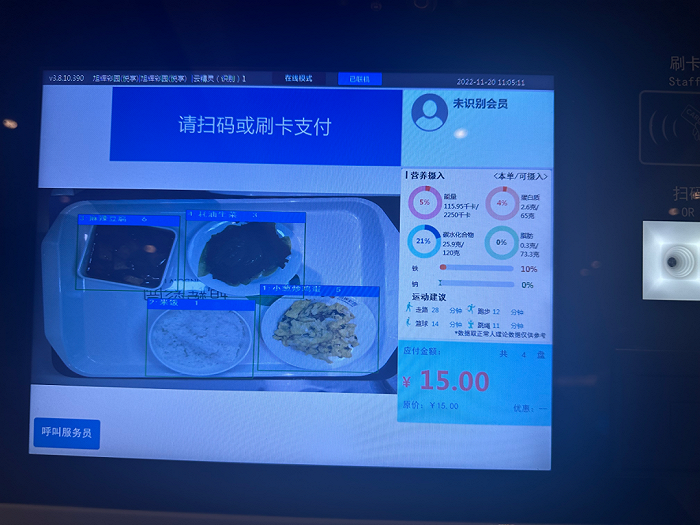

窗口內,為我們服務的是穿著紅色圍裙的食堂阿姨,讓人不自覺地有了一種“夢回大學食堂”的感受。不過好在這里不需要考慮“阿姨的勺子量多量少”的問題,每個都是小碗菜,甚至到了付款的時候,機器能夠自動識別出一餐的攝入能量以及相關的運動建議。

比如,我的這一餐,總共花費15元,對應的運動建議是走路28分鐘、跑步12分鐘,籃球14分鐘以及跳繩11分鐘,堪比“機器版帕梅拉”。

能計算出攝入量的餐廳智能化設備/作者攝

但拿著餐盤的我,卻陷入了沉思:我一個從來不運動的年輕人或者是一個老人,該如何度過機器為我規定的這將近一個小時的運動。

另一邊我的朋友又開始對價格犯愁,每餐的價格在15元左右,盡管菜品豐富,但一天三餐的花費接近50元。“她節儉慣了,平常都是自己帶飯,在食堂里吃飯都不多。”她拍了一張照片給她的母親,過了好一會兒,母親回復了一句:“這么小的碗,能吃得飽嗎?”

事實證明,知女莫如母。對于一個年輕人的胃來說,“三碗小菜+一碗飯”的量確實扛不住餓,但我們提前了解到,這里有固定的下午茶時間——蛋糕以及飲品供應。

好不容易熬到了下午,當我們來到飲品區的時候,正巧撞上了一群前來參觀的爺爺奶奶,他們手拿紙杯,正品嘗著養生茶。一位爺爺向我這樣形容養生茶的口味:“一種花生茶的口感”。

每天都有的養生茶/作者攝

而在吧臺服務的是兩位看上去年齡不大的年輕人,其中一位正拿著菜單,照著上面的配料表向迎面而來的參觀者介紹。我的朋友看到了桌上備好的小蛋糕,剛準備點一份,工作人員卻禮貌地向她表示:“這是定制的。”

后來她打開美團,發現距離最近的一家糕點店需要半個多小時的車程,我們才意識到,這里的老人并不需要外賣。

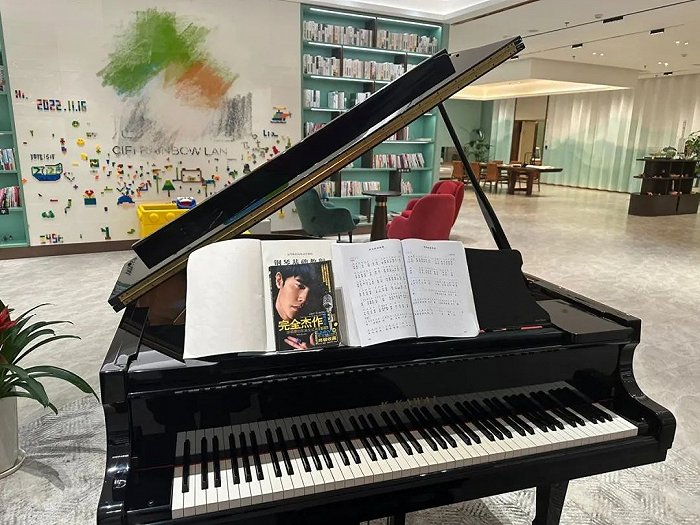

大廳里人來人往,那組前來參觀的老年團還在圍著養生茶討論,位于中央的一架鋼琴,時不時傳來稍顯生澀的琴音。有老人會上前彈奏一曲,雖然鋼琴正中央首先映入眼簾的是一本周杰倫的鋼琴曲譜。

位于大廳中央人人都可以彈的鋼琴/作者攝

除了眼前的鋼琴打卡地外,這里每周都會安排相應的課程與娛樂活動。鋼琴聲樂課、基礎繪畫課、瑜伽課、剪輯課、手工課與茶藝課......不同的課程被安排至不同的功能室。前幾周,這里剛剛結束了騎行活動,一位前來體驗的年輕人甚至被種草了用來騎行的自行車。

事實上,課程與娛樂活動是養老社區的重要組成部分。一般來說,相應的課程可謂分為知識傳授、興趣實踐以及集體參與三類。在課表上,我驚訝地發現這里居然還有門球課與騎行課。對于我的驚訝,已經參觀了幾家養老社區的朋友卻已習以為常:“在課程上,機構已經開始卷出花了”。

她上一次參觀的一家養老機構,已經開始使用VR一體機了。在隨后的參觀中,我們確實也找到了最新的PICO以及switch,不過從使用程度上來說,我們并不確信老年人是否會頻繁使用這些年輕人愛玩的游戲設備。

畢竟,在參觀的當天,我們在使用switch跳舞的過程中,一旁的阿姨在向我們安利隔壁的“跳舞機”(它只需要打開電視,腳踩墊子上的箭頭就可以了,并不需要連接手柄)。

當然,此刻的你或許會問,既然每天都有課程,你們為什么沒有去體驗當天的課程?原因并不難理解,手工課程安排在下午兩點,因此趕路實在太累,我們吃完午飯后倒頭就睡,于是雙雙錯過了當天的課程,醒來時已是三點半了。

畢竟入住這家養老社區的前提是配合老人們的作息習慣,早餐七點開始,晚上八點之后保持安靜,謝絕一切來客進入。為了努力跟上這里的生活節奏,我們預約了第二天早上八點半的養生拍打操。

養老機構的休息區/作者攝

我們來到影音室的時候,已有不少老爺爺與老奶奶集合。在我們的面前,有一塊兒巨大的屏幕,屏幕上是三個穿著白色體恤與紅色褲子的“領操員”,每個動作大概三分鐘左右,拍打的穴位據說能夠治愈脾臟與風濕。

我的朋友是“八段錦”的忠實愛好者,她覺得以我們的體力全套跟下來,應該不成問題。但做了不到十分鐘,我們倆就開始出汗,后來我們決定在旁邊的沙發看爺爺奶奶做操。在我們癱倒在沙發里的時候,又一群前來參觀的爺爺奶奶也被吸引過來,中間有一位穿黑色衣服,操著一股東北口音的阿姨可能是夢回自己“廣場舞”時代,她的動作優美且協調,或許是覺得沒有難度,這位阿姨很快掃興而歸。

在拍打聲與音樂聲中,一邊是努力做操的老年人,另一邊是躺在沙發上的年輕人,奇怪的是,你竟然并不覺得違和。我的朋友提醒我,這其實就是你與父母的相處模式,她向我形容她每次回家時的場景:每天早晨,一邊是放著音樂跳著舞的母親,另一邊是臥室里睡到三桿才起的自己。

在這一個瞬間里,我們突然有了回家的感覺,也正是這一個瞬間提醒我們:兩天的養老體驗里,我們嘗試過上的其實是一種被制造出的“健康生活”:比起早起跟著爺爺奶奶們做拍打操,年輕人最好的休息方式或許是睡覺。

困在圍城里的萬億生意

“等我老去的時候,我能住上這樣的養老院嗎?”

臨近體驗結束,我向我的朋友發出了這樣的靈魂質問。一陣短暫的沉默后,我們終于意識到價格這一關鍵問題。

前期運營人員曾透露,這里的月單價在七八千左右。在我們拿到的一份資料顯示,這里的付費模式可分為年服務模式與旅居服務模式。

前者根據不同的戶型,按年繳納服務費,依照月單價由高到底分別為湖心公寓(14000元)——中央公寓(9199元)——陽光公寓(8199元)——花園公寓(6499元)。

也就是說,加上五萬元的保證金,入住最低服務標準的花園公寓,至少需要準備13萬。

后者則是通過充值金額,獲取不同的權益——本質上其實是建立會員制度,比如充值2.6萬元,包含的權益是在一年內享有60間夜。

較高的定價源自于我們所在的這家養老社區的定位——CCRC(Continuing Care Retirement Community),即持續照料型退休社區。這是一種起源美國的復合式老年社區。

更通俗的一種解釋是,CCRC其實是一個的養老“大雜燴”,見證老人逐漸“老化”的過程,為老人的每個階段提供不同的服務。

也正因CCRC的綜合性,一進入社區內,我們就看到了處于不同健康階段的老人——他們有的坐在輪椅上,身邊需要護工的幫扶;有的則由老伴攙扶,有的則在花園里自在的穿行。

當然,根據不同主體的劃分,我國養老機構可分為由政府主導的基本養老服務機構以及市場化的商業養老機構。而具體按照運營模式與服務的差異,又可以細分為養老社區、度假療養院等。

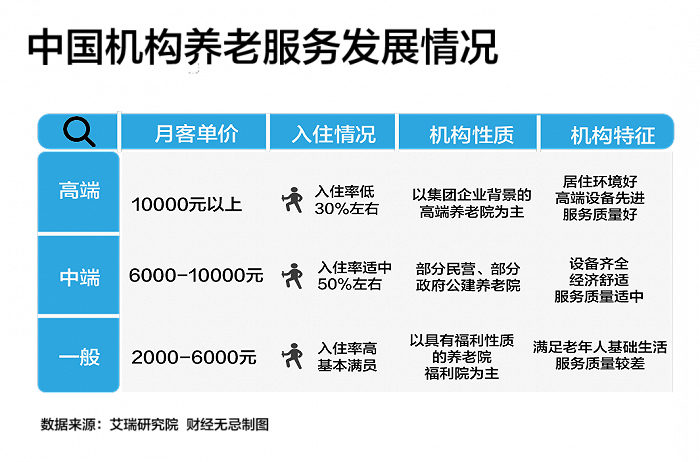

根據艾瑞咨詢的調研,月單價在6000元以上的養老機構,入住率在30%-50%左右,而月單價在2000-6000元左右、具有福利性質的敬老院,往往基本滿員。

背后反映出的是一個折疊的養老圖景:養老需求逐年提升,月單價低的養老機構,有需求但供給端亟待優化;月單價高的養老機構,在居民付費能力有限的情況下,空置率高,經營成本居高不下。

對高端養老機構而言,“空置率高”已是行業的普遍困境,目前商業養老機構床位空置率普遍較高,已接近50%。

對大多數老年人來說,高端養老機構依舊是一個“奢侈品”。同時,在資產壁壘高、融資成本重、政策補貼有限的背景下,商業養老機構在配套設施等方面隱性成本高企,持續抬高的經營成本也大大降低了降價促銷的可行性。

重資產屬性下,很少有高端養老機構能夠做到“不虧損”。根據艾瑞咨詢的調查,2021年,實現盈利的養老機構占比不足一成。

錢都花在哪兒了?在實地探訪與一些高端養老機構入住者的體驗中,我們或許能找到答案。

首先是,高設計成本。高端養老機構往往會重點講述設計故事,大到概念圖,精裝與軟裝,小到包括燈光、各類智能化與無障礙設計,都是相應的成本投入。

在我所入住的該養老社區內,大約六十平方米的房間內,從床邊扶手、燈光到浴室構造,甚至是開關上明顯放大的字體,都做了相應的適老化設計。

開關被放大的字體/作者攝

浴室內的適老化設計/作者攝

而除了高設計成本外,較高的能耗成本同樣也加大了經營壓力,這當然與居高不下的空置率息息相關。

最后則是高人力成本。越老需要護理的等級越高,需要配備的人力成本也就越大,特別是目前的很多養老機構都采取“醫養結合”的模式,從前期崗前培訓到后期的考核,隨著老人及其家屬對服務質量要求的提升,對護理人員的要求也越高。

而區別于高端養老機構的盈利困境,基層卻又著另一重困境。

今年25歲的李念有著兩年多的機構養老護理員經歷,雖然是非對口專業,通過考取養老護理員證書,李念進入了提供養老服務的第三方社會組織,此類養老機構的運營模式是由政府主導購買,從而為居民提供居家養老服務。

李念告訴我,基層的老人們對養老需求很大。她們所提供的服務內容包括了個人衛生、居家清潔等。“最受老人們歡迎的是家政清潔服務。”

但基層護理員的流動性很強,同時存在著“老人養老人”的現象。李念身邊的護理員們很多都是70后,自己都用著老人機,處在退休的邊緣。

東南大學人文學院博士后吳心越在對中國養老機構護理員進行調查后也發現,中國的機構養老服務從業者主要為來自社會中下階層的中老年女性,她們的平均年齡偏高,受教育程度較低,接受專業培訓不足,被視為制約養老服務行業發展的瓶頸之一。

而在李念看來,還有的困境則掩藏在智能化技術的光環外。一些適老化的智能養老產品會讓老人產生抵觸心理。

“比如智能手環、智能床墊,會讓老人有被監視的感覺。”李念的講述讓我想到了患有阿茲海默癥的外公——母親曾為外公買過數次智能手環,但外公每一次都拒絕佩戴。

李念覺得,也許真正到了90后的一代,才會真正克服對科技的恐懼,那些適老化的產品才能發揮應有的作用。

只是90后的一代,僅靠技術無法熨平迎面而來的養老焦慮。

一場提前打響的“暮年戰爭”

汪媛生平第一次意識到“父母的老去”是在母親經歷完房顫手術之后的一個再尋常不過的午后。

六十五歲的母親手扶著床邊的護欄,努力撐起身體,慢慢挪動自己的身子,再顫顫巍巍地用雙腳觸碰到地面。

這只是一個開始,站穩對母親來說,需要依靠放在床邊帶滾輪的步行器。像嬰兒那樣,一步一步地走,母親需要自己走到桌前,拿起護工為她準備的午餐,這一看起來只有幾米的路程,母親卻花了半個多小時。

汪媛出生在沿海的一座小城,接觸養老已有四年。由于母親身體的原因,需要配備專門的護工,24小時護理。四年前,她帶父母來到這所“醫養結合”的養老機構,目前父母倆每月的花費在一萬五左右。

“父母就像是一面鏡子”,讓汪媛看到了提前規劃養老的重要性。過去作為“養老基本盤”的退休金,可能遠遠不能支撐年輕人理想的生活。

中國社科院世界社保研究中心也曾發出“預警”,國家主導的城市養老基金將在2027年達到6.99萬億元的峰值,并可能在2035年耗盡。

與此同時,過去幾十年間,中國的養老金替代率也有所下降。社科院去年發布的一份報告顯示,雖然退休人員的養老金相當于1998年退休當年員工平均工資的87%,但近年來這一比例一直下降到45%左右。(注:養老金替代率是指:勞動者退休時的養老金領取水平與退休前工資收入水平之間的比率。)

也就是說,年輕人逐漸意識到,僅靠養老金無法在晚年過上與年輕時一樣的生活。也正因如此,更多的年輕人開始為“提前退休”做打算。

在目睹父母的養老困境后,汪媛便開始購買相應的養老保險產品,而我的朋友則通過降低物欲,嘗試通過“斷舍離”為自己攢一筆養老基金。

而在豆瓣“FIRE生活”等小組內,已有崇尚“財務自由,提前退休”的年輕人提前進入了退休狀態,在大理、鶴崗等小城內過著“半隱居”的日子。

一場提前打響的“暮年戰役”已揭開序幕,誰也無法置身事外——從老齡化社會到深度老齡化社會,德國用了40年,英國用了46年,法國用了126年,而中國只用了20年。

我想起由日本NHK電視臺錄制組編纂的《老后破產:名為“長壽”的噩夢》一書中令人動容的一句話:“(老后破產)并非隔岸觀火,而已成為我們身邊正在發生的日常”。

或許,如何更好地老去?如何恰如其分地老去?如何更有尊嚴地老去?這或許是所有人都將面臨的永恒命題。

(應受訪者要求,文中李念、汪媛均為化名)

參考資料:

1、艾瑞咨詢:《中國商業養老服務市場發展研究報告》

2、侯斌等:《青年群體的自我養老焦慮因何而來?—基于生態壓力過程模型的解釋視角》

3、西部證券:《從國際經驗看我國養老產業發展與相關行業前景》

4、吳心越:《照料勞動與年齡困境:基于養老機構護理員的研究》5、星圖金融研究院:《退休之后,要有多少錢才夠養老?》