文|首席人物觀 未未

編輯|江岳

01、答案

周源剛剛“輸”了一場競爭,在主場知乎。

2022年11月25日,他用自己的賬號回答了問題“一個人該怎樣找到自己熱愛和擅長的事”。至少從數據看,答主“也說”的答案比周源更受歡迎:擁有百萬粉絲的老板周源僅獲得了166個點贊,而擁有17萬粉絲的答主“也說”獲得了8739個點贊。

這樣的結局情有可原。“也說”的答案翔實細致,不但給出四項具體的實操步驟,每個步驟還有對比圖和舉例說明。這條優質答案被知乎“致知計劃”所收錄——這是知乎在今年5月宣布啟動的創作者獎勵計劃,投入近1億元的初始基金,獎勵持續在垂直領域深耕的創作者。

但工作人員沒有把同樣的榮譽給到自家老板。因為“敗北”的周源搬來了一條廣告視頻《燈塔計劃,等你開場》。鏡頭前,他認真介紹了知乎在今年9月上線的燈塔計劃:從全網遴選10個優秀創作者或團隊,最終入選者將獲得最高單項100萬人民幣的激勵金。

視頻里的細節和場景都很講究。比如,周源身后白色架子上擺放的那只吉祥物北極狐,是2014年知乎在社區發起設計海選,最終從幾百份里選中的。連同他身上那家黑色帽衫胸口繡著的“知乎”藍色小字,共同傳遞出的信號就是:知乎是屬于你們的,所以我也是。

在回答問題這件事情上,主場競技,“輸”給對手,周源可能早已習慣。

畢竟他還“慘”遭過內部工作人員的處罰。比如在“你覺得知乎會變成百度知道”的問題下方,積極參與的周源只是簡單寫下了“不會。”——盡管后來事實證明,知乎與百度知道并沒有所謂的殊途同歸。但這都不重要。對于社區管理人員而言,這樣的答案毫無建設性,于是,它的內容被折疊,也就是說,普通用戶如果不去手動打開,甚至都看不到這條回答。

工作人員拿捏老板的武器是知乎的信息機制。2011年1月,知乎問世,上線了“一問多答”和“權重投票”兩項功能。前者意味著當一個人提問時,所有人都可以回答,后者則是根據答案質量賦予不同的權重。

好在,老板周源也不在意自己被拂了面子。作為內容創作者的他如今多少有些懈怠。他的賬號簽名是“知乎001號員工”,但在即將結束的2022年,這位001號員工只在社區寫下三條回答,發布的時間分別是凌晨1點40分、上午8點43分和下午5點29分,這不是一個持續深耕的態度。

周源變了。

2011年,剛剛上線的知乎還是邀請制,周源首批邀請了十個人,每天他都坐在電腦前等待:昨天邀請的用戶怎么還沒上線?他自己則是最勤奮的創作者之一。前三年,他和另外兩位創始人共同寫下了2345個答案。

此后,這個數字此后逐年減少,2013年至2015年回答312個,2016年至2017年回答變成了39個。但這條屬于個人的下滑曲線,換來了整個社區的上升曲線,隨著知乎內容生態的完善,更多創作者涌入,到了2021年,知乎已經聚集了超過4400萬個問題和2.4億個答案時。周源的評價是,“回答是提問的5倍多,我想這能說明,過日子辦法總比問題多。”

創作者周源逐漸消失了,但類型更加豐富的創作者群體逐漸成型了。

其中不乏垂直領域的專業創作者。比如2022年11月,華裔數學家張益唐來知乎回答了自己論文研究成果的意義,回答中排列著復雜的數學公式和學術語言,內容艱深,當然不是符合新媒體傳播的文章。但最終,這個回答下收獲了2萬個贊同和2326條評論,張益唐也憑借一個回答,獲得了18639位用戶關注,粉絲轉化率接近100%。

知乎顯然還需要更多的張益唐。于是,周源在11月25日發布的新知青年大會公開信中再次提到,知乎的核心定位是專業討論。

毫無疑問,不管對于周源本人還是知乎平臺,這都是一件“熱愛且擅長的事”。

02、呼應

一年一度的新知青年大會,相當于知乎創作者的年會。因為疫情,今年它改成了線上召開。

時間回到2012年1月7日。

那是一個下著小雪的周六晚上,北京的最低溫度只有-6度,但鼓樓大街121酒吧里卻充滿了熱鬧與溫暖。100位知乎答主正在相互介紹,臺上是ELenore 樂隊,酒紅色的燈光與頗具迷幻電子風格的音樂融為了一體。

121酒吧最多可以容納120人。當夜,100位答主和知乎的工作人員們擠在一起,音樂人余大果調笑,實在不行就和樂隊們擠到臺上去——作為知乎音樂領域的優秀答主,他是這場活動的組織者之一。

這個被稱為“知乎音樂之夜”的活動成了后來新知大會的前身。一年一會的傳統,堅持了11年。11年前,余大果在知乎平臺上耐心解答著關于活動細節的各種問題,11年后,他依然是活躍的音樂領域創作者,會積極回答諸如“不喜歡樂理怎么辦”這樣的問題。

對于內容創作者而言,選擇或者離開某個平臺的原因,無外乎兩點:內容生態、商業變現。

換成更加通俗的說法就是:內容能否被更多人看見;被看見之后是否能帶來實際的收益。需求轉化成平臺的任務就是:在內容質量、用戶增長和商業變現之間找到平衡點。

這并不容易。

2019年春天,在問題“為什么后宮中嬪妃們一定要爭寵?”下,一位ID名叫“夢娃”的創作者掀起的討論,曾經引來知乎內部的關注。他們發現,“夢娃”更新的內容主要來自她在站外更新的一部網絡小說,但知乎用戶們很喜歡,如同催更小說一般,追問著相關的情節和人物。

“夢娃”的答案獲得了超過44萬的點贊,為知乎帶來流量的同時,也暴露了知乎的問題:越來越多的答主在答案下創作短故事集。某種程度上,這是知乎逐漸出圈、內容泛化后的衍生現象。從古至今,故事都是全球范圍內最受歡迎的內容形式。

變化一度引發過矛盾,甚至有資深答主在出走后吐槽,稱知乎擠滿了小說家。

新老用戶的融合難題——多數內容平臺在進化中都要遭遇的挑戰,也不可避免地落到了知乎身上,并帶來過陣痛。從2016年到2019年,陸續有知乎大V出走。

對于知乎而言,這是個必須要解決的問題。如今看來,在答案故事化的問題上,知乎探索出了一套適合自己的解決方案:開設專門的短故事專欄,部分專欄面向有需求的用戶做付費閱讀。這套打法直接推動了知乎付費用戶的增長,三年時間突破1000萬。到2022年第三季度時,知乎的會員收入達到3.35億元,同比增長88.1%,成為營收占比最大的業務。

而激發了知乎靈感的“夢娃”,也把小說創作挪到了知乎平臺,她建起了個人專欄更新《宮墻柳》,后來的出版和影視改編權也被專業機構一搶而空。

有問題,就會有答案。——2021年,知乎將slogan改成這句話。它指向了知乎作為問答社區的身份本質,也呼應了它不斷解題的韌性。對于這家當時年滿10歲的互聯網公司,通往未來的路上,顯然也還需要更多的韌性。

03、變化

2009年,一款名叫校內網的App在抽取當年清華大學電子系晚會的門票,門票100張,是當時還在清華大學讀書的王興和王慧雯花1000塊買來的。最終,這1000塊為校內網換來了4000個真實注冊用戶。

這段故事被王興寫在了自己的知乎上,并將校內網與Facebook早期發展路徑進行了對比。

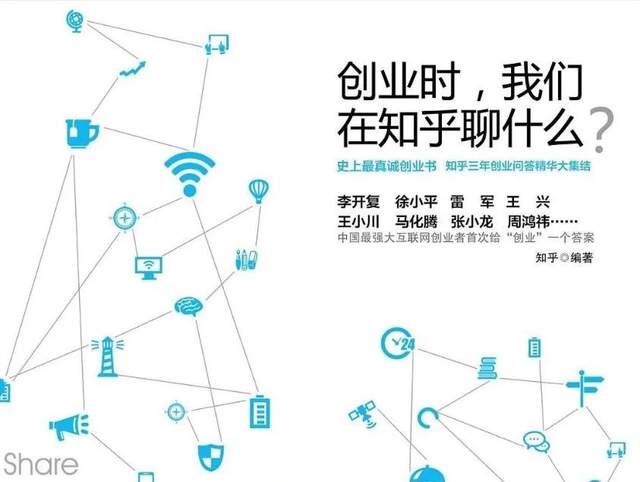

互聯網創業者是知乎早期用戶的典型代表。那段時間,馮大輝在阿里巴巴任職時寫下的“我不在創業,就是在去創業的路上”,黃建新在創業前考慮過要滿足幾個條件,以及張小龍、雷軍和王小川......這些在日后功成名就的人物,都在知乎上留下過最初的思考。

到了2014年,一本名為《創業時,我們在知乎聊什么》的書出版,作者署名:知乎,有讀者評價:知乎人人可參與的寫作形式是互聯網精神的體現。

書籍出版的那年,互聯網創業剛剛進入高潮,首屆世界互聯網大會剛剛在浙江烏鎮開幕,北京中關村以每一個半小時誕生一家企業、每16分鐘申請一項專利、每分鐘收入464萬元的速度奔跑著。以內容社區起家的知乎,踏著時代的浪潮乘風而來,上線兩個月,便拿到了第一筆融資。

知乎的第一次變化發生在2013年,由邀請制轉為向公眾開放注冊,不到一年,用戶數量從40萬攀升至400萬,幾乎是在同時,國內知識付費萌芽,央視主持人羅振宇辭掉工作,在北京創辦了脫口秀節目《邏輯思維》,已經進行兩年專業內容生長的知乎來到了風口上。

但知乎仍然是“問題青年們”的首選。一位五道口寫字樓里的上班族,周末會提著電腦去車庫咖啡籌備自己的網站,還在學習寫項目策劃書。在他的電腦初始頁面上,收藏著知乎的網址。初代互聯網大佬們留在平臺里的痕跡,是他們最信任的燈塔。

到了2018年,知乎用戶的數量變成了2.2億。當一個小眾產品開始走向大眾,原本的圈層注定要被稀釋。第二年,知乎在發布的品牌視頻《我們都是有問題的人》中,問題開始變得包羅萬象,比如,人類有沒有可能是被設計出來的,婚紗必須是白色的嗎,為什么那么多人開車回家,還要在車里坐很久。

這種生態的豐富性,與周源推崇的那本《美國大城市的死與生》有異曲同工之妙。作者雅各布斯在書中提出,保持城市活躍度的前提之一是認識到居民的復雜性,并配以合理規劃,而非簡單粗暴的分隔。

熟讀本書的周源將這一理論運用在了對知乎的治理上。比如,“婚紗必須得是白色的嗎?”問題得到了三個典型答案,回答者分別是高級婚紗禮服師、倫敦藝術大學服裝創意版型碩士和自稱結婚經驗豐富的單身狗,他們分別指向了知乎答主的三類身份:資深從業者、學者和有豐富經驗的愛好者。

維度多樣化的創作者構成,有利于保障答案的專業性——某種程度上這是知乎初心的回歸,就像當年那些創業者留下的真誠淳樸的思考和討論一樣。只是,如今,作為一家屬于大眾的內容平臺,關于“專業”的范疇已經更廣了。

比如在探討哪種螺獅粉好吃的問題里,有人會專門去柳州購買80款逐一嘗試之后,再認真寫下答案。在“長期使用A醇真的對皮膚好嗎?”的問題下,答主“光頭是顆小太陽”的答案得到了1436個收藏、1011個點贊、373個喜歡和308條評論。作為技術流,他擅長研究化妝品的化學構成和功效,圍繞A醇的分析亦是深入淺出。

也有硬核的。

知乎目前擁有1.059億月活用戶,科研人員超過544萬人,其中不乏大V。比如重癥醫學科主治醫師李鴻政,他在知乎的賬號簽名是“邏輯偵探般醫學科普”。在知乎幫助下,他已經相繼出版了《急診見聞:生命搶救倒計時》等圖書。

2021年的新知大會上,知乎曾宣布品牌煥新升級,新的Slgon變成了“有問題,就會有答案”。同年,有超過30位鹽選會員體系的創作者收入突破百萬,在今年的新知青年大會上,周源將這個人數上升到了100位,知乎也走出了一條逐漸清晰的道路。

關于創作者的動力來源,周源曾經在2012年寫過一段話。

那是知乎上線的第二年,有用戶提問:知乎團隊是怎么走來的,又將如何發展?周源在千字回復里寫到一句:“我覺得最重要的,是一種隨處可見的需求——一個人大腦中從未分享過的知識、經驗、見解和判斷力,總是另一群人非常想知道的東西。”

分享的獲得感構成了多數創作者的原動力。不過,持續的輸入耗時耗力,需要更強大的源源不斷的動力。此時,靈活且有效的內容激勵機制就變得更加重要。給錢給流量,向來是內容平臺吸引創作者的利器,只是,部分平臺陷在馬太效應中,只有頭部吃肉,其他都是添頭。

對“專業討論”的追求,以及對“專業”這個詞語本身的廣泛定位,讓知乎避免了這種情況。在今年的新知青年大會上,周源透露,超過100位知乎創作者實現了收入突破百萬,未來3年,還將實現500位知乎創作者收入突破百萬。此外,知乎還在今年啟動了燈塔計劃、致知計劃,都是通過高額資金獎勵,對持續在垂直領域深耕、進行知識普惠的創作者進行扶持。

04、基因

中國互聯網的創業者和他們的產品曾呈現出兩種氣質:一種是理科生思維,在創建之初便指向盈利,比如字節跳動和張一鳴,另一種則追求美學,發展佛系,比如豆瓣和阿北。

周源和知乎算是例外——在產品上線的前兩年,他封閉社區,嚴格控制人數,極客精神一枝獨秀,之后的幾年,知乎放開注冊,成為中型的知識社區,但周源需要反復與投資者溝通,知乎需要慢慢成長。

再之后,知乎內容日益豐富,規模化帶來了效應,也帶來了問題。一路摸爬滾打中,知乎陸續嘗試過直播、電商等新產品,但直到2019年建立起鹽選會員體系才真正順利起來。

會員體系的建立,一方面保住了專業化內容品質的底線,同時也建立起更加豐富的內容生態。表現在招股書數據里,2020年知乎總營收13.52億元,相比2019年的6.71億元,同比增加101.7%;毛利潤為7.58億元,同比增長142.7%;付費會員收入3.2億元,同比增長264%。從2020年起,知乎強調“專業討論”的態度,更是一年比一年強烈。

這與創始人的職業路徑有關。

畢業于計算機科學與技術的周源的第一份工作是IT記者。28歲那年,他曾來到Macworld大會現場,臺上演講的人是喬布斯。這場幾萬人的大會從凌晨5點開始排隊,座位先到先得,周源搶到的位置是第四排。在他的前方,坐著的是YouTube 創始人陳士峻。創業的激情滌蕩了他,三年后,他辭職,頭也不回地走上了這條道路。

媒體人的基因讓周源對變化始終保持著敏感。知乎此前出品的內容產品,比如《我們都是有問題的人》《時代在提問,中國在回答》都曾經在大眾群體中激發共鳴。又比如對專業討論的推崇,即表現在答主身份的豐富度,也表現在內容呈現形式本身。最近,由李雪琴主持的話題節目《荒野會談》在站內播放已經破億,已經證明了專業話題討論的廣泛關注度。

正如《美國大城市的死與生》中提到的,事物的表象和其運作的方式是緊密纏繞在一起的。知乎在過去12年社區氛圍的變化,與它的運營方向和方法直接相關。當然,也與時代和創業環境的變化有關。

當下的知乎,甚至所有的中文內容社區,或許都有必要關注獲得感與力量感——在充滿不確定的當下,這恐怕是最稀缺之物。

周源曾經在去年的新知青年大會上提及“獲得感”。這是知乎在2021年5月新推出的內容標準,以此篩選評判內容的優劣。從字面意義上理解,它指向的是內容為用戶創造的價值,比如情緒釋放、情感共鳴、信息增量等等。

關于獲得感和力量感,知乎在2022年制作的片子《高考笑忘書》中也進行了展示。這是關于幾位高考失利者的故事。

其中一位叫張中臣。高考失敗后,他跑去北京電影學院找人,結果碰到了一場114教室在上一門叫做“大師研究”的課。根本不知道大師是誰的張中臣去蹭了個課,從中午一點聽到了下午五點。就這樣,他蹭了四年電影課,后來出來拍短片,第一個片子沒錢雇人,他請來同事們幫忙,租器材花了300-400塊,請人吃飯花了1200塊,是他當月的工資。

然而,到2022年時,他已經站上了First青年影展的講臺,真誠講道:“如果沒有電影,我會死。”那一刻,熱愛與堅持的力量,足以感染屏幕前的大多數年輕人。

其實,獲得感與力量感,一直是知乎與周源的燈塔。他們創建了它,然后希望它能照亮更多航船。

在知乎還在創新工場時,周源效仿著當年的喬布斯重返蘋果掛上海盜旗的做法,也為自己的公司掛上了一面相似的旗幟。創新工場的主人是李開復,每當李開復帶著客人觀光其浮華的團隊時,看到那面煞有介事的海盜旗,他都會耐心地等待客人問一個問題——“這是什么團隊?”

周源后來理解海盜精神的內核:不顧質疑,勇往直前去讓變化發生;堅定信念,發自內心投入其中,兼具理性與感性。

很多人循著知乎這座燈塔找到了同類。2017年的“知乎鹽Club”會場曾經發生一件小事,在“知乎對談”結束后,工作人員需要清場整理二樓,為晚間的頒獎禮做準備。

在大部分活動中,清場向來拖沓。項目準備期間,活動承辦公司提出,提前安排安保人員強清。知乎的工作人微微一笑:不需要啦,這可是知友們。一句口播麻煩大家退出二樓就好,大家會在五分鐘之內把二樓清空的。

結果他們說錯了。大概三分鐘左右,二樓已經空空如也,所有觀眾都離場了。

這樣戲劇的一幕,今年暫時無緣發生了。轉為線上進行的新知大會,少了許多熱鬧。但燈塔還在,需要的人總會看見它。在公開信中,周源也如此寫道——

可以確定的是,我們仍然需要“相見”,甚至比以往任何時候都更需要。

來源:藍鯨

原標題:知乎12年,周源在找更多燈塔