文 | 略大參考 旺仔

編輯 | 程怡

按照現在的生產和交付進度,很多車企完不成年度目標,比亞迪除外。

比亞迪制定的年銷量目標是150萬輛,前三季度交付118萬輛,完成率79%。保守估計,比亞迪能完成年度目標。不保守估計,應該猜測比亞迪能否沖刺200萬輛,當然,要看比亞迪能不能生產出來。

它的對手,也是它的客戶特斯拉,前三季度賣出93萬輛,也正忙于沖刺150萬輛的目標。對于降價和交付不知道哪個先到來的特斯拉而言,四季度Model Y降價幅度沒有技巧,全是感情,最高接近3.7萬,后續又推出購車送保險活動,相當于變相降價。

如果說此前新能源汽車企業的年銷量,還卡在六位數,各家幾十萬輛的銷量差距,沒有明顯到足夠震撼人心。今年的銷售結果說明,新能源汽車領域的臥龍鳳雛產生了。比亞迪一個月的銷量,造車新勢力一年都達不到。早不在同一個競爭量級。

而且,兩家頭部品牌還在忙著提升產能。比亞迪全國九大生產基地,規劃產能近300萬輛。特斯拉忙于調整生產端的效率,要在年底達到4萬輛的周產量,大約每15秒生產一輛汽車,產能爬坡到每年200萬輛。上海和柏林的超級工廠,也在進行二期的產能擴建。總產量還要再提升100萬輛。

新時代要有新王,新的發育效率。相比燃油車時代,豐田從2001年開始,每年增加50萬輛產能逐步擴充的步伐。新能源車企的市場需求和擴產效率,是腳踩風火輪,掄著膀子,成倍提升。

比亞迪銷售業績每提升一個量級,曾經的宿敵,因比亞迪挖人而惱羞成怒的郭臺銘,都要焦急一會兒。這位一心想給中國臺灣汽車產業一個逆襲機會的代工之王,數次明示想為特斯拉代工。只是他真心一片,也僅換來馬斯克一句:“汽車非常復雜。你不能去找富士康這樣的供應商,說,‘給我造輛車’。”

新能源汽車發展十余年,愣是沒撐起來一家代工廠。比亞迪、特斯拉忙著自建工廠,垂直整合。新勢力品牌,起步階段找傳統車企代工,蔚來找江淮,小鵬找海馬,問界找小康,品牌發展起來也想要自建工廠。賭上畢生榮譽造車的雷軍,也沒找曾經的代工廠富士康,小米在北京亦莊辛房路拿了600畝地,自建廠房。

就連在地產業浮浮沉沉幾十年,突然記起來自己當了10年車間主任,還是有些制造業的基本功在身上的許家印,半路跨界造車,寧愿牽手同為門外漢的賈躍亭,也不找代工廠。為什么?造車可以拿地。鄭州富士康園區,能生產全球近一半的iPhone手機。可哪家汽車主機廠,能生產全球一半兒的汽車。

一部手機有上千的零件,一臺汽車有上萬的零件。汽車總裝廠通常是龐然大物一般的存在,占地超千畝。白色不銹鋼板搭建的工廠,像巨大的積木嵌在土地上。高聳的生產廠房內,成千上萬的工人關注著傳送物料的傳送帶和無人車。

總裝廠里,唯一的活動就是組裝,流水線上的工人,用焊接和螺絲,固定成千上萬的配件,將它們組裝成電池、電機、電芯、懸掛系統等核心零部件。再經過鋼板沖壓件點焊、車身浸漆和噴漆,完成防腐處理。最后,將數以千計的機械零件和電氣元件,以及少量的內飾安裝進刷過油漆的車身,生產出一輛完整的汽車。

被譽為工業奇跡的汽車產品,由總裝廠完成的工作量不過15%。許多沒有自主技術能力的總裝廠,跟代工廠也沒有太多不同。新能源汽車發展這些年,造車新勢力已經算不得新了,手握巨款的蔚來,也走到了向資本市場畫餅要盈利的階段。

時間來到2022年,造車新勢力已經死過一輪了。奇點、拜騰、綠馳掙扎在破產、重組的邊緣,極狐、威馬、零氪半死不活。但是,這些阻止不了還沒踏入造車進程的郭臺銘,他不認命。

10月中旬,郭臺銘72歲生日當天,富士康母公司鴻海集團,發布兩款電動車型——Model B、Model V,加上去年發布的Model C、Model E、Model T三款車型。大有搶光特斯拉Model 系列命名權的架勢。

鴻海發布的五款電動車型,均是“參考原型車”,提供給品牌客戶作為制造參考,后續客戶可以根據需求調整。簡言之,它們是沒有客戶訂單,不會量產的車型。怎么感覺,這項業務更適合遠在大洋彼岸的賈躍亭,遲遲無法量產的FF91,不如,當做參考原型車,跟其他車企合作量產,如果有人愿意下訂單的話。

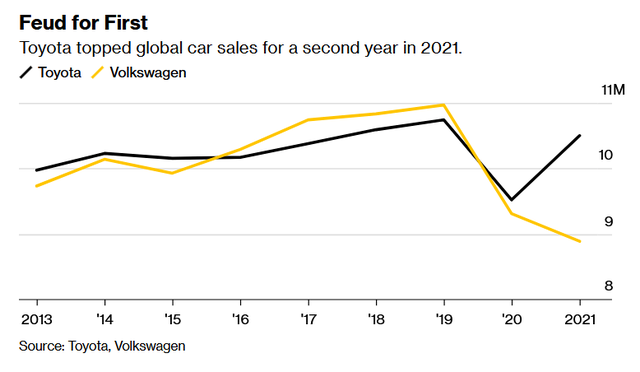

郭臺銘對汽車產業一片真心,它給鴻海規劃的愿景是到2025年大約占據電動車市場5%的份額。他曾經的對手王傳福,夢想大的多,制定的目標是2025年成為世界第一。如果按照現在的全球第一——豐田,近10年銷量的平均值估算,量級大約在1000萬輛。反推之,鴻海的目標大約需要到達年產500萬輛的量級。

留給他的時間不多了,能拿到的土地也不多了。鄭州富士康航空港區的工廠,今年添了新鄰居——比亞迪,一期項目快要交工了,產能目標30萬輛。國內等著盤活的總裝廠很多,不太需要有專門的汽車代工企業。即便是代工之王,沒有穩定的訂單,也就失去了跟地方政府談資源的機會。眼睜睜看著,比亞迪長袖善舞在合肥、阜新、濟南等城市拿地建廠。

郭臺銘還是領著鴻海多提供一些觸摸屏面板、連接器、覆蓋件等汽車零部件,像科技與狠話并存的董明珠,造整車太難實現,靈活轉型,嘗試做車用空調。不過,從最新的消息看,郭臺銘不肯放棄。鴻海將在印尼造車,并且繼續擴大其在中國臺灣、越南、印度、墨西哥、美國和捷克共和國的產能。咱就說說,這些國家里面,有幾個有汽車配套供應鏈的。

全球汽車產量每年約在8000萬輛至一億輛之間,全球第一的豐田,年銷量在1000萬輛左右。行業的集中性遠不如手機產業。走差異化定位,以市場換技術,有存活下去的幾率。

圖:豐田2021年總銷量1050萬輛

從目前的策略來看,郭臺銘想從海外低線市場切入,爭取發展空間。畢竟,比亞迪、特斯拉,又或者傳統車企豐田、大眾,眼睛里盯著主要市場是北美、歐洲、中國、日本,這些已經成熟的汽車市場。新興市場,或許是發展,壯大的機會之一,但是市場份額已然不多了。