文|未來跡FutureBeauty 林宇

第五屆進博會上,雅詩蘭黛集團表示,于2020年11月落戶于上海的全球創新中心,即將在12月投入使用。

11月15日,資生堂在集團150周年中國發布會上宣布,未來幾年內,將持續投資在中國打造其全球第二大研發創新中心。

不僅如此,漢高化妝品事業部、洗滌劑及家用護理事業部大中華區副總裁鐘經偉此前在接受《未來跡Future Beauty》也透露,漢高計劃在上海籌備建設以中國為中心的“亞太消費品研發基地”。漢高集團正在上海建設其全球第二大創新中心,預計在2024年完工,建成后將用于服務漢高集團在中國的所有業務。

不難看出,除了科研經費,國際巨頭們還正在持續加大在中國的研發創新基建投入,希望能更貼近本土市場和消費者,并且將中國的研發中心打造成“全球第二大”正日益成為一種普遍現象。

01 美妝巨頭持續加碼在華研發創新投資,掀起又一波高潮

事實上,國際美妝巨頭對在華研發中心的投入,并不是近些年才開始的。

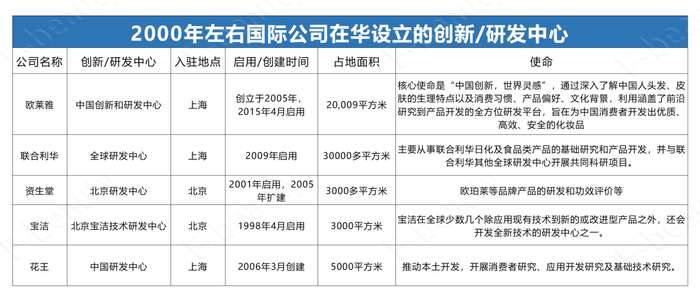

經《未來跡FutureBeauty》不完全整理,從1990年代開始,國際美妝巨頭就開始在中國研發中心的投入,其中第一波投資高峰出現在2000年前后。

制圖:未來跡

最早在中國重金投入,建設研發中心的是寶潔公司,1998年4月寶潔在中國的研發中心正式從廣州轉移到北京。這個總投資接近5億元人民幣,占地3000多平方米的研發中心,就此成為寶潔在全球少數幾個兼具應用性研究和新技術開發職能的研究中心之一。據當時的媒體報道,北京市為此還特批了100多個北京戶口給寶潔,以幫助其引進研發人才。

隨后,歐萊雅、聯合利華、資生堂、花王等日化巨頭紛紛宣布在華進行研發中心的建設。其中,歐萊雅在上海已經建成了總面積超過2萬平方米的“中國創新和研發中心”,據歐萊雅方面透露,其總投資金額已經超過20億元。

一個明顯趨勢是,從2020年開始,外資美妝集團和公司掀起了加大在華研發中心投入的第二波高潮。

制圖:未來跡

這一波高潮,主要是由早期進入中國市場的美妝集團公司的舊研發中心升級,以及新的外資美妝企業加大在中國的投資兩股力量構成。

其中資生堂是“不斷升級派”的典型代表。

資生堂于1981年進入中國市場,1991年與中國北京麗源公司合資成立了資生堂麗源化妝品有限公司。1993年麗源化妝品有限公司北京工廠竣工,2001年成立北京研發中心。不到五年時間,又選址上海浦東建立第二家在華工廠,繼而在上海建立了研發中心。彼時,資生堂旗下的歐珀萊、水之密語、ZA等品牌均實現了在華生產,期間還在上海誕生了專為中國女性打造的品牌“悠萊”。

到2021年,資生堂在上海東方美谷開啟其在中國的第三個研發中心,與OEM、原料公司及研究機構共同創新合作,承載制劑研發、功效研究及其他美容領域(食品)研究的三大使命。

而據了解,目前資生堂正在對中國的所有研發中心進行整合,計劃在中國建成其全球第二大研發創新中心。

越來越多由中國研發中心開發的產品也正在走向市場,服務亞洲消費者。

在去年進博會上,聯合利華首發品牌REGENERATE的核心“黑科技”——可修復牙釉質的生物再礦化技術“NR-5TM”,便是源于上海的全球研發中心和全球研發團隊的共同努力。

此外,歐萊雅、嬌韻詩與花王均對各自研發中心賦予了以本土開發為重心的使命,并根據其需求配備了功能齊全的實驗室。以歐萊雅為例,這座2015年啟用的創新研發中心,包含生命科學、化學分析、配方開發和產品評估實驗室。此前新推出的玻色因PRO,便是結合了法國研發經驗與中國研發中心對當地消費者需求的洞察,合力打造的適合中國消費者皮膚特點和抗老需求的創新型產品。

玻色因PRO已應用于“歐萊雅20霜”、“第二代巴黎歐萊雅紫熨斗全臉淡紋眼霜”等產品中

02 風向轉變,國際公司開始加強知識產權“針對性”布局

伴隨著創新中心的創立與啟用,《未來跡FutureBeauty》發現,國際巨頭們在知識產權上的布局也在悄然發生變化。

在我國現行的《專利法》中,分為發明、實用新型和外觀設計專利三種類型。按照官方定義,發明專利是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案,保護期為20年。申請門檻最高,需要通過初步審查和實質審查,一般審查時間需要二到三年。實用新型和外觀設計專利則偏向于產品形狀、構造及圖案等的新技術方案或新設計,保護期均為10年。相對而言申請門檻較低,過初步審查階段即可。

荃智美膚生物科技研究院研發總監張太軍告訴《未來跡Future Beauty》,“化妝品中的發明專利一般包含新原料、新方法、新組合,它強調的是從0到1的創造,在難度和價值上都更勝一籌。”

《未來跡Future Beauty》通過從中國國家知識產權局獲取的數據發現,截至2022年11月18日,各大國際公司在中國申請的專利都以發明專利為主。其中,寶潔公司以累計6816項發明專利名列第一。

制圖:未來跡

數據來自中國國家知識產權局,因存在部分專利過期、被撤回,或近期申請剛進入或未進入實質審查期的情況,故有效專利的數量會出現一定程度的縮減

此外,經《未來跡Future Beauty》梳理發現,這些國際公司近兩年申請的專利中,實用新型和外觀類專利都是直接在中國申請,而發明類專利的申請方式卻不盡相同。

其中,歐萊雅、拜爾斯道夫、聯合利華、花王、雅詩蘭黛等公司的發明專利,均以申請國際專利的方式獲得知識產權保護。

根據我國商標和專利的相關法律法規,專利申請人可通過PCT(《專利合作條約》)途徑,同時向參與了《專利合作條約》的多個國家申請國家專利,從而獲得更多國家的知識產權保護。

“這類國際公司,為了更好地進行專利保護,一般都會做全球的專利布局。”言安堂合伙人唐勝男告訴《未來跡Future Beauty》。

不過,《未來跡Future Beauty》也發現,隨著國際公司對中國研發的持續投入和本土化策略的推進,他們的專利申請方式,正在從“以國際專利為主”向“直接在中國申請專利”轉變。資生堂和寶潔公司就是其中的重要代表。

“在華申請專利,可能是進一步針對中國市場來做的,更貼近中國消費者。”PMPM功效評估及原料負責人廖峰認為。

“越來越多的跨國公司看好中國市場,同時也希望能夠開發出更貼合中國消費者的產品出來。”唐勝男表示,“雖然這些專利申請可能涉及總部對研發中心的硬性考核要求,但一些公司確實正在逐漸將基礎原料研究、配方應用、功效測試、在國內研發中心布局,形成了一個很成熟的體系。而以中國為主申請的這些專利,極有可能是國內研發團隊主導開發的,那么在應用上自然對國人更加有針對性。”

張太軍則認為,“中國現在對專利申請有很好的福利政策,包括一些跨國公司在華設立研發中心,也能享受到我們對于科技創新的政策補貼。”這也進一步增加了跨國公司在中國加大研發投入,直接申請專利的動力。

除此之外,據公開信息顯示,這些國際公司近兩年在發明專利的申請方向上也各有重點。比如資生堂對護膚品的技術準備更為關注,而歐萊雅則更傾向于對彩妝及科技類產品的鉆研。

制圖:未來跡,信息來自國家知識產權局

不難看出,國際大公司在中國的知識產權布局,正變得越來越有針對性和前瞻性,和各自公司現階段的市場優勢,以及未來的發展重點的結合度也正越來越高。

但對于中國本土企業來說,這會是一個全新的挑戰。這意味著,國際大公司在中國市場并不“臃腫”,反而正變得日益靈活。

03 中國完善的產業鏈正在成為外資企業,加快“產學研”轉化的優渥土壤

另一個值得關注的趨勢是,在過去,國際公司的全球研發布局中,高精尖的基礎研究一般在國外進行,中國的研發實驗室一般只負責應用層面的調整和改進。

一位前資生堂研發人員曾向《未來跡future beauty》透露,之前資生堂在中國的研發就以配方為主,核心的基礎研究則在日本總部進行。“在中國推出的產品會依據原有配方,按照中國消費者的需求,對膚感甚至功效體系進行調整。”

但近年來,正有越來越多的基礎性研究開始向中國轉移,以中國為創新中心的成果甚至開始向全球輸出。

一位曾在歐萊雅工作的業內資深人士告訴《未來跡Future Beauty》,二十年之前,歐萊雅還會將在法國獲得的一套研究成果轉到中國來做創作。但后來發現中國研發中心做出的研發也很好,就會出現反向輸出的情況,將中國的研發成果轉到國外。

即便現在一些國際公司的核心研發仍放在總部進行,但中國研發中心的實力也已經不容小覷。

“這些國際企業大都是在上海設立研發中心,上海是一個非常國際化的城市,它有足夠多梯隊的人才。”唐勝男表示,這些企業的研發團隊對學歷的要求都比較高,中國日化產業經過40多年的高速發展,在中國也培養了很多美妝行業的技術型人才,這是跨國公司在中國產出更多研究成果的又一有力基礎。

除此之外,研發中心的專利申請只是創新的第一步,如果不能被產品化,應用到市場,價值便會大打折扣。

在美業研究院與言安堂此前聯手進行的一項研究就發現,目前的歐美企業擅長前端科研,研發投入非常高,專利技術較為先進。但產業化能力是其短板,而這恰好能被中國完善的供應鏈彌補,將專利的創新價值快速落地到市場中。

“比如說,在國外一項專利要應用到產品中,在量產的過程中,讓工廠打個樣,要等很久,在中國,幾天的時間就能全部完成。”某跨國公司品牌總經理說。

據了解,從研發到原料,再到生產線,今天的中國已經擁有非常完整高效的化妝品產業配套,僅以化妝品的包裝材料為例,全世界有80%的化妝品包材產自中國。

這些條件,為國際公司提供了更好的創作土壤,幫助他們更快速、親密地觸達本土消費者。

如果將國外市場與中國市場看作是河兩岸,中國完善而高效的產業鏈則正在成為幫助國際公司“渡河”的關鍵船只。而國際公司也正在通過加大在中國的研發和創新投入,持續在中國市場深扎根,變得更貼近中國市場和消費者。