文丨張濤、路思遠(中國建設銀行金融市場部)

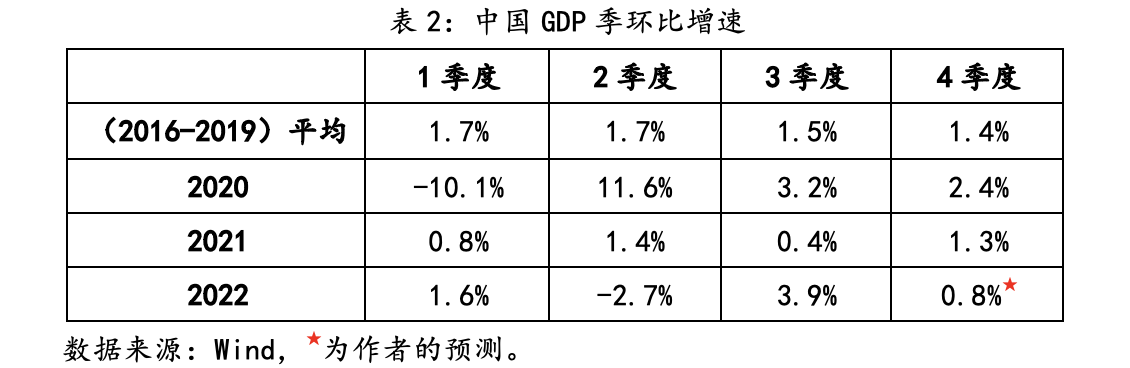

自2022年5月中旬以來,伴隨宏觀層持續增加穩經濟的政策力度,微觀經濟主體的經濟活動隨之出現明顯改善,GDP同比增速由二季度的0.4%回升至三季度的3.9%,GDP環比增速更是由二季度的-2.7%回升至3.9%,但是10月份生產、投資、消費和出口等多項經濟數據較前期再次出現明顯回落,反映出經濟復蘇依然脆弱。

對于2023年的中國經濟而言,在復蘇的脆弱性與穩經濟的政策意圖疊加影響下,經濟運行的高波動也會延續。

基于觀察到的數據與現象,目前我們對明年中國宏觀經濟運行的認識是:經濟的關鍵在于復蘇進程能否加快。

首先,修復再度擴大的消費與投資缺口是今后經濟的首要問題。

雖然中國經濟在2022年三季度出現了同比和環比均為3.9%的增長,但環比增長主因是上海及長三角地區于二季度被疫情沖擊出了缺口,三季度因缺口的自然回補帶來了環比增長;同比增長則是因去年同期“雙限雙控”政策對經濟造成了影響,今年三季度同比增長數據很大程度基于去年同期的低基數。而若剔除這些因素,經濟缺口則是呈再度擴大的趨勢。

為了盡可能觀測經濟缺口再度擴大的程度,我們分別觀察了剔除物價因素后的消費與投資的實際情況。例如,剔除價格因素(價格指標我們選取的是商品零售價格RPI),以2015年底數據為基數100,相應2019年底消費為132,而在2020年春節前后疫情沖擊下,消費曾一度跌至116,之后進入修復,2020年底已修復至137,基本接近2016-2019年趨勢線水平,但之后修復進程放慢,直至2021年三季度僅修復至139,但距離趨勢線水平距離有所擴大,之后缺口快速擴大,截至2022年10月,消費僅為134,幾乎與2019年底的水平持平,即過去三年間,剔除價格因素之后,消費近乎零增長,較2016-2019年趨勢線水平存在15%的缺口。

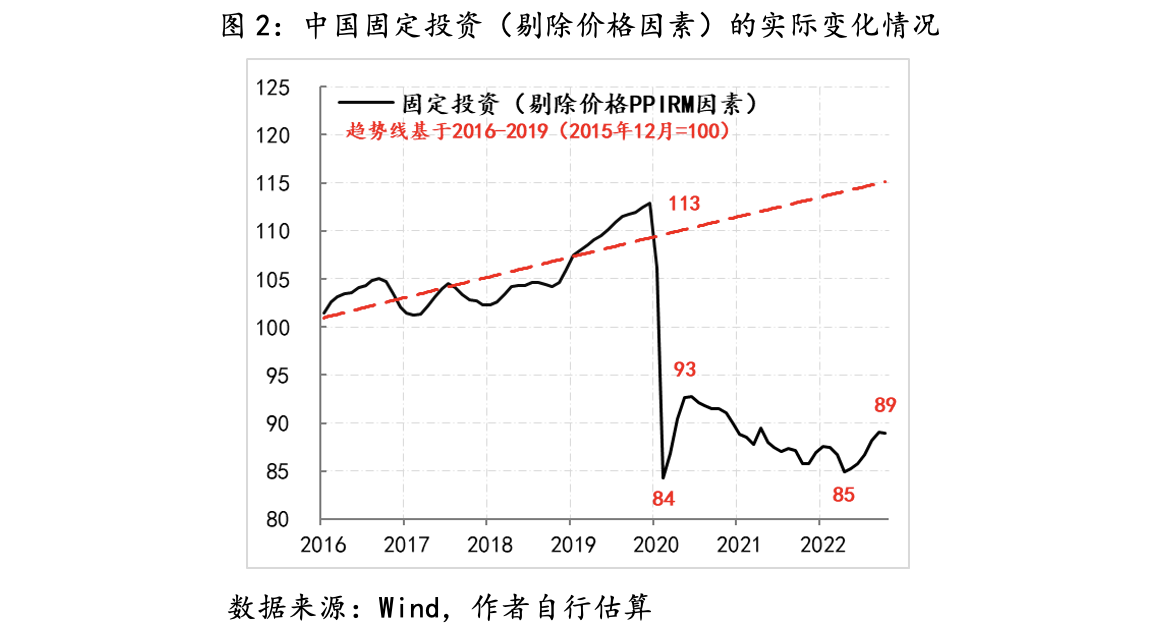

剔除價格因素,固定投資同樣也呈現出修復波折和缺口再度擴大的情況。以2015年底數據為基數100,2019年底固定投資為113,仍高于2016-2019年趨勢線水平,2020年春節疫情沖擊下,大幅降至84,之后在2020年底修復至93,但2022年10月末僅為89(2022年5月曾一度降至85),即當前固定投資較趨勢線水平存在30%以上的缺口。當然除了疫情沖擊之外,房地產行業趨勢性調整對投資的影響也是十分巨大的。

這里需要重點說明的是,鑒于統計部門自2020年不再公布固定投資價格數據,我們選擇生產資料購進價格數據(PPIRM)來替代,由于價格數據選擇的問題,我們對固定投資缺口存在高估的風險。

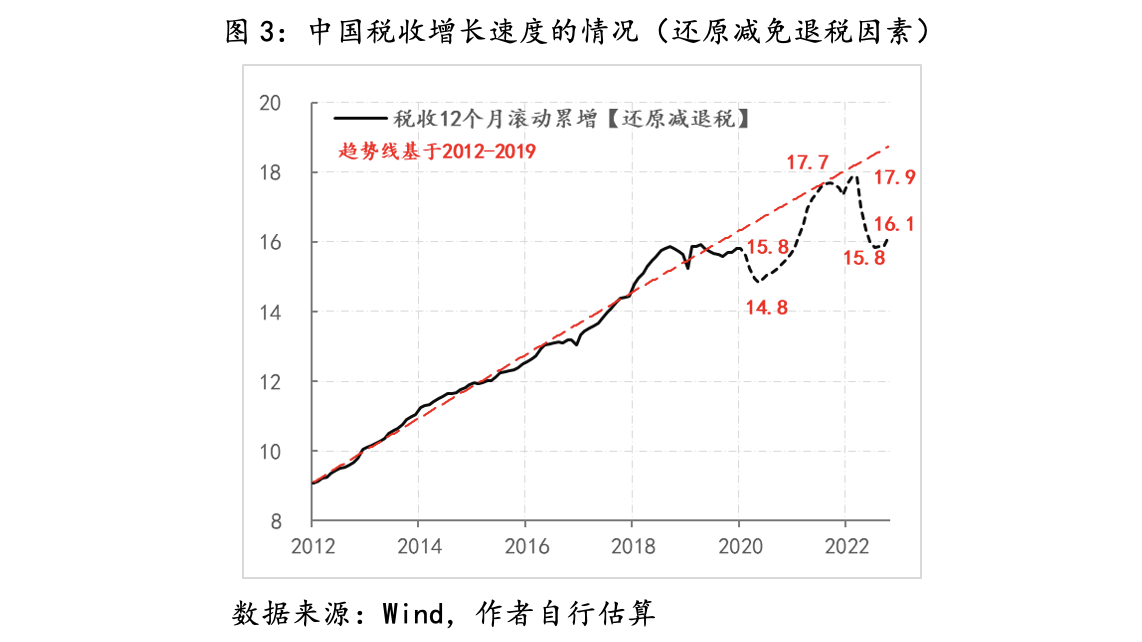

除了直接觀察消費和投資的缺口之外,我們還通過稅收的增長情況來間接觀察廣義稅基名義GDP的變化情況,此邏輯依據為宏觀稅負=稅收÷GDP。鑒于2016年前后減稅政策就成為重要的宏觀政策,加之期間還有營改增等重大稅制調整,我們相應將2012-2019年稅收數據作為趨勢線的數據基礎,同時為了剔除疫情后額外增加的減免退稅政策影響,我們按照逐月平均的方法還原了減免稅因素,即將當年的減稅規模平均分配到當年的12個月份。

2019年底我國稅收增長速度為15.8萬億/年,2020年春節疫情沖擊令稅收增速掉了1萬億/年,但到2021年三季度,稅收增速已修復至趨勢線水平的17.7萬億/年,但之后稅收增速持續下降,2022年7月曾一度降至15.8萬億/年,與疫情前水平持平,10月份才緩慢恢復至16.1萬億/年,距離趨勢線水平依然低了近3萬億/年,對應的廣義稅基名義GDP缺口在15-17萬億左右(宏觀稅率為17%),相當于2021年名義GDP的13%-15%,基本與我們在前文中對消費和投資缺口測算帶來的經濟缺口程度相當(按照GDP支出法中三大需求構成測算)。

因此,對于2023年中國經濟而言,首要問題就是要把既有的缺口盡可能填補。

其次,外部需求的不確定增加了經濟缺口填補的困難。

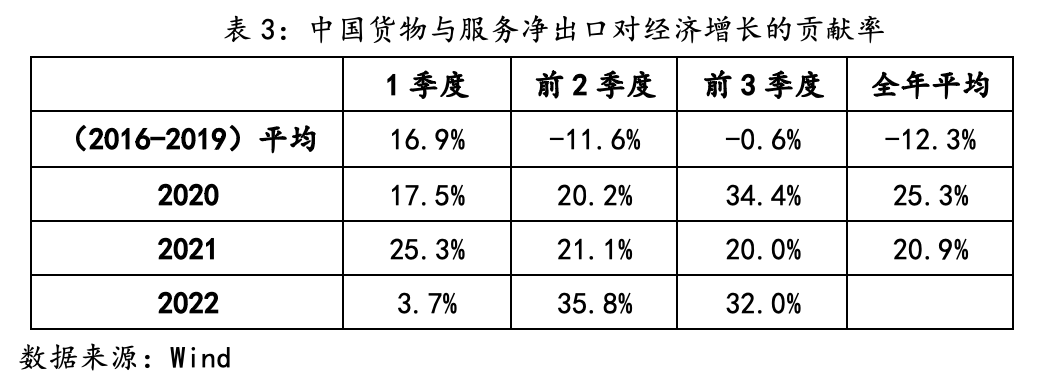

疫情以來,在消費與投資缺口持續存在的環境下,中國經濟總體增速之所以還能保持一定韌性,與凈出口的經濟增長貢獻密不可分。例如,疫情以來,凈出口對經濟增長的貢獻率持續保持著異常高的水平,即便是今年在出口增速持續回落的情形下,前三季度凈出口對經濟增長的貢獻率依然高達32%,高于2020年與2021年本已不低的水平。

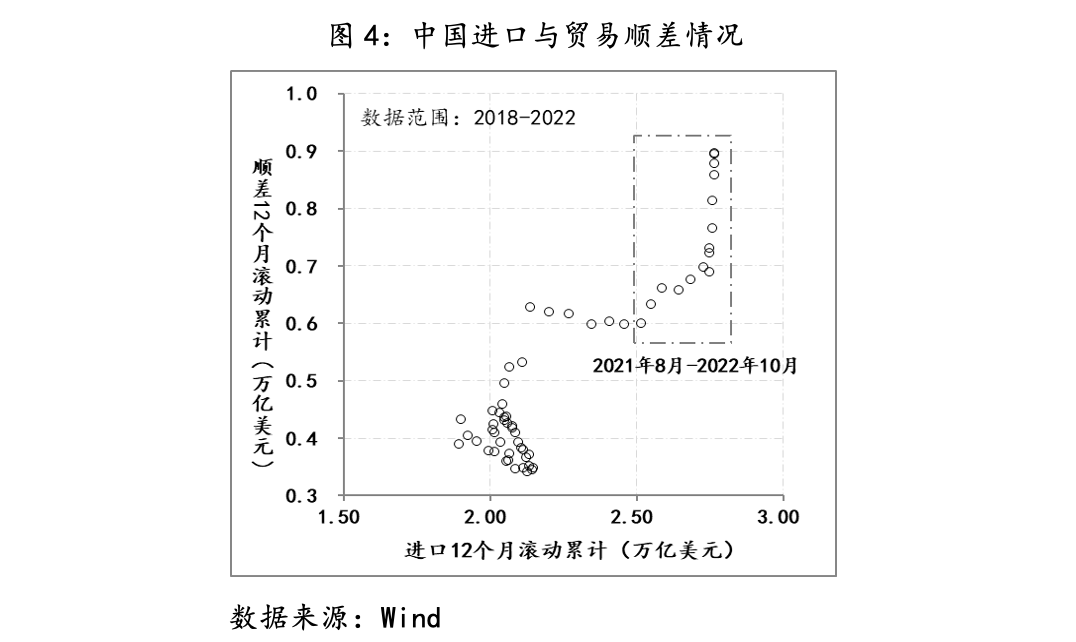

但是三年來凈出口的異常貢獻顯然是不持續的。例如,在2020年下半年之前,順差與進口之間呈現明顯的相關性——進口擴張則順差降,但疫情之后,這種相關性不再存在,即在進口不斷增長的環境下,順差的增速更快,主因是疫情之后,海外供應能力的受限與海外需求增長共同作用下,中國獲得了一塊額外的外需。不過伴隨這兩個條件的弱化,額外的外需勢必會勢微,相應凈出口對經濟增長的貢獻自然會下來。

第三,家庭部門資產負債表調整制約消費缺口的修復。

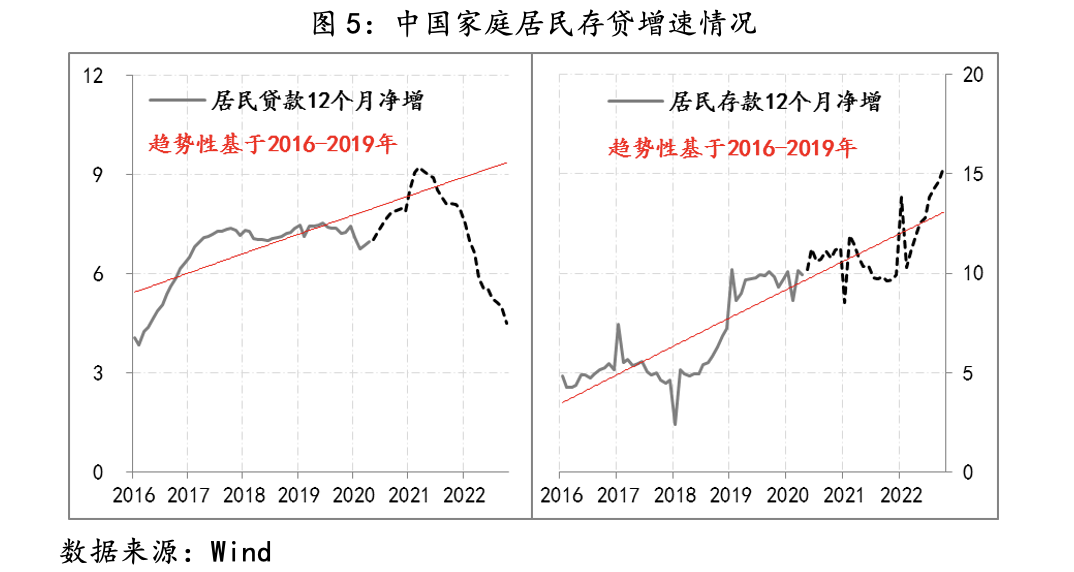

自2021年二季度以來,中國家庭部門的債務融資速度開始呈現趨勢性下降,2021年3月末家庭部門債務融資速度為9.22萬億/年,至2022年10月末已降至4.5萬億/年,19個月間累計下降了4.7萬億,平均每月下降了2500億;5個月后,家庭部門的存款則開始呈現趨勢性上升,2021年8月末,家庭居民存款增速為9.72萬億/年,至2022年10月末已升至15.3萬億/年,14個月間累計上升了5.6萬億,平均每月上升4000億。

在家庭部門的資產負債表呈現出“存升貸降”趨勢性變化背后,反映出家庭部門對自身未來收入增長的不樂觀,進而主動采取壓縮債務的方式來應對,居民降低消費信貸的也包括其中;另外,年輕人的高失業率已經開始向其父母一代傳導,并直接推升他們的預防性儲蓄,這也是家庭部門降低當期消費并增加存款的重要原因。

就目前情況而言,在家庭居民不斷下降的收入預期與不斷抬升的預防式儲蓄動機扭轉之前,居民消費缺口很難在短期內修復完成。

第四,人口因素的中長期影響將集中顯現出來。

自2013年中國15-64歲適齡勞動力人口由峰值10.1億人開始下降,至2021年已降至9.65億人,同期65歲以上人口占比由9.7%升至14.2%,另據聯合國預測,未來10年中國適齡勞動人口占比將進一步降至59.4%,累計凈減少1.6億人,而第七次人口普查顯示,我國總和生育率已降至1.3的極低水平(遠低于2.1%的更替水平之下),2021年人口自然增長率已降至0.34‰。鑒于人口是慢變量,短期內難以快速改觀,伴隨其對經濟增長的影響已步入集中顯化階段,對經濟潛在增長的負面影響也將不斷顯現。

基于上述四點,我們預計“穩增長和保就業”依然是2023年宏觀調控的主要內容,同時考慮到疫情的不確定性,以及外部環境的多變,經濟增長只能將更加倚重投資拉動(尤其是基建投資),而且鑒于微觀主體正處在資產負債表深度調整和修復階段,投資拉動的資金來源將更加倚重廣義的政府支出。

雖然疫情以來,中國政府的杠桿率提升了15.8%至2022年1季度末的73.4%,但政府杠桿率絕對水平不僅低于發達經濟體平均水平,也低于G20的平均水平,相應后期政府支出階段性擴大也具備相對可用空間。

整體而言,我們目前的認識是,在必要的政府支出和投資的逆周期擴張支撐下,2023年經濟增速有望實現4%以上,但高波動的復蘇特征還會延續,如果國內頻繁反復的疫情得到根本性扭轉,更高水平的增速則也有望實現。

參考: