文|速途車酷研究院 青靄

編輯|青靄

我們知道:圍繞電動車的補能問題,有“充電”或“換電”兩種模式。二者各自衍生出了不同的商業形態,各家也據此紛紛重金打造壁壘。

如果說此前的局勢還不明朗,那近來巨頭們紛紛布局CTC技術(Cell to chassis)的趨勢,似乎是在緩緩釋放出信號。

01、CTC路線大勢初顯

最近有知情人士向媒體透露:日前公布的寧德時代制備車輛專利“底盤、車輛、制備車輛的設備及制備車輛的方法”與CTC技術相關,并計劃于2025年之前推出。

而在此前,特斯拉、零跑、比亞迪、大眾、沃爾沃、福特等也都在CTC技術的研發與應用上有所布局,越來越多的車企都把CTC作為未來技術路線的重點方向。

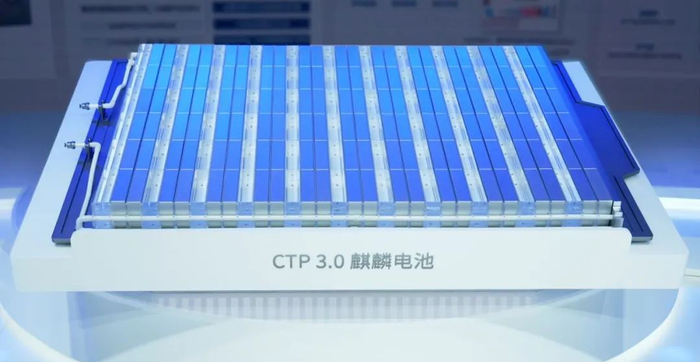

我們知道:動力電池最初普遍采取的是傳統的CTM(即Cell to Module)方案,即“電芯-模組-整包”的三級結構,但往往占用空間過大,整車的重量也會過高;后來出現了CTP(即Cell to Pack)方案,跳過了模組環節,直接將電芯集成在電池包上,像寧德時代的麒麟電池、比亞迪的刀片電池,本質上都屬于這種路線。

圖/寧德時代

但人們對于汽車性能的追求是沒有止境的。于是,“終極解決方案”CTC技術應運而生——

CTC技術由特斯拉在2020年首次發布,其核心在于跳過了模組與電池包兩步,直接將電池與底盤進行“融合”,電池成為了車身結構的一部分,實現了更高程度集成化。這樣一來,簡化了產品設計和生產工藝,讓有限的汽車空間能承載更多電池,提升了續航能力;也有助于車企降本增效,獲得更高的毛利率。

其實我們可以類比手機產業:手機電池最初是可拆卸更換的,但后來到了智能手機時代,隨著技術的發展以及消費者需求的變化,最終走向了集成化,不可更換電池,并催生了快充技術。

正如速途車酷研究院院長胡明沛所說:“隨著動力電池技術越來越成熟,采取相同技術路線的新能源汽車,汽車電池一定會走向集成化、標準化、一體化,形成行業通行的事實標準。”

種種跡象表明,CTC有望成為新能源汽車發展的一大趨勢。

02、“換電VS充電”的路線之爭

顯然,CTC集成一體化的設計與車電分離的“換電模式”是背道而馳的。這背后其實還是“換電VS充電”的路線之爭。特別是,作為換電模式最激進的踐行者,蔚來承受的壓力將會越來越大。

換電模式最明顯的優勢在于效率,然而隨著快充技術的發展,前者在效率上的優勢正在被逐漸蠶食。而且換電站的建設成本高昂(這也是它長期虧損的原因之一),隨著用戶規模的擴大,換電站的建設以及配套的服務水平能否跟上,其實也是要打一個問號的。

總之,隨著CTC方案逐漸被廣泛采納,以及快充技術的發展,留給換電模式的空間將會越來越小。這也是很多人不看好蔚來的重要原因。

可如果因此就唱衰“換電”模式以及蔚來,倒也為時尚早。

首先,CTC雖然聽起來美好,但并非沒有弱點。它面臨故障維修成本大幅提升、電池回收難等缺點。而聽起來同樣美好的“快充”,其實無時無刻不在受到電網容量的約束,這不僅會使得實際充電速度“名不副實”,還有可能影響供電系統的平穩乃至安全。相比之下,這些都是換電的優勢——它非常便于電池的管理維護及迭代,而且對電力系統來說,換電站可以幫助峰谷調節,解決電網負荷不均的問題,甚至可以參與電網調峰,接受電網調度。

其次,在換電這條路上,蔚來并不孤獨。“寧王”不僅在發展CTC技術,同時也在押寶換電路線。此前已經投入使用的EVOGO品牌的“巧克力換電塊”就是其在換電賽道上的布局,而9月份寧王更是攜手上汽、中石化、中石油等巨頭共同投資成立了上海捷能智電新能源科技有限公司,進軍電池租賃市場;另外還有像奧動新能源這樣的第三方運營商,它計劃到2025年建設10000座以上換電站;科大智能與吉利汽車也在換電領域有著緊密合作……

此外,在政策方面,換電也能得到相應的支持。去年的《電動汽車換電安全要求》、今年年初的《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》、《2022年汽車標準化工作要點》以及《“十四五”現代能源體系規劃》等,都包含了推進換電系統、換電通用平臺、換電電池包等標準的制定等內容。

有伙伴、有政策、對手也許并沒有想象中那么強大。蔚來所面臨的局勢,并不像很多人想象中那么不堪。

03、蔚來,該怎么辦

對于一個正處于快速發展期的市場來說,最重要的是盡快統一行業標準,確保大家不是“各自為戰”,而是一起把生態做大。

坦白說,在這件事上,換電面臨的困難要比充電大:充電體系要想統一標準,主要就是解決接口及電流電壓的問題;而更加“重資產”的換電模式的則涉及更多問題——不僅牽扯到電池的結構、尺寸、能量密度等,對車輛的設計也有相應的約束。

作為換電模式領軍者的蔚來,在這方面無疑有著更大的主動性。

蔚來對此其實有著清醒的認知:今年7月份,蔚來稱將全面開放充換電基礎設施。據悉目前蔚來充電樁80%的電量都充給了其他品牌電動車,而即將發布的 800V高壓平臺電池包及配套的換電站也將面向全行業開放。

圖/蔚來官方微博

對此,速途車酷研究院院長胡明沛評論說:“不管現在還是將來,沒有哪家整車廠可以僅靠一己之力滿足車主全域補能續航的需求。封閉是暫時的,開放是長遠的。蔚來開放換電站,也將會迎來更廣泛的補能基礎設施的支持,是必然之路。”

走向開放的道路無疑是正確的,但成效究竟如何,恐怕就只能等待時間來檢驗了。

盡管CTC領域正在吸引越來越多的新能源企業,但要說現在“大局已定”,也還遠遠不是時候。

根據艾瑞咨詢發布的《2022年中國新能源汽車換電市場研究報告》,保守預測:中國換電站保有量到2025年有望達到近8000座,整體市場規模近千億元。

歸根結底,如今的業界是“快魚吃慢魚”。

天下武功,唯快不破。在行業前景不明朗的時候,誰能更快一步占得先機,誰就可能率先成為游戲規則的制定者。