記者 | 劉子象

為了給COP27峰會的氣候融資辯論提供信息,聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)于11月10日發布了最新的國際氣候變化投資趨勢和政策發展情況報告。

這份名為《減緩和適應氣候變化的國際投資:趨勢和政策發展》的報告,匯集了該機構最近的幾份監測結果,以及多屆會議中政府間辯論的觀點。

新項目不斷減少

氣候變化的國際投資主要分為兩大領域。一是用于緩解(mitigation)氣候變化,比如通過經濟、技術、生物等政策、措施和手段控制溫室氣體的排放;二是旨在適應(adoption),比如建設應對氣候變化的基礎設施、建立極端天氣和氣候事件的監測預警系統、加強對氣候災害風險的管理等。

氣候變化的國際投資曾在2015年巴黎氣候高峰會之后呈現上升趨勢,并在2021年加速。2021年的項目總價值是新冠大流行前水平的兩倍。但這種強勁勢頭現在處于危險之中。

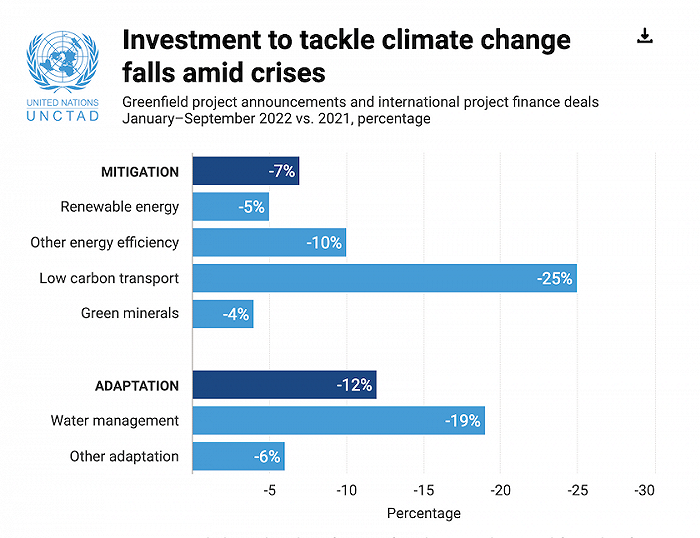

月度投資數據顯示,2022年第一季度后,氣候變化領域的新項目數量不斷減少。在緩解方面,今年前三季度比去年同期減少了7%;而適應領域的數量則降低了12%。

投資的下降趨勢也影響到了采掘業和以化石燃料為基礎的能源生產。今年前三個季度,這些行業的項目數量減少了約16%。但是能源價格暴漲帶來的暴利可能正重新推動對化石燃料的投資。一個早期跡象是采掘業的跨境并購價值正在增長,在2022年前三季度上升了6倍。

報告表示,原因在于區域戰爭形勢惡化,以及糧食、能源和金融三重危機共同作用,導致的金融狀況惡化和投資不確定性給跨境投資帶來下行壓力。雖然能源危機加速了向綠色轉型的進程,這帶來了一些希望,但是氣候變化投資短期仍無法擺脫外國直接投資的低迷。

發展中國家缺口大

貿發會估計,在2015年至2030年期間,發展中國家緩解和適應氣候變化所需的年度投資為6300億-9700億美元,缺口達4400億-7800億美元。

從長期趨勢來看,三個現象值得關注。首先是,氣候變化領域投資的增長速度遠遠不足以滿足可持續發展目標的需要,需要加快行動;其次,氣候變化投資的增長存在明顯的區域不平衡。迄今,三分之二投資集中在發達國家,其中一半以上均在歐洲。

另外一個現象是,適應領域的國際投資遠遠落后于減緩領域(占國際氣候投資的94%),尤其是在可再生能源方面,差距更加明顯。

11月10日,世貿組織總干事伊維拉在COP27的一個高級別論壇上說,適應氣候變化領域需要大量的基礎設施投資,以便增強彈性和降低脆弱性,而向低碳全球經濟的過渡將帶來巨大的投資、就業和增長機會。另外,她還強調有必要制定氣候智能型政策(climate-smart policies),以促進國際貿易,以及對緩解和適應項目的投資。

發達國家高度關注國家安全

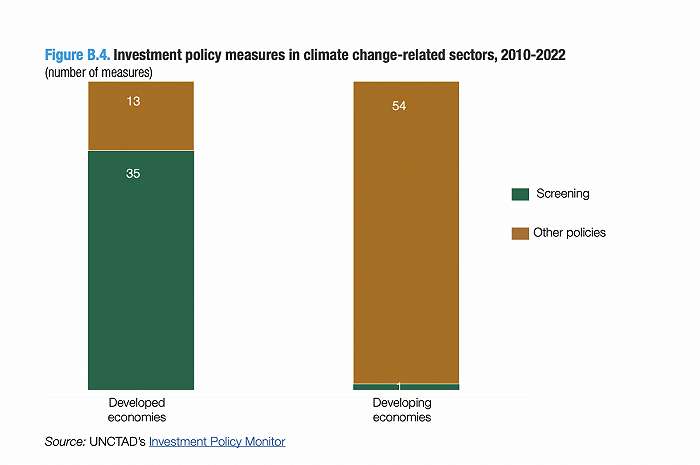

在國家層面的投資政策領域,發達國家和發展中國家各有側重。

近年來,發達經濟體四分之三的氣候變化政策都與引入或加強外國直接投資篩選機制有關,這反映了其對國家安全的高度關注趨勢。

這帶來了更嚴格的投資監管。其中,發電、輸電和供水是通常受到外國直接投資篩選機制保護的部門。并且,隨著可再生能源在其能源結構中的重要性不斷增加,一些發達國家擴大了關鍵行業和技術的范圍,涵蓋清潔能源、能源儲存系統或環境技術。

而對發展中國家來說,自由化和開放是其顯著特征。

在2010年至2022年期間,發展中國家與氣候變化有關的政策措施中,約有30%涉及自由化,比如,能源市場的松綁和國有企業的私有化。

2021年,發展中國家與可持續發展目標相關的投資大幅增長了70%,大部分用于可再生能源。

無論是發達國家還是發展中國家,對可再生能源和電力部門的集中投資都很普遍。調查發現,在2010年1月-2022年6月期間,全球有103項影響氣候變化相關部門外國直接投資的國家政策措施被采納。其中,60%集中在可再生能源和電力部門。

國際投資協定需要改革

這份報告表示,目前的國際投資協定制度在實施過程中可能會限制各國應對氣候變化的步伐,需要改革。

該制度由3300個條約組成,其中包括2871個雙邊投資條約,以及429個具有投資條款的其他條約,提供進入國際投資系統的機會。

報告在統計了相關訴訟案的數據后發現,該制度中的投資者-國家爭端解決機制(ISDS)經常被用來挑戰國家的氣候政策,增加了所在國調整能源監管框架的成本,需要重點關注和解決。

從數據來看,在118個已經結案的環境案件中,40%的判決有利于國家,比如,拒絕管轄權或根據案情駁回索賠;38%有利于投資者,比如裁定損害賠償。其余案件中止、和解、結果未知或法庭裁定違約但不裁定損害賠償。

從地區來看,發展中國家面臨最多索賠要求,但是67%的發達國家對于索賠會有回應。就索賠者而言,95%來自發達地區的投資者。

該報告還表示,國際投資協定制度的改革可以在多邊、區域、雙邊和國家層面進行,但對內部投資制度改革采取協調的多邊措施更為可取。