文|FBIF食品飲料創新

10月27日,虎嗅app一篇《云南咖啡豆,困在香精里》,讓占中國咖啡產值99%的云南咖啡豆和又一“海克斯科技代表”香精豆站上了風口浪尖。

很快,多個媒體和咖啡從業者都站出來為云南咖啡發聲:

香精豆只占很小一部分,大多數造成誤解的其實是“增味豆”“特殊處理法咖啡”,希望大家能夠區別對待。

其實在虎嗅app發稿前,香精豆現象在咖啡垂類媒體中的科普和討論已經比較多了,出來澄清的聲音也大都是同一個邏輯:真正的香精豆不多,多的是“增味豆”。

由此可見,不管是媒體輿論還是從業人士,都試圖先把話題從“香精豆”中摘出來,轉而討論“增味豆”情況,即使提及香精豆,也都是持批判和歧視的態度。

從字面意思來看,香精豆就是加入香精等食品添加劑,改變了原有風味的咖啡豆。

然而,從行業人士和消費者的反應來看,事情似乎并沒有那么簡單。

一、云南咖啡=香精豆?

初讀虎嗅app稿件開頭的兩句:“你口中的美味咖啡,可能已經被人工香精侵蝕。那些果香、酒香、巧克力味,并非自然發酵產生,而是源自神秘莫測的香精和添加劑。”

不熟悉咖啡的消費者,可能會震驚:天哪,我花高價在精品咖啡店里喝到的“高級風味”,竟然全都是“科技與狠活”,再也不去了!

但是實際上,不同品種、不同產區種植的咖啡豆本身就存在不同的風味,通過傳統的生豆處理或烘焙工藝也能增添咖啡風味的多樣性。

在咖啡豆本身的原香之外,近年來還流行一種增味豆:一種效仿葡萄酒,對咖啡豆進行厭氧發酵、橡木桶陳釀等特殊處理,收獲了甜感與醇厚感,以及更豐富飽滿的風味。再后來,各種水果被加進咖啡豆中一起發酵,像釀精釀啤酒那樣開發各種口味的咖啡豆。

不需要添加劑的“科技與狠活”,咖啡也可以有很多元的風味。

雖然,用水果釀造有一定風險:發酵出來的成品可能并沒有產生理想的風味,同時成本也大大增加。于是有人開始用提取液參與發酵;甚至更進一步,直接用香精進行調味,獲得了價格更低、風味更突出的咖啡豆,這樣,香精豆誕生了。

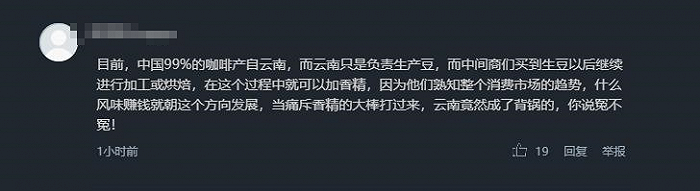

可以看出,香精豆只是一種加工工藝,雖然備受爭議,但是本質上與產區無關。部分網友也提出了相似的觀點:

云南只是生產,添加是中游的事情:

做過美國貿易公司的尋豆師、如今在云南保山的新生代咖啡人阿科認為,香精豆與源頭產地咖農無關。

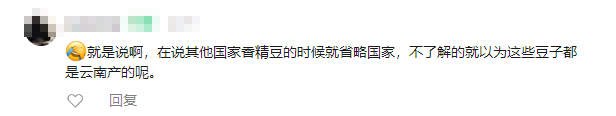

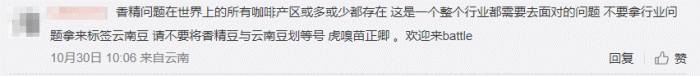

還有網友補充,香精豆世界各國都有,沒必要特別針對云南。

新周刊引用了來自行業人員的數據:云南精品咖啡豆占整體產量的比例約為8%,云南精品豆在全國消費市場的占比僅為2.4%,作為精品咖啡豆中的一個新物種,增味咖啡占比非常有限,香精豆則更低。

然而,部分消費者對于云南咖啡豆的疑慮也是客觀存在的:

海天事件告訴我們:要尊重消費者的觀點,即使是“業內”覺得理所當然的道理,也沒立場強勢要求消費者也都接受。

那些覺得香精豆、云南豆都有問題的消費者,到底有什么顧慮?

二、市場跑太快,標準跟不上了

其實,在評論中可以發現,大家對特殊處理的認可度不一樣;不僅消費者,從業人員態度也不一樣。

在人民日報客戶端云南頻道《云南咖啡是否“香精豆”?我們采訪了8位資深從業者……》稿件中引用的知名咖啡品牌的主理人King看來,在加工環節使用增味劑浸泡或酒桶發酵,市面上出現的“玫瑰谷”“橘子硬糖”等新口味咖啡豆,都是來自于非香精增味。

即使在特殊處理內部,不同消費者對于厭氧發酵、對其他處理方式接受度也不一樣。業內都暫時沒有對于增味豆、香精豆的標準達成一致,更不要說告訴消費者如何區分。

在“標準”這個問題上,從業者卻對香精豆可謂諱莫如深。一定程度上是因為根據中國現行的《GB2760-2014食品添加劑使用標準》,咖啡是被明確指出不允許添加任何食品添加劑和食品用香料、香精的,制作香精豆是純粹的非法添加行為。

而增味豆,卻有回旋的余地。

采用添加食品原料進行混合發酵,或者采取特殊工藝如過橡木桶來增加特殊香味,不算非法添加。

在人民日報客戶端云南頻道稿件中,發酵過程中加入的水果酵素被歸為增味劑,事實上,增味劑屬于食品添加劑,也不能被添加在咖啡豆中。而如果將酵素翻譯為“酶”,倒是可以作為食品工業用加工助劑的酶制劑添加,然而是否真的和國標中所列允許添加的酶種類吻合,還有待進一步考證。

可是還有一些沒有那么清晰的界限,需要隨著咖啡市場的多元化發展不斷完善,比如:肉桂粉可以直接作為食品原料和咖啡豆混合發酵,但是肉桂提取液卻是香精香料,實際使用過程中很難界定。

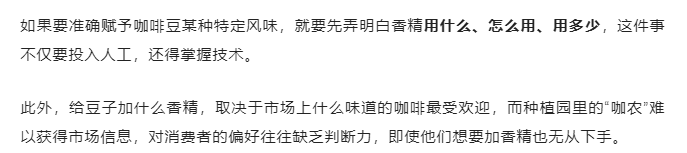

除了咖啡豆本身標準的不斷完善以外,通過法規保護消費者的知情權是另外一個重要的方向。

因為絕大多數消費者最關心的并不是風味,而是怎樣最簡單地分辨香精豆和增味豆。

出品方的包裝和宣傳因為缺乏規范似乎并不能用來參考,甚至有從業者認為,目前市面上流通的部分標注特殊處理、有特殊風味的增味豆,具有很高香精豆的嫌疑。

還有從業者試圖向消費者科普如何通過聞香辨別香精豆。但是對于消費者而言,我只是喝個咖啡,為什么需要讓我學習?

同時我們看到,消費者也并非完全排斥香精豆,更多的排斥的是香精豆的欺騙行為。

無論是通過添加香精掩蓋缺陷,還是模仿精品咖啡豆,實質上都是以次充好、欺騙消費者的行為,香精只是一種工具,因為簡單直接,價格還便宜,所以經常被采用。用加香精的方法行騙和加香精就是行騙是兩個概念。

三、香精豆真的有“原罪”嗎?

即使標準明確、消費者也能夠區分,但是還有許多消費者并非單純誤解了增味豆,而是從根本上不認可增味豆,此時,只是單純地輸出增味豆的概念,并不能解決問題。

核心的分歧在于,是否認可咖啡本味之外的風味。

傳統意義上的精品咖啡,由在少數極為理想的地理環境下生長的具有優異味道特點的生豆制作的咖啡,擁有很高的門檻。

增味豆的出現,改變了這種格局,原本不具備相應條件的咖啡豆,通過后天發酵產生風味后也能稱為精品咖啡,并在市場上賣出高價。

“原教旨主義”咖啡愛好者認為,咖啡應該欣賞其本身的風味,增味豆后天發酵出來的味道破壞咖啡豆原有的風味,這些本身是平庸的豆子,不值這個價格。

但也有相當一部分從業者認為,增味豆給了咖啡更多的可能,是對咖啡風味的深入挖掘,在幫助咖啡產業升級、發展地域風土特色方面,是未來的重點發展方向。

那總是作為“仿冒者”出現的香精豆,真的有原罪嗎?

事實上,從香精豆在世界范圍內的流行來看,香精豆突出的風味特征,反而一定程度降低了消費者喝懂咖啡的門檻,吸引更多愛好者入門,擴大整體的市場容量。

和其他通過添加劑生產的平價替代飲料一樣,香精豆也是咖啡產業發展過程中的自然產物,是當前咖啡產業技術和成本相平衡的結果。香精豆給消費者提供了更多的選擇,可以用相對更低的價格,充分享受咖啡的不同風味。參考茶與茶飲料的發展歷程,隨著時間的推移,它們已經變成了截然不同的品類。

多元化的咖啡,本質上來源于消費需求的分化。尤其有部分消費者對于咖啡的需求,并非為了純正的口感,而是為了提神醒腦,或者單純喜歡咖啡和奶兌在一起的絲滑口感,這也是中國當前奶咖、果咖飛速發展的重要原因。

如果不將香精豆一棍子打死,而是在相關法規和監管機制完善的情況下,允許合法添加、合法標注、合理定價的香精豆產品參與市場的選擇,是否更有利于咖啡產業的發展呢?

香精也好,其他添加劑也好,本身都不應該被視為洪水猛獸,從業者有責任去引導消費者正確看待添加劑問題,給予消費者自由選擇的權利,而不是憑自己的主觀認知,替消費者進行選擇。