文|犀牛娛樂 小福

編輯|樸芳

作為開心麻花的新一任最賣座影片,票房已超過31億大關的《獨行月球》已經打破了不少市場紀錄。

2022年度票房亞軍、中國影史票房第14名,上映的這近三個月時間里,《獨行月球》沒有辜負行業與觀眾的預期,讓內地電影市場好好體驗了把久旱逢甘霖。

不過,在這些漂亮的戰績背后,犀牛君也看到了《獨行月球》的“險”。

近五年的超長創作戰線,大體量的前期投入,頗具挑戰性的科幻題材,疫情帶來的場外干擾,甚至是反喜劇片套路的“BE”結尾......放在上映之前,《獨行月球》身上的每一個標簽都是冒險的具象化。

如今復盤項目時,我們才后知后覺,這部電影其實不過是張吃魚獨立執導的首部長片而已。

從一位中途轉行闖進影視圈的無名編劇,到手持31億+單片的麻花導演。這個名叫張吃魚的年輕人,最終還是讓不可能變成了可能。

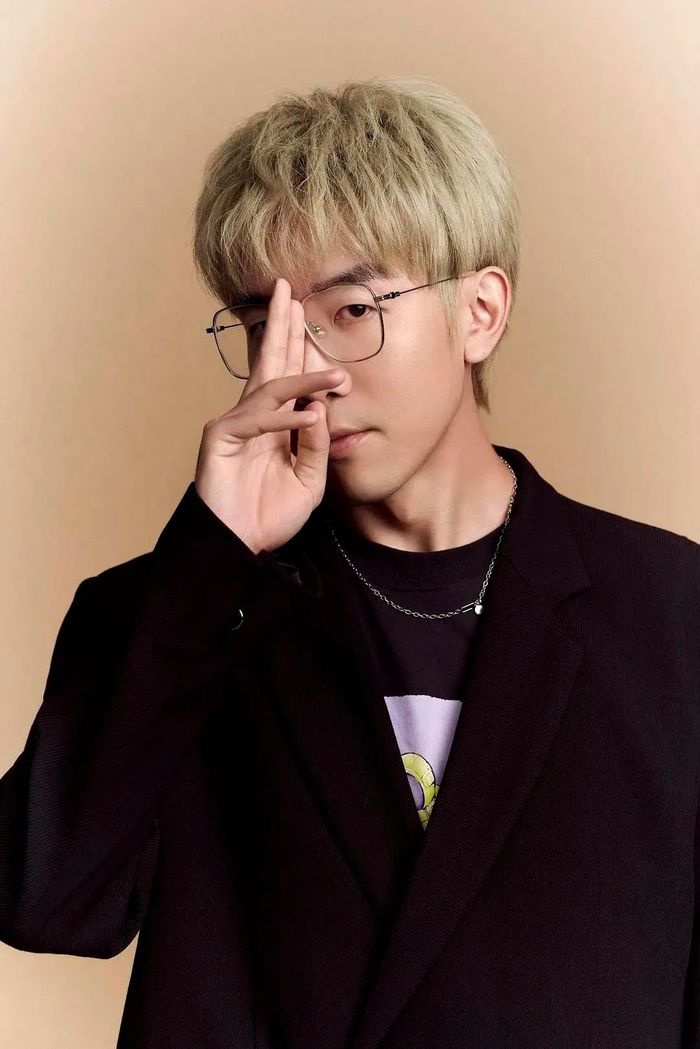

導演、編劇 張吃魚

“獨行”月球

你眼中的《獨行月球》是一部怎樣的電影?

想必一千個觀眾眼中,會有一千種不同的觀后感。

不過這一次,恐怕絕大多數觀眾都獲得了一個共同感受:這部電影與過往開心麻花喜劇“不一樣”。

更宏大的世界觀、更具想象力的劇情發展,這部電影,滿足了大部分觀眾對科幻喜劇的設想。

在內核上,《獨行月球》依然是一部麻花味十足的作品。

一個被忘在月球上的普通宇航員,在誤以為自己成為世界上最后一個地球人之后做出了一系列令人啼笑皆非的舉動,殊不知自己的一舉一動都被直播給地球同胞。荒誕夸張的設定,讓喜劇感自然而然地洋溢出來。

而這部影片又有與過往麻花喜劇不同的一面。一方面,《獨行月球》是一部徹頭徹尾的重工業科幻片,片中對浩瀚宇宙、月盾基地、地球末日的描繪,并不亞于任何一部正統科幻片。

另一方面,非傳統的劇情設計,也讓《獨行月球》有了不同以往的一面。故事里的獨孤月經歷了失去的悲痛與重逢的喜悅,最終欣然接受自己的既定結局,成為了一個真正的英雄。

這并不是麻花過往常見的大團圓結局,但其喜中帶悲、悲中帶燃的氣質意外地讓人更加印象深刻。

導演似乎無意過度渲染某種情緒,改用更加大膽的“純粹”去完成敘事。在此之前,我們也未曾想到,科幻大片原來也可以與喜劇融會貫通,一場悲劇竟也能拍得如此熱血。

這幅浪漫的太空幻想畫卷,也讓我們看到了更加張吃魚的一面。張弛有度的喜劇,浪漫的敘事,出乎意料的結局——匯集了這一切的《獨行月球》,顛覆了不少觀眾對開心麻花電影的既往認知。

這些“不一樣”,也順理成章地成為了《獨行月球》映后的主要熱議點。

重新認識張吃魚

《獨行月球》是張吃魚首次獨立執導的電影項目,毫無疑問,也是迄今為止張吃魚個人風格最濃厚的一部作品。

在屬于科幻的天馬行空與開心麻花典型喜劇風格的交集中,我們感受到了這位青年導演身上愈發強烈的個人色彩。

第一,漫畫感。

在很多采訪中張吃魚都表明了自己的“二次元”屬性,甚至這部《獨行月球》的誕生,也是在他看過原作漫畫后才確定了改編意向。

我們在《獨行月球》的不少橋段中都讀取到了如少年漫般熱血而強烈的情緒傳達。

這種情緒在影片后段尤為明顯。那時,重新和地球建立起聯系的獨孤月再次看到了女神馬藍星的臉。他因此重拾活下去的欲望,帶上唯一的伙伴金剛鼠沖向月球背面。

在意外與金剛鼠走失后,獨孤月毅然決然掉頭營救;獨孤月遭遇燃料告急危機時,金剛鼠主動承擔了“交通工具”的重任;還有在全片最高潮,獨孤月告別金剛鼠獨自舉起核彈撞向隕石。

在這些角色身上,體現出的是一種超出現實的無畏與熱血。正如導演此前所做的解讀,“這些都是很浪漫的情緒,設計了一種屬于我個人的浪漫主義。”

在張吃魚的作品中,漫畫感更像是一種浪漫色彩,令觀眾為之流連。

第二,創新感。

首先是類型創新。要知道,科幻題材在中國市場還處于剛剛推開大門的階段,科幻喜劇在影史上又是少之又少的稀有題材。張吃魚卻無懼冒險,直接在《獨行月球》中將設想變為現實。

其次是敘事創新。

開心麻花以喜劇立身,從話劇舞臺到大銀幕,近年來已經打造了數部備受觀眾喜愛的優質作品。而麻花廠牌的喜劇風格,也越發深入人心。

不過此次張吃魚的創新顯然打破了常規麻花喜劇的界限,而這又何嘗不是拓寬了喜劇的可能性。

第三,年輕感。

完成這一切的張吃魚,其實不過是一名85后的年輕導演。

從選題、劇作層面大膽的創新精神,到片中無處不在的漫畫感,在張吃魚身上寫滿了“初生牛犢不怕虎”的氣息。

張吃魚曾在采訪中透露,他第一次接觸到這個故事還是在國產科幻電影沒有出現發展苗頭的2018年。但他卻選中了這個故事,甚至敢在幾乎沒有相關項目參考之時,決心做出這部大體量電影。

而在實際拍攝過程中,由于是第一次操盤大特效項目,張吃魚也始終處于一種學習的狀態。一邊拍攝一邊吸納消化新的技術知識,確定技術的運用方法。

最后,我們看到了這樣一部充滿想象力與浪漫色彩、卻又不失邏輯的科幻喜劇,也重新認識了這位飛速成長的青年導演。

抓住可能性

現在,《獨行月球》已經飛過了31億票房大關,而作為導演的張吃魚,又能繼續飛多遠?

從業履歷上的張吃魚,是一位典型的非科班路線導演。

大學時開始連載出版網絡小說,畢業后成為網站編輯,再跨行進入影視公司擔任文學策劃,接著進入開心麻花成為一名編劇。

從網劇、話劇到電影,從編劇、聯合導演到獨立執導,到這部《獨行月球》上映,僅在開心麻花,張吃魚就已經默默耕耘了十年時間。

在我們看來,這種厚積薄發的多元從業經驗對于一名電影創作者來說是寶貴的。

在不同媒介上的創作經歷能夠讓他更多方面地了解到觀眾的審美點,進而更精確地把控內容。舞臺經驗更是可遇不可求。喜劇是公認的難出精品,無論是話劇還是電影,光是“讓觀眾發自內心發笑”這一條標準就淘汰了不知多少項目。

相比較而言,舞臺的沉浸感略低于大銀幕,而喜劇表演更考驗演員的臨場發揮和觀眾的即時反饋,因此在劇本創作上也更需要嚴加揣摩。

得益于這十年來在麻花期間的持續實踐,讓張吃魚得以擁有了更加純熟的喜劇駕馭能力。而在《獨行月球》里,張吃魚更展現出了喜劇創作中難得的“克制”。笑點有放有收,悲情卻不煽情,在我們看來,這種喜劇式的憂傷顯然更具高級感。

除此之外,作為一名“標準”年輕人,張吃魚更加了解當下年輕觀眾的喜好,也能夠更加大膽地將他那年輕人特有的浪漫主義與無限想象力運用在新的作品中。

在之前的采訪中,張吃魚表示接下來還會繼續創作大特效項目,延續這種充滿想象力的浪漫故事。

現在,《獨行月球》已經打破了中國觀眾對麻花喜劇的既定認知、打破了國產科幻電影的既定認知,而我們也相信,已經打破過現狀的張吃魚有能力繼續打破下去。

于行業層面而言,像張吃魚這樣具備成熟創作能力的年輕導演,代表著無限想象力與可能性,本身就具備行業稀缺性。正因他們的存在,市場天花板才能被一次又一次抬升。

這批創作者的未來將會是中國電影的中流砥柱,甚至決定中國電影的未來走向。

希望張吃魚“們”,能夠帶領中國電影,一往無前。