文|道總有理

日系車被唱衰不是一天兩天了,尤其當新能源勢力兵臨城下。

繼豐田在新時代跟不上節奏后,一代“發電機”霸王本田也稍顯老態。最近,本田公布了9月份的中國銷量,東風本田和廣汽本田在華銷量共計10.1萬輛,環比上月銷量減少約4.3萬輛,而這也是本田連續4個月銷量走低。

數據顯示,本田在最近三年的銷量都乏善可陳。以本該熱絡的車市9月份為例,2020-2022年,本田9月銷量分別為18.1萬輛、13.6萬輛、10.1萬輛,肉眼可見地越來越少,光比亞迪一家的單月銷量就能達到本田的兩倍。

銷量下降,本田的保值率也在折損。《2022年度中國汽車保值率排行榜》顯示,本田的三年保值率較2021年下滑,其中,本田飛度的保值率下滑4.54%,2022年,1-8月份日系品牌乘用車市占率為19.5%,跌破20%。

曾經靠著發動機就能吃遍天下,如今,這招顯然不太靈了。

發動機對本田有多重要?

汽車圈一直有本田的發動機傳說,據悉,本田的發動機故障率僅為0.29%,也就是說,每344輛車中只有一輛發動機出現故障,在行業內排名第一。本田對發動機的執著很大程度上來源于創始人本田宗一郎。這是日本汽車工程史上存在感最高的技術發燒友。

后來本田的每位繼承者幾乎也是從技術端發家,本田甚至還有獨立的技術研究所,在那個發動機自研水平就代表創新程度的年代,本田靠著發動機核心技術,一度戰無不勝。在鈴木、馬自達、日產、豐田、三菱等關鍵日系品牌中,本田算是涉足汽車比較晚的一個,一直到1962年才開始這項業務。

但就發動機而言,本田的強悍從六十年代就初現端倪。1963年,本田正式量產四輪汽車,是一輛T360小型皮卡。據悉,這輛車搭載的是AK250E的直列四缸水冷發動機,排量0.35L,最大馬力有30Ps。值得注意的是,彼時同排量的發動機,大部分的馬力只有20Ps,而本田比他們多出50%的功率,這款發動機也在某種程度上奠定了本田的發動機發家傳奇。

數據顯示,截止1967年停產,AK系列發動機的銷量累計突破了10萬臺。70年代,本田第一代思域搭載CVCC發動機進入美國市場,后來這輛車成了“馬斯基法案”的標準汽車,本田的發動機也由此名揚天下。

進入21世紀,隨著汽車產業高速發展,本田屢次靠著技術高調刷臉。2000年,CIVIC CVCC被美國汽車技術協會的機關月刊《Automotive Engineering》評選為20世紀優秀技術汽車70年代的代表。但那個時候,發電機領域并不算是本田的天下,全球發電機隨便拎出來一個,絲毫不落于本田之下。

特別是2000-2010,德系BBA、大眾,日系豐田、日產,韓系現代,美系福特、通用都在發電機上苦心孤詣,且小有成就。例如寶馬的N54、日產VQ37、本田K20A、三菱的4B11T、豐田的2GR-FSE……坦白來講,那是屬于內燃機的黃金年代。轉折發生在2010年,環保主義開始在汽車工業圈劇烈升華。

這導致整個內燃機產業漸漸從性能轉向高效平衡,甚至油耗的關鍵性要大于性能,比如馬自達跟豐田推出的雙循環。高性能發動機從來不缺,寶馬N系、日產VQ系、豐田GR系比比皆是,本田是如何在這種狀態下殺出重圍的?

事實上,那段時間算是本田最難捱,也是最幸運的日子。一方面,全球范圍內敵手無數,大排量的超強機型又不是本田的強項;但另一方面,本田卻另辟蹊徑,繞道小排量機型,配合性價比輔助,終于一舉擊殺。

飛度就是本田在小排量領域內最好的佐證。據悉,不到十萬塊錢的飛度1.5L發動機,131匹的馬力幾乎是同排量之王,對比其他高性能的大型發動機,起步價基本要30萬。當然,本田發動機也不是戰無不勝,2021年,沃德年度十佳發動機里就沒有出現本田的影子。

甚至整個日系品牌比較尷尬,只有豐田氫燃料電池驅動系統入圍,純燃油只剩下現代和雪佛蘭的三缸機。回想2013年,本田還有兩款發動機同時上榜,或許,新時代來了,本田的確遠不會從前風光。

“發動機大王”到底何去何從?

本田發動機的轟鳴會不會有一天戛然而止?

此前,三部敏宏在新聞發布會上宣布了本田汽車未來的發展規劃,預計到2040年停止所有內燃機車型的生產。一代發電機大王真的要就此隕落了嗎?事實也并非如此,本田在今年還計劃向內燃機業務投入2905億,用來拓展新市場。

本田的新市場是什么?繼新能源之后,本田這個傳統車企跟新貴特斯拉又在航天領域迎頭相撞。實際上,發動機企業都在尋找下一條出路,這一點也不稀奇,例如國內濰柴重機轉型選擇的是LNG船用發動機市場。

更何況,本田在航天發動機上的起源比我們想象得要早。

1991年,本田小型渦扇發動機的研發便拉開序幕,1993年對最初的HFX-01進行了地面試驗。起飛推力為1800lbf,油耗為0.45kg/hr/kgf。此后,HFX20進一步降低了油耗和噪音,起飛推力增加到2200lbf。1997年國際渦輪展上,這兩款發動機均有亮相。

直到2005年,搭載自主研發HF118渦扇發動機的HondaJet在航展首次公開其試驗機;2014年HondaJet量產型1號機首飛成功;截至2020年HondaJet的交付量連續四年保持同級別小型商務噴氣機全球首位,這款機型甚至一度被稱為“飛行的思域”。

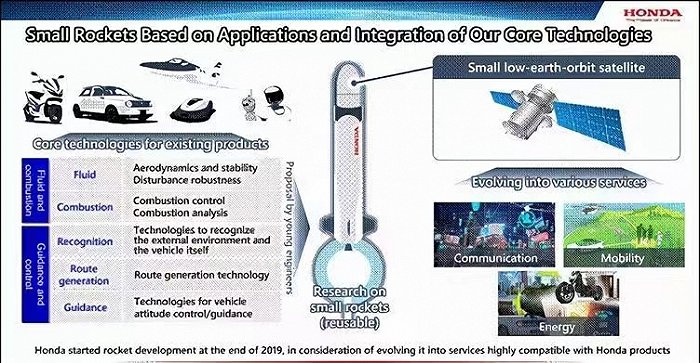

本田一直有個不加掩飾的飛天夢,據悉,本田的標識那么多年來,無論怎么更迭變化,元素里都離不開那雙高飛的翅膀。這兩年,本田的野心漸漸從飛機上升到火箭。本田還公開聲明,到2040年至2050年,火箭業務將成為集團的支柱性業務。

此外,本田還跟通用達成了合作,公開資料顯示,通用本田航空發動機有限責任公司成立于2004年,雙方各投資50%,主要產品為HF120小型渦扇發動機。作為發動機界的頭部企業,本田似乎對未來從陸地轉移到天上,很有信心。但再厲害的龍頭轉型總要遇上一些麻煩,就目前看來,本田所面臨的危機不止一星半點。

先看本田的內部矛盾,據悉,此前有2000多名在日本的本田汽車員工申請了一項提前退休計劃,原因是隨著公司轉向,不少技術工種面對新時代無所適從。再看全球范圍內的發動機行業,美國對高效發動機興趣頗高。

2019年8月,美國能源署對于“未來先進汽車技術”發布的共計5900萬美元的年度國家特別研究投入中,高達30%直接投資高效發動機技術前瞻研究。而本田所看中的航天發動機,馬斯克的上天夢全球皆知。

還有中國這邊,隨著航工工業的不斷發展,我國航空發動機行業營業收入不斷增長。數據顯示,2019年我國航空發動機行業營業收入由2016年222.2億元增長至252.1億元,年均復合增長率4.3%,2021年我國航空發動機行業營業收入達266.1億元。

本田的發動機到底何去何從?這是一個時代需要思考的問題。

發動機沒你想象得那么慘?

從新能源汽車風頭初現的時候,發動機行業就好像被提前預定好了結局。這幾年,隨著街上的綠牌車奔流不息,全球減碳計劃有條不紊,這個行業的未來似乎更加渺茫。但發動機真的會走向滅亡嗎?其實未必。

不僅如此,在新能源車最火的這兩年里,令人意外的是,發動機市場跟企業不降反增。以我國為例,數據顯示,我國汽車發動機行業2015-2021年間相關企業注冊量呈逐年增長態勢,由2015年的4709家增長至2021年的6298家。2021年企業注冊量為6298家較前年增加1436家。截至6月17日,2022年新增企業注冊量為3261家。

2021年,中國汽車工業協會的數據顯示,國內主流內燃機企業的全年主營業務收入高達3.9萬億元。換句話說,這個看似即將日薄西山的產業到現在還是一個典型的支柱性行業。國內發動機前端輪系產品產能超過1億套,汽車發動機產能利用率還在80%左右。

但大勢所趨,汽車行業對發動機需求必然會一年少過一年。2019年,我國車用發動機產量為2209萬臺,較2018年下滑8.30%。而2022-2027年中國發動機產業運行態勢及投資規劃深度研究報告指出,2022年1-8月全國發動機產量為148876.8萬千瓦,同比下降16.2%。

毋庸置疑,在新能源時代,汽車再次對內燃機產業發起了極大的挑戰。要么跟隨潮流,變革推進,要么恐怕只能被洪流沖擊,死無葬身。有個問題需要明確,純電一定比內燃機的環保性能高嗎?

事實上,在實際能源結構下,天然氣內燃機汽車的全生命周期二氧化碳排放值最低,大約是純電動版本的94%和插電式的83%,而純內燃機的柴油版接近純電動汽車。據外媒報道,從開采金屬到生產材料,再到汽車壽命將盡時回收的整個使用過程中,電動汽車僅僅比汽油車減少了14%的碳排放。

因此,升級內燃機勢在必行,《2030年前碳達峰行動方案》明確要求,在2030年非化石能源的使用比例要達到25%,積極擴大包括氫能在內的清潔能源在交通運輸領域的應用,而氫能的主要利用方式就包括燃氫內燃機。國內目前排量最大、馬力最大的燃氫發動機能達到15.93升,最大馬力達560馬力。

而相對于傳統發動機,一度有研究表示當前內燃機汽車的實際燃油耗只要改進10%,或采用低碳燃料,就可以大大改善汽車能源使用結構。國內傳統車企在大力轉型新能源的同時,也未必真的放棄了發動機業務。

以五菱汽車為例,曾經,發動機及部件,汽車零部件及其他專用汽車部分是五菱汽車的關鍵業務板塊,而早在幾年前,五菱就已經開始布局國六產品。一方面陸續開展對原有量產平臺進行國六升級,一方面進行1.0T-2.0T增壓新平臺發動機技術儲備。

國內幾大商用車發動機主機生產企業,如濰柴動力、東風動力、上柴股份、錫柴動力……皆在努力求生,據悉,濰柴動力之前還提出了一系列戰略目標,包括2025年傳統業務要穩居世界一流水平,2030年新能源業務要引領全球行業發展;各主業核心業務進入全球前三。

種種跡象顯示,發動機不會走向消亡,至少這個領域不止本田在堅持。