記者 | 董子琪

編輯 | 黃月

“作為文學性個人史寫作的《朝花夕拾》,成就于魯迅的生活危機、挑戰(zhàn)和轉(zhuǎn)折的連續(xù)過程中的一個重要節(jié)點上。”南京大學文學院教授吳俊在新作《文學的個人史:魯迅傳述和<朝花夕拾>》中說,《朝花夕拾》寫于魯迅持續(xù)的不好甚至惡劣心態(tài)過程中。在這段時間里,魯迅經(jīng)歷了外部環(huán)境的劇烈動蕩與個人生活的急遽變化:他從北京離開前往廈門,又從廈門去往廣州,最后至上海定居,兄弟失和、戀愛同居、論爭訴訟等等事件都發(fā)生于這一階段,魯迅的個人身份也由公務員變?yōu)榻虇T,又成為自由寫作者。

吳俊 著

華東師范大學出版社 2022-9

《文學的個人史》日前由華東師范大學出版社出版,在舉辦的新書活動上,作者吳俊與復旦大學中文系教授郜元寶、張業(yè)松以及評論家閻晶明共同討論了魯迅和他的《朝花夕拾》。

打撈過去的分寸

郜元寶評論《文學的個人史》一書將《朝花夕拾》中魯迅個人生活的節(jié)點巧妙地拎出來,并展現(xiàn)了魯迅的修辭方法。1926年的魯迅已經(jīng)45歲,這樣一位成名的文學家為什么突然在紛擾中尋出一點閑暇,將自己過往的道路用輕松的方式寫出來?他試圖提問:“每個人都有自己的童年,人到中年都喜歡眺望過去,都認為可以將自己的童年打撈出來,可是一旦落在文字上就很費躊躇。這是為什么呢?”

如果我們能夠深入理解這個問題,就能夠理解《朝花夕拾》。在當下和過去之間建立起一座橋梁,就是魯迅的秘訣,郜元寶說,“我們看到很多作家回憶童年都是災難性的,一撲進去就享受自己的過去,把時代和當下忘得干干凈凈;還有一些人永遠不會忘記當下,總是對現(xiàn)在念念不忘。他們既沒有很好地打撈過去,也沒有利用今天的氛圍賦予回望過去的支點和濾鏡。”

《朝花夕拾》中的《瑣記》看上去寫的是細碎的事情和很不起眼的人物,可是魯迅從這中間發(fā)現(xiàn)了大問題。郜元寶認為,吳俊仔細辨析了《瑣記》里的情感,比如魯迅后悔喊父親這個細節(jié)展現(xiàn)了什么樣的情緒——是把中醫(yī)恨到了骨子里、把衍太太貶到泥土里去,還是真的在自我懺悔?這類細節(jié)顯示了魯迅書寫的分寸感,“大藝術(shù)家在寫自己的生活時具有分寸感,失去了分寸就像打槍失去了準心,會傷及無辜。”

郜元寶提示讀者,對于《朝花夕拾》,我們還應當提出幾個問題。其一是正文十篇為什么有七篇半集中于寫童年;其二是《藤野先生》的結(jié)尾,藤野對他的恩情“小而言之,是為中國,大而言之,是為學術(shù)”,這一小一大的區(qū)別是什么?難道為了中國是小,為了醫(yī)學和學術(shù)反而大了嗎?

有據(jù)可考但也不能完全相信

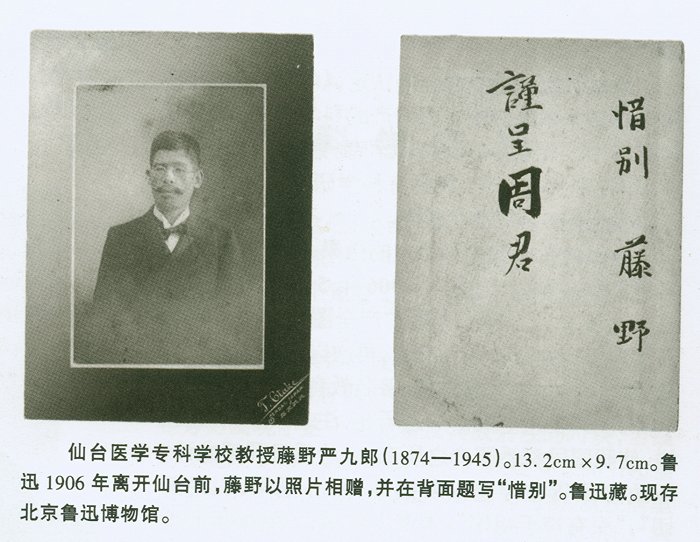

《朝花夕拾》有真實的記錄,也有藝術(shù)的想象和構(gòu)思。吳俊說,其書寫的主干是個人生平,在細節(jié)上可能有許多虛構(gòu)。在活動現(xiàn)場,吳俊展示了一百多年前魯迅在仙臺醫(yī)學專科學校學習時留下的“文物”,這是吳俊1994年參加仙臺醫(yī)學專門學校(即現(xiàn)在的東北大學)會議時得到的校史紀念館制作的文物復制品:一份魯迅在藤野仙臺醫(yī)學專科學校的課表,其中就有藤野先生執(zhí)教的解剖學;一份班上的學生名冊,上面的“清國 周樹人”被紅杠劃掉了,因為那時魯迅已經(jīng)退學;一份帶有東京語言學校弘文學院標記的學費繳費單;一份醫(yī)學科缺席調(diào)查表,表上還有周樹人的名字;還有清政府公使向仙臺醫(yī)學專門學校開具的介紹信以及回信。

魯迅的寫作是有據(jù)可考的,但我們不能完全相信,畢竟是文學創(chuàng)作,也是文學的個人史。閻晶明舉例道,周作人在《父親的病》一文里對魯迅在父親死前那樣呼喊“父親”的場景予以否定,對于不在現(xiàn)場的人來說,魯迅叫的是父親,而不是口語化的爸爸或爹,也是有些奇怪的。《藤野先生》里寫魯迅看了幻燈片后決定棄醫(yī)從文,這在今天已成定論,可日本學者現(xiàn)在還在研究影響魯迅的到底是什么幻燈片,東北大學和電影院也都沒有記錄,也有人說他看的是報紙。藤野本人在魯迅去世后已經(jīng)知道,學生周樹人變成了中國的文豪魯迅,非常感動,但對贈魯迅照片這件事記不清了,幸好照片背后有親筆的“惜別”、“贈周君”及署名落款,否則更說不清了。

《朝花夕拾》雖然是回憶文章,但與魯迅的現(xiàn)實處境和心境有直接的聯(lián)系。閻晶明說,《藤野先生》的結(jié)尾與憶舊沒有關(guān)系——“每當夜間疲倦,正想偷懶時,仰面在燈光中瞥見他黑瘦的面貌,似乎正要說出抑揚頓挫的話來,便使我忽又良心發(fā)現(xiàn),而且增加勇氣了,于是點上一枝煙,再繼續(xù)寫些為正人君子之流所深惡痛疾的文字。”——即便拿給藤野先生看,他也看不懂說的是什么。彼時正是魯迅與現(xiàn)代評論派和教育總長爭論最激烈的時候,所以我們即便是在懷舊文章中,也能看到論戰(zhàn)的痕跡。

寫給戀人的絮語

“現(xiàn)在把《朝花夕拾》講讀成政論、雜文,這未免辜負得太多了。”張業(yè)松認為,可以將《朝花夕拾》看作一部情感教育讀本、一部講給戀人聽的個人生活和成長歷史。魯迅面對即將與自己共同生活的人完全敞開心扉,“將自己的內(nèi)在狀態(tài)好好打掃一下,清掃內(nèi)庭以迎來者。”所以,讀者如果將《朝花夕拾》與《兩地書》對讀會更有意思,因為兩者存在內(nèi)容、語調(diào)和情感上的互文。

他認為,除了留在私人空間的《兩地書》,魯迅還留下了公共空間的個人史《朝花夕拾》,其目的在清理過去籌劃未來——過去的東西講得很多,未來的路自然呈現(xiàn)。張業(yè)松說,“誰是合格的聆聽者?我認為首先是許廣平。‘朝花夕’拾四個字里最關(guān)鍵的是花,花顏色嬌美,生命短暫,朝夕之間倏忽而逝。魯迅在序中說,‘帶露折花,色香似然要好得多,但是我不能夠。’這是一種雙關(guān),帶露折花既比喻過去,也隱喻了年輕的愛情。”

《朝花夕拾》與《兩地書》《野草》在表達個人真實方面殊途同歸,吳俊在書中指出,雖然三者在文學性上并不相同,但都表現(xiàn)了個人生活、思想與心理的真實性。魯迅的作品和個人生命史一直是個糾纏不清的問題,閻晶明回應說,《野草》被認為可能是寫給許廣平的,他更傾向于認為是寫給周作人的,但總歸《野草》是《野草》,魯迅和周作人是另外一回事,而《朝花夕拾》和魯迅與許廣平的關(guān)系也可以再做探討。

“天才的心是博大的。”郜元寶補充道。閱讀《朝花夕拾》也應當注意到魯迅的藝術(shù)性,每一篇都表現(xiàn)出他從孩子到中年對美術(shù)——對簡陋的美術(shù)甚至有毒的美術(shù)——超出常人的癡迷,《阿長與山海經(jīng)》里長媽媽把粗糙的“三哼經(jīng)”給他的時候,他如“著了霹靂一樣”。很多人中年以后,為顯得深刻老成,靈動的一面大都有所消失,索性順水推舟把文章寫得老氣橫秋。可是,郜元寶認為,有些大藝術(shù)家到老都對書、文字和圖畫,對這個世界的色彩、色彩背后的意義保持著童年那般的新鮮感。他說,“讀吳俊的《文學的個人史》也能如讀《朝花夕拾》一樣,給我們新鮮的啟發(fā),讀者讀到很多細節(jié),不要說著了霹靂,有一陣微風吹來也很好的。”