文|觀潮新消費 青翎

編輯|杜仲

海天味業的“雙標”事件近日一直在持續發酵。

10月9日晚間,海天味業就食品添加劑“雙標”風波再發公告,公告稱,海天味業產品銷往全球80多個國家和地區,無論是國內市場還是國際市場,公司均有高中低不同檔次的產品,均銷售含食品添加劑的產品及不含食品添加劑的產品。

事件最早起因于短視頻博主辛吉飛用食品添加劑還原各類常見食品的視頻,其中一期“勾兌醬油”,引起了網友們對醬油配料表的關注。有網友曬出,自己在國外買的海天醬油,配料中沒有添加劑,但國內海天醬油中卻出現了添加劑。

隨后,社交媒體上關于海天“雙標”的討伐一時間甚囂塵上,逼得海天不得不親自下場澄清質疑,10月9日晚間發布的公告,已經是海天就“雙標”事件發布的第三則聲明,但網友至今仍不買賬。

但“雙標”并非海天真正的痛處,畢竟海天也在賣零添加醬油,更何況食品添加劑也并非三聚氰胺、蘇丹紅等非法添加物,世界各國的食品制造中都有添加劑的身影。

海天真正的痛處在于增長乏力,用戶擴容幾乎到了天花板。業績承壓,股價腰斬,海天還未尋找到第二曲線,又雪上加霜。

醬油茅時代結束,海天變味了?

01 瘋狂的“醬油茅”

海天味業有“醬茅”之稱。

2019年11月,海天市值超過3000億元,但這只是開始,2020年是其高光年。2020年一整年,海天味業股價一路高升,即便小幅下跌,之后也會迎來更大的反彈。

2021年年初,海天味業股價達到歷史最高點152.14元/股(復權),市值一度逼近7000億元,將萬科、中石化等一眾巨頭甩在身后。當時萬科董事會主席郁亮還曾談道:“有人說賣房子的不如賣醬油的,其實我是服氣的。”

海天味業股價的飆升離不開亮眼的業績。從2014年上市以來,除了2021年,海天味業在其余年份營收和凈利潤都保持了兩位數的增長。2012年到2021年,十年時間,海天味業營收從70.69億元增長到250.04億元,凈利潤從12.07億元增長到了66.70億元。

作為“醬油茅”,海天也讓背后掌舵人龐康常年出現在各大富豪排行榜。2022年胡潤全球富豪榜上,龐康以1450億元財富位居67名,將劉強東、宗慶后等一眾企業家碾壓在身后。

龐康雖行事低調,卻是海天味業版圖的締造者。

1982年,手握高級經濟分析師職稱的龐康被分配到海天醬油廠當一名技術員,專業不對口,龐康便親下一線參與醬油制作,經濟學出身的他在工作中意識到海天醬油雖好,卻產能不足的問題。

1984年,龐康說服廠長向國家計委提出擴產申請,海天獲得700萬元國家貼息貸款用于醬油產能擴建。龐康也逐漸在醬油廠嶄露頭角,先是成為副廠長,后來醬油廠改制又被任命為總經理。

1994年,龐康主導改制,珠江醬油廠改制重組為佛山海天調味品公司,他也成為海天的實際掌舵人。之后,龐康更是大刀闊斧地斥資3000萬元,引進了國外先進的生產線;2003年,海天上線全自動包裝生產線;到2008年,海天119條生產工序全部實現自動化。

海天的三大拳頭產品分別是醬油、蠔油和調味醬,三者銷量均居于行業前列。2021年,海天醬油產量達265萬噸,中國當年醬油總產量為788.15萬噸,僅海天一家生產的醬油,就占全國產量的三成以上。

和所有成長于90年代的企業一樣,龐康在營銷上選擇用電視廣告開路,早在1999年,海天的廣告就出現在了《新聞聯播》的整點報時環節。近幾年,海天也接連冠名《吐槽大會》、《中國詩詞大會》等熱門綜藝。

有了拳頭產品,有了電視營銷,最后便是鋪渠道。野村東方國際證券研報顯示,2019年,海天味業經銷商數量將近7000,地級市100%覆蓋,縣級市90%覆蓋,終端數量高達50多萬,這個數據是同行的幾倍有余。

如今的海天味業,正如其官網所言——“有人煙處,必有海天”。據凱度消費者指數《2021 年亞洲品牌足跡報告》數據,海天味業觸達的消費者近6.2億,市場滲透率達到79.4%。

02 海天失速,早于股價巔峰

“沒有一個中國家庭能逃過海天的支配”,這給了海天味業底氣。但其實在“雙標”風波之前,海天的底氣已經不足了。

2021年3月31日,海天味業副總裁管江華在業績發布會上表示:“因為疫情,不少行業都受到很大影響,但絕大部分調味品企業都取得歷史性的增長,整個行業呈現穩步發展的態勢。”

就在發布會前一天,海天味業公布了2020年年報,營收增長15.13%,凈利增長19.61%,彼時的股價離最高點雖有回落,仍卡在113元。但管江華用來形容2020年的“歷史性增長”,卻沒能在2021年重現。

截止發稿前,海天味業的市值已經回落到3491.59億,2年不到,市值跌去近一半。

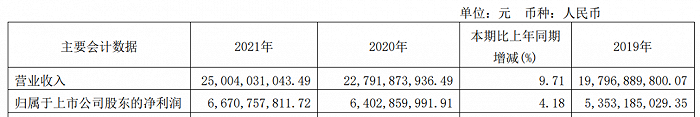

2021年,海天味業營收250億元,同比增長9.71%,凈利潤66.7億元,同比增長4.18%,盡管數字仍在上漲,但卻創下了海天上市以來增速的最低點。

據2022年半年報顯示,海天味業營收135.3億元,同比增幅9.73%;歸屬凈利潤33.93億元,同比微增1.21%,增長依舊是個位數。

事實上,海天增長乏力早在市值達到頂峰之前便已開始,從2017年到2021年,海天味業無論是營收還是凈利潤,增速都在持續下滑。

從產品來看,海天的拳頭產品醬油在2021年營收中占比超過60%,但同年醬油營收增幅只有8.78%。2022年上半年,醬油增幅降到了6.81%。從2017到2021年,5年時間內海天醬油的營收同比增速從16%降至8%。

2021年海天味業線上、線下渠道營業收入占主營業務總營收的比例分別為2.98%和97.02%。2020年海天線上營收甚至出現了負增長。

線上弱勢,線下增長也快到頭了。2022年半年報指出,海天的銷售渠道覆蓋320多個地級市,2000多個縣份市場,想高速新增長幾乎不可能。

此外,受制于原材料價格的上漲,海天主要的三款產品毛利率都在下降,且已連續下降3年。想要維持高增長,漲價是唯一的辦法。

2021年9月26日,海天味業發公告稱,由于各主要原材物料、運輸、能源等成本持續大幅上漲,公司正評估是否要對價格進行調整。

不到半個月,海天味業再發公告,對醬油、蠔油、醬料等部分產品的出廠價格進行調整,主要產品提高幅度為3%~7%不等。

漲價的同時,尋求第二曲線的海天也開始了品類擴張,料酒、食醋、火鍋底料等新產品陸續上線。據2021年財報顯示,其他品類實現營收22.11億元,同比增長13.37%。

日子不好過的不止海天。受采購成本上升影響,加加醬油2021年的營收增幅為-15.34%,中炬高新、恒順醋業的該數據分別為-0.15%、-6.45%;三家的凈利潤增則幅分別為-145.48%、-16.63%以及-62.28%。

調味品,尤其是醬油這種基礎調味品,在中國幾乎已經實現了100%的普及,用量上也沒什么增長空間,昨天放一勺,今天還是放一勺。

對所有“醬油股”來說,想要繼續維持高增長,必須得有“新故事”。

03 零添加不是唯一故事

隨著健康觀念的普及,「零添加」成為了“新故事”的主角。

添加劑在食品行業不是個新概念。據國標《調味品分類》,醬油可分為釀造醬油和配制醬油,其中釀造醬油指用大豆加工副產品為原料經發酵制得的醬油,屬于傳統的生產方法;配制醬油是以釀造醬油為主,同時與水解蛋白液、食品添加劑配制而成的醬油。

從健康價值來看,釀造醬油要高于配制醬油,但缺點在于其采用的天然釀造手法周期太長。企業為了規模效益,必然要加入食品添加劑縮短生產周期。同時,釀造工藝決定了價格,更天然的釀造醬油價格要更高。

食品添加劑并非洪水猛獸,在規定范圍內使用添加劑并無問題。食品行業專家阮光鋒表示:“超出國標規定的使用范圍,或者超出國標規定的使用量 (即‘超標’),或者違背食品添加劑使用原則,都屬于違規濫用食品添加劑。”

但普通消費者談「添加劑」色變。很多人會將食品添加劑和之前臭名昭著的三聚氰胺、蘇丹紅等非法添加物混為一談。

此外,由于各國標準不同,相同的產品國內外添加劑的含量和種類會有稍許不同。類似“雙標”情況,在飲料食品中不在少數。

消費者的痛點是品牌們的機遇。盡管相關監管部門相繼出臺規定,規范“零添加”宣傳,專家也建議企業不要過度包裝“零添加”概念,以免強化消費者對食品添加劑的“恐懼”,但依然擋不住企業在將“零添加”三個字寫在產品包裝上,海天、李錦記、廚邦等頭部品牌相繼推出零添加醬油。

在一眾調味品企業中,千禾味業為了走高端化路線,最早打出零添加劑標簽。如今,千禾味業的零添加調味品占整體調味品比例已經超50%。

10月10日,就在海天味業因添加劑風波差點導致股價跌停時,千禾味業卻收獲了一字漲停。

除了零添加概念,調味品行業近幾年還興起了減鹽、有機、兒童醬油等新潮概念,新概念的背后是調味品行業正在向高端化演進。

在新銳調味品企業口味全創始人吳浩看來,中國調味品可分為三個階段,1.0時代的醬油滿足了基本佐餐需求;2.0時代的醬油滿足“0添加、有機、減鹽”等基礎健康需求;3.0時代的醬油在健康之外,更強調功能營養性。

數據顯示,2020年我國高端醬油市場規模達250億元,在醬油市場中占比近30%,2015-2020年復合增長率達11.3%,高于醬油行業整體增速。

04 結語

海天尚未從“雙標”風暴中全身而退,隔壁的李錦記卻悄悄地換了掌舵人——原阿里副總裁、天貓總裁、阿里集團CEO助理靖捷,加盟李錦記擔任CEO。此前,靖捷分別在中糧集團、寶潔擔任要職,此次聘任也被外界看作是李錦記的進擊。

從整體來看,中國的調味品市場集中度仍然很低,即便是海天,市占率也只有7%,而日本的龜甲萬則達到了31%。分散的市場,讓每個玩家都在摩拳擦掌。

當年輕人成為消費主力,追求健康和營養成為新的風潮,古老的調味品行業也得追趕新的步伐。

對早已推出零添加、有機、淡鹽等高端產品的海天而言,添加劑風波既是挑戰,或許也是機遇,但首當其沖的是要解決消費者開始動搖的信任危機。畢竟,“海天們”不止困于“雙標”。