文|新眸 鹿堯

編輯|桑明強

Airtable是一家神奇的公司,它身上有太多Excel的影子,卻成為無數人口中的顛覆者。

回顧這些年電子表格的發展,以Notion、Coda、Seatable、飛書多維表格、谷歌Tables為代表的諸多玩家,他們所遵守的產品法則,也繞不開Airtable。即便Airtable一直強調自己的數據庫屬性,能把表格中所有數據連接到一個復雜的網絡中,在后臺創建一個關系數據庫。但本質上,正如它的名字,Airtable仍是個云表格,它把Excel 搬到了線上,并提供了協同合作的能力。

Airtable是一個新玩家,但也是一個Old School,從協作辦公SaaS產品批量出現,到無/低代碼工具的興起,它幾乎完整走過了企業服務軟件從在線化、協作化、通用化到智能化的發展路徑,也一度被看作是最有可能顛覆Excel的企業,但經過這些年的演繹,事實遠比我們想象的慘烈:Airtable并沒有跳出拆分Excel功能的邏輯。

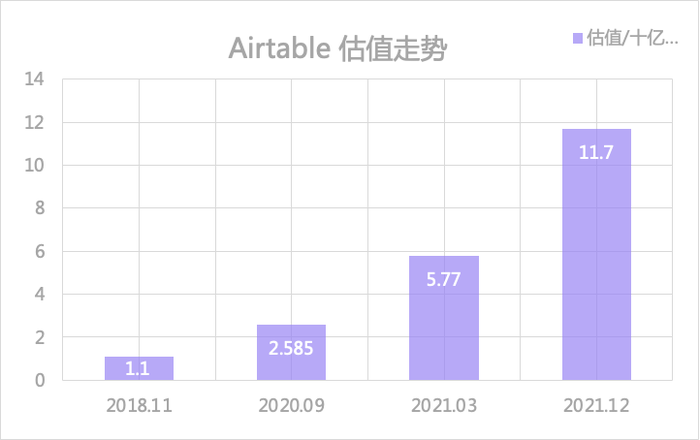

鼓吹Airtable的人總容易忽略一個現實:直到2018年,Airtable將產品的重點放在了低代碼解決方案方向,站在SaaS與低代碼風口的交叉口,它的融資和估值才迎來爆發。這也是今天我們想討論的話題,小而美且功能鮮明的產品,絕不是單靠著“在線化”撐起想象力,因為身處過于細分的功能軟件賽道,也注定了它邊界更加局限,突破天花板的難度也遠比想象中艱難。

01 顛覆Excel,可能嗎?

從產品特性上看,Airtable對比Excel,就像早期的 Quip和Word,后者是個在線文檔工具,它們都有著共同的特征:介于To C和To B兩種產品模式之間,外觀更簡約、打開和調取的速度上略勝一籌,作為高使用頻率的輕型SaaS應用,解決的往往是最普遍的小問題,當然,它們最終對標的產品,往往是對 Office 套件的功能分拆和演化。

如果你聽說過Quip、Notion、Miro、Figma等這些明星公司,不難發現,它們成立的時間都集中在2011—2012這兩年。在此之前,亞馬遜和谷歌都在推進云計算,姍姍來遲的微軟在鮑爾默公布Windows Azure之后,也逐漸將戰略也轉向了“All in cloud”,得益于這個戰略,微軟開啟了產品線的云平臺搭建。

我們總能聽見一些人抱怨Office套件,它除了一些相對較小的性能更新外,并沒有過多的功能創新。正如Howie Liu指出,“Excel是強大的工具,但它并不是專門為大多數人正在做的大多數事情而設計的。”即便微軟后面發布了Access,用戶定位仍是具備使用SQL編程和腳本技能的專業人員,加上與90年代初發布時相比,Excel的外觀和感覺并無大的不同,對年輕用戶的吸引力并不大。

Airtable估值走勢,圖源新眸繪制

就像前面所說的,后來者抓住這一點,開始對Office套件功能進行拆分和演化,在原基礎上進行重新包裝,并加上了在線協同的功能。以Google Docs為例,它把微軟的Office套件從本地軟件,改造成了 Web Apps,但這只是一次技術改造,而非重新設計。

那么,有沒有一種可能,Excel是可以被重新設計的?答案是否定的。因為這對于微軟來說輕而易舉,在iworks三件套和WPS中間,很多人仍會選擇Office 365推出的跨平臺共享服務,后者雖然占用更大的內存,但在智能終端存儲能力提升的背景下,它不僅解決了用戶在多終端之間切換工作的痛點,還有賴于用戶對微軟Office有著天然的熟悉。

某種程度上,后來的市場發展也驗證了這一點。數字化轉型的需求讓低/無代碼逐漸變成比較寬泛的詞,以表格為主要形態、聚焦企業或產品最早期階段的工具,在企業沒有任何數字化經驗的基礎下,這類產品做的就是數據化,把數據沉淀下來,然后連通。當然這也意味著,云產品現在已經成了標品,在線化改造并不是什么稀奇事。

02 聊聊Airtable的特別之處

如前文所述,Airtable和Excel的最大不同,是解決了在線化問題,但同時,在線化也意味著,產品將會有更多的可能性。

通常情況下,我們使用Excel,更多是對數據進行收集、統計、計算的常規整理,從而進一步對數據分析、復盤、管理和最終展現,而且,Excel幾乎可以解決以上所有問題。但這么多需求都集中在一個產品上,軟件本身在使用感上會疏漏一些細節,即便Excel造就了一代數據分析師和財務專家,但這些只是少數,如果我們去翻閱過去人們使用Excel時造成的失誤,損失慘重的不止有摩根大通和柯達。

回到Airtable來談,起初它解決的其實是一個很小的問題:怎么才能讓用戶把電子表格用好。所以,就功能維度來看,Airtable能實現基本的在線管理,能從不同數據源(如Excel、Google Sheets)導入數據,可以把文字之外的圖片、鏈接、文檔等各種資料聚合在一起,成為一個私人定制資料庫;并且讓非專業人士像搭積木一樣,通過被充分賦權,按需開發適合自己的工具。

Airtable操作臺,圖源Airtable官方

從需求角度來分析,很多中小企業客戶內部需要一個小型的數據庫,或者數據表格,來和團隊內部和外部合作方一起編輯、分享一些數據,這是Airtable踩中的另一個商機。Airtable曾在官方博客上記錄到,“人們使用Airtable來保存古語言、跟蹤科學設備、管理建筑項目。”

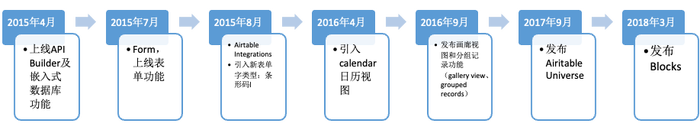

所以從這個角度來看,Airtable不僅僅是新型的電子表格或者數據庫,反而更像是一個項目或數據管理工具。也就是說,云表格并不是Airtable所期望的最終解,它的受眾不僅是個人用戶或者用來彌補中小企業數字化的漏洞,在線化也遠不足以支撐起整個企業的天花板。顯然,Airtable也意識到了這點:從2015年開始,為了融入更多的資金,Airtable在產品功能上進行了一系列的更新和迭代。

2015-2018年功能更新,圖源新眸繪制

比如,API Builder及其嵌入式數據庫功能的存在,讓用戶能在低技術門檻的情況下自行創建獨立的應用程序。值得一提的是,在推出API一個月后,Airtable就成功獲得了760萬美元作為A輪融資的一部分。隨后發布的表單Form,雖然表單字段的概念并不新鮮,但用戶可以將表單直接連接到Airtable的關系數據庫,并且用表單搭建應用程序,定制CRM的所有內容,這些擴展了Airtable的潛在用途。

后來發布的Airtable Integrations,由集成使用自動化工具Zapier的API構建,允許用戶將Airtable數據庫連接到其他應用,比如從Google應用程序、GitHub到Slack和Twitter。但需要注意的是,依靠第三方公司和產品來擴展產品功能,雖然減少了技術開銷,在當時卻被認為是Airtable未來的一個關鍵漏洞。

原因在于,如果完全依賴自動化工具Zapier來實現集成,意味著產品集成是由Zapier之類的服務處理的,如果Zapier突然宣布關閉,平臺會怎么回應?是否有專門的應急計劃來處理,平臺又如何告知用戶他們依賴的許多集成都處于危險之中?除此以外,平臺是將集成作為優化產品實用性的必然,還是因為它們只是容易獲得?

03 Airtable并沒有顛覆Excel

QQ剛出現的時候,定位只是個簡單的IM工具,它的本意是將通過支付話費來發送短信息的傳統模式,改為通過網絡實現線上的及時溝通,本質上并沒有改變用戶使用產品獲得的結果。類比淘寶、亞馬遜一類的電商平臺,他們顛覆了傳統的線下交易方式,但沒有也不可能對線下的實體零售實現徹底的取代。

在這種情況下,無論是QQ、微信,還是淘寶、亞馬遜,他們在產品原屬性的基礎上,根據功能迭代和擴張需求,依靠能夠實時協作的線上化的優勢,不斷增加各種各樣的功能,例如前者布局短視頻、小程序,后者搭建云平臺作為基礎架構,殊途同歸,這些都構成生態的基底,屬于產品在后端的布局。

至于為什么說Airtable沒有顛覆Excel,也可以類比Salesforce顛覆傳統的CRM的案例。傳統企業軟件安裝路徑過于復雜,既存在一定的熟悉周期,在軟件升級上也面臨諸多麻煩,還有高昂的軟件許可證費用,和后續源源不斷的支持服務費用,就像貝尼奧夫在自傳里談到的,“這種傳統的定價結構會造成很大的財政困難,并使采購過程變得痛苦和冗長。”

Salesforce改變了用戶的前端服務路徑,將軟件移植云端,省去了企業復雜的本地安裝過程,并滿足了用戶在任何時間、地點甚至設備上使用軟件的需求,而且,用戶能夠更便宜、更便捷、實時更新地使用軟件。但是,如果認為Salesforce顛覆了傳統CRM,倒不如說是用在線化和訂閱制,顛覆了傳統意義上的本地部署和買斷制,最終決定用戶買單的原因,在于服務路徑的改變。

而切,讓Salesforce真正起飛的,是它對平臺生態的構建。從推出面向第三方開發者的AppExchange,到推出世界首個可以在同一架構上部署應用的Paas平臺Force.com,它讓非技術人員也能夠在云端開發部署應用,解決傳統CRM不能解決的長尾需求,加上后續的收購兼并,雙邊市場在網絡效應下形成的生態,才構成了Salesforce堅不可摧的護城河。

相比之下,Airtable趕上了SaaS的浪潮,也站上了低代碼的風口,但它本質上并沒有解決表格的核心問題,它沒有取代原先產品的使用思路和服務路徑,而是在已有產品模式的基礎上,再進行功能的優化和迭代,這樣一來,不是軟件決定工作方式,而是由用戶決定軟件的用途;也并非Airtable顛覆了Excel的舊時代,而是一部分新的數字化需求選擇了新工具。

換句話說,在線化的buff并不能改變服務路徑,也不會是一家企業的終極核心競爭力,意味著產品不能起到顛覆原版的作用,那么在這種情況下,玩家們通常選擇用生態來積聚勢能,于是,這時候我們要思考的是,被企業奉為圭臬的“生態說”,究竟值不值得被當為產品的唯一出路。

04 生態是必選項?未必

用戶在選擇一項產品的前提是“效用-成本>0”,產品在每增加一個屬性和功能的時候,都是在調整效用組合,效用的增減也取決于產品對用戶和場景的選擇。這意味著,所有的功能和效用都不能無限疊加,疊加成本一方面是企業的研發費用,另一方面,則需要考慮是不是會犧牲原本簡約靈活的用戶體驗。

對于企業和用戶來說,這些都屬于交易模型的范疇。

在2021年3月E輪融資時,Airtable的ARR約為8500萬美元,預計2021年底這一數字能達到1.15億美元,在獲得了Silver Lake Partner等機構投資的超過7億美元的融資后,Airtable估值甚至飆升到117億美金,超過了Notion的103億。

在風口下,Airtable究竟有沒有被高估?這是一個有爭議的話題。有業內人士認為,跟微軟相比,Airtable目前仍是“微不足道”的。財報顯示,包括Office 365和Excel在內的微軟生產力軟件,在2020財年二季度的收入就達到了118億美元,Airtable即便能保持超過1億美元的ARR,依然與這些巨頭差距甚遠。

而且,Excel并沒有搞生態,但這仍然抵擋不住各行各業對Excel的分拆熱情,許多初創公司打著顛覆Excel的口號,去延伸、細化、更新Excel的功能邏輯,例如在制作表格的基礎上加上協同辦公的能力、或是在原CRM功能上設計能夠一鍵發送郵件或進行電話溝通的客戶管理方案。

舉個簡單的例子,在Excel記賬技能上長出的FreshBooks和Zoho Books的財務工具,在薪酬記錄功能基礎上衍生的Gusto、Pilot等人力工具,在圖表基礎上展示更豐富可視化功能的Trello、Asana和Tableau,這些在Excel里掘金的創業公司,不乏有估值達到百億美金。

但站在用戶的角度上,我們不得不重新衡量產品實際效用和接受成本。有這么一種說法,我們日常使用的Office功能其實還不到它的20%,對于以“樓”來計算的Office精英開發者們來說,他們如何證明自己存在的價值?是在優化我們常用的20%功能,還是在開發那些幾乎永遠都不會用到的功能?這個問題對于當下依靠分拆Excel功能進行創業的公司們來說也具有意義。

事實上,不論是Airtable,還是Airtable的模仿者們,都在步入同一條河流,即構建生態,這意味著更多的應用和功能的加入。曾經很多小而美的應用,從一開始提供鮮明的功能、簡潔體驗,到隨著不斷升級,應用體量越來越大,就像張小龍認為產品要給需求做減法,好的產品讓用戶用完即走,但一代又一代的玩家們在產品上不斷進行功能細化,以期在實現覆蓋前輩的基礎上做得更好,但現實是,用戶只會更難體會到它們的進步。