編者按:毫無疑問,在今天,屏幕以其多樣的形式,幾乎重塑了存在的所有領域,無論是個人的還是集體的。教育和宗教生活、民主和金融、消費和信息、游戲和藝術都無一可逃,甚至人與工作的關系也同樣如此,而這一關系對所有人而言都是存在中最為主要的一部分。我們成了電腦人,工作與生活的界線消失,法國當代社會學家、哲學家吉爾·利波維茨基說,“這些新的工作形式帶來一種緊迫感,而這種緊迫感又是由競爭冷酷的一面所造成的,并且因屏幕的糾纏而加劇,無處不在的屏幕帶來一種特別的壓力和一種新型的內在折磨。 ”

僅僅是工作嗎?不。即便在工作之外的生活里,屏幕依然控制著我們。在21世紀,脫離了屏幕的社交、友誼和自我認知,看起來都很難存在。這一過程越來越彰顯為一種個人主義的悖論:“個體越是被認為是自由的、沒有束縛的、獨立的,他就越在心理上依賴關系式的生活,越沉溺于對他人的興趣,成為關系的瘋狂購物者。他人不再是地獄,與他人失聯才是。”

《自我、隱私與民主:屏幕紀元如何改變了人與人的關系?》

(節選自《總體屏幕》)

撰文 | [法]吉爾·利波維茨基 讓·塞魯瓦

翻譯 | 李寧玥

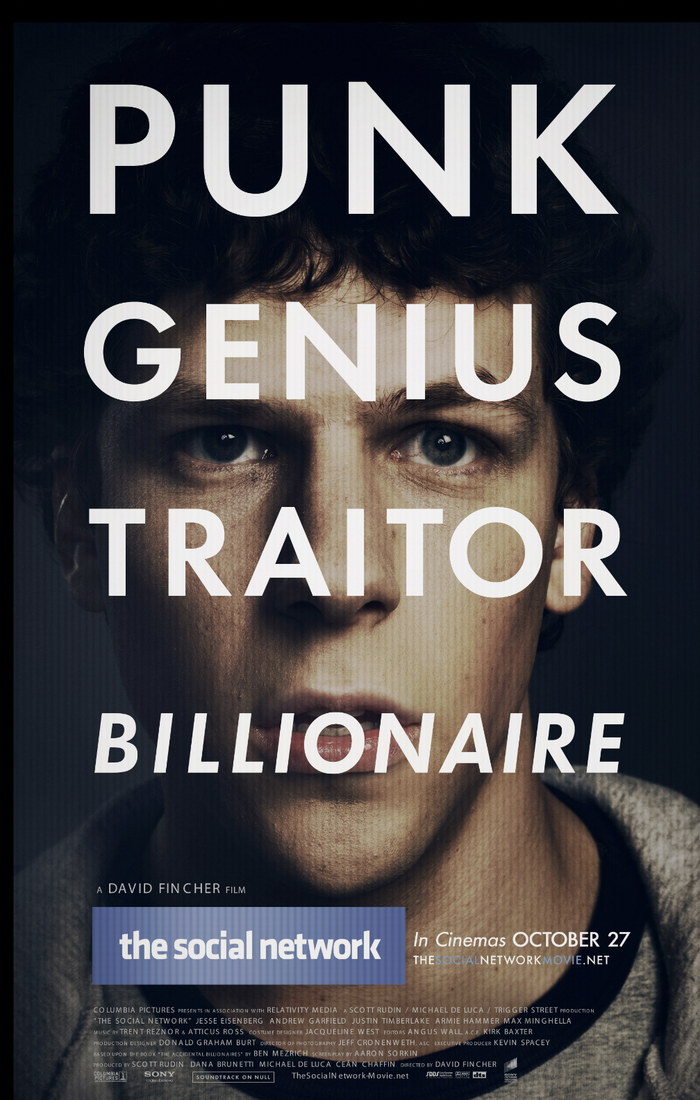

在這個新的世界,屏幕的另一影響力在2007年還只處于起步階段,如今已有了突飛猛進的發展:那便是社交網絡的影響力。2010年,大衛·芬奇的影片《社交網絡》讓傳記片這一電影類型具有了合法性,這部影片講述了Facebook的創始人馬克·扎克伯格的創業歷程。這個系統源于2004年扎克伯格的一次信息竊取行為,他以此建立了哈佛女大學生的數據庫,這個數據庫在2011年發展為一個全球性的網絡,匯聚了全球超過5億人的個人信息。用戶可以在這個網站上公開展示他們的生活,可以在“墻”上通過照片和影片與他們的“朋友”交流,可以將他們正在進行的社交關系細節化。Facebook、Twiter、Youtube這些社交網站驚人的發展并非只體現在量上,同時也體現在質的轉變上,這種質的轉變說明了一些前所未有的情況。因而,我們需要關心的是這一社交關系激增的內涵。

首先需要看到的是,社交關系的激增描繪出當代個人主義的圖景。個體之間從未像今天這般聯系緊密:消費的人變成了聯系中的人。就好像有一種擔心自己無法與他人產生聯系的焦慮,有一種想要填補離群索居所帶來的空虛的欲望,由此產生了想要大量增加社交關系的欲望。對于關系的瘋狂以一種激增的邏輯為標志:現在是3億、5億、7億,很快就會有10億、20億、30億的個體通過網絡與他人聯系起來。我們可以對此感到不屑或是感到恐懼。但這究竟意味著什么?

這說明了伴隨著超現代時代的個人主義的悖論:個體越是被認為是自由的、沒有束縛的、獨立的,他就越在心理上依賴關系式的生活,越沉溺于對他人的興趣,成為關系的瘋狂購物者。他人不再是地獄,與他人失聯才是。從此,做自己不再是驕傲地擺脫傳統和社會規范,而是不間斷地與或多或少認識的他人建立聯系。過去曾有過個人主義的保持距離,而如今是超個人主義的相互連接。“我是”不再體現為一種對真正的、至上的內在性的要求,而是體現為在社會化的網絡上我與他人的虛擬聯系的不斷增加,這些社會化的網絡的規模越來越大,主體在其中既是參與者也是消費者。

在這樣的背景下,“朋友”的定義都發生了改變。在過去,友誼是指我們與一小部分人的關系,我們認識他們,喜歡他們,可以有所選擇地與他們分享一些事情。然而在社交網絡上,“朋友”參與到一個巨大的網絡中,在這張由無窮盡的絲相互連接構成的網上,我們與“朋友”產生聯系。這種網絡是一種社會性的抽象結構,它保證我們與他人——無論是哪一個他人——的聯系,遠遠超過了個體傳統的歸屬——無論是社會的、民族的、政治的,還是宗教的歸屬。這是一種抽象的、虛擬的、超個人主義的友誼,因為它從過去構建社會的形式中解放出來。并且個體從此處于一種根據其擁有的朋友數量被賦值的狀態,這意味著一個人受歡迎的程度與此人在網上的表現息息相關:那喀索斯成為可數的,他通過他人之數來對自己負責。(此處作者使用了雙關的修辭手法。在法語中“comptable”一詞既有“可數的”,又有“對……負責的”之意。——譯者注)

這還意味著由現代人開啟的透明文化的一個新階段。從此,在世界各地,無論是年輕人還是老年人,無論是男是女,無論是失業者還是生意人,都讓自己在網絡上可見,通過博客或是社交網絡,通過攝像頭或是收集、記錄的影像。將自己放置于網上,不再是參與到一次耐心的、自愿的、有條不紊的對自我的探索中,而是通過自己正在經歷的生活,在瞬間性中暴露自己,毫無保留、毫無掩飾。不再是藏起來的私人日記,而是不間斷的展示。這就是被托付于Facebook照片墻上的透明自我的時代。過去的個人主義努力擺脫傳統,擺脫社會和宗教規范,而如今的個人主義不同于往昔的結構,它成為追求交流、分享、建立聯系的執念。這是一種不再追求明確目標——確實性、真相——的展現,而是追求那些有助于直接的、即刻的表達的展現:不再是分析式地、如同探索迷宮般地深入自我內部,而是對個人經歷、愛好、印象的即刻展示。一個“現場版的”(live)自畫像,沒有修改,在一瞬間完成,它是提供信息的,而不是內省的,它對新個體的形象進行實時說明。

一些人將這種自我展現的繁榮看作超越個人主義的信號,因為個體從此只存在于他人的目光中,只尋求他人的目光以存在。這一看法是完全錯誤的。個體在此的所作所為完全構成了超現代的個人的形象之一,他是擺脫框架的、易揮發的,他在全方位的溝通中做自己,沒有任何集體性的構建標準。自我在此是第一位的,他暴露自己生活中最細微的、最不足掛齒的細節。說出我們是誰的需求成為迫切的,因為沉重的、集體的參照系(教會、民族、社會階層、宗教、政治)不再足以定義個體。

[法]吉爾·利波維茨基 [法]讓·塞魯瓦 著 李寧玥 譯

南京大學出版社 2022-8

因而有了信息的飆升和爆炸:我是單身漢,我喜歡這個或不喜歡那個,我是這個人或那個人的“粉絲”……這就是我的獨特性,只需點擊一下便足以定義,它沒有綜合性的規律,不講究,也沒有一以貫之的目標,但是它存在于眾多關于我的衍射性的小碎片中。超現代的個體的自畫像不再構建在了不起的內省上,它不僅以一種越來越普通的生活方式表現出來,以交流的強迫癥表現出來,而且以自我營銷的方式表現出來,每個人都努力獲得新的“朋友”,通過他的愛好、照片、旅行來讓他自己的“畫像”增值。這說明了一種自我美學,它時而是虛擬的新式唐璜,時而是在屏幕鏡子面前的新式那喀索斯。

在這種新的自我獨特性中出現的現象是它正在移動私密的邊界本身。這大概是因為有關私人生活的社會標準在改變:屏幕時代催生并說明了對私人領域的新定義。從此,人們將不久前還被認為是羞恥的內容示人;人們同他人分享在過去被定義為屬于秘密花園的事物;而且沒有任何尷尬或顧慮。由此有了“私人生活的終結”這一引發眾議的宣言。誠然,這是無可置疑的。

但年輕人在網上進行自我表達,是因為他們在這里看到了某種私人的空間,處于父母和學校的監視之外的空間。我們不要急于把“父母的一代”與“透明的一代”對立起來。只需看看那些第三者為了自證而進行的“不情愿”的揭發帶來的個人悲劇。

分享一切、展示一切、公開一切的趨勢并沒有窮盡自身:秘密和羞恥依然存在。不過是羞恥的邊界有所移動,不過是如今的秘密花園與我們當年保留在私人日記里的內容有所不同。私人生活并沒有消失,只不過我們所認為的私密空間變得主觀化、多樣化了。劃定起于何處、止于何處的界線如今是每個人自己的事,何為私密的、何為可以公開的同樣也是。在總體屏幕上就和在其他地方一樣,都表現為個人化和去限制化的進程,它們模糊了邊界,也模糊了對標準和社會形態的定義。

因為這并不是一個微不足道的悖論:幾乎成為絕對價值的透明度導致了一些無論如何都成問題的實踐,無論是在私生活上的,還是在公眾生活上的。一些網友在私生活中最不為人知的一面在網上被揭露后選擇自殺就是證明,外交秘密被公之于眾也是證明,例如2010年維基解密泄露的外交機密。

總體屏幕在此向民主文化——自盧梭起,民主文化讓透明度本身成為價值——提出了一個根本性的問題:絕對的透明是我們所希望的嗎?需要為屏幕徹底的揭露邏輯劃定界限嗎?如果說民主從網絡帶來的透明度中獲利不少——突尼斯和埃及的“因特網革命”足以說明問題,那么這種民主本身難道沒有被它所允許存在的網絡上的絕對自由所威脅嗎?當人們以神圣不可侵犯的自由表達的權利——它可能與集體制度的民主運行機制背道而馳,將在集體生活的現實中面臨的另一些限制拋在腦后——的名義毫無限制地扒集體制度的秘密,集體制度還能抵抗得住嗎?

書摘部分節選自《總體屏幕》前言部分,較原文有刪節,標題為編者自擬,經出版社授權發布。