文|吳曉波頻道 巴九靈

9月10日,歌手傅松因為口腔癌去世,終年36歲。他曾說,得癌癥是因為吃檳榔,勸大家遠離檳榔。就在他去世前后,中國各地的市場監管部門下發通知,對檳榔產品進行強監管。

浙江義烏要求商家下架檳榔的消息沖上熱搜后,當地市監局回應說,沒有下架產品,而是要求分區域售賣,檳榔不能和食品混在一起銷售。而貴州、四川、江西的多個縣區也都采取行動,宣傳檳榔致癌,并要求商家下架在售檳榔,對校園周邊、超市等進行大檢查。

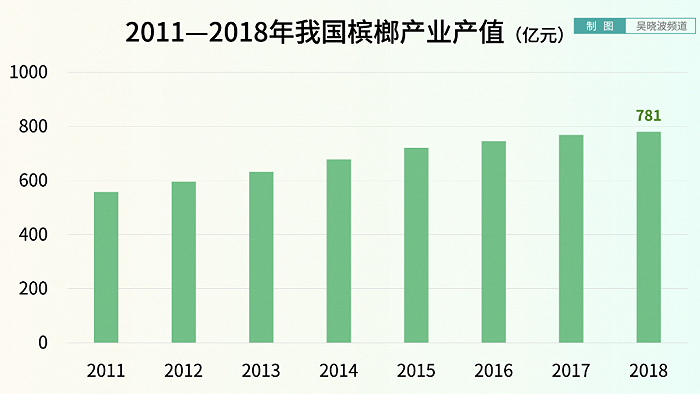

檳榔致癌宣傳多年,但“檳榔加煙,法力無邊;檳榔泡酒,永垂不朽”的神話,推動著檳榔產業的壯大,據《中國市場監管報》披露,2018年檳榔的產值已經達到781億元。

這個近千億的產業,在大眾健康與經濟效益糾纏中,一直在博弈中尋找出路。

檳榔是熱帶果實,在國內生長地是海南、臺灣等地。數據顯示,在2020年,海南的檳榔產值為146.8億元。檳榔已經成為僅次于橡膠的海南第二大農作物。海南也專門拿出資金,支持產業的發展。

在古代,檳榔芯入藥,其他就是嚼著吃,屬于上流社會的愛好。檳榔在往北運輸的途中,在湖南湘潭周邊集散,于是湖南人愛上了檳榔,后來發展成了檳榔產業。坊間一直有“海南檳榔,湖南加工”的說法。有媒體報道稱,在2017年,湖南檳榔產業的產值已近300億元,占全國總產值的四分之三,湘潭檳榔產業的就業人數近30萬人。

最早擋住產業“財路”的是湖南當地的口腔科醫生們。

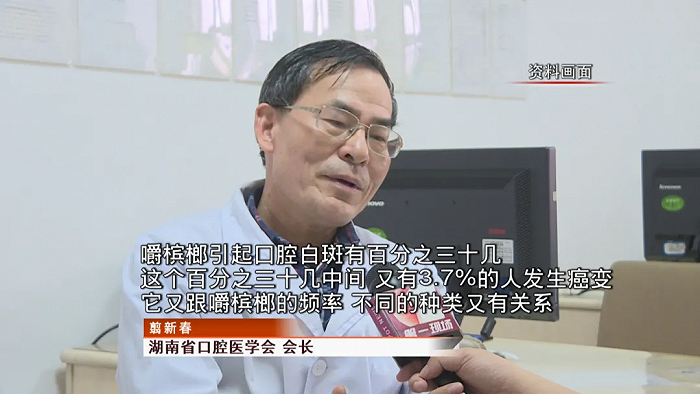

其中一個叫凌天牖(yǒu),中南大學湘雅二醫院的口腔醫學教授。另外一個叫翦新春,他是醫生,還是湖南口腔醫學會會長。

從上個世紀80年代開始,他們就開始接觸到患者。這些患者嘴鼻很難張開,口腔黏膜一片白色,還有皰瘡。醫生們將病例送到北京,希望找到答案。

一位國際學者也在北京,他看到這些病例說,癥狀是“口腔黏膜下纖維性變”,他在印度做了多年研究,發現當地患者多有嚼檳榔的習慣。“口腔黏膜下纖維性變”是癌前病變,有5%的癌變概率。即便沒有發展成癌癥,嘴巴也無法張開,嚴重影響生活。

湘潭人患“口腔黏膜下纖維性變”的情況得到關注,當地醫生以及衛生部門也開展了研究。

翦新春成為中國首位發現口腔癌與檳榔有關聯的學者。而凌天牖在2009年的一次調查,則讓媒體真正關注到“檳榔致癌”的話題。這份面向湖南全省的流行病學調查發現,在2000多個有效的樣本中,咀嚼檳榔者患“口腔黏膜下纖維性變”的概率為6.81%。

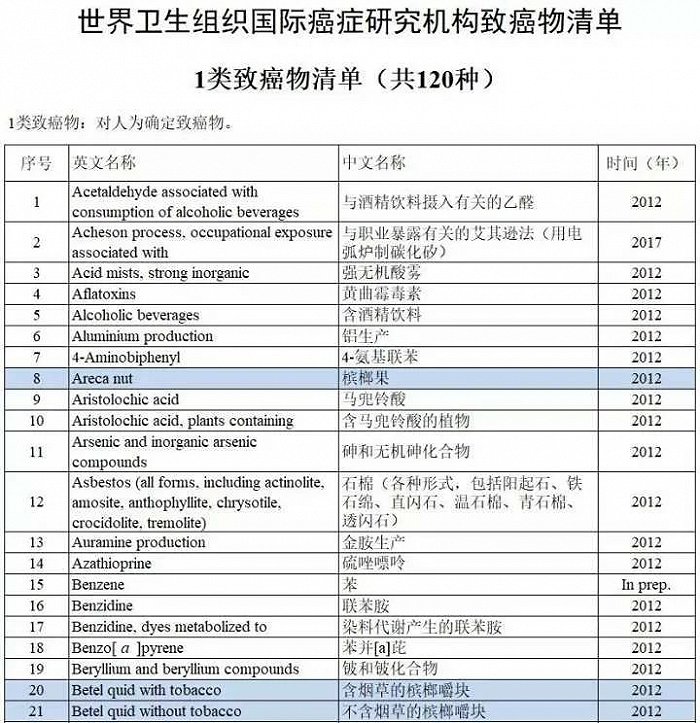

2013年,凌天牖登上央視,講述檳榔的危害。媒體們除了引用專家的講話外,還引用另外一個重要的權威信息——2003年,WHO將檳榔確定為一類致癌物,到2012年,該機構又將檳榔果、含煙草的檳榔嚼塊、不含煙草的檳榔嚼塊列入一類致癌物。

檳榔產業遭遇了行業第一次重大“公關危機”。

所謂一個選題,多個角度。檳榔致癌的新聞,是在央視《新聞30分》播出的。

而兩個月后,央視2套的《經濟新聞聯播》又做了一則“檳榔價格暴跌,海南百萬農戶損失慘重”的新聞。在海南,“檳榔銷量下滑50% ,一半干果因滯銷腐爛”,海南官方說,“檳榔青果這一項,就使得全海南230萬檳榔農民減收30個億”。在湖南,“訂單驟減一半 ,檳榔企業被迫裁員”,“目前湖南所有的檳榔企業現在都在減員放假。有的企業甚至已經裁員了三分之二”。①

央視的這兩則報道,印證了檳榔行業的利益糾葛。

醫生們也受到壓力。

翦新春在接受媒體采訪時說,自己因為研究檳榔致癌,多次遭到威脅封口,“再宣傳檳榔致癌,你連自己怎么死的都不知道,我們領導說要出80萬殺了你”。②

凌天牖作為湖南省政協委員也多次在會議上發表看法。

2016年,他參加一場會議,原國家衛計委等部門的領導到場聽取意見。醫學領域的人士說,咀嚼檳榔會加大患口腔癌的可能性。不過,檳榔協會、食品研究部門、地方政府和衛生部門的最終意見不一。

《新京報》報道說:“曾出席座談會的一位醫生記得,當時在場一位廳級干部甚至直接說,‘我覺得吃檳榔沒有問題。’這讓這位醫生倍感無奈,‘你想想,一個廳級干部都這么說,那農民、那其他民眾呢,這個意識要怎么糾正’。”③

檳榔產業也試圖從醫學角度為行業爭取利益。

2020年冬天,中國政策科學研究會官方網站上發表了一篇由“中國政策科學研究會檳榔產業安全課題組”撰寫的文章《破解檳榔產業困局的對策研究》。文章說,“檳榔已經被嚴重妖魔化”,“我國食用檳榔是否致癌存在重大爭議”,文章給出的理由是:WHO主要研究的是印度和東南亞的食用方式,對中國食用檳榔的食用方式沒有進行研究,中國食用檳榔是否致癌目前還存在重大爭議。

但接受媒體采訪的醫生們早就駁斥了這種說法。檳榔致癌如今已是醫學界的共識,不存在健康食用檳榔的方式。

醫生、媒體雖然在呼吁,但檳榔產業勢頭旺盛。作為食品,檳榔的稅率比香煙低得太多,嚼著又上癮,利潤可觀。

一家檳榔龍頭企業連續三年贊助湖南衛視的春晚,它在2018年表示,下一個十年要發展成為千億企業,走向世界。

不過,近5年來的一份份文件,正在打破它的國際化夢想。

2017年,原國家食藥監總局在公布致癌物清單時,也將檳榔果列入一級致癌物。

2019年3月,湖南省檳榔食品行業協會曾發布通知,要求企業停止廣告宣傳。不過通知并不具有強制力。檳榔企業繼續贊助各類綜藝節目。直到去年9月,國家廣播電視總局發布了關于停止利用廣播電視和網絡視聽節目宣傳推銷檳榔及其制品的通知后,檳榔的廣告才逐漸偃旗息鼓。

而對檳榔產業打擊最大的政策,是2020年國家市場監管總局新修訂的《食品生產許可分類目錄》,該目錄并沒有將“食用檳榔”收錄在內。

檳榔只被列入《中國藥典》當做藥材,不能當做食品來管理,也不能頒發食品生產許可證,食品的生產許可和監管已無依據。湖南、海南檳榔企業的生產資質就要到期。

產業界又開始尋求解決辦法。

湖南對檳榔企業失效的食品生產許可證進行延期。不過此舉引起爭議后,官方暫停了生產許可證的延長工作。

該省還將《湖南省檳榔制品管理辦法》納入2021年立法計劃調研論證項目。當地希望通過地方立法的方式,給檳榔一個“地方特色產品”的名分。海南也采取類似的方式,解決檳榔的“身份證”問題。

但立法情況并沒有最新進展。

2021年兩會上,有代表提出“規范湖南檳榔加工產業發展的建議”,希望給檳榔訂立食品安全標準。

國家衛健委禮貌地拒絕了。

它的答復是,根據《食品安全法》規定,食品應當無毒、無害,符合應當有的營養要求,對人體健康不造成任何急性、亞急性或者慢性危害。“我委未批準檳榔作為新食品原料,未將其納入食藥物質目錄,檳榔(果實)也不宜制定食品安全標準。”

檳榔被納入《中國藥典》,只能當做藥品出售,想要繼續當食品銷售,就要列入“藥食同源”(既是食品又是藥品)目錄。所以,產業界一直采取試點的方式,開展食用檳榔藥食同源研究。

不過,該研究目前并無最新消息。

到了今年9月,檳榔產業迎來了更壞的消息。

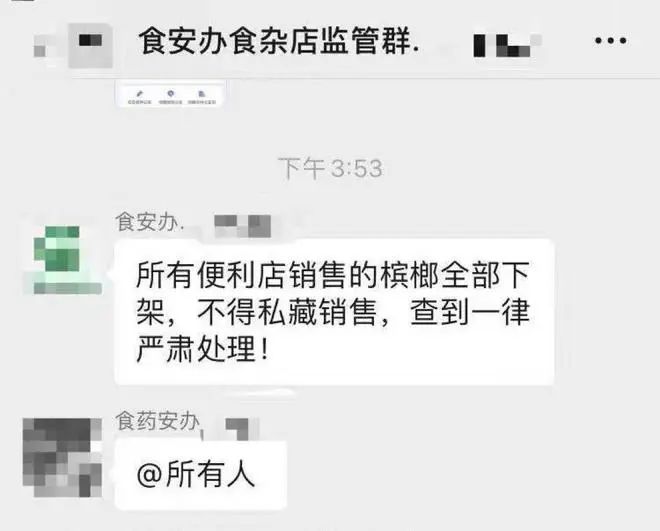

浙江、四川多地對檳榔采取強監管的措施。多地都提到,食品經營者不得將檳榔制品作為食品銷售。這似乎預示著更多的地區將加入行動,檳榔產業將進入一個全面整治的階段。

工作人員在微信群發布的禁售通知

針對“個別省市的市場監督管理局出臺相關規定禁售檳榔產品,再次把檳榔這個涉及海南百萬農民利益的產業推上風口浪尖”,9月21日晚上,海南省檳榔協會發文說,“海南檳榔”與“湖南檳榔”是不同概念,協會將加大對檳榔藥食同源的研究,一款不傷害口腔黏膜的檳榔口香糖的研發也取得了進展。

協會稱,“面對當前檳榔產業遇到的發展障礙,海南省檳榔協會建議政府有關部門建立健全相關法律法規和行業標準,加強檳榔行業全產業鏈監管”。

南方都市報去年分析了檳榔作為食品的三條道路:

一、像毒品一樣一概禁絕;二、像酒精一樣,宣傳‘過量飲酒有害健康’,但基本不干涉其生產、銷售;三、像煙草一樣,允許一部分人自我傷害,但充分告知其風險,同時盡力壓縮這種有害習慣的生存空間。

一方面是經濟、就業與稅收,一方面是公共健康與衛生,如何取舍,如何監管,在當下可能真需要權威部門給一個說法了。

注釋:

① 《海南檳榔價格暴跌80% 百萬農戶損失慘重》,CCTV《經濟信息聯播》,2013年9月

② 《宣傳檳榔致癌遭80萬買人頭威脅》,健康時報,2019年10月

③《呼吁三十年,爭議中的“檳榔斗士”》,新京報,2021年11月

本篇作者 | 馬淚淚 | 當值編輯 | 李夢清

責任編輯 | 何夢飛 | 主編 | 鄭媛眉

微信公眾號 | 吳曉波頻道