文|娛樂硬糖 顧韓

編輯|李春暉

復盤今年的暑期檔,“古偶復興”絕對是第一關鍵詞。從6月的《夢華錄》到8月的《蒼蘭訣》,幾部熱播古偶劇不僅數據亮眼、聲量驚人、商務爆棚,評分也大多達到7分以上,并且給劇中演員、幕后廠牌、播放平臺都帶來了不小的加成,再次提醒人們古偶蘊藏的爆發力與長尾效應。

當然我們也不會忘了,這是古偶在經歷監管限額、內容瓶頸等一系列問題之后難得的高光時刻。因此在討論古偶復興的同時,各方并非盲目樂觀,都期待著古偶在內部真正實現突破,將這股勢頭延續下去,而非僅僅是一個熱門檔期的曇花一現。

那么,古偶升級的方向究竟在哪里?除了觀察劇集市場本身的演進,也可到上游網絡文學里去尋。

這一方面是因為,IP改編在古偶中始終穩定占據著較高的比例。網絡IP潮到來之后,古言網文與古偶更是形成了穩定的轉化關系,因此古言的內容潮流對于古偶有一定的風向標意義。舉個例子,“種田文”就是從古言吹向古偶、并且提早被預測到的一股流行。

另一方面,網絡文學屬于商業化寫作,在緊跟流行、調整迭代方面有著更強的驅動力,有可能搶先一步抓住并回應內容市場的最新訴求,為影視行業提供思路。

那么問題來了,新一代古言IP究竟進行著怎樣的蛻變,又可以在哪些層面引領古偶創作?

在9月18日舉辦的恭王府博物館×閱文集團網絡文學國風作品研討會上,來自網文行業、影視行業、學界與文博領域的專業人士圍繞古言IP進行了精彩的跨界討論,或可給我們一些提示。

古偶待升級

“中華上下五千年,傳承已經存在于集體與個體的無意識中。現代人遇到困惑焦慮會不由自主想要上溯到傳統思維中,尋找解決之道和精神慰藉。這就是古言小說與影視劇始終受歡迎的緣由。”

這一看法,來自論壇中的北京大學副教授叢治辰。

確實,硬糖君也認為,在國劇諸多品類中,古裝是一個招牌類型,歷史悠久、譜系宏大,擁有穩定的受眾基本盤。不管電視時代還是網絡時代,都有許多國民經典、流行爆款誕生在古裝劇中。

2010年以后,熱錢涌入影視行業,古偶產量暴漲,危機也隨之到來:流量IP模式之下,古偶成為天價片酬、偷工減料等行業亂象的重災區,風評嚴重受損;同時,扎堆投拍導致內容同質化、制作流水線化,觀眾產生審美疲勞,輕易不再為套路買單。

種種原因導致古偶一步步陷入尷尬處境。2021年,不少曾經頗受期待的項目,播出時要么啞火,要么因為魔改、老套、選角等槽點被嘲出圈。

然而,一部好古偶能夠帶來的視覺與情感體驗,是其他類型難以復制的。更重要的是,悠久的歷史與燦爛的文化是國人珍貴的精神遺產,親近古代題材可能是每個中國觀眾的本能。

了解這一點再去看觀眾的吐槽批評,便知那并非對古偶的“脫粉宣言”,更多還是怒其不爭,隱含的意思自然是希望古偶能夠“卷”起來,從而掙脫瓶頸。也正因如此,在這兩年的低迷期,依然有一批古偶得到了觀眾的口碑嘉獎與熱情追捧,從中我們可以初步總結出一些古偶升級的突破點。

比方說,視聽體驗推陳出新:選角吸納新面孔、服化制作上多花心思,提升畫面質感,等等等等。《鬼吹燈》導演費振翔在《星漢燦爛》上大膽采用了電影打光,厚重質感與亂世背景相得益彰。《蒼蘭訣》的百萬妝發將王鶴棣從“古偶丑男”行列里拉了出來,也對人物塑造有所輔助,并非流水線產品。

更進一步的內容方面,避免空洞的宏大敘事,需要切實可感的細節為劇集豐滿血肉,不管是市井日常的生活化細節,還是帶有知識屬性的歷史文化細節。

《夢華錄》呈現了宋朝的市民文化與點茶技藝,歷史氛圍濃厚。男頻IP《贅婿》在改編時專注家宅之內以及經商部分,令其與劇集市場完美契合,以輕喜劇的特質在春節檔取得好成績。

而最根本的解決,還是要找到新故事、新英雄,做出符合時代的價值表達。《御賜小仵作》中,女主角的事業追求貫穿始終;《星漢燦爛》加入原生家庭議題,刻畫母女間特有的“相愛相殺”;《蒼蘭訣》男主角不再是被大義牽制的仙君、而是肆無忌憚的魔尊,對傳統仙俠倫理形成顛覆……這些設定都在開播初期引發熱議,也為劇集打開局面。

《御賜小仵作》

當然,以影視項目的周期來看,這些IP也都是幾年前的作品了。那么之后呢?新一批古言IP是否能夠繼續支持古偶完成升級?

答案是,可以。國風研討會重點討論了網絡文學對于傳統文化的呈現以及古言創作的演變。可以看出,新一批古言IP的價值觀與文化性,與古偶升級的需求可謂不謀而合。

新IP,新風尚

當影視觀眾還在審判戀愛腦、鑒定瑪麗蘇的時候,古言IP其實早已讓女主搞起了事業。

“除了身份是女性,主角的追求與情懷與男性沒有任何區別,這是近幾年言情寫作中很大的變化。”研討會上,作家閑聽落花分享了她的觀察。她認為愛情主題不管何時都會暢銷,但愛情故事需要更新換代。傳統的霸總專寵不再吃香,現在讀者更欣賞類似于舒婷《致橡樹》所描述的關系,男女并肩而立,互相拯救。

如今的言情網文也不再拘泥于戀愛,很多都在談女性的成長、女性的生活、女性的自我完善等等。

爆款劇集《天盛長歌》《扶搖》原著作者天下歸元的新作《辭天驕》便體現了這一趨勢。小說延續了她一貫的雙強CP與權謀背景,講述了陰差陽錯成為儲君的女主面對男性當權的朝堂,小心謹慎、獨立自強,將自己的命運握在手中的故事,可謂性轉女帝版《天盛長歌》,具有普世價值觀。

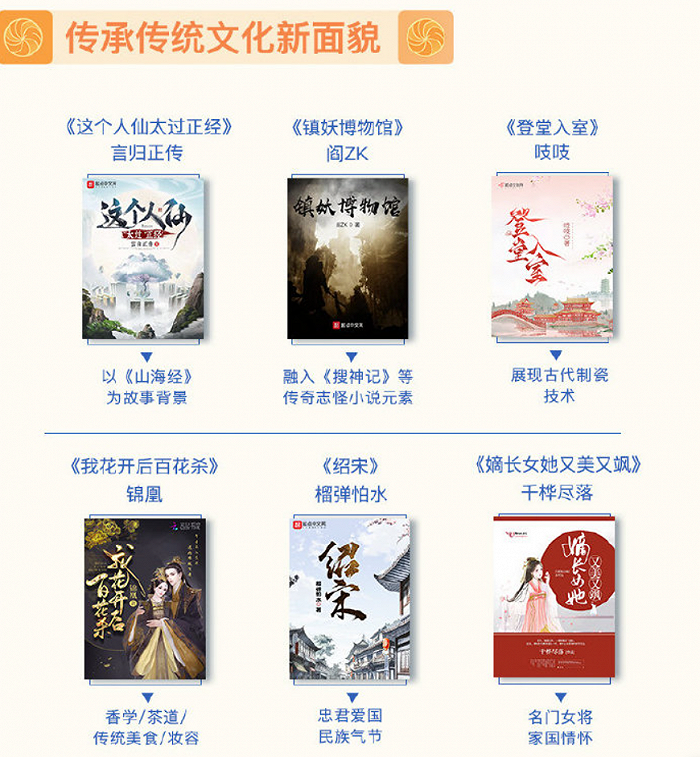

第二大風尚是,傳統文化成為網文創作的熱門元素。

根據閱文集團副總裁、總編輯楊晨的分享,網絡文學承載傳統文化已經從受到傳統文化熏陶的作者自發承載進入第二個階段,即自覺擁抱傳統文化,主動在作品中加強相關元素。

中國作協魯迅文學院研究員王祥將網絡文學表現傳統文化總結為三個層次:首先是器物文明的文學表達。如意千重的作品《畫春光》是以陶瓷為背景,閑聽落花在《吾家阿囡》中刻畫了古代紡織業傳統技藝。

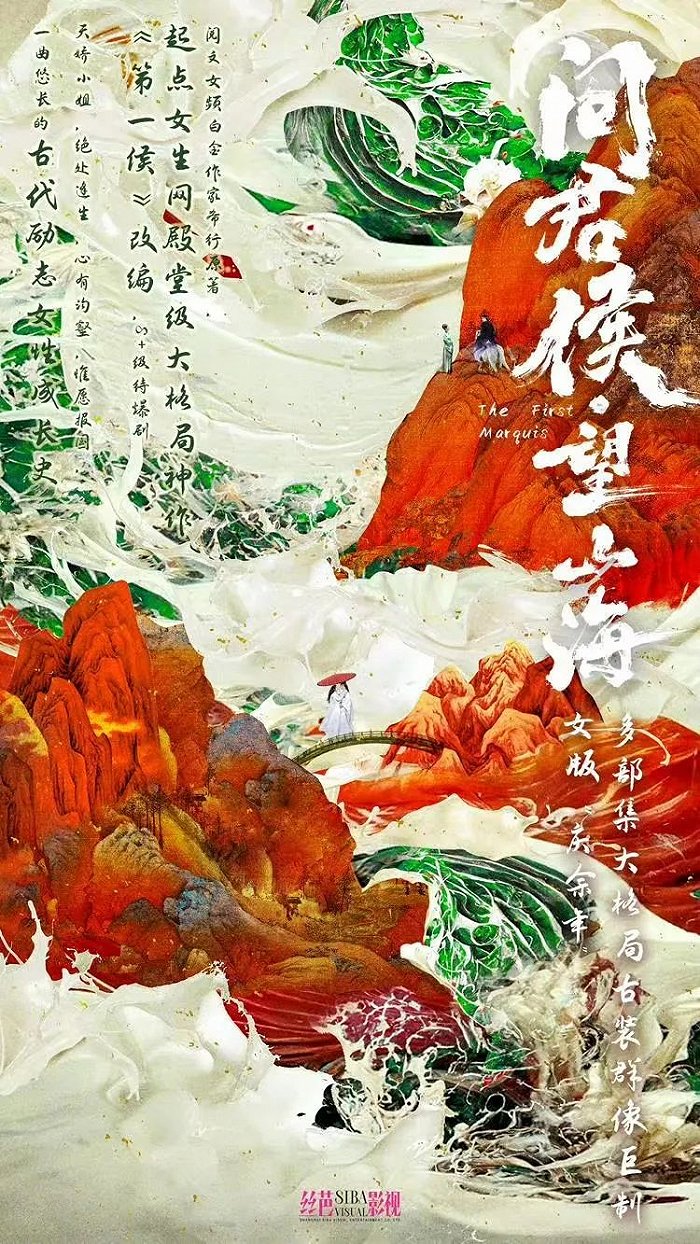

近期剛推出新書《洛九針》的作家希行,向來擅長寫醫藥題材,她在《重生之藥香》中以女主顧十八娘的個人抗爭為主線,刻畫了古代“藥師”職業體系,展現了中醫采藥、炮制藥、成藥的完整工序,一改刻板的“女醫”形象,彌補了市場空缺。同樣根據其作品《名門醫女》《問君侯》改編的影視劇《莫染》和《問君侯·望山海》出現在了優酷2023年度片單以及絲芭影視2022-2023年度片單中。

其次,網絡文學本身就是傳統文化精神與時代創新的結合體。在網文出海的實踐中,人們也發現越是民族的東西越受歡迎。許多海外讀者在閱讀仙俠修真類小說的過程中,也很有意愿去了解其中的佛道術語、古典哲學。

第三個層面則是把傳統文化元素放在現代文明的框架里進行再創造,讓傳統文化活起來。王祥表示,文化的生命力在于再生長,而網文在這方面做出了很大貢獻。

出自《2021中國網絡文學發展研究報告》

事實上,本次國風研討會是“恭王府博物館×閱文集團中華優秀傳統文化推廣三年計劃”的一部分。恭王府博物館副館長蘇寧熱情參與到討論當中,并大力肯定了網文連接傳統與現代的橋梁的作用,期待恭王府文化空間中的傳統技藝與民族文化在網文創作中呈現。

網文IP的文化價值受到權威文化機構和學者肯定,也會為未來的影視改編帶來更大的認可與保證。

網文開發,找到正確姿勢了嗎?

在以往討論中,人們很容易將古偶亂象歸咎于IP泡沫。但平心而論,留有姓名的正面案例中,改編自古言IP的比重也相當高。

這些主要來自網文的古言IP的優勢到底是什么?

首先,網文是大眾創作、全民閱讀,并且采用線上連載的方式,能夠及時根據市場反饋進行調整,可以說時效性極強。不管是作者主動呼應社會熱點,還是潛移默化受到影響,結果都是一樣的,那就是網文會忠實反映出時下文娛消費者的所思所想、所愛所求,區別只在反映方式與程度輕重。

其次,網文是商業化寫作,從連載之日起就直面市場,由用戶以閱讀時長或付費打賞等方式進行投票。能夠在海量同類型作品中突出重圍、登上榜單前列的作品,故事、創意必有可取之處。

時效性與好創意對于影視項目的重要性其實不亞于所謂IP自帶的觀眾基礎。然而,早年IP改編還在探索當中,操作相對粗糙,這兩點常常得不到重視,平白損耗IP的魅力與價值。

比如,買IP不看故事或改編難易程度,只看數據是否亮眼、能不能打情懷牌,熱衷于選擇年頭久的大IP。

可網文作為通俗文學,不一定越老越香。再加上國劇開發流程長,先審后播變數大,許多在連載時引領潮流的小說,在改編劇出來時已經有其他劇搶跑,或者與當下觀眾的口味截然不同,到頭來只有演員粉絲忍痛買單、違心造勢。

另外,古偶在IP潮到來之前就積累了豐富的創制經驗,在IP潮到來后也有無數由大數據認證的爆款可供“抄作業”。片方很容易在控制風險的考慮下做出相對保守的選擇,不敢或不能保留網文IP的個性化特征,以至于改到最后都模糊雷同、人物魅力大打折扣。

老牌古偶工廠走下坡路的一個重要原因就是路徑依賴

不過這幾年,隨著平臺開始主導進行工業化影視生產體系的搭建,這些問題已經有所改善,好作品錯過誕生時的審美流行與社會思潮、淪為遺憾的情況會越來越少。一個很有代表性的案例就是《贅婿》。

在騰訊影業、新麗傳媒、閱文影視的強勢牽引下,該劇突破了古裝劇周期漫長的既定印象,實現了在制作層面的高度工業化集成——該劇于2020年6月官宣開機,10月殺青,2021年2月便開播,速度驚人。劇集本身表現亮眼,并對依然在連載中的原著小說形成反哺,日均閱讀人數一度翻了17倍。

網絡文學走過二十余年,走向了國內的主流獎項與國外的平臺與經典文化機構如博物館藏,也成功走向了文娛產業各個下游領域,影響力有目共睹。在這個過程中,它的橋梁作用愈發明顯,既是不同階層用戶對話的橋梁,也是文化對內對外傳播的橋梁,它可以是連接傳統與現代的橋梁,當然也可以成為精英主義的影視圈讀懂大眾的橋梁。

相信未來在片方與平臺形成共識、通力合作的情況下,新一批古言IP得到合理開發與高效排播的可能性還會繼續提升,其中的文化性與新價值能夠得到充分釋放,成為古偶升級的強力助推。