記者 | 尹清露

編輯 | 黃月

流亡意味著什么?是再也回不去的家園,還是踏上新土地的迷茫和困頓?

阿卜杜勒阿扎克·古爾納是2021年諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主,出生于東非桑給巴爾,上世紀(jì)60年代移居英國(guó),流放和難民是他重要的文學(xué)源泉和主題。他的作品一半書(shū)寫(xiě)了東非的殖民地時(shí)代,一半以移民英國(guó)后的經(jīng)歷為主題;一部分用來(lái)追溯“來(lái)世”,另一部分用來(lái)展望“余生”。

古爾納在諾獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)感言中提到,移居英國(guó)以后,他開(kāi)始意識(shí)到,作為逃亡者,殖民主義在他身上留下的影響:“我漸漸認(rèn)清了有一些東西是我需要說(shuō)的,有一些悔恨和憤懣是我需要挖掘和推敲的。” 但是假以時(shí)日,他發(fā)現(xiàn)了另一件令人深感不安的事情——“學(xué)者和作家們正在用一種單一的解放和進(jìn)步敘事來(lái)觀察他們,以適應(yīng)當(dāng)下的真理。”于是,古爾納決定自己去寫(xiě)那些充滿迫害和殘忍的回憶。

上海譯文出版社在今年引進(jìn)了古爾納的五本著作,第一次將其完整引入中文讀者視野。在日前的新書(shū)發(fā)布會(huì)上,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所所長(zhǎng)陸建德、作家徐則臣、中國(guó)作家協(xié)會(huì)書(shū)記處書(shū)記邱華棟圍繞著“離散的人,尋著故事回家”這一主題展開(kāi)了討論。

對(duì)于中文世界甚至全世界的讀者來(lái)說(shuō),古爾納或許都算不上一個(gè)熟悉的名字,不僅捧得諾獎(jiǎng)稍顯意外,他耕耘的后殖民題材也與我們較為疏遠(yuǎn)。但是譯文文學(xué)室主任馮濤卻認(rèn)為,古爾納是“最熟悉的陌生人”,在大城市里漂泊是現(xiàn)代人的共同經(jīng)驗(yàn),在這個(gè)意義上,我們都是古爾納筆下的離散者,找尋著已不存在的往日故鄉(xiāng)。

在今天,一個(gè)不夠復(fù)雜的作家可能是有問(wèn)題的

難民一定是刻板印象中飽經(jīng)風(fēng)霜、令人同情的樣子嗎?陸建德并不這樣認(rèn)為。和2017年的諾獎(jiǎng)得主石黑一雄相似,古爾納在書(shū)寫(xiě)記憶的過(guò)程中不斷重塑自己,讀者要自行判斷哪些敘述可靠或不可靠。他提到了小說(shuō)《海邊》中從桑給巴爾來(lái)到英國(guó)的政治難民,“我們假定這位敘述者會(huì)贏得我們的尊敬和同情,進(jìn)入這個(gè)故事中,會(huì)發(fā)現(xiàn)完全不是這樣。”

在《海邊》中,難民奧馬爾并不是傳統(tǒng)意義上殖民統(tǒng)治的受害者,他無(wú)意中也”迫害”過(guò)其他家族的人,故鄉(xiāng)不再意味著歸屬感,而布滿恩怨情仇。陸建德認(rèn)為古爾納的手法非常老練,他讓我們看到每個(gè)人背后的歷史包袱,并且始終和敘述者保持距離。

徐則臣同意這一看法,他說(shuō),“在今天,一個(gè)不夠復(fù)雜的作家可能是有問(wèn)題的。”——畢竟今天的世界就是復(fù)雜的。他認(rèn)為好作家必須同時(shí)擁有兩種能力,一種是單純、尖銳、陡峭的,另一種是開(kāi)闊、駁雜的——兩者古爾納都具備。

[英] 阿卜杜勒拉扎克·古爾納 著 黃協(xié)安 譯

上海譯文出版社 2022-9

在徐則臣看來(lái),古爾納的寫(xiě)作縫合了不同地域之間的文化,這正是諾獎(jiǎng)?lì)C給其的重要原因。他以小說(shuō)《天堂》為例,認(rèn)為即使是這個(gè)故事主線非常單純的小說(shuō),信息量也是極大的,小說(shuō)中的領(lǐng)隊(duì)和小老板都擁有第一世界跟第三世界之間的比較視野。“過(guò)去我們以為,民族的就是世界的,所以會(huì)局限于寫(xiě)地域性的東西,但古爾納的地域性是經(jīng)過(guò)西方洗禮的,當(dāng)他重返坦桑尼亞或者桑給巴爾,就會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)烈的故事張力。”

古爾納拒絕“后殖民作家”的稱謂,拒絕刻板印象,他不制造聳人聽(tīng)聞的情節(jié),而是保留了故事中的交叉復(fù)調(diào)。徐則臣看到,這也讓閱讀古爾納的感受變得非常平靜、祥和。“有點(diǎn)像是看《圣經(jīng)》或是《古蘭經(jīng)》,雖然情節(jié)非常有戲劇性,但是你讀不出特別激烈、偏執(zhí)的東西。”在他眼中,同樣是多元背景出身,諾獎(jiǎng)作家奈保爾則更加“野性和重口味”,而古爾納是一個(gè)“身穿休閑西裝、溫文爾雅的學(xué)院派”。其他出身偏僻、擁有個(gè)體化資源的作家可能會(huì)不自覺(jué)地產(chǎn)生一種獵奇式的描述,但是古爾納卻選擇后撤一步,把書(shū)寫(xiě)的調(diào)子壓得很低。

這種“后撤一步”的姿態(tài),也與古爾納選擇用英語(yǔ)寫(xiě)作有關(guān)。陸建德指出,古爾納是阿拉伯人長(zhǎng)相,母語(yǔ)是斯瓦西里語(yǔ),但他從小就開(kāi)始學(xué)習(xí)殖民宗主國(guó)的語(yǔ)言,即英語(yǔ),他引用的詩(shī)歌也是勞倫斯的詩(shī)歌。陸建德提出了自己的疑惑——寫(xiě)出這么好的英文,這到底是豐富了你還是奴化了你?

徐則臣認(rèn)為,有些非洲作家對(duì)英語(yǔ)寫(xiě)作有一種排斥心理,或者存在“用英語(yǔ)寫(xiě)作來(lái)反對(duì)英語(yǔ)霸權(quán)”的立場(chǎng),但“古爾納已經(jīng)從二元對(duì)立的狀態(tài)中脫身出來(lái),他明白,雖然過(guò)去的確遭受過(guò)殖民,但是其中既有殖民者的問(wèn)題,也有被殖民者自身的問(wèn)題,他想要在兩個(gè)方向上、同時(shí)尋找問(wèn)題和答案”,徐則臣說(shuō)。

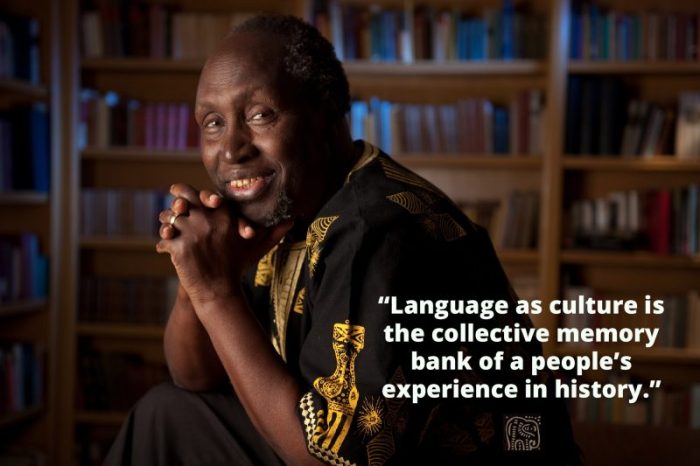

陸建德提到,另一名有力的諾獎(jiǎng)競(jìng)爭(zhēng)者肯尼亞作家恩古吉·瓦·提安哥,和古爾納有著截然相反的語(yǔ)言觀。恩古吉本來(lái)也是用英文寫(xiě)作,在上世紀(jì)70、80年代,為了反思后殖民問(wèn)題,他回歸使用部落語(yǔ)言寫(xiě)作。他認(rèn)為,這種嘗試肯定不會(huì)很成功,因?yàn)榛氐讲柯湟馕吨F(xiàn)代國(guó)家的分崩離析,而“殖民者留下的語(yǔ)言反而起到一個(gè)縫合的作用,讓國(guó)家有一個(gè)新的共同的文化工具”。陸建德表示:“我希望非洲作家不要再寫(xiě)部落了,還是需要有新的想象,跟現(xiàn)代的社會(huì)有更緊密的聯(lián)系。”

冷門作家?諾獎(jiǎng)就像打向黑暗的一束光

恩古吉更加熱門,諾獎(jiǎng)為什么選擇了古爾納?

徐則臣認(rèn)為,諾獎(jiǎng)的意義就在于“通過(guò)授予一個(gè)作家獎(jiǎng)項(xiàng),來(lái)讓我們想象中的世界變得更加完整”。如此看來(lái),古爾納是很合適的選擇。馮濤同樣表示,我們對(duì)東非的歷史知識(shí)非常有限,但它其實(shí)是一個(gè)多文化混雜的地域,歷史上相繼被德國(guó)和英國(guó)殖民,我們正是通過(guò)古爾納的作品才逐漸了解到其歷史文化。在《天堂》和《來(lái)世》兩本作品中,古爾納就寫(xiě)到了德國(guó)殖民和英國(guó)殖民的正面戰(zhàn)爭(zhēng),追溯前生,想要搞清楚自己的民族到底遭受了什么。

[英] 阿卜杜勒拉扎克·古爾納 著 劉國(guó)枝 譯

上海譯文出版社 2022-9

邱華棟提醒我們,二十年來(lái),諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)出過(guò)許多冷門作家,像是2002年的匈牙利作家凱爾泰斯·伊姆雷,或者2004年的奧地利女作家埃爾夫麗德·耶利內(nèi)克,她得知獲獎(jiǎng)時(shí)驚訝極了,但當(dāng)我們看到以她的小說(shuō)改編的電影《鋼琴教師》,便不禁折服于對(duì)人類內(nèi)在張力的探索。同樣,對(duì)中國(guó)讀者來(lái)說(shuō),古爾納也是一塊陌生的然而充滿吸引力的文學(xué)大陸。

馮濤把諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)比作“一束光”:“黑暗中很多人在跳舞,突然有一束光打過(guò)去聚焦在他身上,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)他跳的真棒,實(shí)際上他跳的本來(lái)就很棒。”邱華棟說(shuō),古爾納讓我們看到了文學(xué)中不曾被看到的、被忽視的東西,“在空間上,他把非洲和歐洲大陸之間的裂縫進(jìn)行彌合;在時(shí)間上,他對(duì)記憶進(jìn)行了修補(bǔ)和重建,甚至寫(xiě)得更加絢爛和深邃。”

那么,除了陌生和新奇帶來(lái)的吸引力,古爾納作品中的普世價(jià)值何在?作為出版方,馮濤也擔(dān)心過(guò)“殖民主義”的標(biāo)簽會(huì)嚇退不少讀者,但他認(rèn)為我們完全可以結(jié)合自己的生存境遇去理解古爾納。

“北上廣也是移民城市,我們?cè)谶@樣的境遇里會(huì)產(chǎn)生心理的不平衡和困惑,需要去尋找一些精神慰藉。越是感覺(jué)跟這個(gè)地方格格不入,越說(shuō)明你是有真正追求的讀者,那么,你就越會(huì)在古爾納的作品中收獲真正的同理心和同情感。”

徐則臣從“鄉(xiāng)愁”的角度出發(fā),認(rèn)為鄉(xiāng)愁并不意味著家鄉(xiāng)就一定好,我們一定要回去。雖然人的基本情感不可避免,但沒(méi)有一種情感是完全排他性的。古爾納提供的就是這種寬闊的二元論:“好的東西未必全好,壞的也未必全壞。”不能拿鄉(xiāng)愁來(lái)綁架一切,也不能拿現(xiàn)在的奮斗工作來(lái)取代某些東西。

“蘇東坡說(shuō)‘此心安處是吾鄉(xiāng)’,但是現(xiàn)在這個(gè)心安的地方就是找不到,這恰恰是現(xiàn)代人的正常狀態(tài)。古爾納給我的啟發(fā)就是,不用非得有一個(gè)預(yù)設(shè),或者用文學(xué)去證明這個(gè)預(yù)設(shè),而是去兼顧不同層面的整體感,這才是一個(gè)整體性的、全球化時(shí)代的作家需要做的。”