記者 | 林子人

編輯 | 黃月

官方迪士尼粉絲大會D23 Expo日前在美國加州安納海姆舉行,大會公布了迪士尼真人電影《小美人魚》將于2023年5月登陸院線的消息,并釋出首支預告片。一分多鐘的短片從女主角愛麗兒的視角展示了生機勃勃的海底世界,并在結尾處揭示了由美國非裔歌手、演員Halle Bailey飾演的愛麗兒的扮相,以及由她演繹的《小美人魚》經典曲目《Part of Your World》。

界面文化(ID: Booksandfun)曾于2019年報道過《小美人魚》選角因為Bailey的膚色問題引發的“這不是我的愛麗兒”(#NotMyAriel)論戰;而今,當這位擁有高顴骨、棕色皮膚和棕色眼睛的演員真正以小美人魚的形象出現,部分觀眾對“小美人魚”的固有認知遭到直接挑戰。在中文互聯網內,嫌棄真人版《小美人魚》女主角“樣貌丑陋”的評論聲量不小,小紅書上涌現出了一批帖子,將愛麗兒修圖為更接近白人的模樣,以“還原心中的小美人魚”。

真人版《小美人魚》導演Rob Marshall在接受媒體采訪時解釋過選擇由Bailey飾演愛麗兒的原因——僅僅只是因為她的表現太棒了。Bailey在試鏡時演唱的《Part of Your World》深深地打動了他,“當她唱完時,我不由地流淚了,因為她的演唱充滿深情,你立刻就知道她有能力展現愛麗兒的激情、靈魂、快樂與心靈。”Marshall為D23 Expo的現場觀眾播放了一段非公開視頻,展示了Bailey在片中演唱此歌曲的完整片段。據Variety報道,現場陷入一片安靜,一些觀眾很明顯地被這段扣人心弦的表演打動了,一位觀眾脫口而出“她太棒了”,另一位觀眾說“我雞皮疙瘩起來了”。

但她的才華似乎不足以說服那些堅持某種“原著原教旨主義”的觀眾。如《小美人魚》以及近年來許多其他影視作品所展現的,美國娛樂工業正在向多元包容的方向發展,但對一些非西方觀眾來說,這種多元化策略不僅沒能投其所好,反而因其沖擊了他們對全球經濟文化固有秩序的認知而呈現出某種冒犯性,這兩者之間的不和諧及其深層原因值得深入分析。

好萊塢的改變與生意經

真人版《小美人魚》的卡司多元化,其實不僅體現在Bailey一人身上。螃蟹塞巴斯蒂安將由曾在音樂劇《漢密爾頓》中大放異彩的Daveed Diggs配音,他的父親是非裔美國人,母親是猶太人;海鷗史考托將由亞裔美國女演員Awkwafina配音;非裔英國女演員Noma Dumezweni將出演一個全新原創角色;印度裔英國女演員、Netflix熱門劇集《布里奇頓》女星Simone Ashley也將在該片中有戲份。

當然,由非裔女演員飾演小美人魚吸引了絕大多數的注意力。一位YouTube網友留言稱,《小美人魚》曾是她小時候非常喜歡的動畫電影,但在和朋友們玩扮演游戲時,她沒法扮演愛麗兒,因為朋友都覺得“沒有哪位公主是黑人”——這恐怕是看好萊塢電影長大的人幾乎共同抱有的一種刻板印象。誰才是默認的主角呢?是白人。

英國作家、記者卡羅琳·克里亞多·佩雷斯(Caroline Criado Perez)在《看不見的女性》一書中提出,深深滲透進我們思維的,“不加說明就是男性”的思維定式以及以男性為主導的文化與性別數據缺口互為因果,而女性在社會生活中的能見度提升給部分男性帶來了威脅感,并引發了他們的強烈反應。佩雷斯認為這種威脅感源自恐懼,恐懼由性別數據缺口引發。我們也不妨將這一理論應用于種族維度,來解釋對真人版《小美人魚》的負面評價——正是因為流行文化(特別是影視作品)中存在種族數據缺口,才引發了人們的恐懼和威脅感。

在黑人缺乏代表性的社會中,即使公開的種族歧視已不再能被容忍,隱形偏見也將持續存在。這部分是人腦運作機制使然——美國兩院院士、斯坦福大學心理學教授珍妮弗·埃伯哈特(Jennifer Eberhardt)指出,近五十年來,科學家通過各種實驗發現“異族效應”(other-face effect)廣泛存在于世界各國的不同種族群體中。具體而言,它指的是人們更擅長識別自己種族的面孔,而在識別其他種族的面孔時則常常會有問題。然而研究者同時發現,種族不是先天性的、難以撼動的分界線,比如被不同種族的父母收養的兒童就不會表現出典型的異族效應。

也就是說,增加對不同種族人群面孔特點的熟悉程度,能有效抵消異族效應,然而迄今為止,至少在影視作品中,少數族裔的代表性不足使得許多人難以抵御異族效應的影響,對針對少數族裔的刻板印象也起到了推波助瀾的作用。埃伯哈特援引美國記者沃爾特·李普曼在《公眾輿論》(Public Opinion)中提出的觀點指出,刻板印象是人腦應對復雜世界時的簡單化策略,它往往依賴“我們”和“他們”的概念,并受到文化、政治和經濟力量的驅使,以保護、維持現狀。刻板印象是構成隱形偏見的基石。

在大眾媒體領域,有研究發現,人們并不習慣看到黑人在電視節目中扮演強大、積極的角色:白人演員對此類角色的反應往往會比對其他白人演員更負面,這種偏見通過微妙的、非語言的行為表現出來,如瞇眼、輕微的鬼臉、身體的微小移動等,且這些反應會讓觀眾表現出更多的偏見。研究者選擇了包括《犯罪現場調查》《實習醫生格蕾》在內的十一個流行電視節目,黑人演員在其中扮演了醫生、警察、科學家等正面角色。研究者向沒看過這些節目的研究參與者展示了十秒鐘的無聲視頻片段,視頻中原本是不同的白人和黑人角色在對話,但有些角色被剪掉了。參與者被要求在觀看視頻后對被剪掉角色的喜好程度,以及視頻中白人角色對待這些被剪掉角色的積極程度進行評估。結果顯示,那些被剪掉的黑人角色明顯沒有白人角色那么受歡迎以及被積極對待。

對當下的好萊塢來說,擁抱多元當然受道德進步、推進平等這一政治議程的影響——近年來,隨著反性騷擾運動和“黑人的命也是命”運動(Black Lives Matter)奏響繼1960年代民權運動之后呼吁平等公民權利最強音,在多元性方面長期表現不佳的好萊塢面臨越來越大的壓力——但商業利益恐怕是比“政治正確”強得多的一個驅動力。美國經濟學家泰勒·考恩(Tyler Cowen)指出,好萊塢之所以能“統治世界”,是因為它志在全球市場,鑒于全球消費者很少有意見一致之處,爭取普世性,即拍攝反映人類的一般特征和普遍性價值取向的作品,就非常重要:

“商業化迫使美國將‘能賣到全世界’的東西作為自己民族文化的一部分,美國人已經將他們的國際勝利與多元種族作為民族自我形象的一部分。通過這么做,為了成功贏得全球市場,美國人在部分程度上拋棄了他們的排他主義性格。”

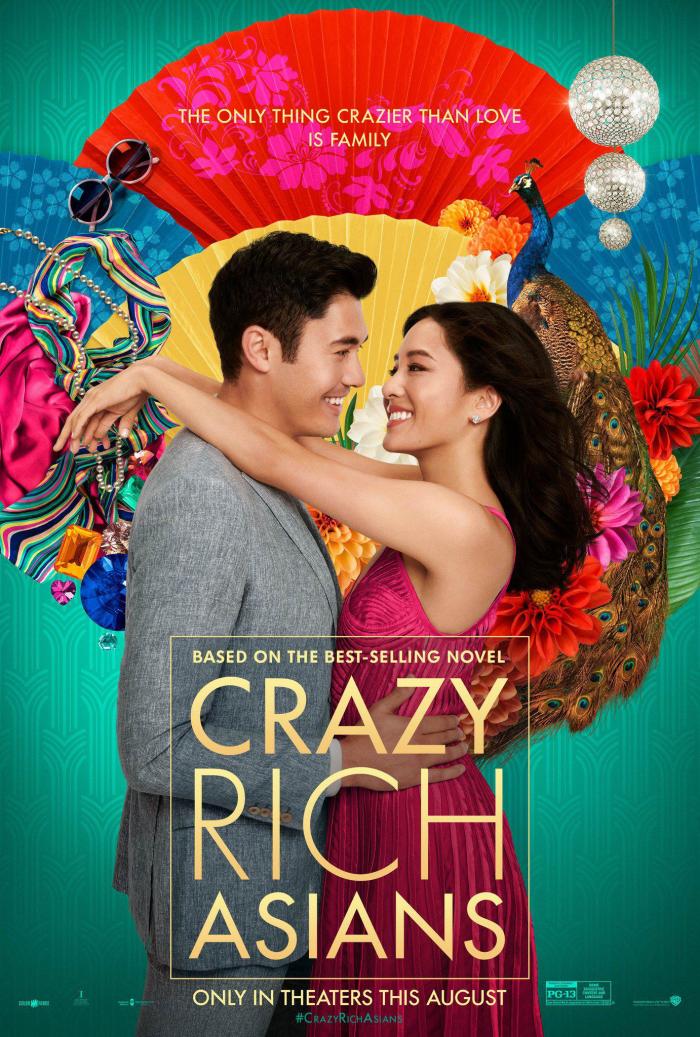

麥肯錫于2021年發布的一份報告顯示,由于忽視電影電視行業中泛濫的系統性種族不公問題,好萊塢每年損失100億美元。這一巨大的損失反過來意味著巨大的商機。加州大學洛杉磯分校年度《好萊塢多元性報告》(Hollywood Diversity Report)研究負責人Ana-Christina Ramon指出,擁有更多元卡司的電影其實票房表現更好,在2021年票房收入前十的院線電影中,有八部的超過30%卡司為少數族裔,少數族裔占比低于11%的電影則往往是票房表現最差的電影。一個格外有說服力的例子是2018年的熱門電影《摘金奇緣》(Crazy Rich Asians)——這部全亞裔卡司的電影是過去十年來票房收入最高的浪漫喜劇電影(全球票房2.385億美元)。

在注意到這些數據后,好萊塢正在采取行動彌補弱勢群體的“數據缺口”。2020年9月,美國電影藝術與科學學院宣布將為2024年第96屆奧斯卡金像獎最佳影片參評電影設置代表性與包容度標準(representation and inclusion standards),有資格參與奧斯卡最佳影片獎角逐的影片必須滿足以下三個條件中的一個:擁有至少一位種族或民族代表性不足的主演,30%以上的第二主角和配角來自至少兩個代表性不足的群體(包括女性、少數族裔、性少數群體或殘疾人),故事線、主題或敘事圍繞一個代表性不足的群體展開。與此同時,美國電影藝術與科學學院也對參評電影的幕后創意領導和制作團隊、營銷以及職業發展機會提出了多元性要求。

“我們必須放大光圈,以反映多元的全球人口——(多元性)不僅體現在電影制作中,也體現在與這些電影產生聯結的觀眾中。學院致力于將這一愿景變為現實,我們相信這些包容性標準將為我們的行業帶來長久的、必不可少的改變。”電影藝術與科學學院主席David Rubin和CEO Dawn Hudson在聲明中稱。在奧斯卡敦促電影制片公司擁抱多元性的同時,電影制片公司也越來越意識到擁抱多元性的潛在經濟效益,正如華納媒體首席包容官Christy Haubegger所說,“多元性不是我們要做的善事,而是我們贏得市場的籌碼,特別是在一個全球市場中。我們需要直接面向和吸引全球各地的消費者。”

問題是美丑,不是種族?

對《小美人魚》選角不滿的觀眾的常見批評之一是:黑人為什么要來演一個不屬于他們的故事?這個觀點其實經不起推敲——如果一位文藝創作者只能講述和演繹屬于本種族或本民族的故事,那么所有的戲劇本土化和文化借鑒都將失去合法性,最嚴苛的知識產權法律都未如此限制創作邊界,恰恰是活躍的跨文化交流為我們帶來了更有創意和突破性的文化產品。比如由波多黎各裔演員、作曲家林-曼努爾·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)創作和主演的音樂劇《漢密爾頓》,啟用少數族裔演員扮演美國國父,更重要的是,它用說唱這種源自黑人文化的表演形式“全程高能”地講述了亞歷山大·漢密爾頓的故事。

值得注意的是,白人很少面對同等嚴厲的質疑。身為文化產品的生產和消費主體,他們長久以來享有高度的創作和消費自由,如“全球巡游”般自在地汲取異國文化元素融入自己的敘事,或者直接挪用、取代其他族裔的故事和角色。再次以《摘金奇緣》為例,該片原著作者凱文·關(Kevin Kwan)為了確保自己對選角有充足話語權,僅用一美元的價格將小說賣給電影制片公司。關在接受《好萊塢報道》雜志采訪時透露,曾有人強烈建議他,如果要讓電影更賣座,他應該把女主角從亞裔改為白人,一位制片人對他說過,“沒有一個白人角色真的太遺憾了。”而事實證明,他的堅持是正確的。

另一種對于《小美人魚》的不滿表現為,Bailey出演小美人魚不合適,是美丑問題,不是種族問題。在中文語境內,這一觀點還牽涉一種主張,即中國在歷史上從未像歐美國家那樣侵略其他國家、奴役其他種族或實施種族屠殺,因此中國人沒有“種族歧視”的原罪,也無需背負道德包袱。沒有實施系統性的種族歧視政策,并不意味著未受種族主義影響,種族主義——即使程度輕微——實際上也在潛移默化地形塑我們對自我與他人、審美與價值取向,以及道德判斷的看法。

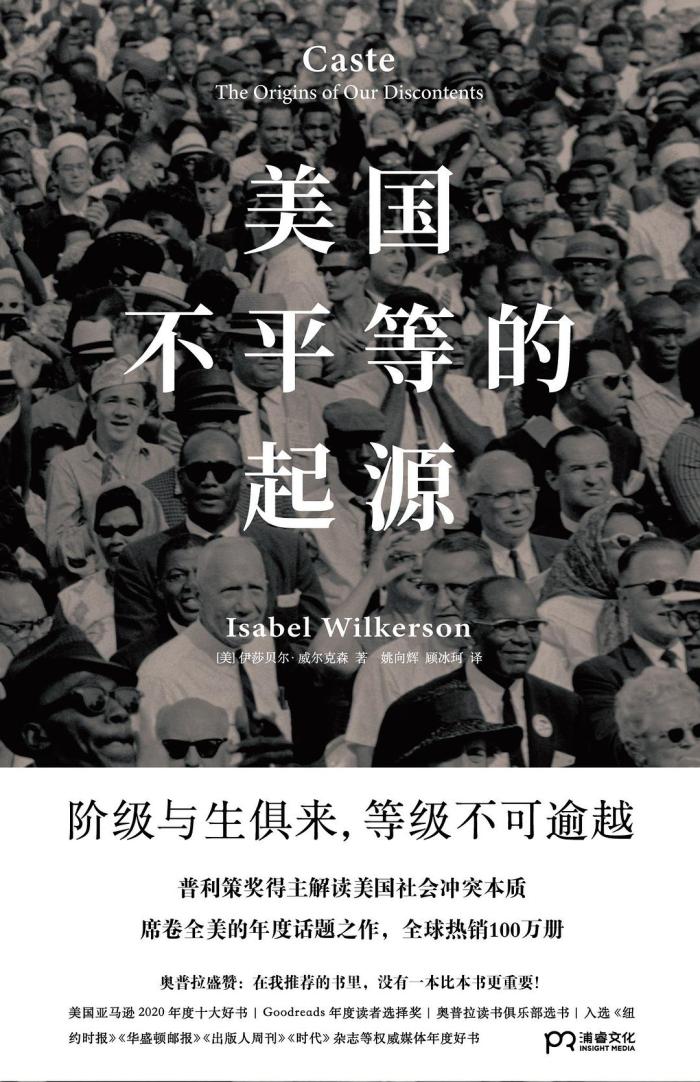

基于膚色對人類價值進行排序,在普利策新聞獎得主、《美國不平等的起源》作者伊莎貝爾·威爾克森(Isabel Wilkerson)看來,種族主義的本質是一種種姓制度——“根據先祖和某些往往無法改變的特征,規定一個群體生而優越,其他群體天生劣等。”在美國,種族-種姓制度始于殖民時期的弗吉尼亞,殖民地法律將歐洲工人和非洲工人區隔和等級化,從1619年到1865年,一種極端形式的奴隸制將非洲人逐出“人類”的行列,世代受到奴役。直至今日,這一種姓制度依然如幽靈般盤旋在美國社會中,“根據一個人受到承認的階層或在等級結構中所處的位置,決定是否給予其尊重、地位、榮譽、關注、特權和資源以及此人是否值得信任和關懷。”

[美] 伊莎貝爾·威爾克森 著 姚向輝 譯

浦睿文化·湖南文藝出版社 2021年

威爾克森提醒我們注意,雖然白人和黑人在種族光譜的兩端,位于光譜其他位置的群體絕非可以置身事外。恰恰相反,為了提升自身地位、被主流社會接受,或僅僅為了在等級制度中生存下去,邊緣化群體往往屈從于種姓制度,將對最低種姓(黑人)的敵意當作“成為美國人”的投名狀:

“奴隸制在白人和黑人之間形成了人為的鴻溝,迫使亞裔、拉丁裔和原住民這些中間種姓與非洲裔新移民不得不在起初只是兩級的等級制度中尋找定位:新來者學會了爭取支配種姓的好感,與沉到底層的人保持距離。”

2006年出版的族裔關系專著《到社區去》(There Goes the Neighborhood)指出,白人和拉丁裔對非裔美國人的看法非常相似,例如,剛到芝加哥的墨西哥移民很快就將黑人視為愛偷懶且容易犯罪的人。另一項關于洛杉磯的研究發現,新到的亞裔和拉丁裔移民盡管也與白人有著復雜關系,但很快就界定了自己“非黑人”的身份,向往住進以白人為主的社區,并且和白人一樣,覺得哪怕只有少量的黑人存在,也說明某個社區存在麻煩或正在衰落。

從全球范圍來看,種族主義也是西方殖民帝國主義留下的最負面的思想遺產之一。在“新世界”的形成過程中,歐洲人變成了白人,非洲人變成了黑人,其他人被歸為黃種人、紅種人和棕種人。在這個白人占據頂端的全球性人類階梯上,高種姓者成為了衡量其他所有種姓智力和美貌的標準,根據其他種姓與高種姓者的生理特征接近程度,排列其他種姓的價值次序。黑人被認為位于全球性人類階梯的底端,被其他種姓排斥和忌憚。埃伯哈特發現,全球各地都存在黑人與猿類之間的聯想,而被比作動物往往意味著污名化和失去社會地位。在她看來,沒有哪個地方能免于受到“黑人是劣等民族”這種論述的荼毒。更糟糕的是,近幾十年來心理學研究發現經濟焦慮會加劇種族沖突。美國心理學家基思·佩恩(Keith Payne)指出,收入不平等程度更高的國家/地區會更重視地位和等級,因此理所當然會有更高程度的種族偏見。一項關于警察開槍的跨國分析發現,整體而言一個手無寸鐵的黑人男子遭到槍擊的概率是同等處境的白人男子的3.5倍,但在收入不平等程度高的國家中,這個概率的倍數會上升。

荷蘭中國史學家馮客(Frank Dik?tter)在《近代中國之種族觀念》(The Discourse of Race in Modern China)一書中探究了種族觀念是如何在近代中國形成的。馮客認為,種族觀念在中國是一個依賴科學話語發展出來的現代發明,在歐洲種族理論于19世紀末被引進中國之前,中國人并無“白人”或“黑人”的觀念。但應該承認的是,一些本土文化、社會和政治傳統的確能與歐洲種族理論產生共鳴,比如中國給黃色賦予的象征性意義,對深色皮膚的負面觀感,以及對父系社會血統傳承的強調。馮客指出,清末改革者是率先運用歐洲進化和種族理論的群體,這些理論非常契合其“救亡圖存”的民族主義目標——世界被他們設想為一個不同“種族”為了生存彼此競爭的場域。清末改革者對種族優劣的理解往往也呼應了歐洲人的種族排序,且因為種族觀念自出現伊始就與科學話語綁定,它在中國更容易被當作一種事實而非社會建構。此類種族觀念一定程度上依然存在于當代中國的思想潛流之中。

[英] 馮客 著 楊立華 譯

江蘇人民出版社 1999年

在當代語境中,華人在全球流行文化中的存在感不如黑人高,是否喚起了部分華人觀眾的對抗情緒,值得思考。這其實是一種歷史的諷刺:威爾克森指出,種姓制度公開鼓勵被奴役的群體用表演取悅支配種姓,后來,非裔美國人把被迫扮演的娛樂性角色和因此獲得的才能,轉化為了在娛樂業和美國文化中與其人數不符的突出地位。以歐美流行音樂為例,在爵士、搖滾、迪斯科、說唱、科技舞曲等具有全球影響力的音樂風格的創新上,黑人和黑人音樂均扮演了至關重要的角色。值得一提的是,Bailey在出演《小美人魚》之前,就是一位童星出道、聲名鵲起的R&B歌手。

雖然同為少數族裔,亞裔和非裔在好萊塢都面臨代表性不足的問題,但亞裔演員整體獲得的關注和資源更為有限。南加州大學的一份報告顯示,在2007-2019年的1300部熱門好萊塢電影中,只有3.4%(即44部)擁有一位亞裔主演或聯合主演,其中14部歸于同一個人:“巨石”強森。該報告發現,39%的電影完全沒有亞裔和太平洋島民演員,整體而言低于6%有臺詞的角色屬于他們。許多原本設定為亞裔的電影角色最后被白人演員獲得,如《奇異博士》中的蒂爾達·斯文頓和《攻殼機動隊》中的斯嘉麗·約翰遜。

種種因素使然,當下的中國觀眾處于一種特殊的文化焦慮之中:在民族自信迅速提升的同時,人們依然就如何進行文化輸出、讓本土故事被全球市場所關注和接受的問題爭論不休;一方面承認好萊塢依然在推出不容忽視的一流文化產品,一方面又對好萊塢主導的議程設置心存疑慮;至于那些確實由亞裔(特別是海外華人)創作和演繹的作品,又因為文化、社會語境差異而造成與中國觀眾的隔閡和距離感。或許這種焦慮,以及某種秘而不宣的受挫自尊心,是部分人對由黑人主演一部大制作迪士尼電影異常敏感的根本原因。

參考資料:

【美】托馬斯·薩格魯.《甚至還未過去》.廣西師范大學出版社.2022.

【英】卡羅琳·克里亞多·佩雷斯.《看不見的女性》.新星出版社.2022.

【日】毛利嘉孝.《流行音樂與資本主義》.上海社會科學院出版社.2022.

【美】伊莎貝爾·威爾克森.《美國不平等的起源》.湖南文藝出版社.2021.

【美】珍妮弗·埃伯哈特.《偏見》.北京聯合出版公司.2021.

【美】基思·佩恩.《斷裂的階梯:不平等如何影響你的人生》.中信出版集團.2019.

【美】泰勒·考恩.《創造性破壞:全球化與文化多樣性》.浙江大學出版社.2017.

Dik?tter, Frank. The Discourse of Race in Modern China. Expanded 2nd ed., Oxford University Press, 2015.

“Here’s the Cast of Disney’s Live-Action ‘Little Mermaid’ Remake and Who They’re Playing,” Insider, September 13, 2022.

https://www.insider.com/disney-the-little-mermaid-live-action-stars-characters

“‘The Little Mermaid’ First Look: Halle Bailey Debuts Her Version of ‘Part of Your World’ to an Enchanted D23 Crowd,” Variety, September 9, 2022.

https://variety.com/2022/film/news/the-little-mermaid-first-look-halle-bailey-disney-1235355847/

“The New Little Mermaid: How Halle Bailey Found Her Voice and Defied Haters by Creating Her Own Ariel,” Variety.

“Is Asian Representation in Hollywood Finally Changing?” Newsy, May 12, 2022.

https://www.newsy.com/stories/is-asian-representation-in-hollywood-finally-changing/

“Here’s Where Hollywood’s Efforts to Improve Diversity Really Stand in 2022,” CNBC, March 24, 2022.

"Hollywood Loses $10 Billion a Year Due to Lack of Diversity, Study Finds,” The New York Times, March 11, 2021.

https://www.nytimes.com/2021/03/11/movies/hollywood-black-representation.html

“Academy Establishes Representation and Inclusion Standards for Oscars Eligibility,” Oscars, September 8, 2020.