記者 | 尹清露 林子人

編輯 | 林子人

【上海】

張子飄:月震

展覽時(shí)間:2022年9月3日-10月16日

展覽地點(diǎn):龍美術(shù)館(西岸館)

門票:220元(通票)

在全球各地,月亮都有著強(qiáng)烈的女性隱喻,且長(zhǎng)久以來(lái)也與動(dòng)蕩的心理狀態(tài)相關(guān)聯(lián)。看似平靜的月亮表象之下,時(shí)常發(fā)生著一種相對(duì)溫和、不易覺(jué)察但持續(xù)的地震類型——月震。在張子飄的國(guó)內(nèi)首個(gè)美術(shù)館個(gè)展項(xiàng)目中,“月震”這一展覽標(biāo)題暗示著當(dāng)代人復(fù)雜的精神狀況、女性的豐富情感,以及繪畫本體與人之深層意識(shí)的關(guān)聯(lián):那些平靜之下的絕望、欲望與希望并存的心理時(shí)刻、壓抑與釋放爭(zhēng)斗的張力瞬間。

張子飄,1993年出生于北京,2015年畢業(yè)于美國(guó)芝加哥藝術(shù)學(xué)院,現(xiàn)工作生活于北京。她的繪畫創(chuàng)作圍繞肉身、器官、自然事物展開(kāi)。通過(guò)描繪與傳統(tǒng)社會(huì)倫理框架不協(xié)調(diào)的內(nèi)容,她的繪畫流露著或直接或隱晦的性別意象,肉身在虛幻破滅前盡情地狂歡。在她充滿生命力的繪畫中,肉體仿若成為一道道流動(dòng)中的糜爛景觀,而自然之物卻被賦予躁動(dòng)不安的人性,投射出虛偽、真誠(chéng)、脆弱、堅(jiān)強(qiáng)等豐富而復(fù)雜的品格。通過(guò)探索作為身體性媒介的繪畫所指向的普遍性肉體與精神之關(guān)聯(lián),張子飄的創(chuàng)作試圖于身體政治的主題之下對(duì)現(xiàn)實(shí)進(jìn)行反思批判。

(同期展出的還有“南張北齊——張大千齊白石書畫藝術(shù)特展”、“涵墨鏤金——萬(wàn)亨屏畫展”、“袁運(yùn)生的歷程”、“詹妮弗·圭迪:滿月”、“中西夏之:時(shí)空韻律”。)

K11工藝臥游Voyage de Savoir-Faire

展覽時(shí)間:2022年9月9日-11月13日

展覽地點(diǎn):chi K11美術(shù)館

門票:98元

隨著大航海時(shí)代頻繁的航海活動(dòng)和東西方貿(mào)易往來(lái)的開(kāi)展,中國(guó)工藝品隨著茶葉、絲綢等商品一起傳到了歐洲,受到了西方人的追捧,描金黑漆器也逐漸成為歐洲皇室貴族鐘愛(ài)的中國(guó)工藝代表之一,為從13世紀(jì)晚期開(kāi)始就在歐洲出現(xiàn)的“中國(guó)風(fēng)”(chinoiserie)增添了一抹金光熠熠的色彩。法國(guó)最早通過(guò)荷蘭東印度公司購(gòu)入漆器。1663-1715年,法國(guó)王室從廣州大量采購(gòu)漆器,精美而價(jià)格高昂的描金家具很快成為歐洲上流社會(huì)的明星產(chǎn)品。在由商人、海員和傳教士推動(dòng)的貿(mào)易和文化交流網(wǎng)絡(luò)中,中法兩國(guó)的工藝、文化和科學(xué)也得到了進(jìn)一步的交流與發(fā)展——法國(guó)國(guó)王路易十四曾給康熙皇帝寫過(guò)信將之視為神交已久的朋友,康熙則在傳教士的指導(dǎo)下學(xué)習(xí)西洋數(shù)學(xué)、演奏古鋼琴。

K11首個(gè)沉浸式數(shù)字工藝文化展“K11工藝臥游Voyage de Savoir-Faire”以上述這段中法文化交流史為軸,展示黑漆描金這一傳統(tǒng)中國(guó)工藝的獨(dú)特魅力。展覽通過(guò)可交互的互動(dòng)裝置展示了17世紀(jì)末連接中法的國(guó)際貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)、兩國(guó)的文化交流情況,以及黑漆描金的制作步驟。同時(shí),展廳中展出多件黑漆描金古董珍品,從游戲盒、茶葉盒到梳妝臺(tái)、屏風(fēng)不一而足。另外,展覽還囊括了利用黑漆描金技術(shù)創(chuàng)作的兩件當(dāng)代藝術(shù)作品:翁紀(jì)軍的裝置作品《矗2018》和文森·漆的三聯(lián)幅《無(wú)題2013》。整個(gè)展覽兼顧知識(shí)性和娛樂(lè)性,可謂是一場(chǎng)視覺(jué)盛宴。

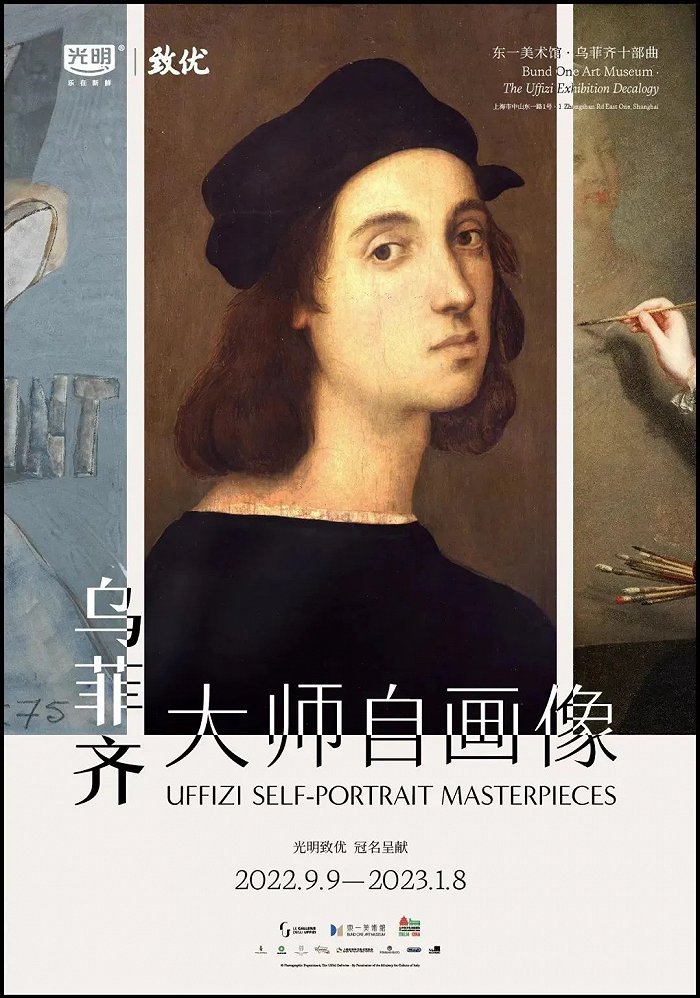

大師自畫像——意大利烏菲齊美術(shù)館館藏展

展覽時(shí)間:2022年9月9日-2023年1月8日

展覽地點(diǎn):中山東一路1號(hào)東一美術(shù)館

門票:218元

2021年11月,東一美術(shù)館與意大利烏菲齊美術(shù)館聯(lián)合宣布“五年十展”戰(zhàn)略合作計(jì)劃,現(xiàn)已開(kāi)展的“大師自畫像”是這一戰(zhàn)略合作幾乎的首個(gè)展覽。展覽匯聚了拉斐爾、提香、魯本斯、倫勃朗、雅克-路易·大衛(wèi)、安格爾、莫蘭迪、夏加爾、草間彌生、蔡國(guó)強(qiáng)等50位藝術(shù)家的自畫像真跡,是500年來(lái)自畫像發(fā)展史的一次集中展示。

特別值得一提的是,舉世聞名的《拉斐爾自畫像》將首次在上海亮相。畫中拉斐爾頭戴黑帽,一襲黑袍與白色襯衣貼身得體,這一身被后人稱為“raffaella”的藝術(shù)家行頭體現(xiàn)出了他對(duì)畫家身份的自豪感。而畫面中深邃的眼睛和優(yōu)雅的容貌則證實(shí)了瓦薩里在《藝苑名人傳》中對(duì)這位天才畫家的熱情稱贊“優(yōu)雅、美麗、謙遜”,認(rèn)為他是藝術(shù)家“完美形象”的表現(xiàn)者。

劉建華:形而上器

展覽時(shí)間:2022年9月17日-10月30日

展覽地點(diǎn):復(fù)星藝術(shù)中心

門票:68-100元

長(zhǎng)于景德鎮(zhèn),劉建華從陶瓷入手從事藝術(shù)創(chuàng)作順理成章,但他的創(chuàng)作從未局限于“陶瓷工藝”的范疇,他的作品也不承載傳統(tǒng)陶瓷器物的實(shí)際功能,陶瓷在他這里只是一種媒介,用來(lái)傳達(dá)藝術(shù)家對(duì)生活、社會(huì)和外部世界的理解。正在復(fù)星藝術(shù)中心的劉建華個(gè)展“形而上器”將陶瓷的全球貿(mào)易史作為敘事框架——自12世紀(jì)起,中國(guó)陶瓷便通過(guò)海路遠(yuǎn)銷全球各地,明清時(shí)期的景德鎮(zhèn)更是成為中國(guó)外銷瓷的主要產(chǎn)地,陶瓷因此是中國(guó)參與全球化進(jìn)程的最早的“世界商品”之一,中國(guó)也有“瓷器之國(guó)”的別稱。

二樓展廳原本空曠無(wú)物,缺乏可供懸掛展品的白墻,策展人因地制宜地搭建了五個(gè)盒子狀的臨時(shí)展示空間,象征著在海面上漂浮著的五個(gè)載滿了陶瓷作品的“集裝箱”,“集裝箱”內(nèi)裝有從花瓶、罐子的頸部截下、喪失了容器功能的《塔器》,有金屬般堅(jiān)硬質(zhì)感,帶來(lái)工業(yè)生產(chǎn)聯(lián)想的《氣體》,以陶瓷模仿紙張之姿的《無(wú)形之中》,在黑暗中折射出流動(dòng)光影的《境象》,以及象征著考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)、翻轉(zhuǎn)人為與偶發(fā)之關(guān)系的《痕跡之形》。落地窗前垂墜而下的鐵幕般的《1.2米》阻隔了原本可以自由流動(dòng)的“集裝箱”,展示空間外墻和地面上攀附著銅鑄的“植物”(《蔓延》),三樓展廳展示由藝術(shù)家從景德鎮(zhèn)帶來(lái)的陶瓷粘土和泥漿鋪設(shè)而成的一片行將消失的“澇池”。它們都在提醒我們:這是一個(gè)被臨時(shí)中斷的不安時(shí)刻。然而他真正想表達(dá)的訊息由藝術(shù)中心廣場(chǎng)上斜立的巨型雕塑《尺度》暗示:陶瓷重在火候,萬(wàn)物貴在尺度。

【北京】

城門、牌樓、廣場(chǎng):關(guān)于攝影和歷史的動(dòng)作考古

展覽時(shí)間:2022年9月1日—10月22日

展覽地點(diǎn):崔各莊草場(chǎng)地紅一號(hào)院B2泰康空間

門票:免費(fèi)

城市里的建筑看似靜止不動(dòng),卻流淌著歷史記憶。此次展覽展出了泰康收藏的20世紀(jì)北京的城市影像,提取出前門、中山公園保衛(wèi)和平坊(原克林德碑)和人民英雄紀(jì)念碑相關(guān)的照片,以這三座建筑為坐標(biāo),在經(jīng)驗(yàn)和想象中見(jiàn)證不同時(shí)代中人們的交往,以及古都北京從明清邁向社會(huì)主義、邁向現(xiàn)代化的歷程。

三座建筑對(duì)應(yīng)著三個(gè)不同的動(dòng)作:入城、擦除和逗留。前門曾是明清兩朝北京內(nèi)城的正南門,隨著北京城面積擴(kuò)張,前門不再擔(dān)綱城門的角色,卻一直象征著城市的門面,也一次次地在歷史中修改著“入城”的意涵;保衛(wèi)和平坊是清政府迫于列強(qiáng)壓力而建,在一戰(zhàn)結(jié)束后曾被拆毀損壞,又重建于中央公園,在數(shù)次擦除和復(fù)建中,它的形象也在攝影照片中發(fā)生著變化;最后,人民英雄紀(jì)念碑自建成伊始,就吸引著中外人士前來(lái)瞻仰、拜訪,紀(jì)念碑的意義也跟隨人們的逗留不斷重疊。

斷裂的一代

展覽時(shí)間:2022年8月20日—12月4日

展覽地點(diǎn):北京市順義區(qū)天竺鎮(zhèn)格拉斯路松美術(shù)館

門票:110元

何為“斷裂的一代”?它是對(duì)于90后一代藝術(shù)家們的梳理和總結(jié),意味著中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)的重大轉(zhuǎn)折。此次展覽選擇了14位國(guó)內(nèi)新銳藝術(shù)家參展。他們的作品將會(huì)以“個(gè)展”的形式分布在展廳中,任由觀眾穿梭其中。策展人崔燦燦在此前的采訪中提出,展覽強(qiáng)調(diào)的并不是他們之間的相似之處,而是差異。策展人的工作就是去“把這些寶石用一根線串聯(lián)起來(lái)”,去做藝術(shù)系統(tǒng)里的推手,推動(dòng)藝術(shù)系統(tǒng)內(nèi)部的變化。這些變化被凝聚在以下關(guān)鍵詞中:“電子色、網(wǎng)絡(luò)化、時(shí)尚消費(fèi)、科幻散文和全球身份。”

就如藝術(shù)家?jiàn)W斯汀·李曾經(jīng)提出的那樣,當(dāng)代人每天面對(duì)的光源不再是陽(yáng)光或是白織燈光,而是電子屏幕反射出的光。互聯(lián)網(wǎng)重新定義了人們的認(rèn)知方式、時(shí)尚消費(fèi)則影響了他們和現(xiàn)實(shí)的關(guān)系。同時(shí),這代藝術(shù)家也是深受科幻電影美學(xué)影響的一代,這種美學(xué)帶來(lái)了藝術(shù)中從未有過(guò)的視角。這些現(xiàn)象共同構(gòu)成了“斷裂一代”的內(nèi)在特征,引導(dǎo)我們思考在這個(gè)去中心化的世界,未來(lái)藝術(shù)的形態(tài)應(yīng)該是怎樣的,藝術(shù)家又應(yīng)該如何自處。

馬丁·馬吉拉在木木美術(shù)館

展覽時(shí)間:2022年8月18日—12月4日

展覽地點(diǎn):木木藝術(shù)社區(qū) 隆福寺街95號(hào)錢糧胡同38號(hào)

門票:79元(早鳥(niǎo)票)

時(shí)尚設(shè)計(jì)師馬丁·馬吉拉是圈中的“神秘人物”,他創(chuàng)立的品牌Maison Margiela幾乎無(wú)人不曉,但是他本人卻很少出現(xiàn)在公共視野中,他從不上臺(tái)謝幕,并拒絕面對(duì)面的采訪。2008年,馬吉拉感到自己無(wú)法再應(yīng)對(duì)世界范圍內(nèi)日益增長(zhǎng)的壓力,以及社交媒體中冗雜的信息,選擇從時(shí)尚界退隱。今年,他突然現(xiàn)身,卻不是回歸時(shí)尚界,而是開(kāi)辦了他在亞洲的首次藝術(shù)個(gè)展,展出了一系列全新制作的裝置、雕塑、行為表演、拼貼、繪畫和影像作品。

展覽聚焦了馬吉拉從80年代以來(lái)對(duì)T臺(tái)秀、紡織品和布料的長(zhǎng)期研究,在藝術(shù)、材料、身體與時(shí)間等概念之間展開(kāi)探索。這是一個(gè)人人都在追求曝光度和可見(jiàn)性的時(shí)代,而本次展覽希望借由這位“隱形的服裝設(shè)計(jì)師”,揭示出隱匿與含混性的重要性。

文明的印記—敦煌藝術(shù)大展

展覽時(shí)間:2022年8月30日—2023年2月28日

展覽地點(diǎn):北京民生現(xiàn)代美術(shù)館

門票:88元(早鳥(niǎo)票)

千百年來(lái),中西文化匯聚于敦煌,留下了大量石窟和多姿多彩的壁畫和彩塑。由北京民生現(xiàn)代美術(shù)館、敦煌研究院共同主辦的“文明的印記——敦煌藝術(shù)大展”在北京拉開(kāi)帷幕,這也是迄今規(guī)模最大的敦煌藝術(shù)主題展覽,共展出文物、臨本、現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)家創(chuàng)作計(jì)280余組件。

展覽選取了最具代表性的石窟內(nèi)景,用1:1數(shù)字化的方式最大化了石窟文化的藝術(shù)魅力,還展出了《五臺(tái)山圖》《九色鹿經(jīng)圖》等眾多敦煌藝術(shù)珍品。除此之外,在特別設(shè)立的當(dāng)代藝術(shù)板塊中,還將呈現(xiàn)出30余位受敦煌藝術(shù)影響的國(guó)內(nèi)藝術(shù)家的作品。在多樣的作品和展出方式中,力求讓觀眾收獲豐富的觀展體驗(yàn)。